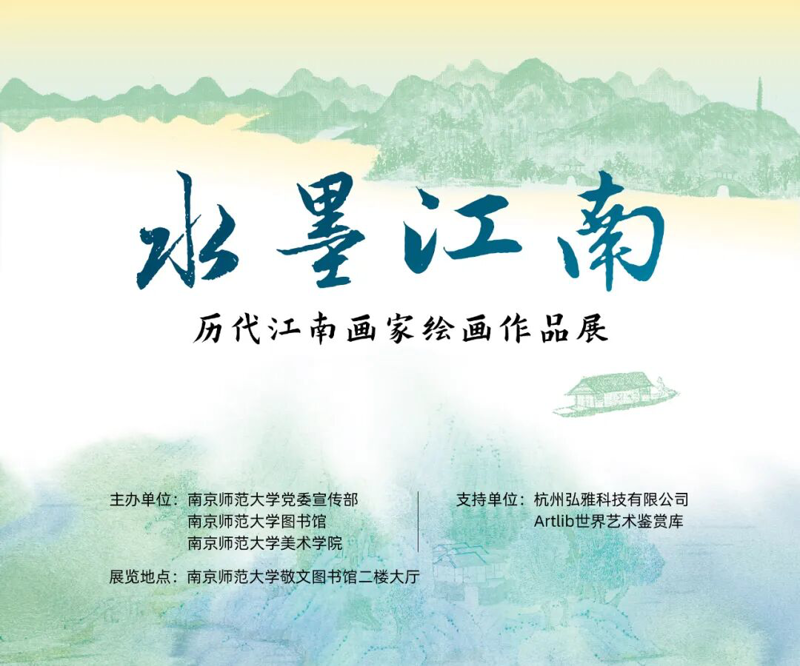

水墨江南——历代江南画家绘画作品展

来源:发布时间:2025-09-17 作者:点击: 次

前言

江南,是中华文明的重要发祥地之一。传统意义上的江南,涵盖以太湖流域为核心的广大地区。这里水网密布、物产丰饶,自魏晋以来,随着经济重心南移,逐渐成为文化艺术的繁荣之地。

江南画坛,名家辈出,流派纷呈。东晋顾恺之确立“传神写照”的美学理论,唐代张璪提出“外师造化,中得心源”,奠定了中国绘画的核心理念。宋元时期,倪瓒以“逸笔草草”抒发文人气韵;明代“吴门画派”沈周、文徵明等融合宋元之长,风格清雅隽永;清代恽寿平创“没骨法”,革新花鸟画风;近现代吴昌硕、黄宾虹、徐悲鸿等融汇古今,开拓新境。他们的艺术创作,深深植根于江南的风土人文,展现了中国绘画的独特魅力。

南京师范大学第十五届“品读江南·赓续文脉”读书节期间推出“水墨江南——历代江南画家绘画作品展”。本次展览以江南画家为主线,梳理其代表流派与理论精髓,呈现江南文化深厚的艺术底蕴。

魏晋南北朝

绘画以人物画为主,注重神韵与气韵生动,线条流畅、色彩淡雅;受佛教艺术影响,壁画与石窟艺术兴起,奠定了中国绘画的基础,影响后世画坛发展方向。

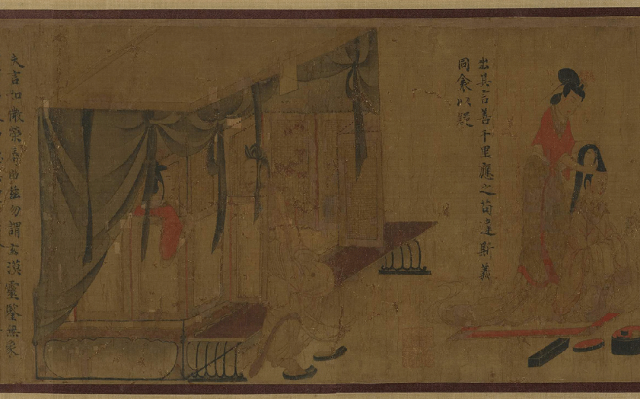

【东晋】顾恺之

顾恺之(348-409),字长康,晋陵无锡(今江苏无锡)人,东晋著名画家、绘画理论家、诗人。他提出“迁想妙得”“以形写神”等绘画理论,奠定了中国传统绘画的美学基础。因其绘画造诣精深、才学出众、性情率真,时人誉其“三绝”:画绝、才绝、痴绝。与曹不兴、陆探微、张僧繇并称"六朝四大家"。

<< 滑动查看

《女史箴图》 (唐摹本)-东晋 绢本设色 24.8cm×348.2cm 大英博物馆藏

赏析

作品以历代贤德女子为题材,生动刻画了不同身份的宫廷女性形象。该作采用“春蚕吐丝描”(亦称高古游丝描)技法,线条细腻流畅,柔韧连绵,极具韵律美感。此画与顾恺之《洛神赋图》《列女仁智图》共同构成中国绘画史上“以形写神”的典范之作。

隋 唐

人物画达高峰,山水画初兴,色彩丰富、构图严谨;宫廷与民间绘画并行,佛教绘画持续繁荣,推动山水画发展并形成独特唐风。

【唐】孙位

孙位(生卒年不详),后改名遇,号会稽山人,晚唐画家。原籍会稽(今浙江绍兴),擅绘人物、鬼神、松石、墨竹及宗教题材,尤以画龙水著称。北宋黄休复《益州名画录》以“逸、神、妙、能”四品评画,将孙位列为"逸格"代表画家,足见其艺术造诣之超绝。

<< 滑动查看

《高逸图》 唐代 绢本设色 45.2cm×168.7cm 上海博物馆藏

赏析

该画作又名《竹林七贤图》,为孙位传世之作,描绘魏晋名士"竹林七贤"的隐逸生活。现存画卷为残本,仅存四贤形象。卷首"孙位高逸图"五字题签为宋徽宗赵佶御笔,弥足珍贵。

五代十国

山水画注重写实与意境结合,色彩细腻;南北画风分化(南派重笔墨情趣,北派重写实),为宋代山水画的鼎盛奠定基础。

【南唐】顾闳中

顾闳中(910—980),江南人,南唐著名画家,官至画院待诏。其用笔圆润劲健,间施方折之笔,设色富丽典雅,尤擅传写人物神韵,与周文矩并称于世。

<< 滑动查看

《韩熙载夜宴图》 -南唐 绢本设色 28.7cm×335.5cm

北京故宫博物院藏

赏析

该画是中国十大传世名画之一,描绘南唐重臣韩熙载府中夜宴场景。据《宣和画谱》记载,后主李煜命顾闳中与周文矩、高太冲夜访韩宅,暗中观察其纵情声色的夜生活,而后凭记忆绘就此图。

【南唐】周文矩

周文矩(生卒年不详),南唐画院待诏,建康句容(今江苏句容)人,工人物画。其人物衣纹取法李后主书法笔意,独创“战笔描”:运笔瘦劲颤掣,行笔似屋漏痕般凝重,又如水纹般流畅,形成独特的韵律美感。

<< 滑动查看

《重屏会棋图》 -南唐 绢本设色 40.3cm×70.5cm

北京故宫博物院藏

赏析

该画作描绘南唐中主李璟与兄弟对弈的场景。作品不仅精准刻画人物神态,更细致呈现室内陈设。画家以独特的“战笔描”技法表现衣纹质感,线条功力深厚,充分展现了以线造型的艺术表现力。

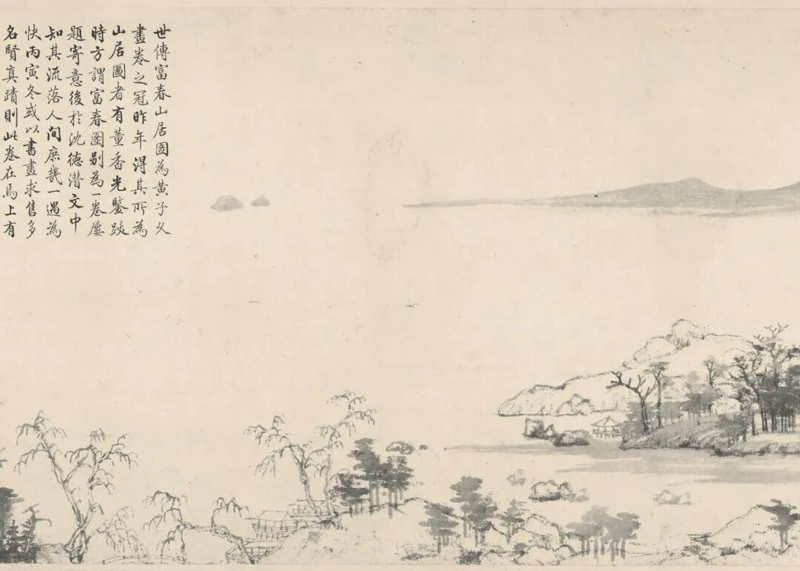

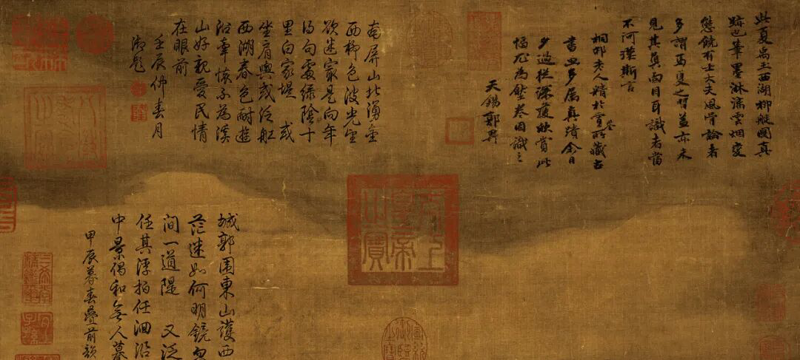

【南唐】董源

董源(?-约962年),字叔达,钟陵(今江西进贤)人,五代南唐画家。工山水,创江南画派,风格细润典雅,得平淡天真之趣。其水墨技法影响深远,与画僧巨然并称“董巨”,为南宗山水之祖。

<< 滑动查看

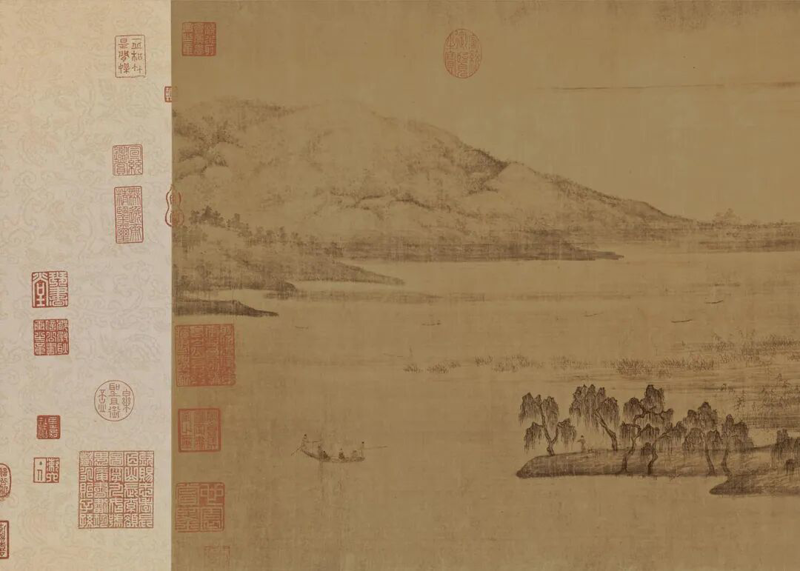

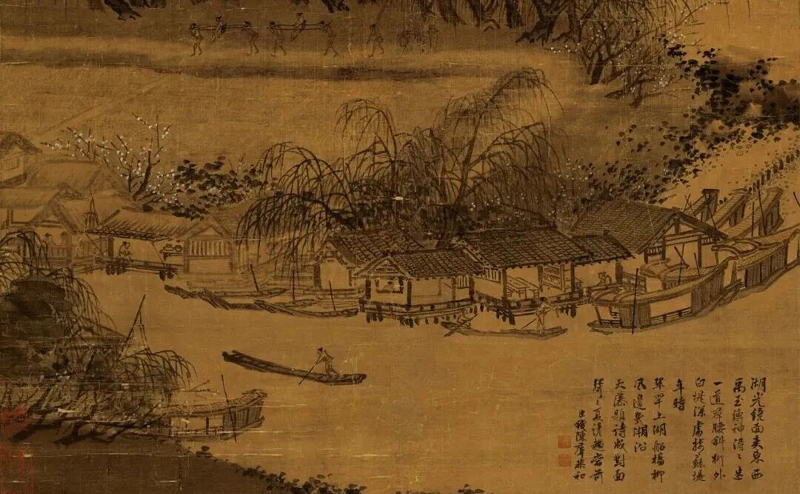

《夏景山口待渡图》 -南唐 绢本淡设色 50cm×320cm

辽宁省博物馆藏

赏析

该画作以“平远法”构图,展现江南夏日山水意境。画面中峰峦叠翠,烟波浩渺,岸边芦苇摇曳;一叶渡舟行至江心,岸上旅人候渡,远处凉亭隐现。笔墨秀润典雅,完美呈现了江南水乡的温润气象。

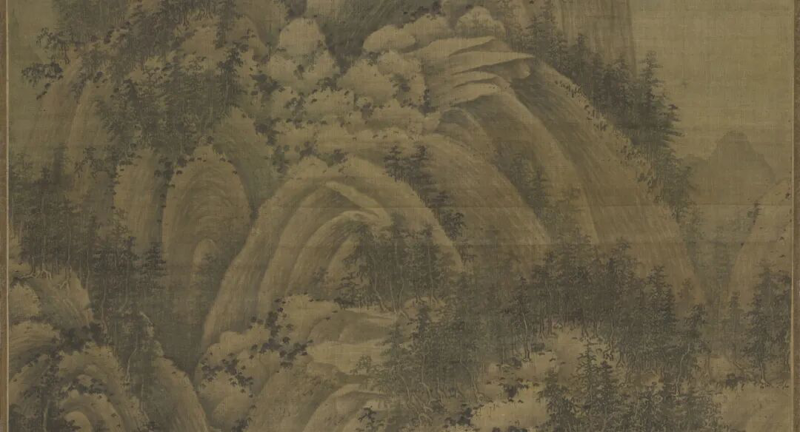

【南唐】巨然

巨然(生卒年不详),五代南唐画僧,江宁(今南京)开元寺出家。师承董源,专工江南山水,长以披麻皴画山石,笔墨秀润天成。画史将其与荆浩、关仝、董源并称“荆关董巨”,为南宗山水重要代表,影响元明清乃至近现代山水画发展。

《秋山问道图》 -南唐 绢本浅设色 165.2cm×77.2cm

台北故宫博物院藏

赏析

该画作以秋日江南山野为景,层峦叠嶂间溪水潺湲,山坳茅舍内高士对谈。全幅墨色温润,意境幽远,尽显静谧祥和之气。画家以长短披麻皴表现江南土坡的松软质感,焦墨点苔尤见精神,笔墨精妙处堪称五代山水典范。

▼滑动查看

宋 代

山水画达顶峰,花鸟画兴起,写实与意境并重,技法丰富;院体画与文人画并行,文人画强调个性,形成中国绘画黄金时代。

【南宋】徐崇矩

徐崇矩(生卒年不详),金陵(今南京)人,徐熙之孙。承家学而创新格,擅绘花鸟,形骨清秀。创“没骨法”,弃墨线勾勒,纯以色彩晕染,开“没骨花”一派。兼工仕女,丰颊曲眉,姿态绰约,深得唐人遗韵。

<< 滑动查看

《红蓼水禽图》 -宋代 绢本设色 25.2cm×26.8cm

北京故宫博物院藏

赏析

该画作以精工重彩见长,水禽翎毛纤毫毕现,蓼花虽小却敷色精妙,紫红粉白层层晕染。画家巧妙运用虚实对比:水中青虾荇藻以淡墨绿写意为之,虽不画水纹而水陆自分,展现了工写结合的高超技艺。

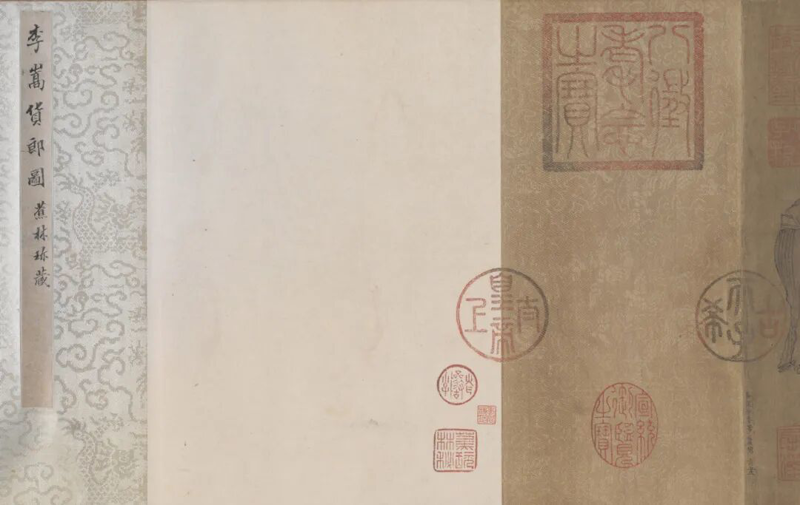

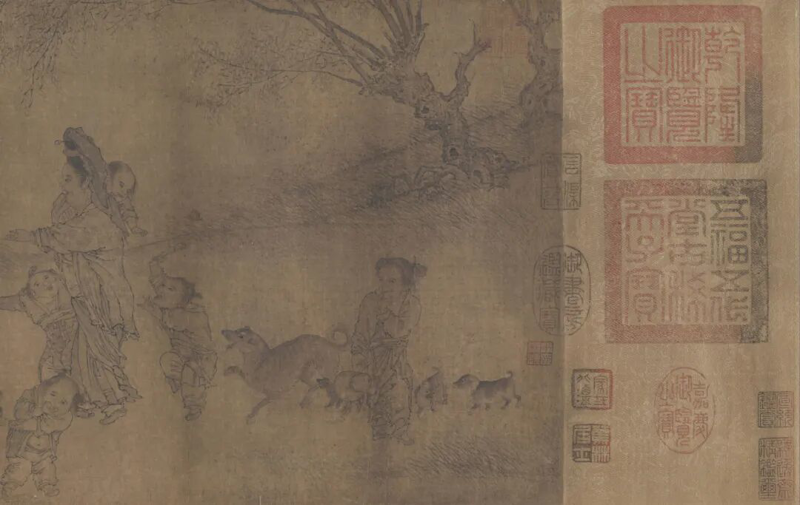

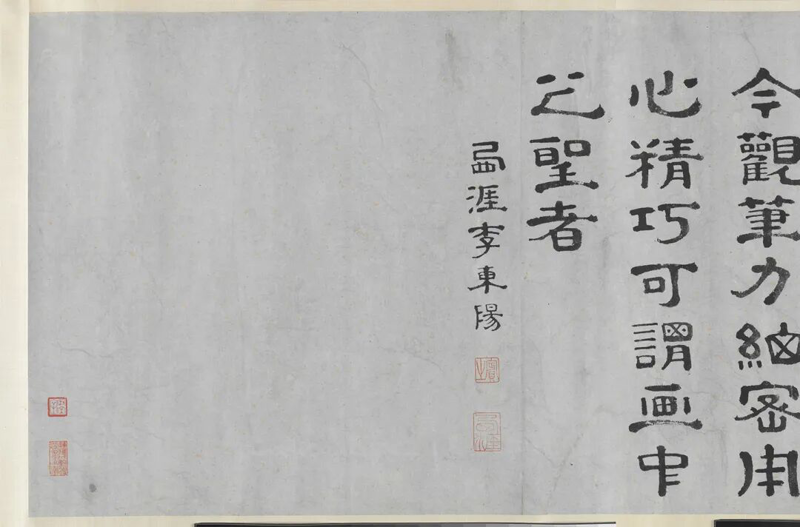

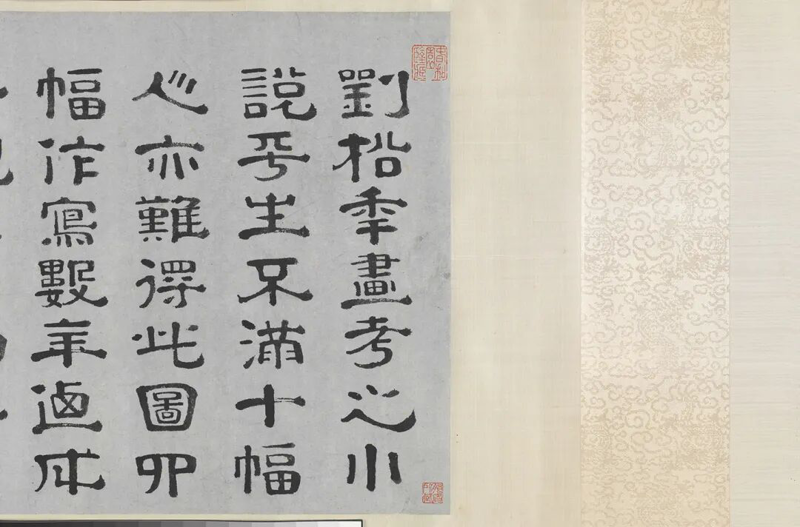

【南宋】李嵩

李嵩(1166—1243),宋钱塘(今杭州)人。工画人物道释,尤长于界画,界画不用界尺,而宫苑楼阁规矩绳墨皆备,不同凡响。作品甚丰,如《明皇斗鸡图》《花篮图》;有白描淡色之风俗画,如《货郎图》;也有水墨渲染之山水画,如《西湖图》等。

<< 滑动查看

《货郎图》 -南宋 绢本设色 25.5cm×70.4cm

北京故宫博物馆藏

赏析

该画作展现了南宋钱塘一带的市井风情。画面以老货郎担货入村为核心,村妇稚子闻讯聚观,熙攘之态跃然绢素。其笔法精妙:货担器物以游丝描勾勒,圆转柔韧;人物衣纹则施以顿挫颤笔,生动呈现布衣百姓的质朴形象。此作将民间生活升华为艺术主题,在中国古代风俗画史上具有开创性意义。

【南宋】刘松年

刘松年(约1155-1218),钱塘(今杭州)人,南宋画院待诏,与李唐、马远、夏圭并称“南宋四大家”。师法李唐而自成一格,山水、人物、界画俱精。笔墨清润劲健,设色典雅含蓄,界画尤见工致。平生多写西湖景致,于茂林修竹、明山秀水间,尽显江南灵秀之气。传世佳作颇丰,堪称南宋院体画典范。

<< 滑动查看

《四景山水图》 -南宋 绢本设色 26.7×85cm 上海博物馆藏

赏析

该画作以西湖四时为题,将江南园林之韵凝于四季景致。画中人物雅集其间,与精工界画的亭台楼阁相映成趣。山石以斧劈皴法写就,笔力苍劲而墨色清润。虽人物微小而神形兼备,设色古雅而法度森严,尽显南宋院体山水之精妙。此作堪称诗画交融的江南山水典范。

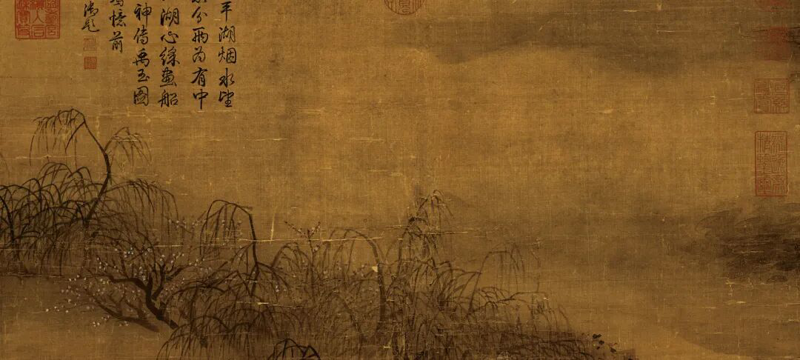

【南宋】夏圭

夏圭(生卒年不详),字禹玉,钱塘(今杭州)人,南宋画院待诏,“南宋四大家”之一。其山水独树一帜,创“拖泥带水皴”,构图善取半边之景,世称“夏半边”。笔墨苍润相济,意境清远空灵。传世杰作如《溪山清远图》藏台北故宫博物院,《灞桥风雪图》现藏南京博物院,皆为南宋山水典范之作。

《西湖柳艇图》 -宋 绢本浅设色 107.2×59.3cm

台北故宫博物院藏

赏析

该画作以虚实相生之妙,尽显湖山胜境。近处柳艇刻画精微,远处云水空蒙,由实入虚,意境寥廓。虽取西湖东岸一隅,然通过匠心构图,使尺幅之间涵泳千里之势,将春日西湖桃红柳绿、山色空濛的盎然生机展现无遗。此作堪称南宋“边角山水”之典范,于有限画幅中寄托无限天地。

▼滑动查看

元 代

文人画成主流,山水画趋于抽象,重笔墨情趣与个性;文人画与院体画融合,推动文人画发展并影响明清。

【元】赵孟頫

赵孟頫(1254-1322),字子昂,号松雪道人,吴兴(今浙江湖州)人。元初艺坛领袖,倡“古意”之说,以书画名世。其绘事追摹晋唐,笔致高古,开元代文人画新风;其书法融合晋唐风格,创立“赵体”,与欧阳询、颜真卿、柳公权并称“楷书四大家”,“吴兴八俊”(钱选、赵孟頫、王子中、牟应龙、肖子中、陈天逸、陈仲信、姚式)之一。传世杰作颇丰,堪称中国艺术史上承前启后的关键人物。

<< 滑动查看

《秀石疏林图》局部 -元 纸本墨笔 24.9×120.5cm

北京故宫博物院藏

赏析

该画作以文人意趣写自然生机,古木新篁依秀石而生,疏朗空灵中见浑朴天趣。赵孟頫自题一首七言绝句:“石如飞白木如籀,写竹还于八法通。若也有人能会此,方知书画本来同。”道尽书画同源之妙。画中巨石以草法挥洒,枯木取籀文笔意,兰竹含篆隶神韵,诸法交融而气韵贯通。墨色苍润相济,物象各得其所,堪称“以书入画”的艺术典范,完美诠释了文人画的笔墨境界。

【元】钱选

钱选(约1239-1299后),字舜举,号玉潭,吴兴(今湖州)人。宋末元初文人画家,诗画双绝。人物师法李公麟,花卉翎毛师法赵昌,山水师法王诜、赵伯驹,能自出新。“吴兴八俊”之一。

<< 滑动查看

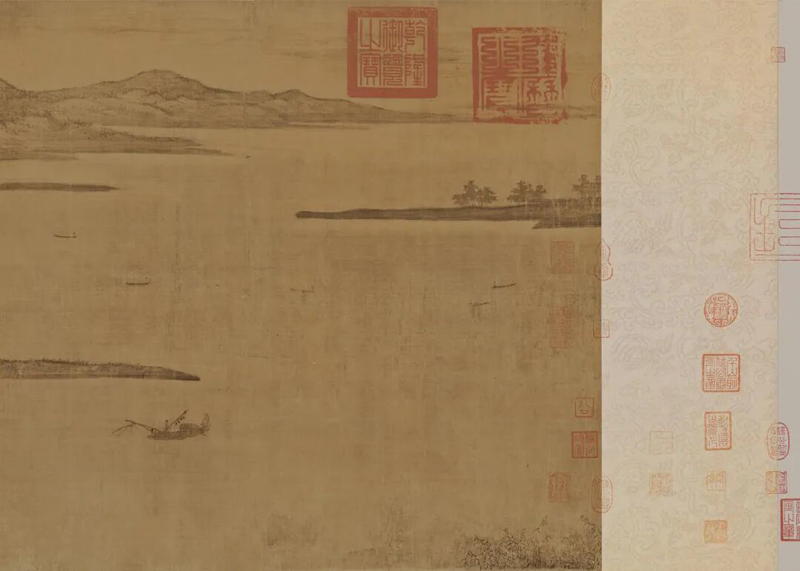

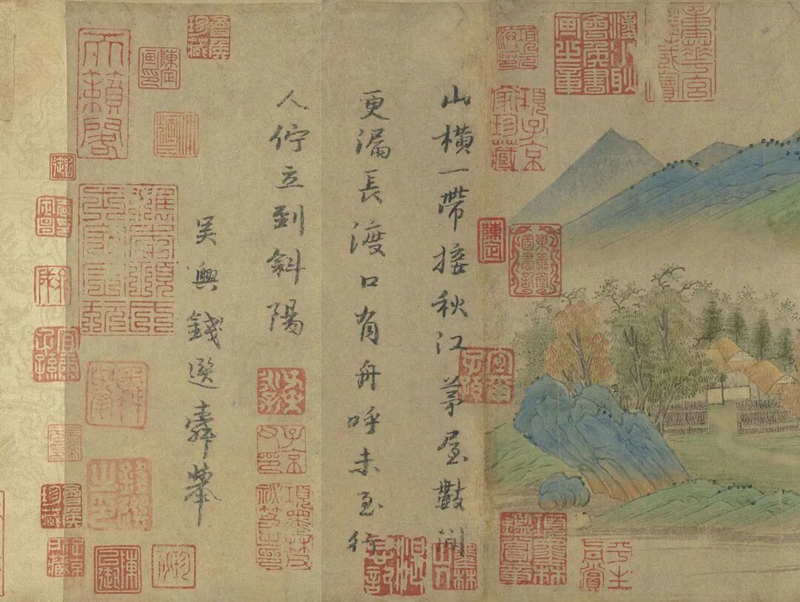

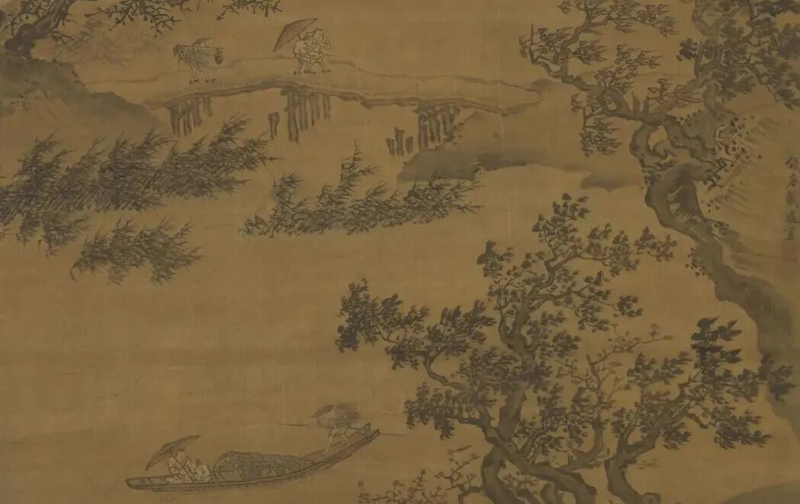

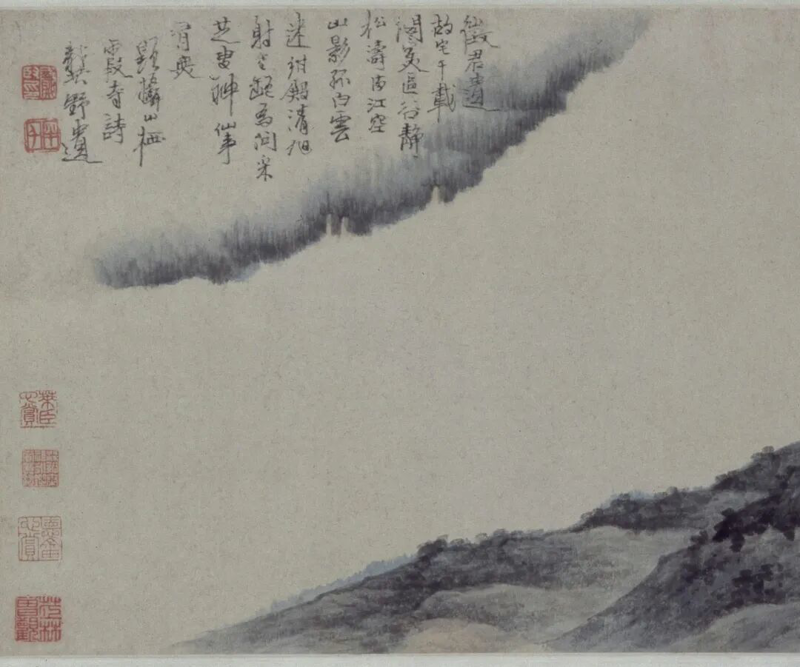

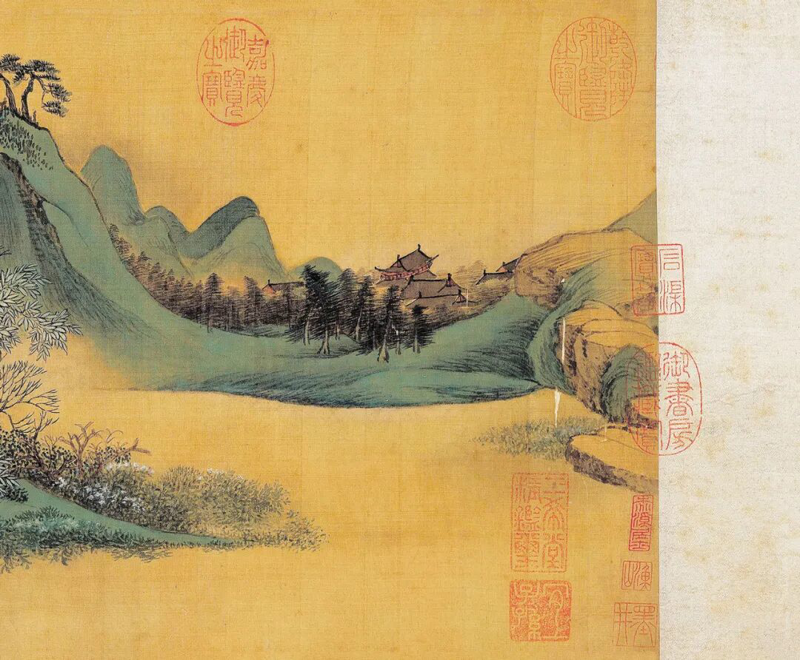

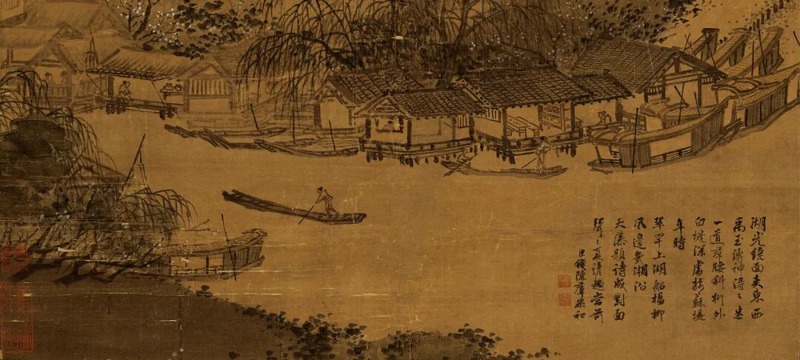

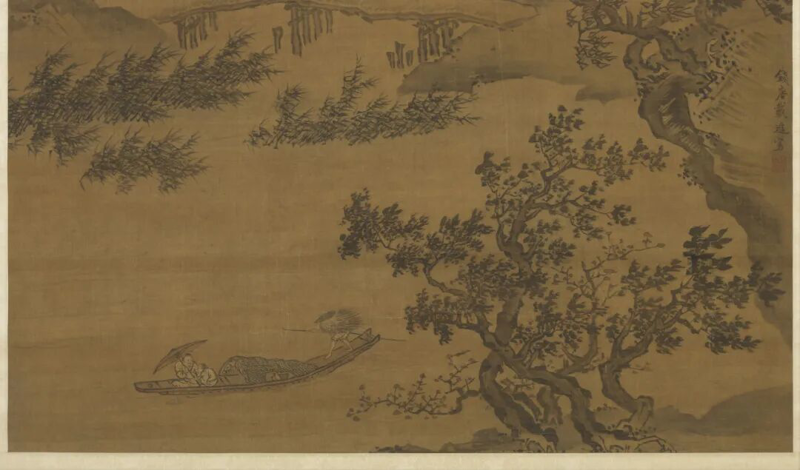

《烟江待渡图》 局部-元 纸本设色 21.6×111.2cm

台北故宫博物院藏

赏析

该画作以空灵笔意写秋江野渡之景,远岫迷蒙间一舟徐行,与岸上久候行人形成时空对话。山峦平坡多用硬拙直笔勾皴,树丛以细笔皴点,葱郁清丽,构图平远浩渺,颇有绝世出尘之境。画家题诗“山色空蒙翠欲流,长江浸倾一天秋。茅茨落日寒烟外,久立行人待渡舟”,完美呈现元代文人画"诗画一律"的审美追求。

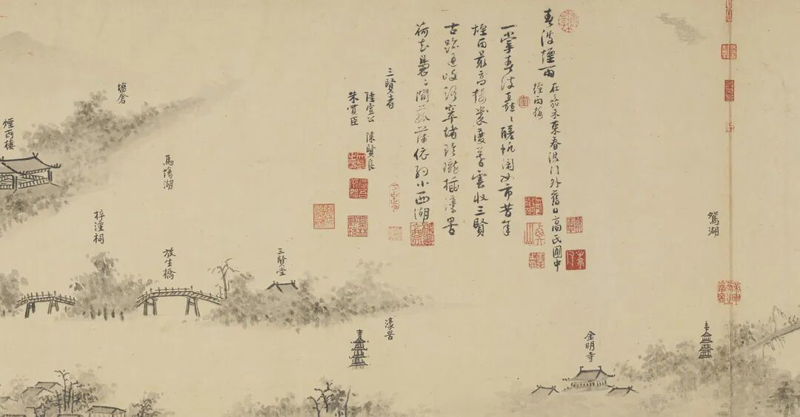

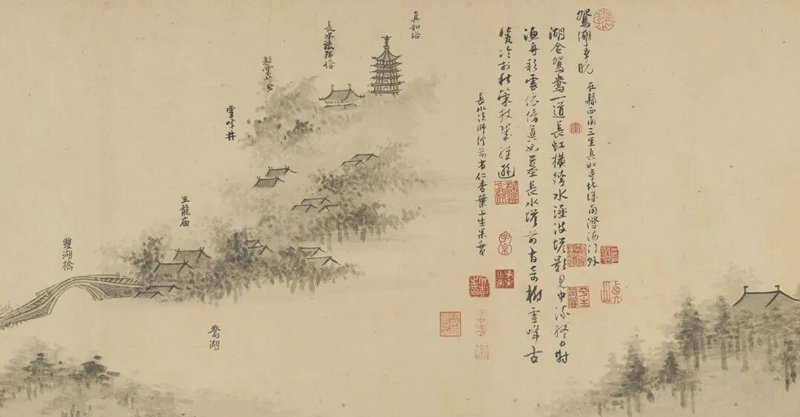

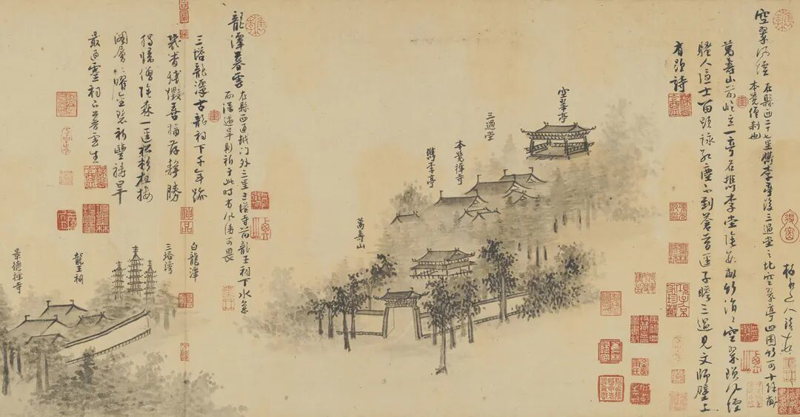

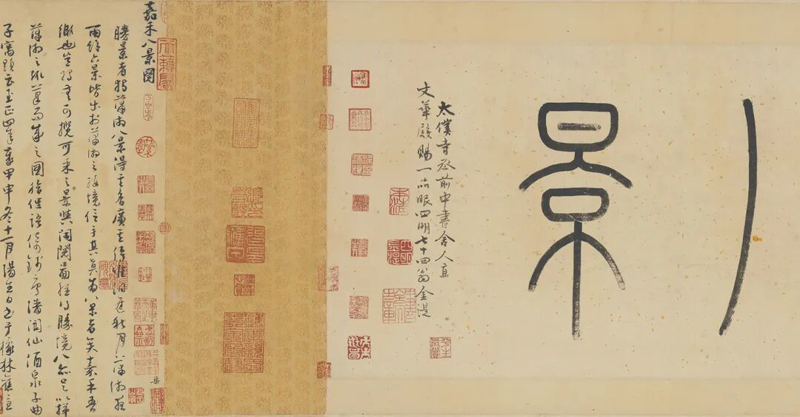

【元】吴镇

吴镇(1280-1354),字仲圭,号梅花道人,嘉善(今属浙江)人。尤善水墨山水,师法董源、巨然,间学马远、夏圭,用披麻皴和点苔之法兼以斧劈皴和刮铁皴,与黄公望、倪瓒、王蒙合称“元四家”。

<< 滑动查看

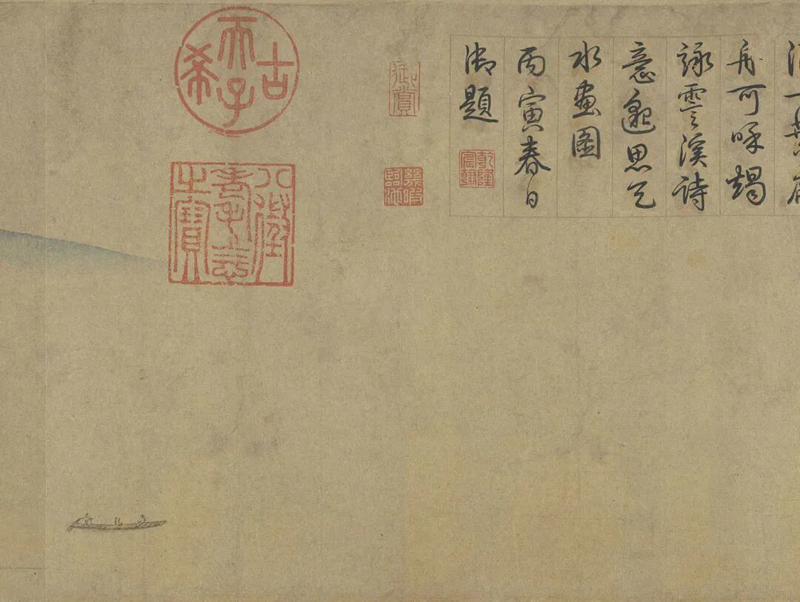

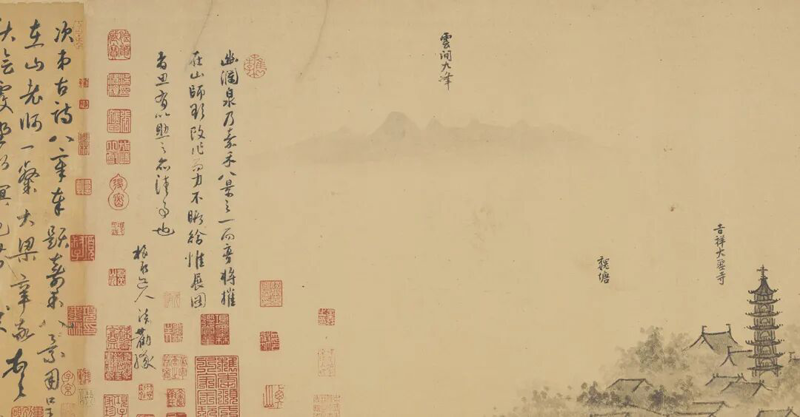

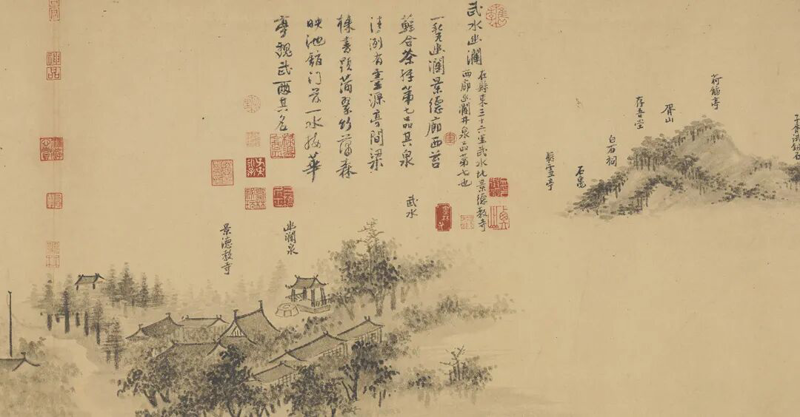

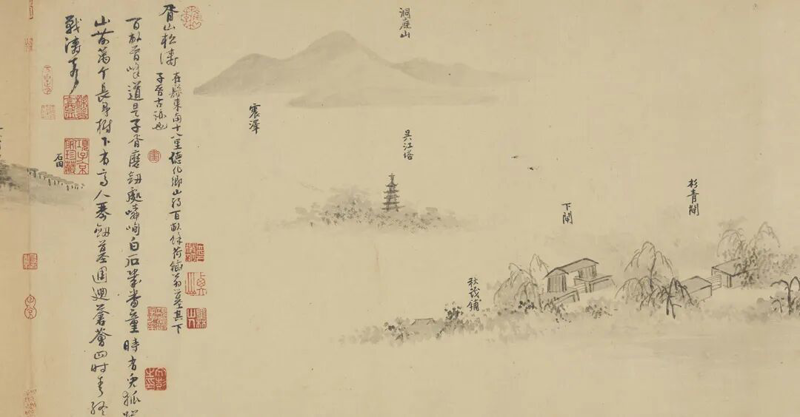

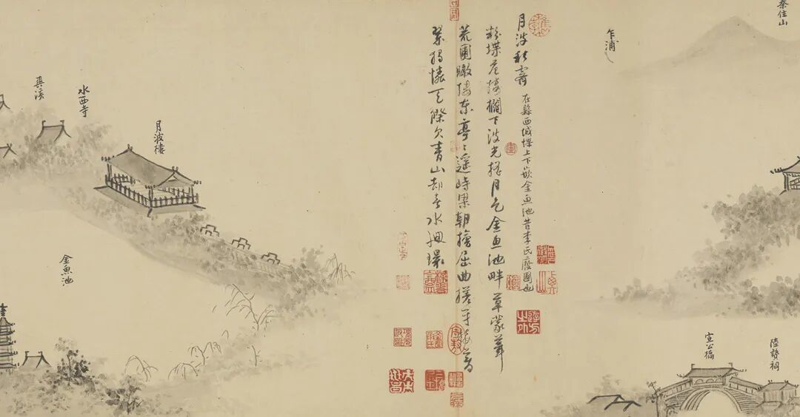

《嘉禾八景》 -元 纸本墨笔 37.5×566cm 台北故宫博物院藏

赏析

该画作以水墨写意尽现嘉兴的空翠风烟、龙潭暮云、鸳湖春晓、春波烟雨、月波秋霁、三闸奔湍、胥山松涛、武州幽澜八个风景胜地,合称为“嘉禾八景”。全作布局简略,以湿笔为主,运用披麻皴、解索皴等技法表现山石纹理,营造出江南水乡湿润秀丽的氛围。

【元】倪瓒

倪瓒(1301-1374),初名珽,字元镇,号云林子,无锡(今属江苏)人。元季高士,山水取法董源而参荆关骨力,独创折带皴法,笔致疏简峻拔。其“逸笔草草,不求形似”之论,开文人写意新风。“元四家”之一,其画风对明清文人画影响极大。

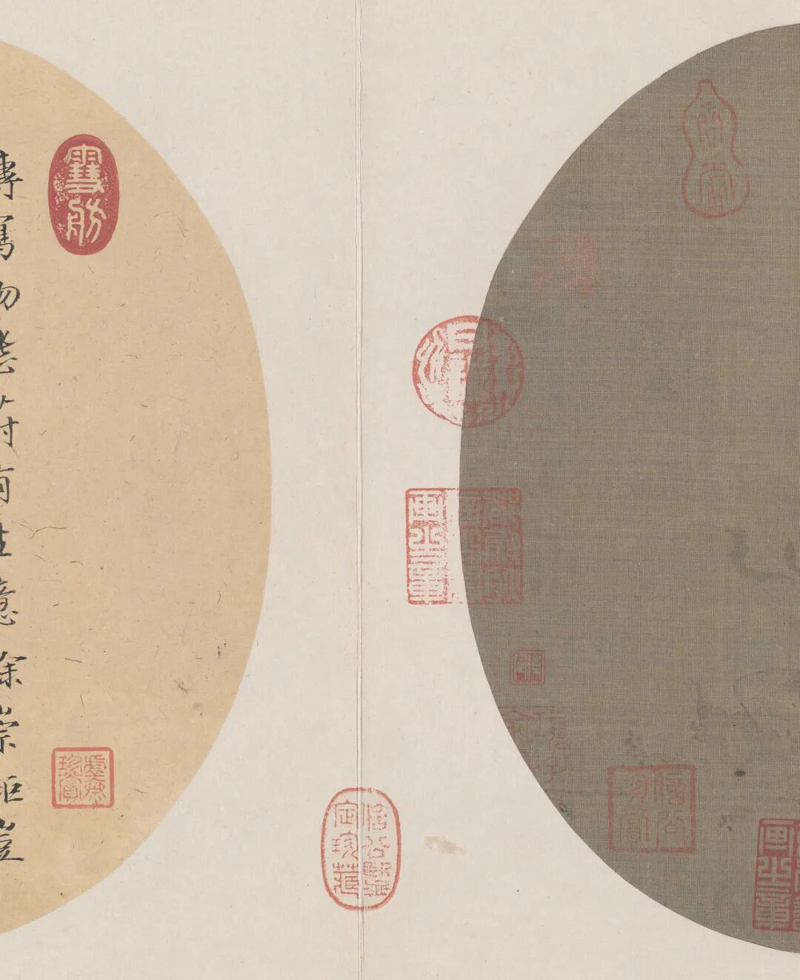

《六君子图》 -元 纸本墨笔 61.9×33.3cm 上海博物馆藏

赏析

该画作为倪瓒传世名迹,笔简意淡,境界空灵辽远若有云烟。构图为典型的两山一水风格,近岸坡石上挺立六棵树:松、柏、樟、槐、楠、榆,象征六君子。倪瓒以干笔为主,运用折带皴线条挺拔有力。色调以水墨为主,清新淡雅。

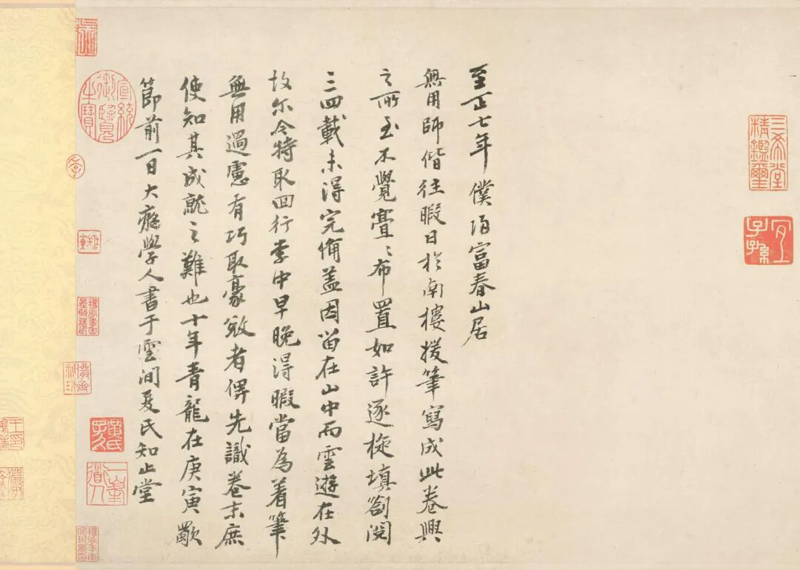

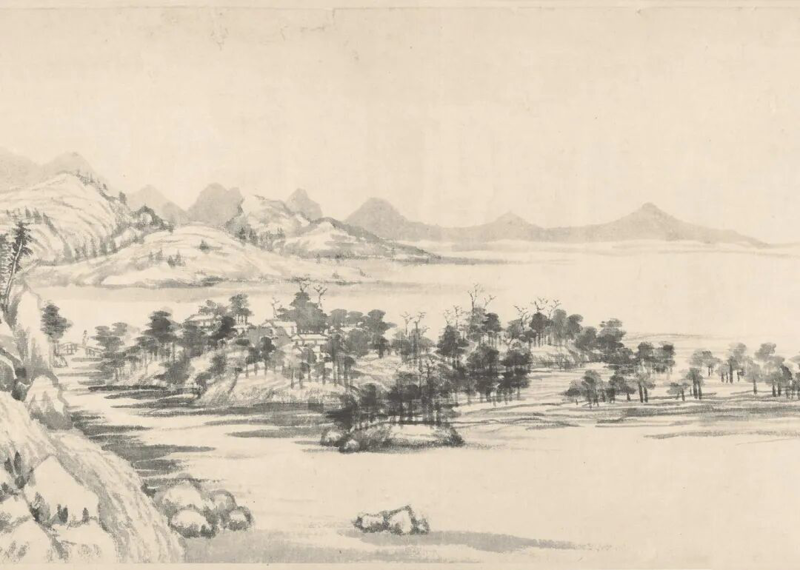

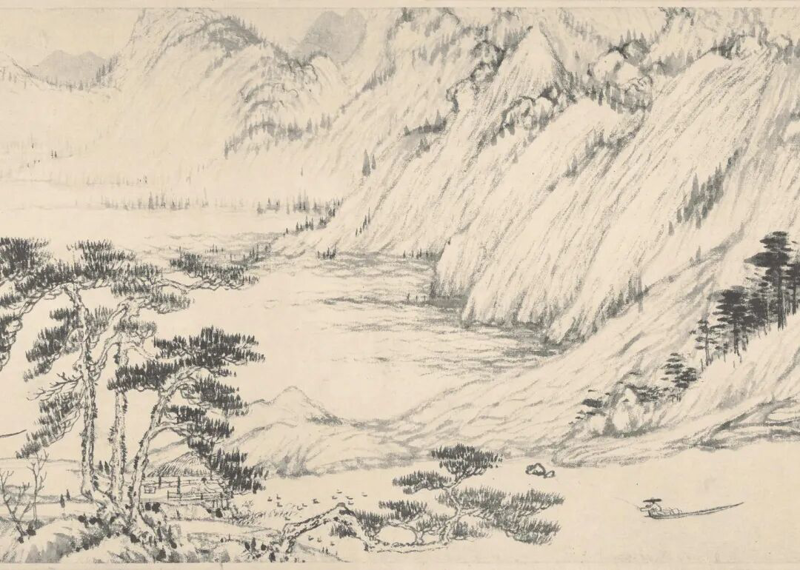

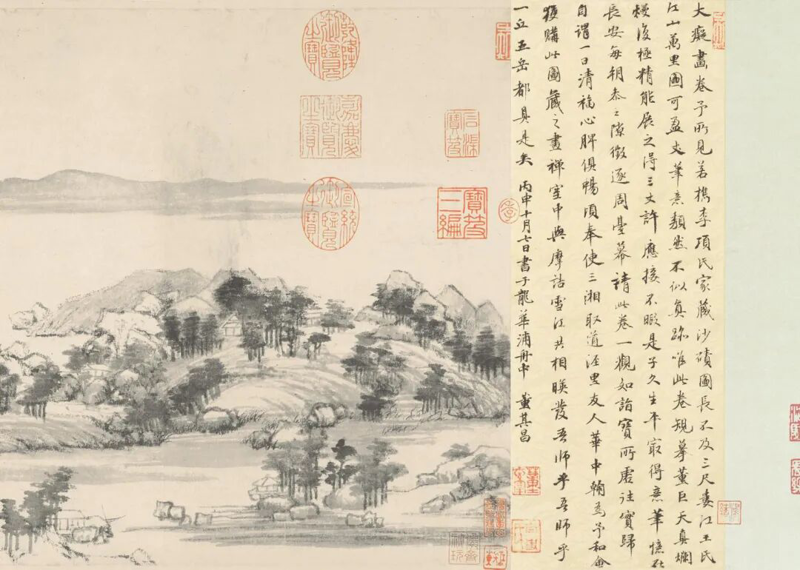

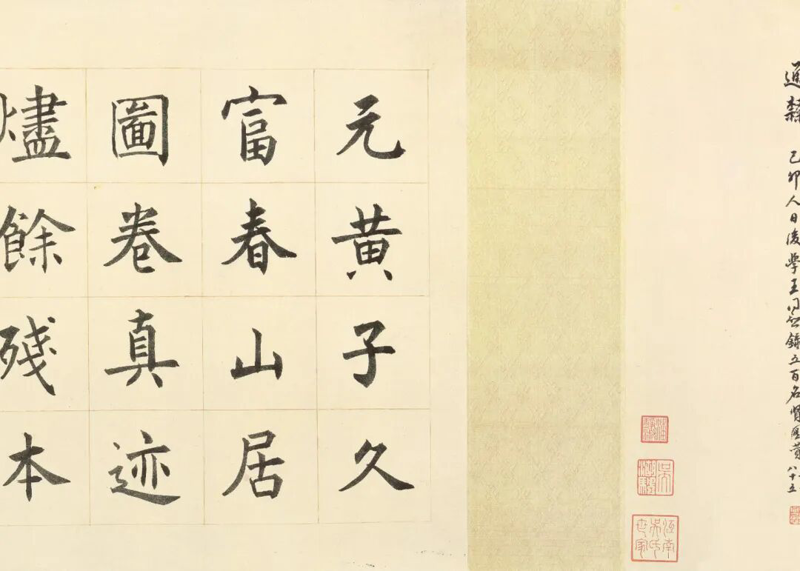

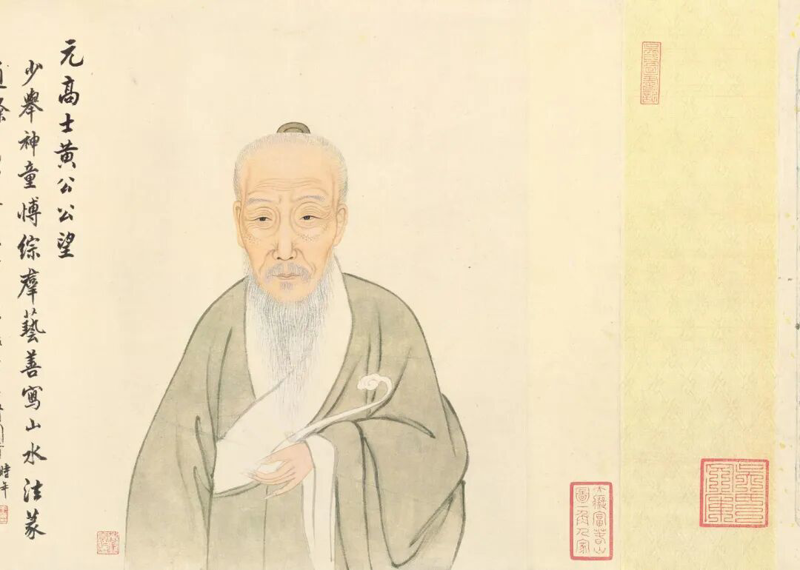

【元】黄公望

黄公望(1269-1354),本姓陆,名坚,字子久,号大痴、井西道人,常熟(今属江苏)人。元季画坛宗师,创浅绛山水与水墨山水二体:前者施淡赭、矾石,峰峦浑厚;后者以草籀笔法入画,皴擦简淡而意境苍莽。“元四家”之一。

<< 滑动查看

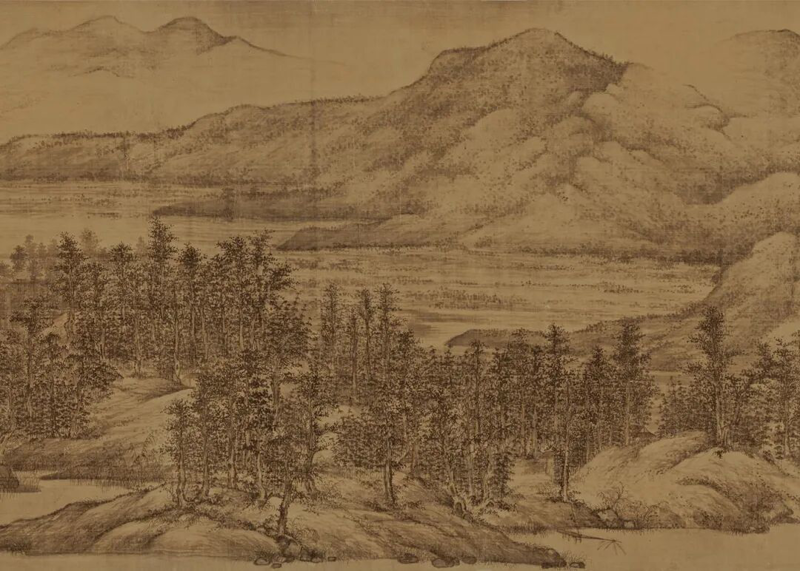

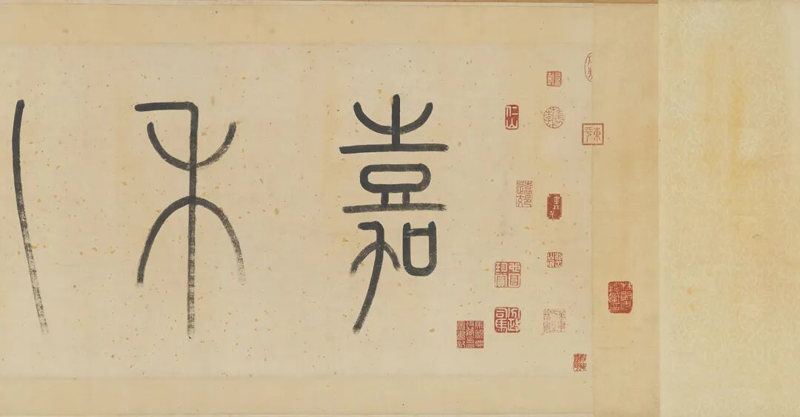

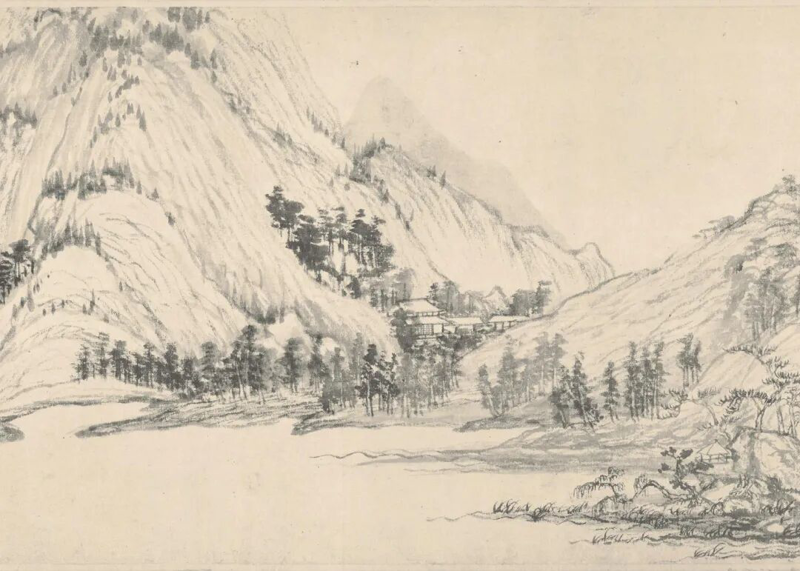

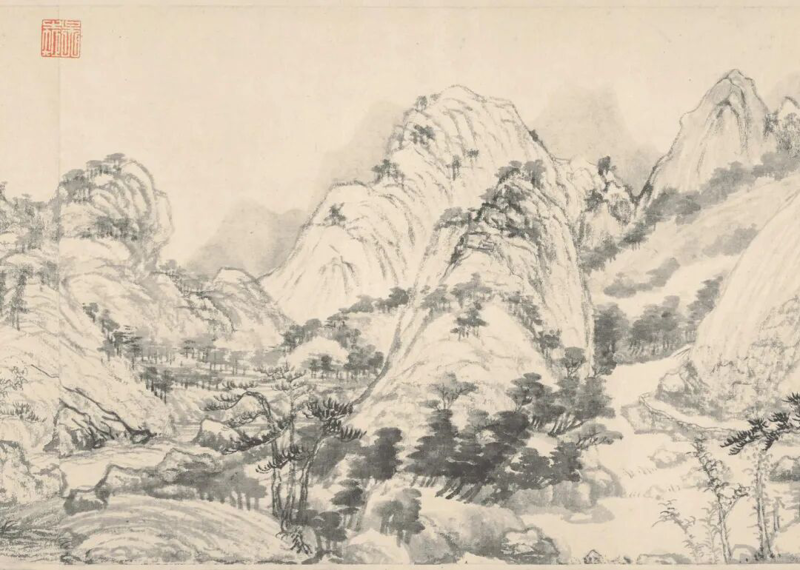

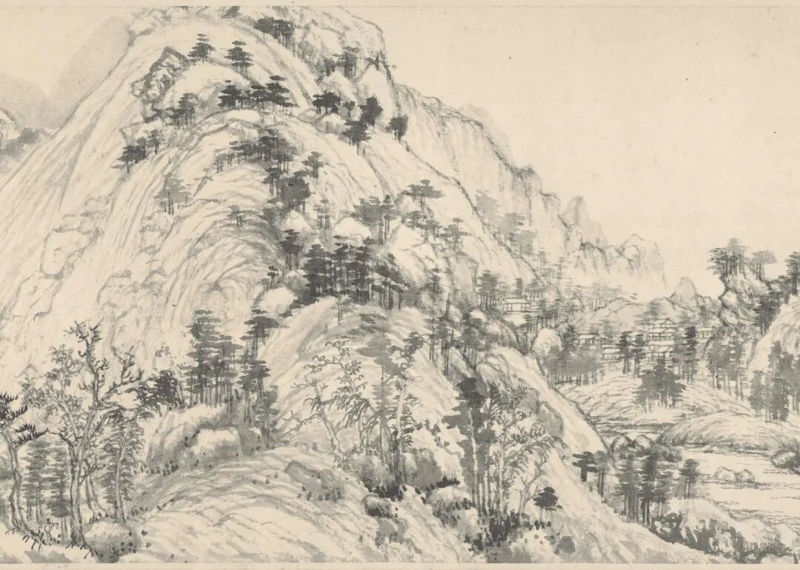

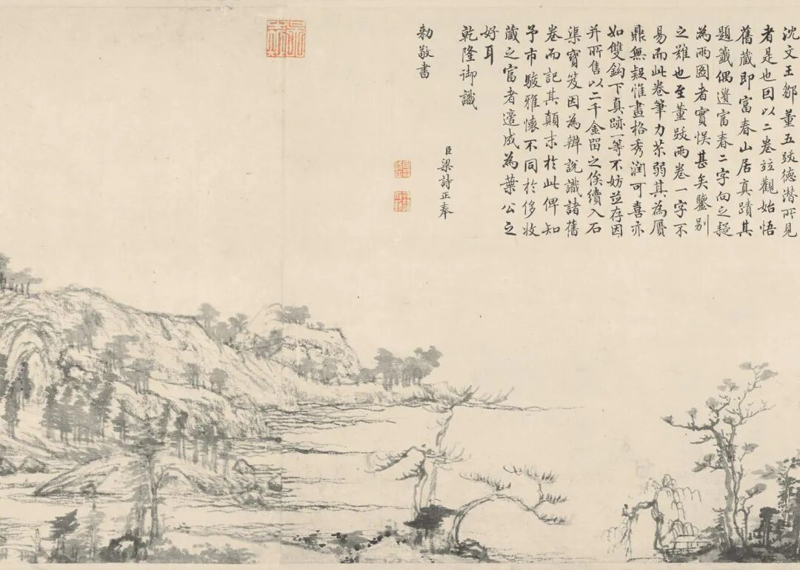

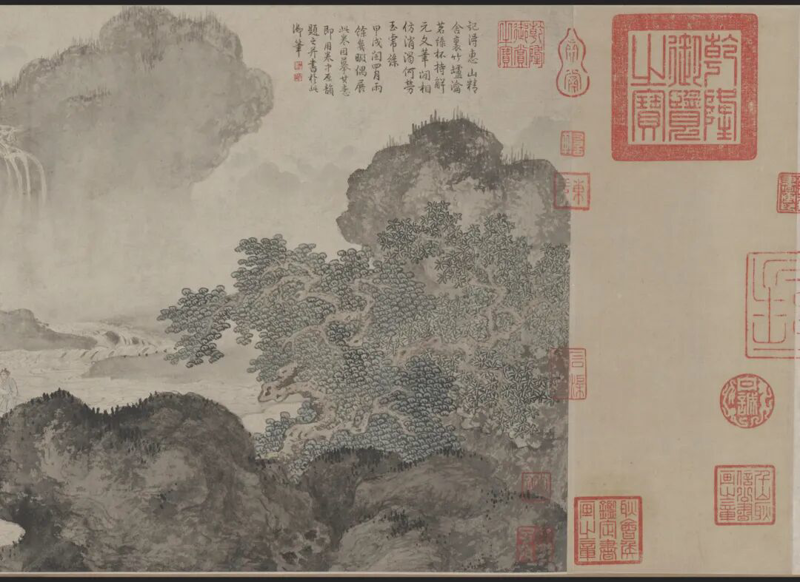

《富春山居图》 -元 纸本墨笔 33×1036.9cm

浙江省博物馆、台北故宫博物院藏

赏析

该画以长卷散点构图,将富春江两岸四季景致凝于尺素。黄公望运浅绛水墨之法,山峦浑厚处见骨力,草木华滋中显生机,疏密虚实皆成妙境。此作不仅集元代文人山水之大成,更因历经火殉、分藏等传奇际遇,成为中华文化精神的永恒象征,位列“中国十大传世名画”,堪称笔墨与历史共同铸就的艺术丰碑。

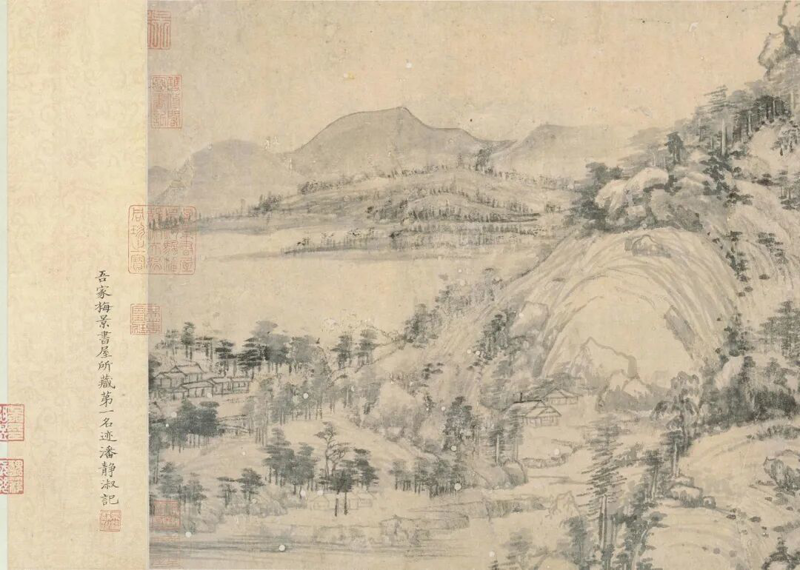

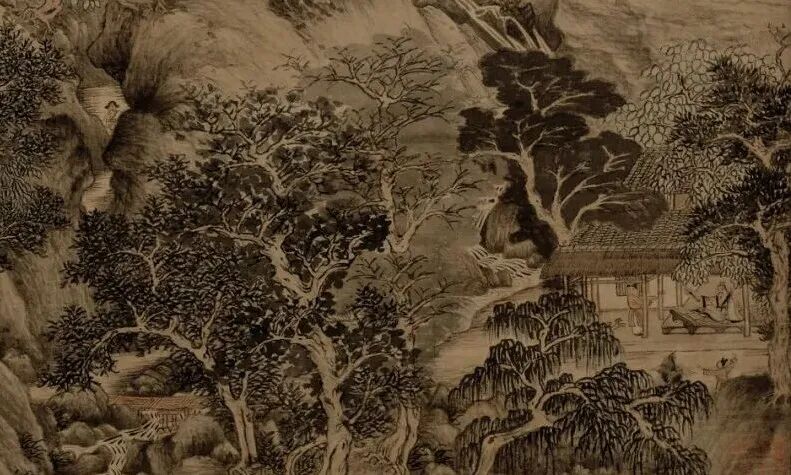

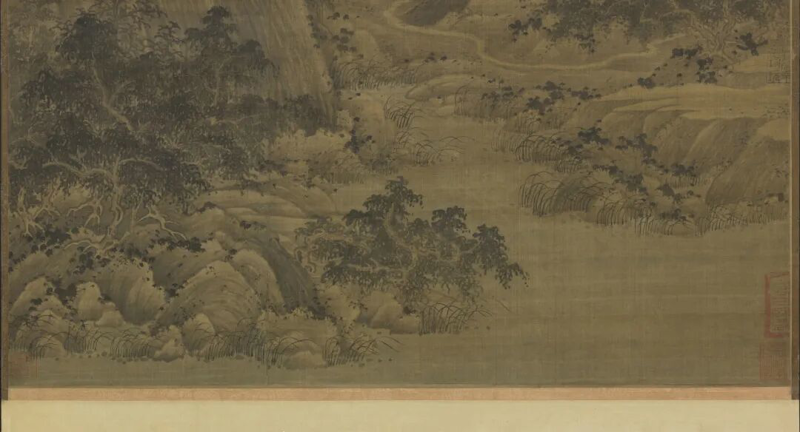

【元】王蒙

王蒙(1308-1385),字叔明,号黄鹤山樵,吴兴(今浙江湖州)人。赵孟頫外孙。其山水融汇董巨皴法,集诸家之长自创风格。工诗文书法,善画山水,画作变化多端,景全笔繁,常用数家皴法,更创“水晕墨章”之技,为“元四大家”之一。

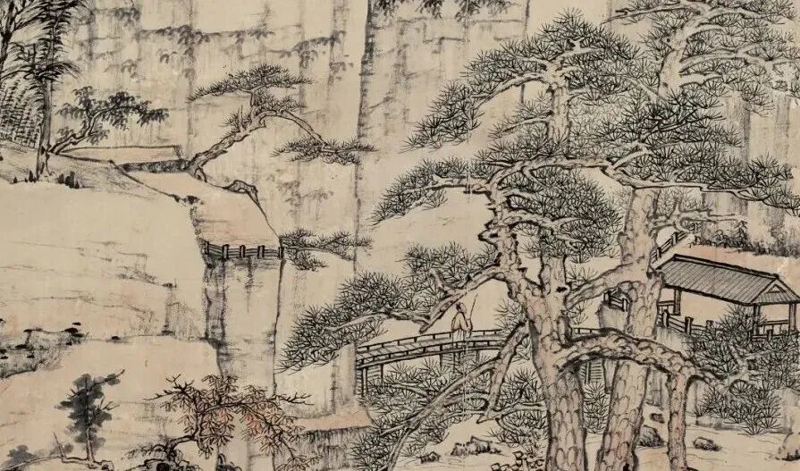

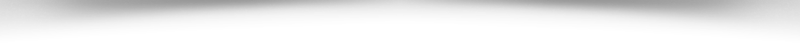

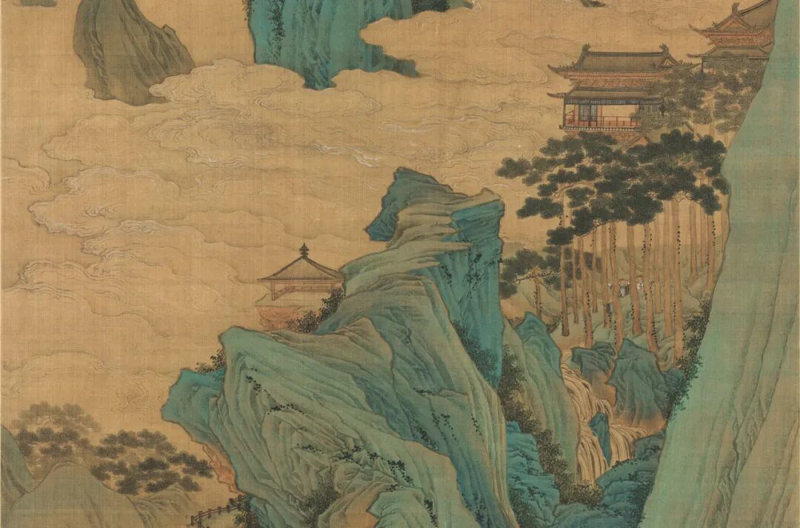

《夏山高隐图》 -元 绢本设色 140.2×61.8cm

台北故宫博物院藏

赏析

该画作以繁密笔法描绘夏日山峦,层林叠嶂间飞瀑如流,山腰草堂内高士独坐。采用兼工带写的笔法,山峦用解索皴,浓墨点苔,用积墨法与勾叶法相结合画叶,刻画精细,气势恢宏,凸显画家独创“密体山水”风格,诠释元代文人“林泉高致”的思想境界。

▼滑动查看

明 代

山水画延续,花鸟画繁荣,技法与个性并重;吴门画派与浙派并行,技法与风格更趋多元。

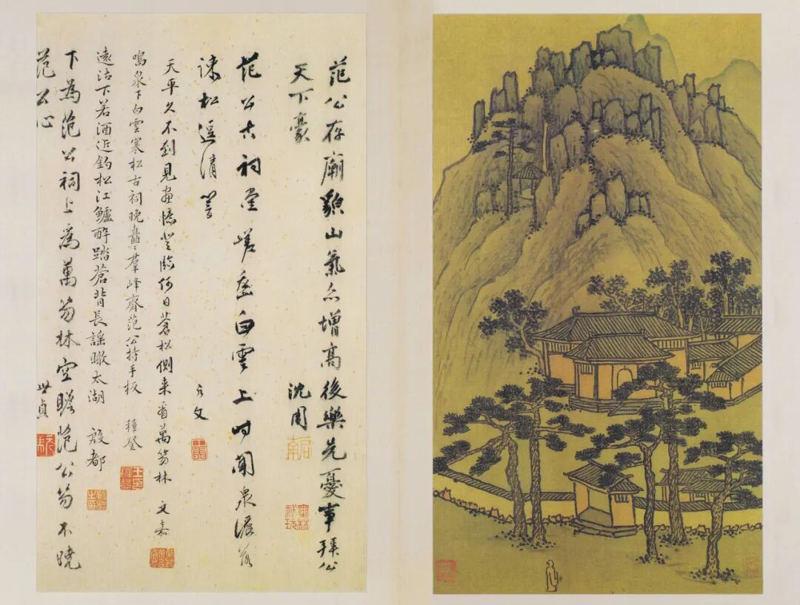

【明】沈周

沈周(1427-1509),字启南,号石田、白石翁,长洲(今江苏苏州)人。书画继承家学,为明代吴门画派开派宗师。四十岁前辄绘盈尺小景,画法谨细,四十岁后始为大幅,笔墨粗润豪放、厚浑苍雄,形成沉着酣肆之风格。与唐寅、文徵明、仇英并称“吴门四家”,亦称“明四家”。

《两江名胜图册·苏州范仲淹祠堂》 -明 绢本设色 42.2×23.8cm 上海博物馆藏

赏析

该画作采用两段式全景构图,分为上(岩石)下(祠庙)两段,运用“兼工带写”的笔法,对于祠堂建筑等主体部分以工整细致的线条进行勾勒,准确描绘结构和细节。对于周围的自然景物则采用较为写意的笔法使画面既有严谨的写实部分,又有灵动的写意韵味。

【明】文徵明

文徵明(1470-1559),初名壁,字徵明,号停云生等。长洲(今江苏苏州)人。擅山水、有笔细绵密者,称“细文”;有粗放苍润者,称“粗文”,晚年粗细兼备,悟入吴镇遗意,其得意之笔,以工致胜。“吴门四家”之一。

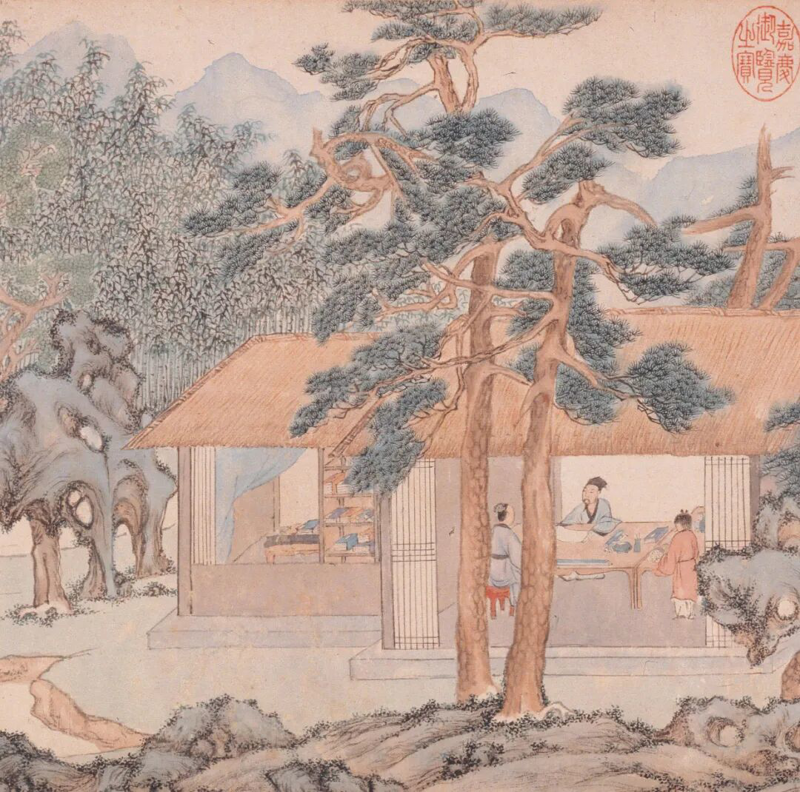

<< 滑动查看

《真赏斋图卷》 -明 纸本设色 36×107.8cm 上海博物馆藏

赏析

该画作描绘一幅园林小景,图中平列堂、庑各一栋,采用平远法构图,视野开阔,层次分明。堂屋即为“真赏斋”,斋室画桌上置有瓶、盂、书函、卷轴。主客对坐,正展卷评赏,一童侧立捧卷侍候。

【明】唐寅

唐寅(1470-1523),字伯虎,号六如居士、桃花庵主等。吴县(今江苏苏州)人。绘画作品融宋代院体技巧与元人笔墨韵味为一体,深得诸大家笔法。善画人物,工笔、写意俱佳,能自出新意。“吴门四家”之一。又与文徵明、祝允明、徐祯卿合称“吴中四才子”。

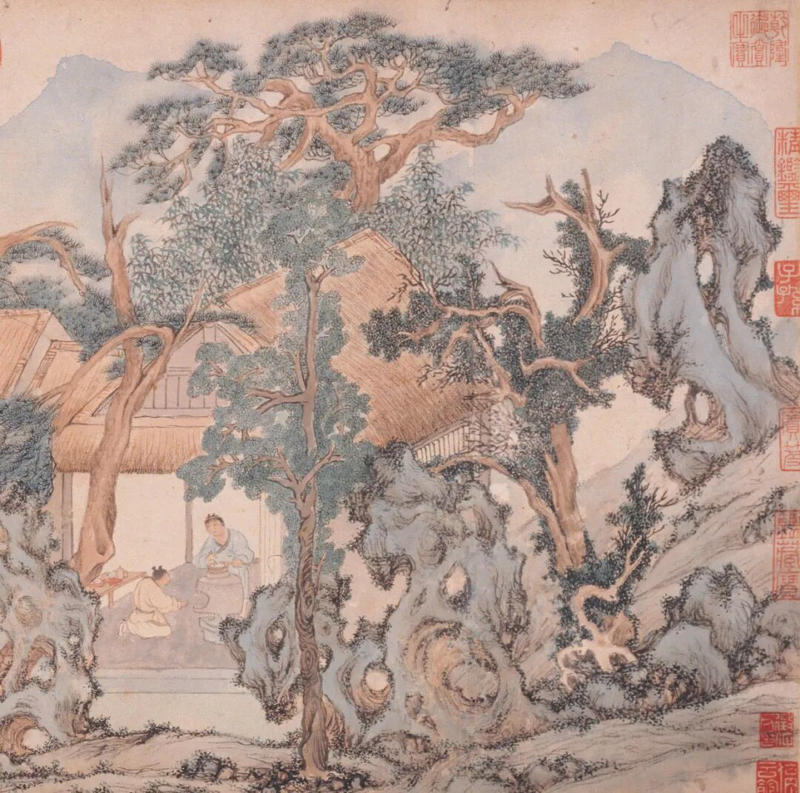

<< 滑动查看

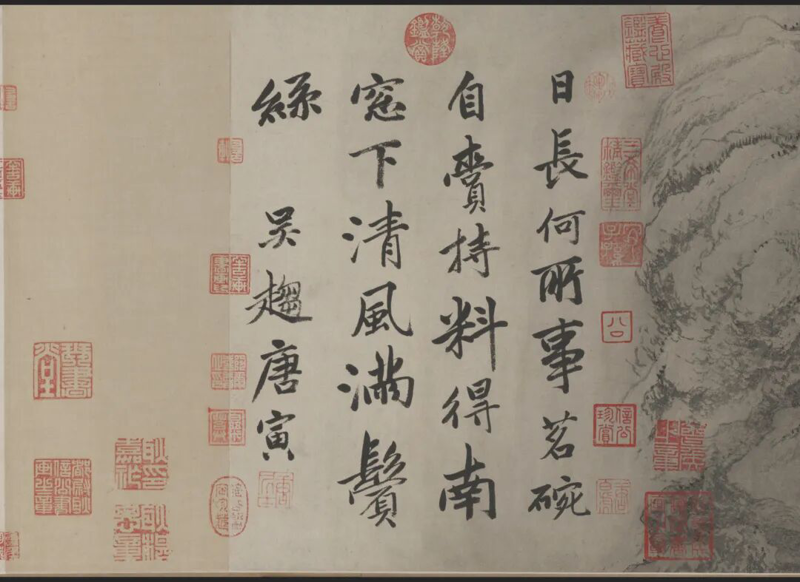

《事茗图》 -明 纸本设色 31.1×105.8cm 北京故宫博物院藏

赏析

该画作以青绿淡彩绘文人品茗雅集,山石皴法融合南宋院体与元人笔墨,人物神态生动,题跋“日长何所事,茗碗自赍持”点明画旨,尽显吴门文人生活美学。

【明】仇英

仇英(约1494-1552),字实父,号十洲,原籍太仓,寓居苏州。明代职业画家翘楚,工人物、山水、界画,尤精仕女与历史题材。因画作多仅钤“十洲”小印,时人誉其“画中仙人”。“吴门四家”之一。

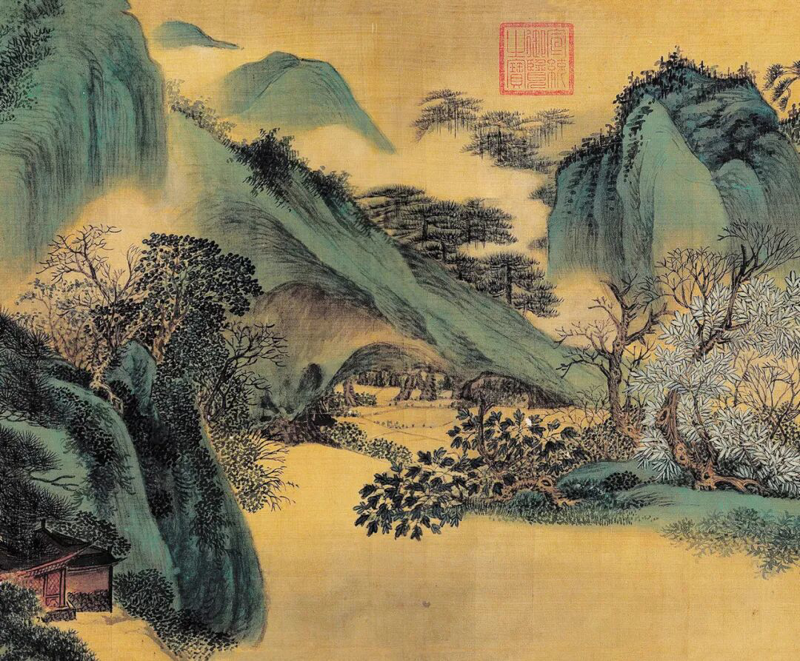

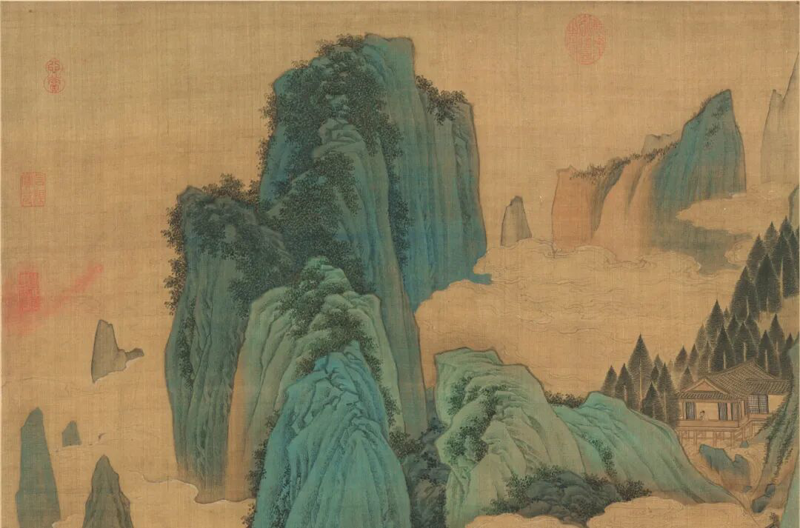

《桃源仙境图》 -明 绢本设色 175×66.7cm 天津博物馆藏

赏析

该画作取材于陶渊明的《桃花源记》,描绘世外桃源仙境,三高士雅集,两童子往来相侍。以竖幅高远章法,分三层叠进,以色彩衬托的方法突出画中人物,为重彩大青绿山水。以“院体”笔法取“气”,以文人画墨法取“韵”,以青绿着色取“丽”。

▼滑动查看

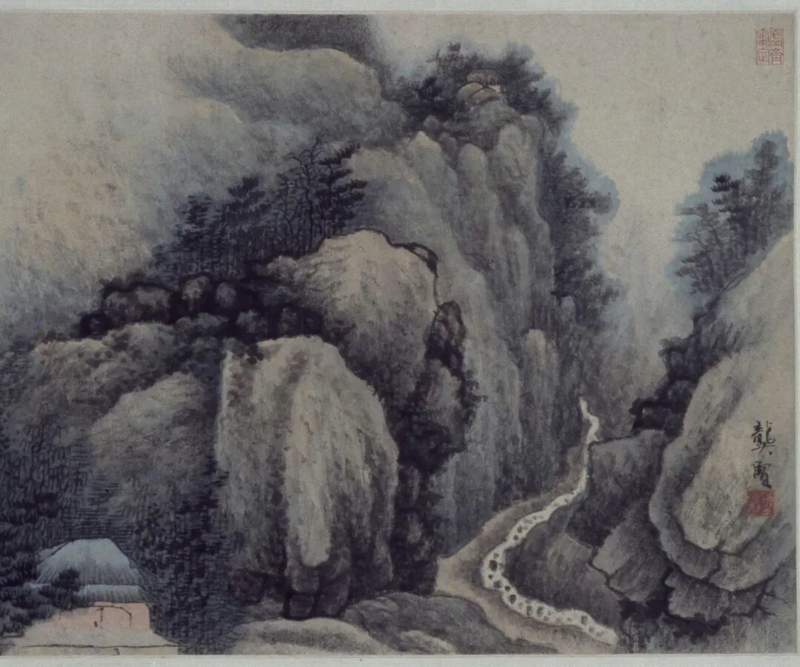

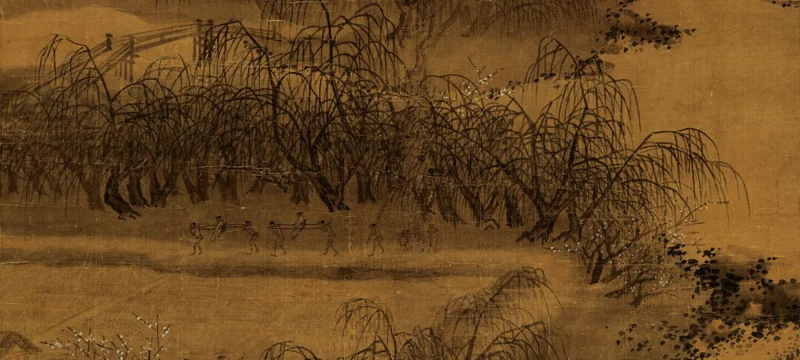

【明】戴进

戴进(1388—1462),字文进,号静庵、玉泉山人。钱塘(今杭州)人。擅画山水、人物、花鸟、虫草。山水师法马远、夏圭,中年犹守陈法,晚年纵逸出蹊径,卓然一家。所作雄俊高爽,苍郁浑厚,用笔劲挺方硬;画人物笔法娴熟,顿挫间风度益著;所作花鸟、虫草亦饶有生意。其画风在明代中叶影响甚大,为“浙派绘画”开山鼻祖。

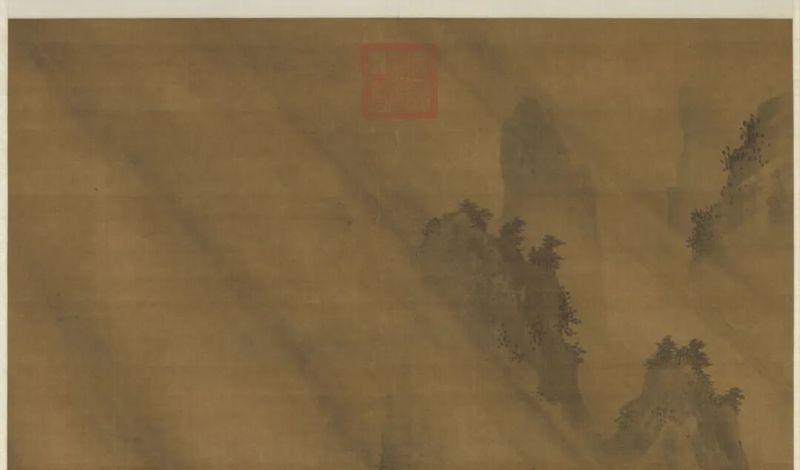

《风雨归舟图》 -明 绢本浅设色 143×81.8cm

台北故宫博物院藏

赏析

该画作描绘暴雨降临的瞬间,风雨交加,江面小舟颠簸摆荡,行人迎风而行的场景。采用中轴线构图,层次明晰。以大斧劈带水墨破刷出山石,运用虚实相生的手法,刻画出雨中山川。用夹叶法、点叶法和撇笔介字点等技法刻画树木、芦苇、竹林。运用浅设色的技法,以横刮阔笔扫出狂风大雨,表现出狂风暴雨的运动感,显示了画家的深湛功力。

▼滑动查看

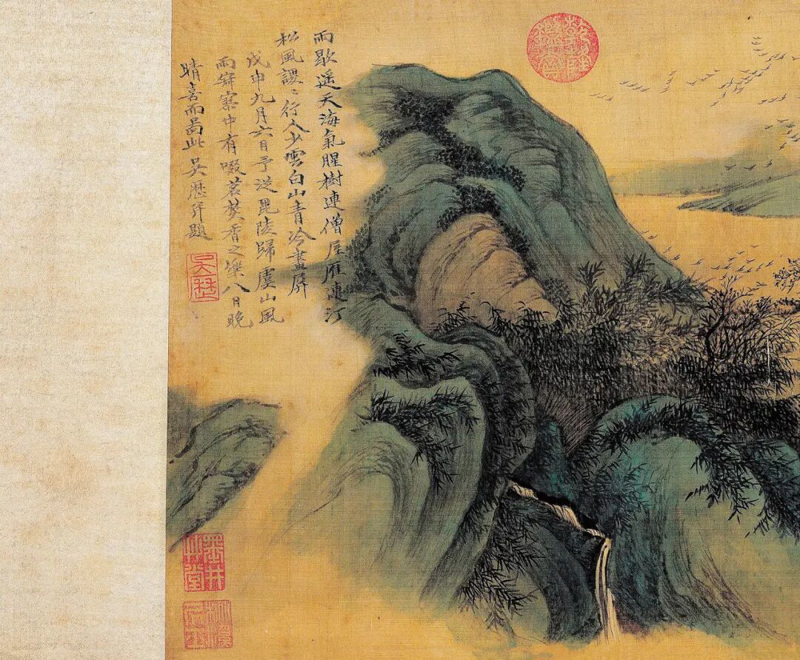

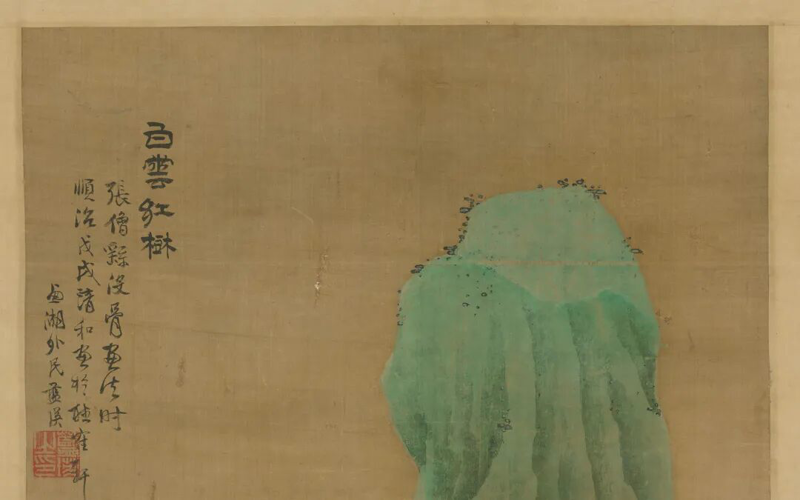

【明】蓝瑛

蓝瑛(1585-1664后),字田叔,号婕叟,晚号西湖外史等。钱塘(今杭州)人。长于山水,早年笔墨秀润,摹唐宋元诸家,其青绿山水仿张僧繇没骨法,色彩艳丽。浙派后期代表画家之一,“武林画派”开创者,对江浙地区影响甚大。

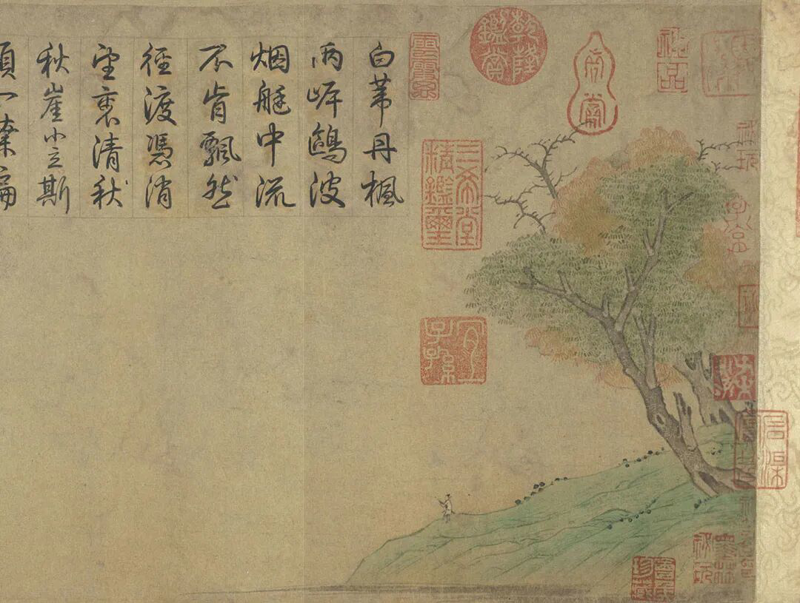

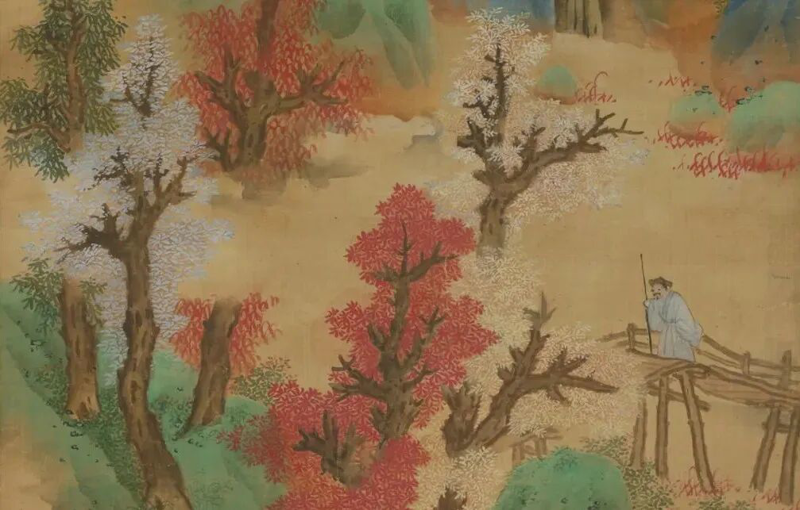

《白云红树图》 -明 绢本重彩 189.4×48cm

北京故宫博物院藏

赏析

该画作为大青绿山水。以艳丽的色彩描绘明净秋山间,一老者策杖过桥的场景。用“重彩没骨”法。画法工细,色调明丽,运用青绿、朱砂等矿物质材料,浓艳的设色突破了传统文人画的淡雅桎梏,堪称 “色不碍墨,墨不碍色”的典范。

▼滑动查看

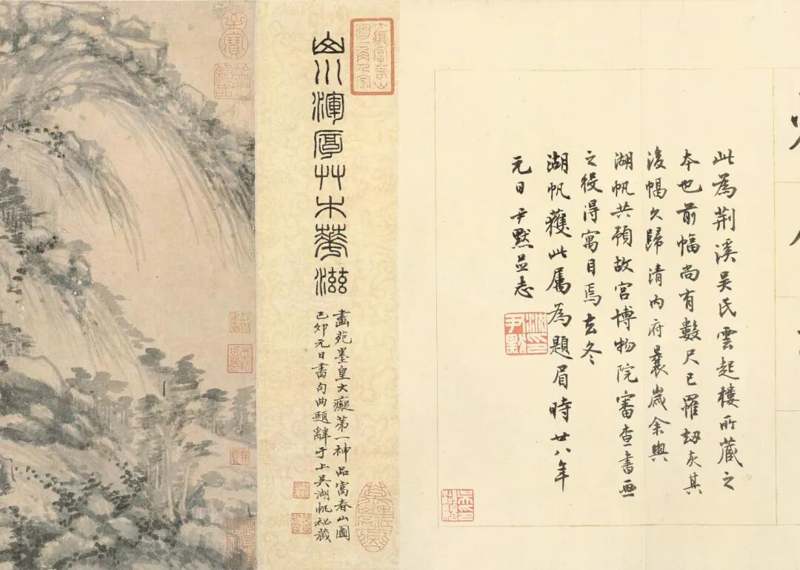

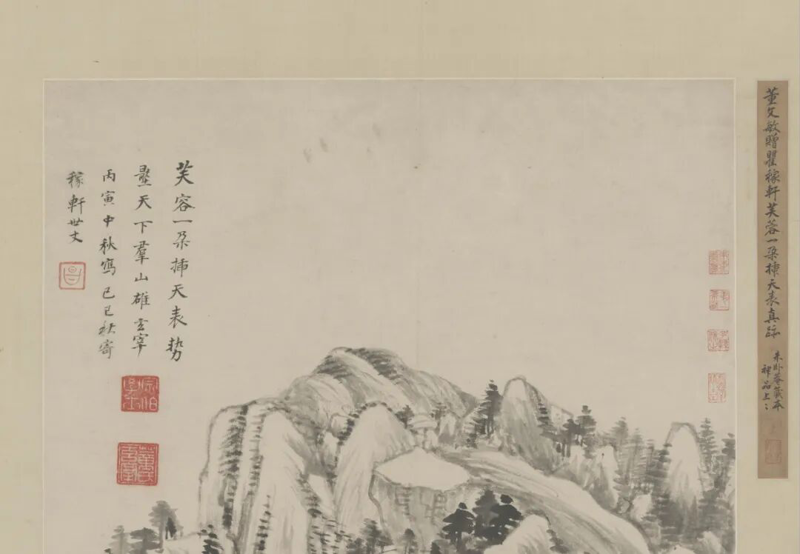

【明】董其昌

董其昌(1555-1636),字玄宰,号思白香光居士等。松江华亭(今上海松江)人。擅山水,集宋元诸家之长,讲究笔致果韵,并以禅论画,创“南北宗论”重塑画史谱系。与邢侗、米万钟、张瑞图并称“明末四人书家”“画中九友”(董其昌、杨文聪、程嘉燧、张学曾、卞文瑜、邵弥、李流芳、王时敏、王鉴)之一。

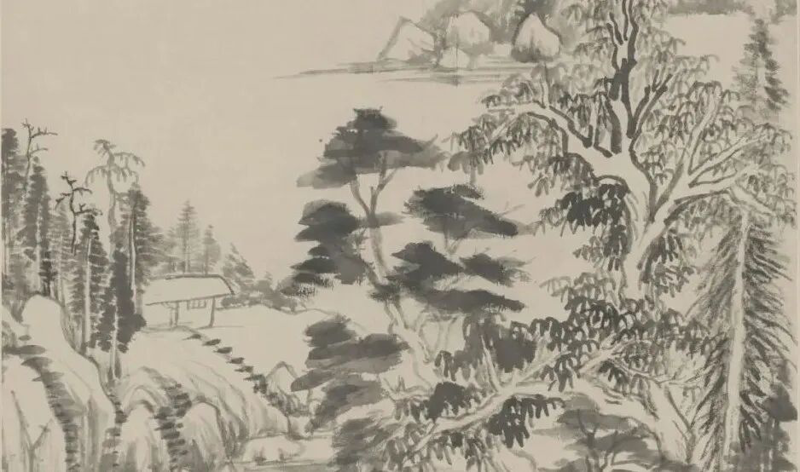

《赠稼轩山水图》 -明 纸本墨笔 46.3×101.3cm

北京故宫博物院藏

赏析

该画作构图取势平远,树石简繁相参,敛放有致,在笔势运转上更显刚健挺拔。渲染则多湿笔浓墨,墨气纵横,得草树、坡石蓊郁润泽之态。可见明末文人以诗文书画相契赏的风气。

▼滑动查看

清 代

山水、花鸟画兴盛,笔墨技法创新,四王、四僧等流派并存;技法多样化推动近现代绘画革新。

【清】弘仁

弘仁(1610-1664),俗姓江,名韬,字六奇,法号弘仁,安徽歙县人。明末清初画僧。精山水,兼工画梅花和双钩竹,受倪瓒影响最深,为新安派之奠基人。与查士标、孙逸、汪之瑞称“新安四大家”(即海阳四家,以弘仁为首),与髡残、石涛、八大山人并称“清初四僧”。

《松溪石壁图》 -清 纸本设色 118×50cm 天津博物馆藏

赏析

该画作山石尚简,用干笔淡墨勾勒,线条爽利,转折处或圆转或露棱角,少皴擦而有山石方硬的形体,松树清姿疏朗。布局精密,结构严谨,相比于倪瓒,作品格调少荒凉寂寞之境而多清新之意,传达出山川之美和新奇之姿。

▼滑动查看

【清】龚贤

龚贤(1618-1689),字半千,号野遗、柴丈人等。江苏昆山人。居金陵清凉山。山水融董源之浑厚与米氏云山于一体。重视写生,变化古法用墨深厚,形成了浑朴中见秀逸的“积墨法”。作品多写金陵山水。

<< 滑动查看

《摄山栖霞图》 -清 纸本设色 30.3×151.8cm

北京故宫博物院藏

赏析

该画作以“积墨法”层层皴染金陵栖霞山景,墨色浑厚处见烟岚浮动,山径古寺间尽显“黑龚”苍润之境,卷尾自题“写此云山藏箧中”道出遗民隐逸之思。

【清】吴历

吴历(1632-1718),字渔山,号墨井道人,常熟(今属江苏)人。画风以冷隽胜,多用焦墨,邃密郁苍,略参西法,画山石用“阳面皴”,此法为诸家所无。与王时敏、王鉴、王翚、王原祁、恽寿平合称“清初六大家”。

<< 滑动查看

《云白山青图》 -清 绢本设色 25.9×117.2cm

台北故宫博物院藏

赏析

该画作以独创“阳面皴”写江南山水。青绿设色中见焦墨骨力,云气留白处暗合西法光影,卷尾题“墨井道人拟古”道出融通中西之志。

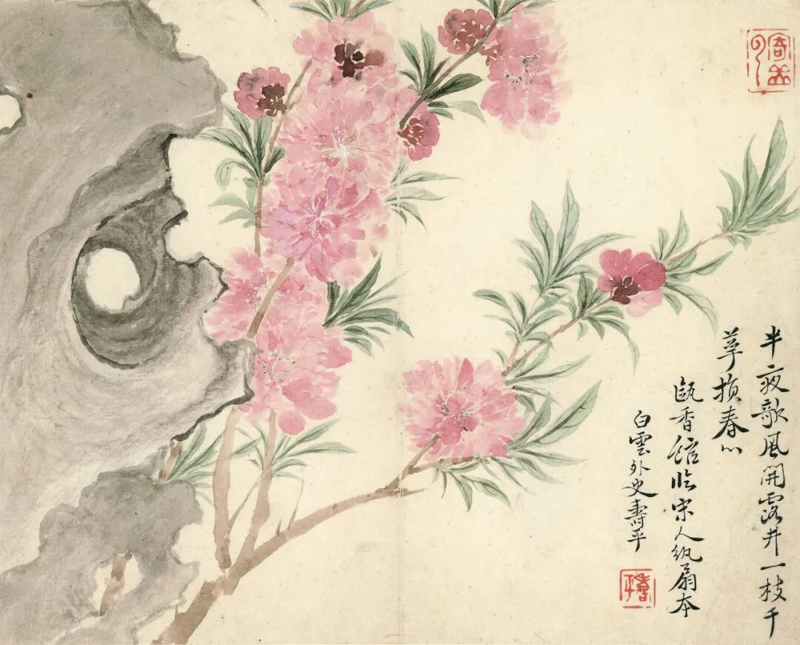

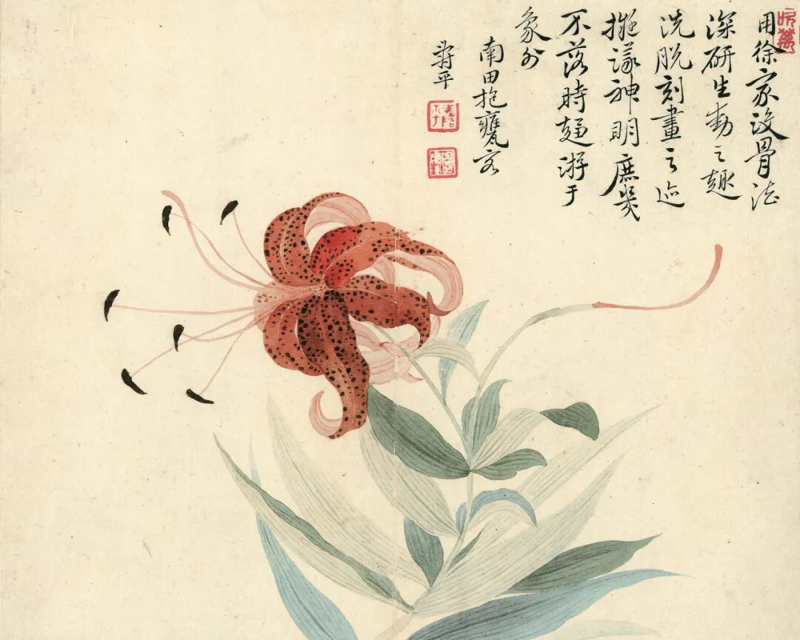

【清】恽寿平

恽寿平(1633-1690),初名格,字寿平,号南田。武进(今江苏常州)人。清代著名画家,常州派(毗陵派)创始人,被尊为清朝花鸟画“一代之冠”。特点是以潇洒秀逸的用笔直接点蘸颜色敷染成画,讲究形似,但又不以形似为满足,有文人画的情调、韵味。清初六大家之一。

<< 滑动查看

《瓯香馆写生图册》 (十开)-清 纸本设色 22.8×28.5cm 天津博物馆藏

赏析

该画作以没骨法分别绘桃花、石榴花、竹、萱草、芍药、枇杷、菊花,松梅、海棠、凤仙等花卉十开。以潇洒秀逸的用笔直接点蘸颜色敷染成画。每开题诗一首,与画作交相辉映,更为増色。

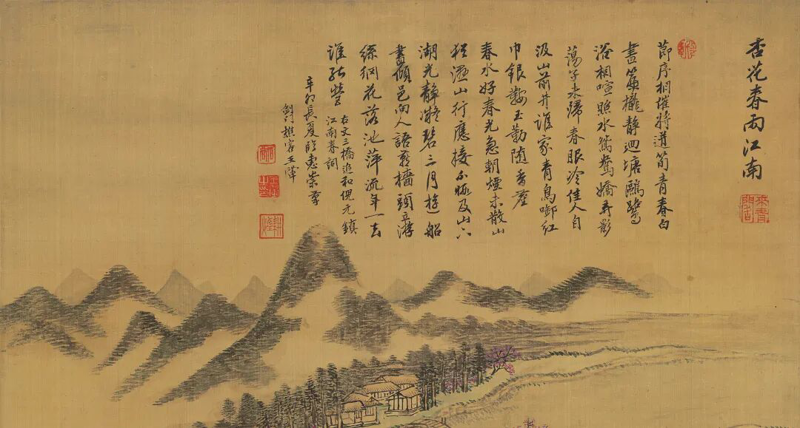

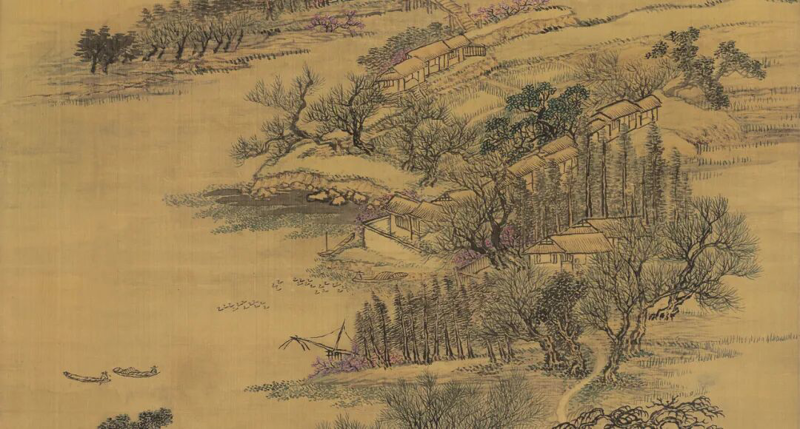

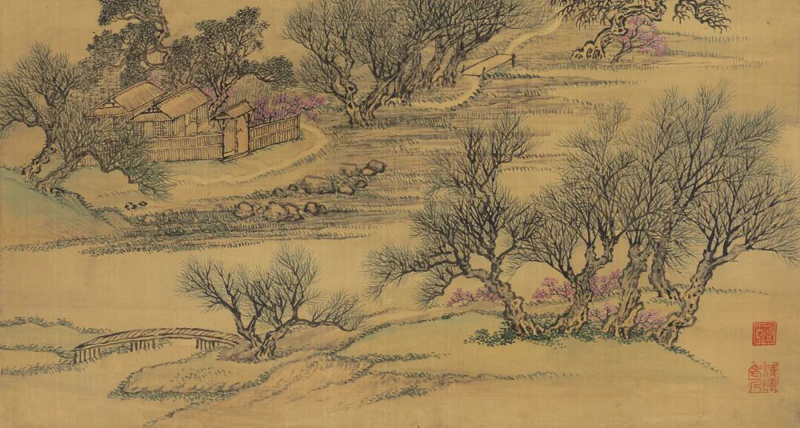

【清】王翚

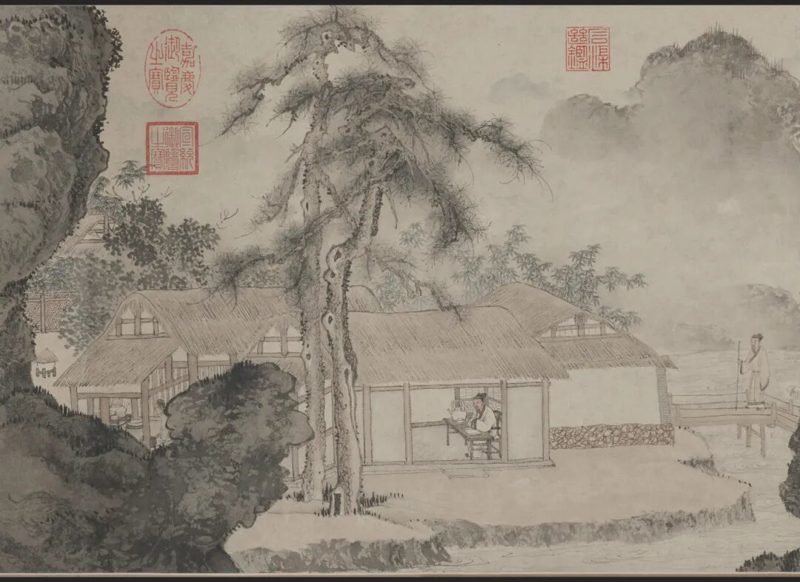

王翚(1632-1717),字石谷,号濯樵等。常熟(今属江苏)人。长于摹古,与王时敏、王镒、王原祁合称“四王”,在清初画坛上居主流地位,为论者所重。开创虞山派,门下出杨晋等大家。其“以元人笔墨,运宋人丘壑”的画学思想,影响直至近代画家。

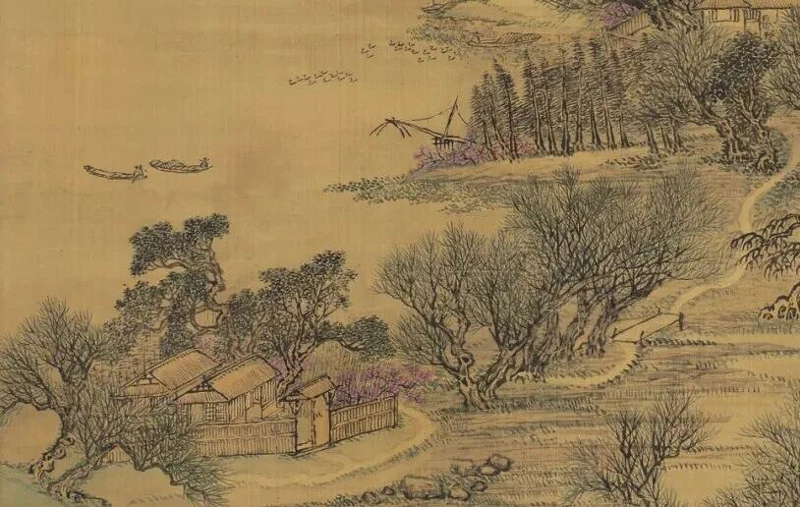

《杏花春雨江南》 -清 绢本设色 81×51cm 辽宁省博物馆藏

赏析

该画作描绘雨后春光明媚的江南山村景致。设色以青绿、赭石为主,只在树干和房屋勾勒上略施墨笔,以墨点点染,烘托初春万物复苏之景,杏花则以淡紫色点缀,使得整幅画淡雅清新却不失苍茫浑厚。

▼滑动查看

【清】郑燮

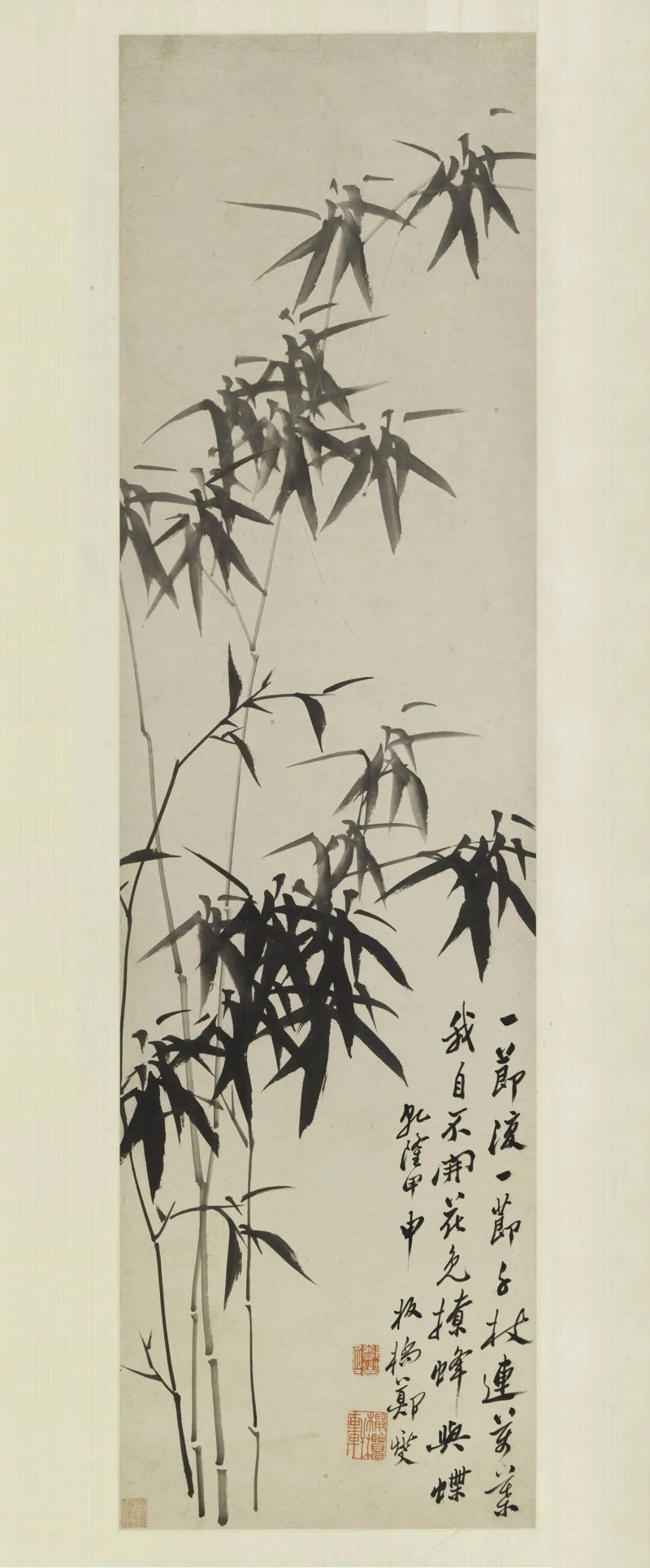

郑燮(1693-1765),字克柔,号板桥,兴化(今属江苏)人。清代扬州画派领袖,“扬州八怪”重要代表人物。专擅兰竹,以“眼中之竹”“胸中之竹”“手中之竹”三阶段论著称,其“六分半书”与淋漓墨竹相得益彰,开创文人画“三绝”新境。

《墨竹图》 -清 纸本墨笔 196.7×38cm 上海博物馆藏

赏析

郑燮之竹瘦而简。“瘦”指枝杆细,但细而不弱,挺拔劲瘦;“简”指叶少而肥,以少胜多,有苍翠茂盛之感。画中竹竿多以淡墨勾勒,笔致劲健有力。竹叶则以浓淡不一的墨色点染,层次分明,疏密有致,既展现了竹叶的灵动飘逸,又不失其坚韧不拔之姿。此作构图简洁,笔法健挺洒脱,于写意之中见写实功底,将竹之高洁素雅、坚韧不屈的物性尽现笔底。

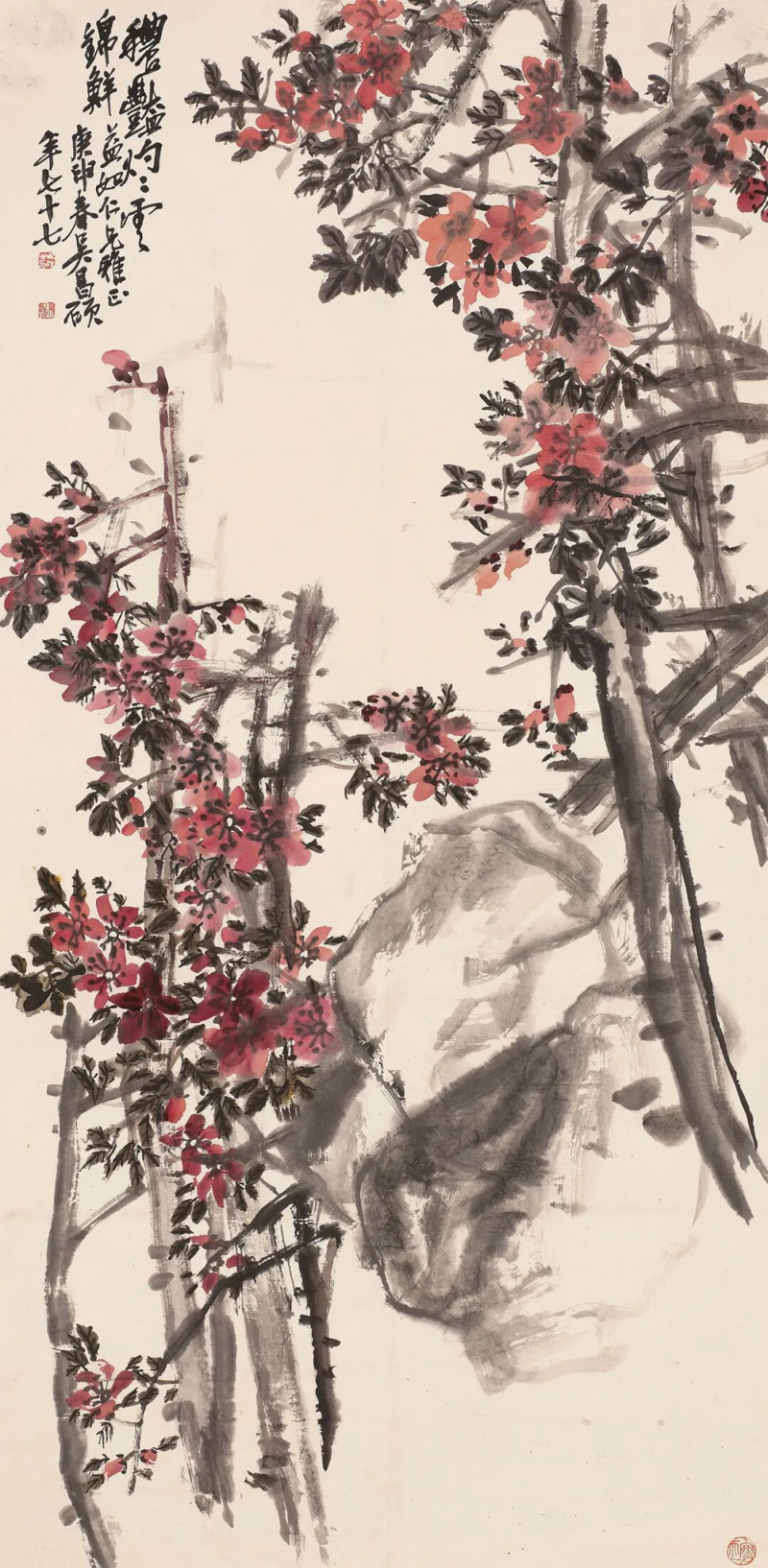

【清】吴昌硕

吴昌硕(1844—1927),初名俊,又署仓石等。湖州安吉(今属浙江)人。著名国画家、书法家、篆刻家。与任颐(伯年)、蒲华、虚谷合称为“清末海派四大家”。他集“诗、书、画、印”为一身,融金石书画为一炉,为“石鼓篆书第一人”;其“重、拙、大”的美学理念影响齐白石、潘天寿等大师,被誉为“传统文人画的现代转型者”。

《秾艳灼灼云锦鲜》 -清 纸本设色 136×66.8cm 私人收藏

赏析

该画作以大写意的手法勾勒出桃花的枝干,左侧数株桃树拔地而起,右侧桃花则从画外伸入,两丛桃花之间,一块水墨苍石头兀然横亘,将画面巧妙地连接在一起。匠心独运,别具一格。画作线条充满金石质感,墨色浓淡干湿变化自然,营造出丰富的层次感和立体感。

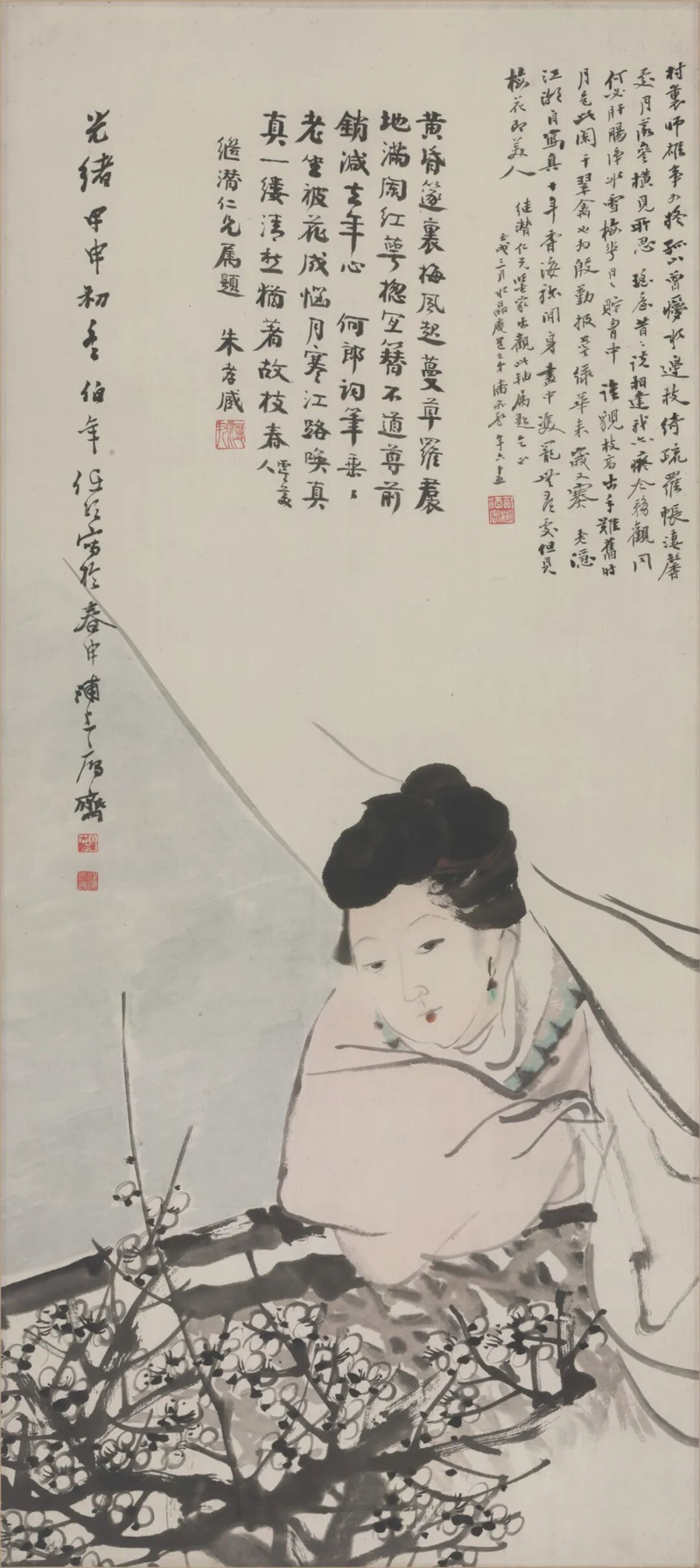

【清】任颐

任颐(1840-1896),初名润,字伯年等,斋号颐颐草堂等。山阴(今浙江绍兴)人。早年师事族叔任煎,承接陈洪绶、任熊画风,后吸收西画速写、设色诸法,形成丰姿多彩,新颖生动的独特画风。与任熊、任熏、任预并称为“海上四任”。

《梅花仕女图》 -清 纸本设色 96×42.6cm 辽宁省博物馆藏

赏析

该画作用圆劲方折的线条表现出仕女的清秀纤细,背景的梅花用没骨法晕染,在迷蒙中映衬出仕女的秀雅清丽。疏密对比的构图手法,使画面充满了节奏感和韵律感。

民 国

(1912—1949)

中西绘画融合,形式与风格革新,关注个性与社会现实;传统与西画并行,推动绘画现代化与国际化。

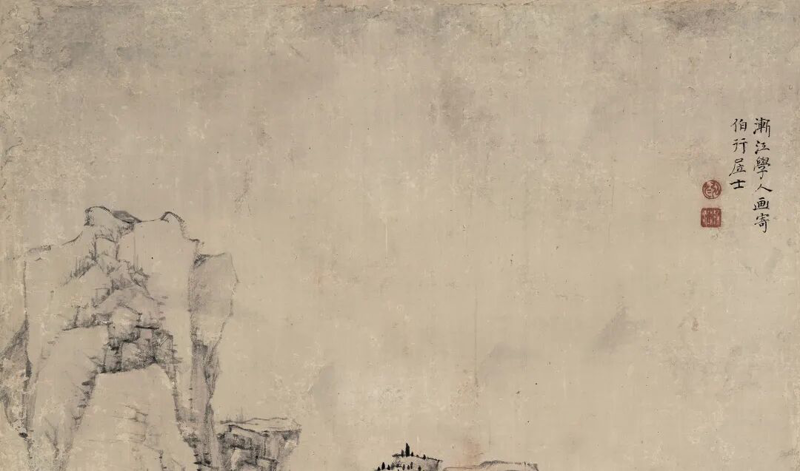

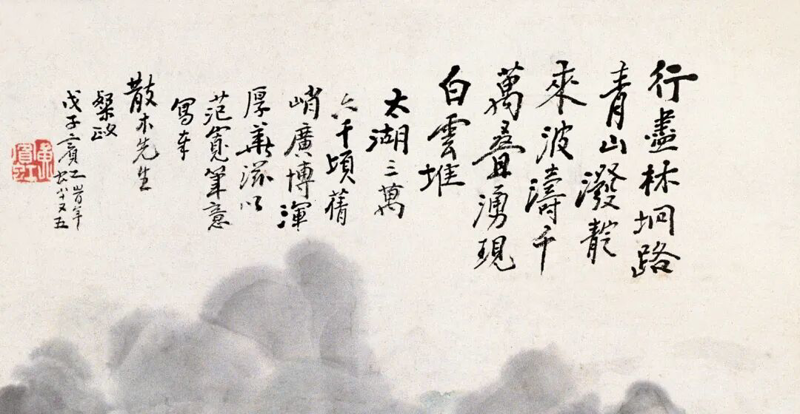

【民国】黄宾虹

黄宾虹(1865-1955),原名质,字朴存,号宾虹,安徽歙县人。近代著名画家、书法家、篆刻家、诗人及艺术教育家。其艺术理论以“五笔七墨”说著称,绘画风格独具黑、密、厚、重”特色。在创作中注重章法虚实、繁简、疏密的辩证统一,运笔取法篆籀,呈现出洗练凝重、遒劲有力的笔墨特征。毕生鉴藏古玺印逾万方,以金石学重构传统笔墨体系,被艺术界誉为“传统绘画的现代转译者”。

《太湖风景》 -现代 纸本设色 65×31.5cm 1948年

中国美术馆藏

赏析

该画作以“如行夜山”般的“黑宾虹”水墨风格写太湖一角。运用浓墨、淡墨、焦墨、宿墨层层积染,复以花青、石绿、赭石等矿物颜料与淡墨交相点染,营造出浑厚华滋的笔墨效果。此作完美诠释了画家“一烛之光,通体皆灵”的美学追求,通过看似局部的笔墨经营,达到整体气韵生动的艺术境界。

▼滑动查看

【民国】徐悲鸿

徐悲鸿(1895—1953),江苏宜兴人,中国现代美术大师、美术教育家。早年留学法国,1928年归国后长期执教于中央大学教育学院艺术系(后为南京师范学院美术系)。其艺术创作贯通中西,尤以奔马题材著称,笔墨雄健,形神兼备;人物画融合西方写实技法,开创中国画新风貌。他提出“尽精致,致广大”的艺术主张,力倡现实主义创作方法,推动中国传统绘画的现代转型,被誉为中国现代美术教育体系的主要奠基人。

<< 滑动查看

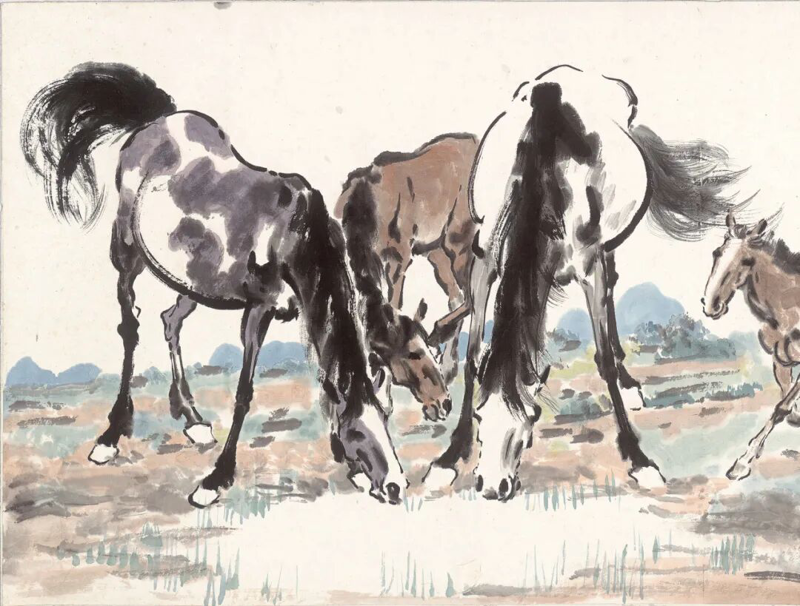

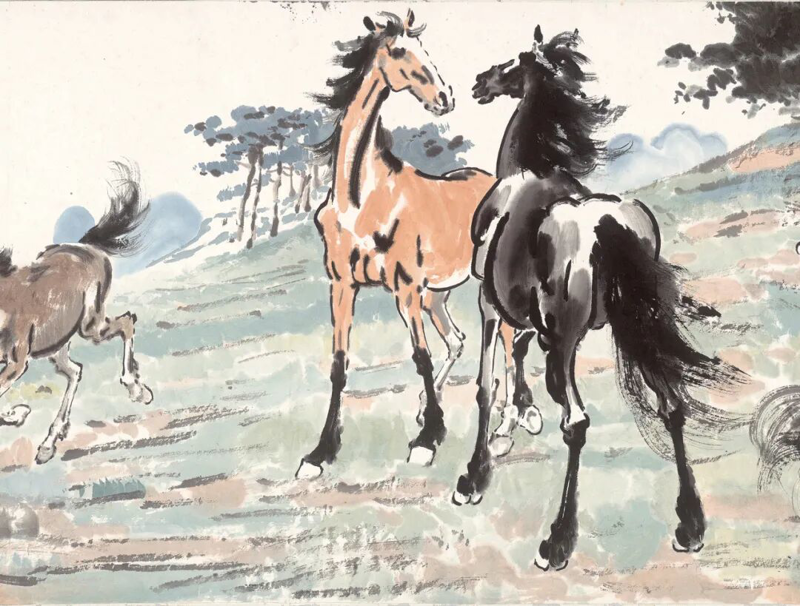

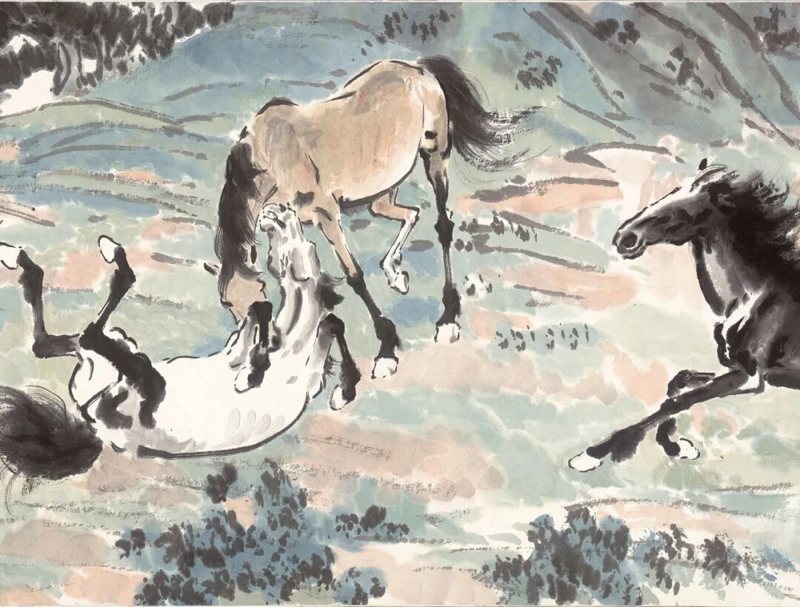

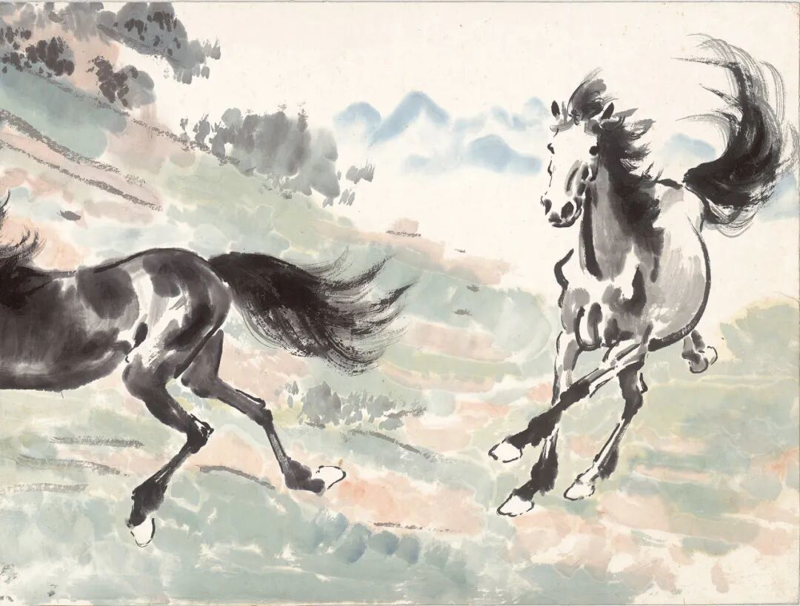

《十骏图》 -现代 纸本设色 178×33cm 1944年 私人收藏

赏析

该画作运用西方写实绘画技法,以书法铁线描勾勒马骨,西洋透视法表现肌肉结构,通过对马的骨骼、肌肉、皮毛的精细刻画,使马的形象栩栩如生,充满了力量感和动态美,并将战马意象升华为民族精神的象征。

【民国】潘天寿

潘天寿(1897—1971),浙江宁海人,中国现代著名画家、美术教育家。其创作以花鸟、山水见长,尤精写意花鸟,画风雄浑奇崛,构图别具一格,融金石笔意于笔墨之中,兼具传统底蕴与现代精神。他提出“中西绘画要拉开距离”的艺术主张,强调在坚守中国画笔墨体系的基础上,适当借鉴西方艺术之长。

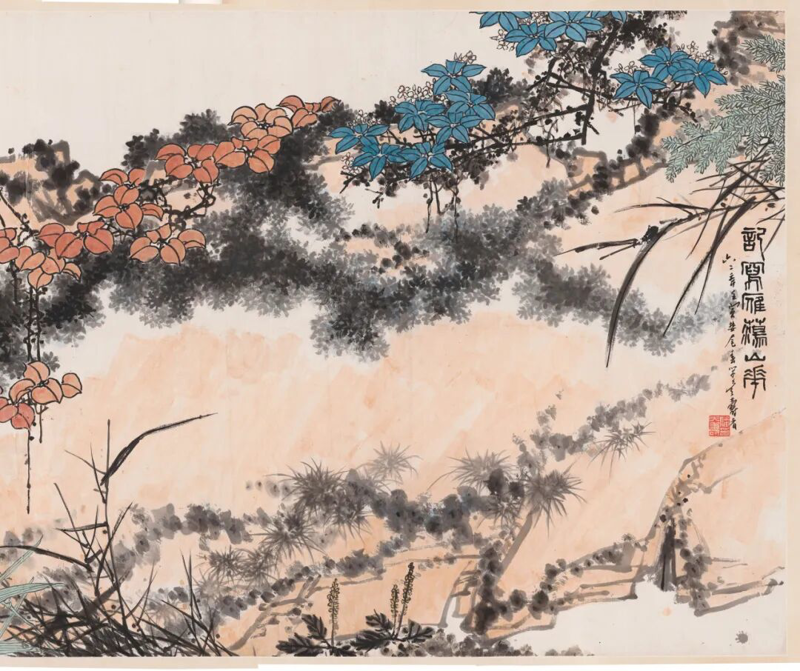

<< 滑动查看

《记写雁荡山花图》 -现代 纸本设色 150.8×359.6cm

1962年 中国美术馆藏

赏析

该画作以全景式构图展现雁荡山野趣,山花野草与嶙峋岩石形成鲜明对比。双勾重彩设色明丽古雅,书画印有机结合:隶书题名劲健,行草款识洒脱,钤印考究,堪称现代花鸟画典范。

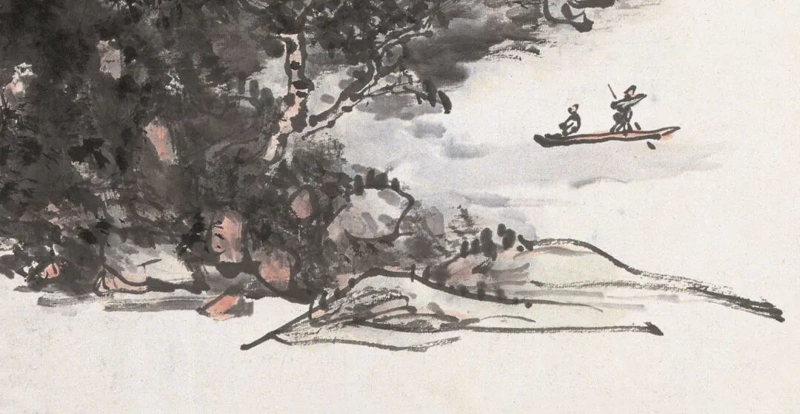

【民国】傅抱石

傅抱石(1904—1965),江西新余人,中国现代画家、美术史论家、美术教育家。早年留学日本,1934年回国后任教于中央大学教育学院艺术系,1952年起担任南京师范学院美术系教授。其山水画气势雄浑,独创“抱石皴”技法;人物画多取材历史典故,笔法简练而形神兼备。

《湘夫人图》 -现代 纸本设色 105.2×60.8cm

1943年 北京故宫博物院藏

赏析

该画作取材自《楚辞·九歌·湘夫人》,生动再现了湘夫人拱手回首、凝眸远望的经典意象。画家精妙运用晋唐“高古游丝描”技法,以细腻流畅的笔触勾勒出湘夫人的眉目神韵,衣纹流转间尽显空灵飘逸之态。此作既承续了传统人物画的线描精髓,又在笔墨表现上实现了创造性转化,堪称对古典人物画技法的一次重要升华。

后 记

本次展览以年代为轴,精选三十五位历代江南画家及其代表作。入选的画家及其作品主要参考《中国古代画家辞典》《中国历代画家图表》《中国美术家人名辞典》《振衣千仞——江南文化名人》《国画的细节》等馆藏文献。限于展览规模,虽未能尽现江南画家群体之全貌,然愿以此次展览为引,带领观众开启一段跨越千年的艺术之旅。

通过精选作品,既可管窥江南画家在中国绘画史上的重要地位,亦能领略其流派演变、技艺传承之脉络,以及对中国画论发展的深远影响,进而体悟江南文化精神的传承与创新。