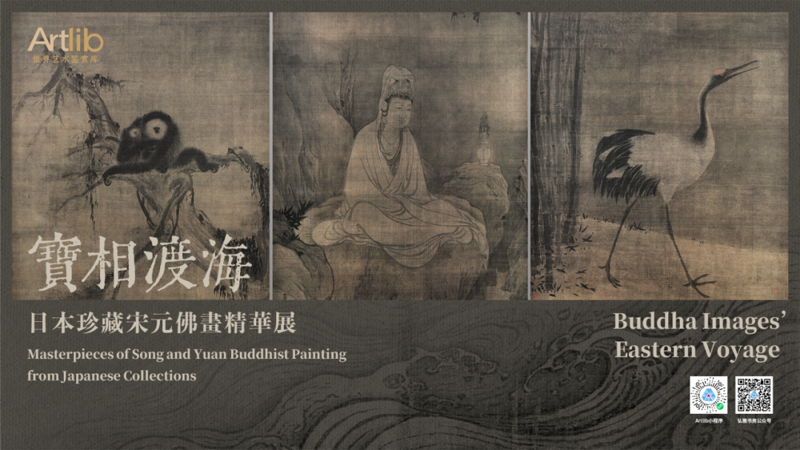

宝相渡海——日本珍藏宋元佛画精华展

来源:发布时间:2025-09-15 作者:点击: 次

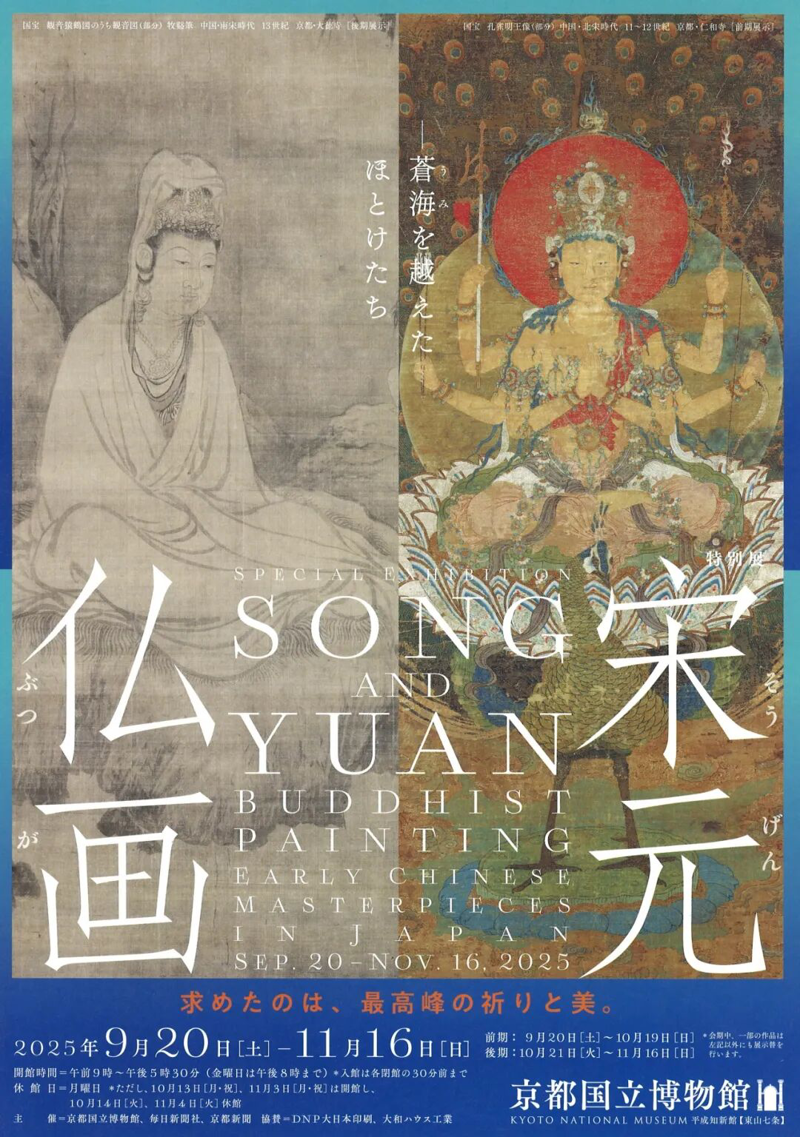

2025年9月20日到11月16日期间,日本京都国立博物馆将重磅推出“宋元佛画——东渡日本的诸佛”特展。

这将是有史以来规模最大的宋元佛画特展,展示现存于日本珍贵的宋元佛画全貌,呈现由寺院传承近百年至今的奇迹,众多鲜少露面的国宝与重要书画作品都在展出之列。

为配合此次展览,Artlib世界艺术鉴赏库发布了“宝相渡海——日本珍藏宋元佛画精华展”,结合本库数件高清艺术作品,带领读者了解宋元文化与艺术的高度,及对日本产生的影响。

前 言

茫茫东海,曾是无垠的阻隔,亦是沟通的通道。自宋元而来,帆影幢幢,载去的不仅是丝绸与瓷器,更有一卷卷庄严璀璨的佛画。它们漂洋过海,作为最神圣的“文化使节”,将彼时中华的信仰、美学与哲思,悉数传入东瀛。

本次展览以“宝相渡海”为题,汇聚日藏宋元佛画精华,试图追寻这段波澜壮阔的文化之旅。让我们凝视这些笔触与色彩,聆听穿越八百年的梵音,感受佛画如何作为种子,在异邦的土地上生根发芽,最终绽放出璀璨的艺术之花。

第一单元——宋元文化与日本

风雅两宋,豪迈大元。这是一个文化巅峰的时代,其精神气息远播海外,成为东亚共同仰望的文明灯塔。日本对华憧憬日盛,透过禅僧、商贾之眼,渴望汲取大陆文明的精粹。本单元将带您感受那股席卷日本列岛的“唐物趣味”与文化热望,理解佛画东传的宏大历史背景。

01

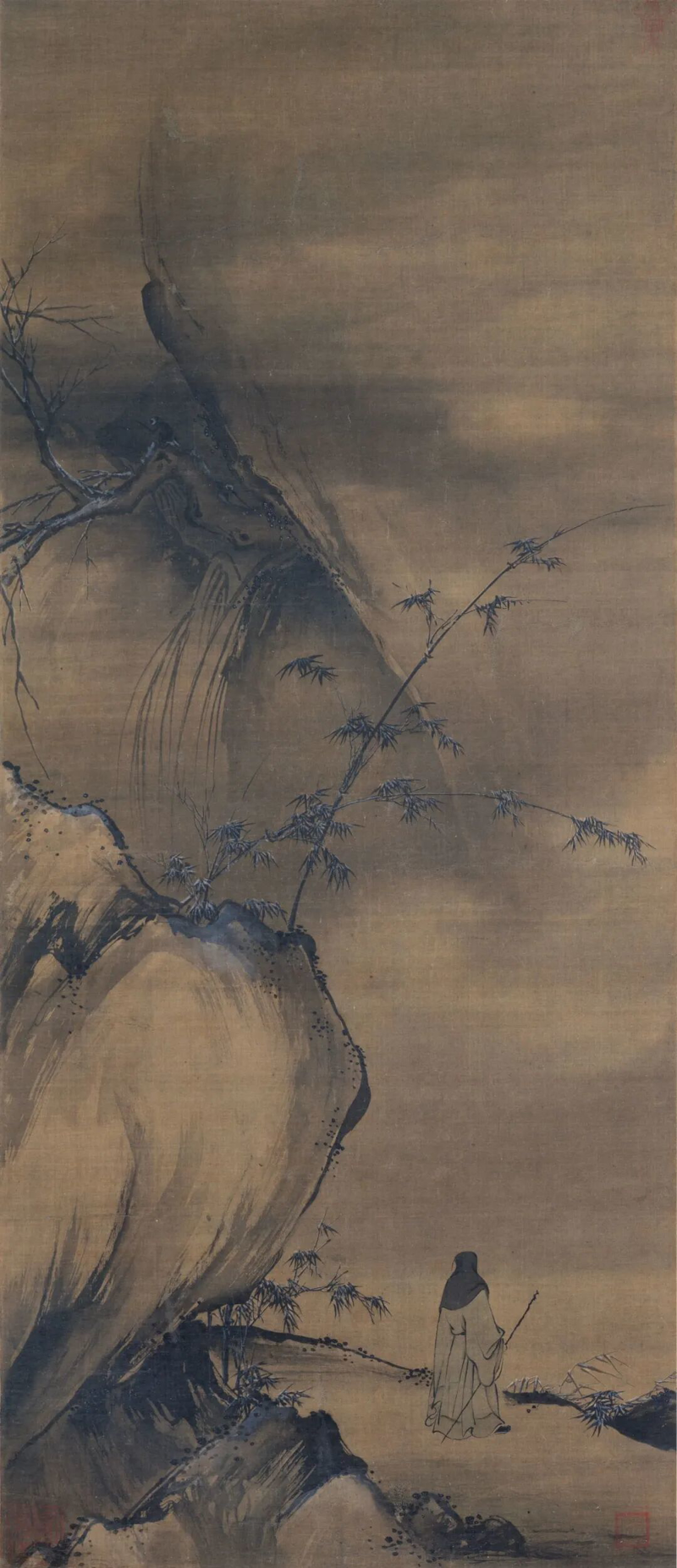

秋景·冬景山水图

宋代 赵佶(传)

128.7×55.3cm(左)

128.5×55.3cm(右)

绢本设色

金地院藏

从画作点苔法与树石法来看,《秋景山水图》和《冬景山水图》同出一人之手,可能为描绘春夏秋冬四季风景组画中的冬景图。两件作品的构图具有共同点,画面被对角线斜向分割,重心偏向下方,显得简洁清朗。

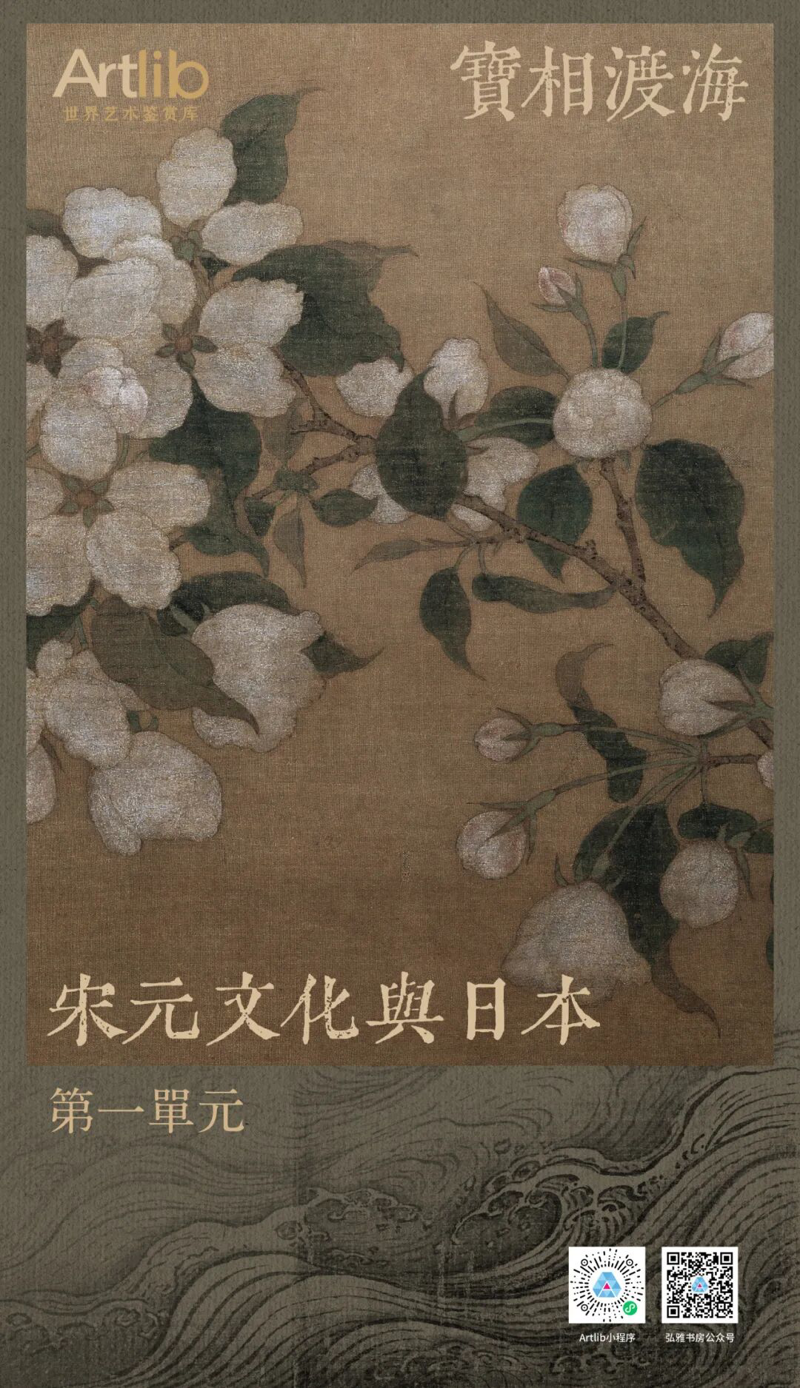

02

林檎花图团扇

宋代 赵昌(传)

24×25.6cm

绢本设色

荏原畠山美术馆藏

此画为南宋时期最为盛行的折枝画,也是传世南宋院体花鸟画的名品。作者运用没骨画法,晕染傅彩技巧精湛,粉色浓重,线描细而有力,形象精准,因此被传为擅长没骨折枝花卉画的赵昌所画,也有学者认为此画为南宋前期优秀的画院画家作品。

关于此图,张珩在《木雁斋书画鉴赏笔记》中认为此画是“南宋写生画中上上之作”,“早期流入日本者,大凡此类画都出院中高手,不独写生力追形似,且于构图用笔皆留意焉。余谓宋人花卉至此而极,当非过誉也”。

03

蜀葵游猫图

宋代 毛益(传)

25.3×25.7cm

绢本设色

大和文华馆藏

画作以蜀葵与猫为题,尽显院体画写实之妙。画中猫儿姿态灵动,双目炯炯,绒毛细密可辨,似欲跃出绢素;蜀葵花叶扶疏,设色清雅,暗合盛夏生机。作者以细笔勾描结合晕染,猫之慵懒与花之娇艳形成动静相宜之趣,既存黄家富贵遗韵,又透入微观察。此作不仅是技艺的展现,更将自然生趣与文人意趣融为一体,折射出宋代花鸟画“格物致知”的美学追求。

04

雏雀图

宋代 宋汝志(传)

21.7×22.5cm

绢本设色

东京国立博物馆藏

本图的画家通过巧妙的笔法生动地表现了笼里及笼外幼雀的瞬间情态,羽毛的细腻、色彩的淡雅,以及篮筐编织的扎实笔触,都令人叹为观止。一位江户时代的狩野派画家鉴定这幅作品出自南宋宫廷画家宋汝志之手,但并无确证。然而,作品使用水墨和淡彩,表现手法细腻,这一点说明本图出自南宋时代名家之手。这幅画原为广岛藩浅野家所有。

05

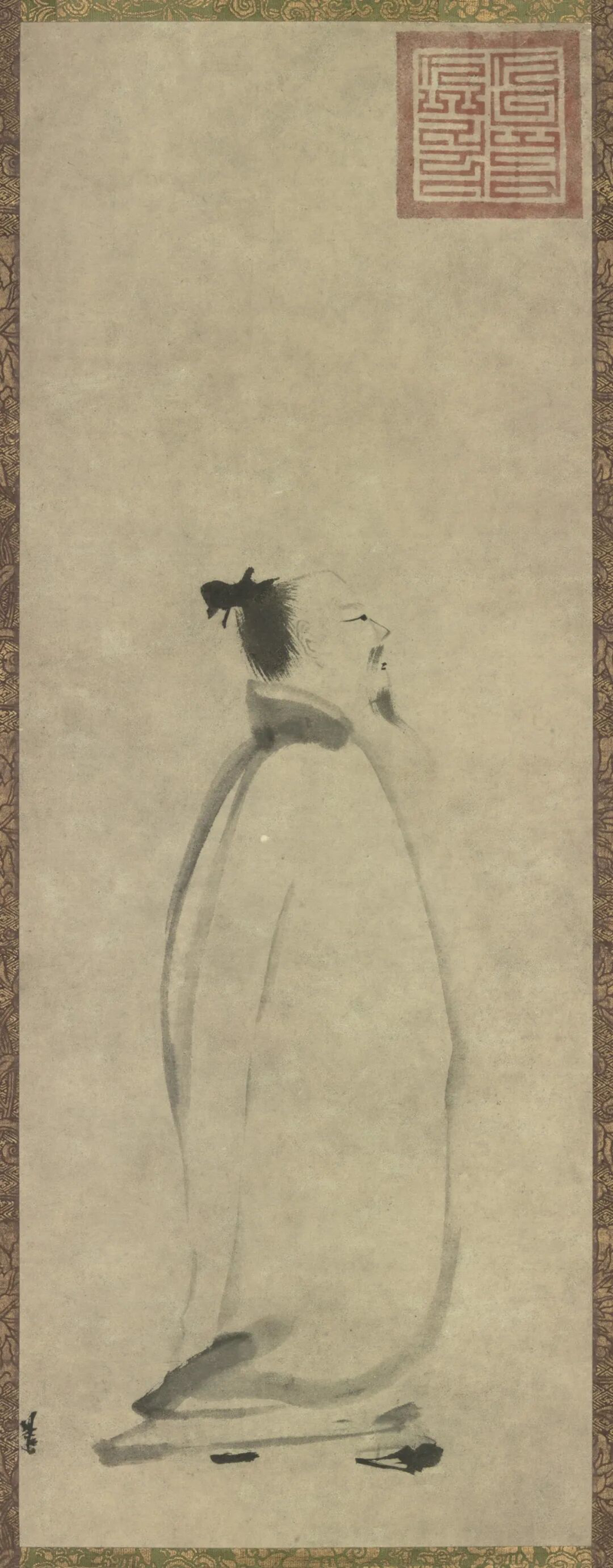

李白行吟图

宋代 梁楷(传)

80.9×30.4cm

纸本墨笔

东京国立博物馆藏

《李白行吟图轴》是南宋画家梁楷“减笔”人物画的典范之作,以极致简练的笔墨捕捉诗仙神韵。全画摒弃背景,仅以寥寥数笔挥洒而出:浓墨勾勒迎风飘举的衣袍轮廓,淡墨横扫出衣衫质感,笔势迅疾奔放如草书。诗人身躯微仰,昂首向天,五官仅以细笔略点,却将李白傲岸不羁、沉醉诗思的旷逸气度展现得淋漓尽致。此作突破院体画精工细描传统,以高度概括的笔法开创写意人物新境,堪称“笔简形具,得之自然”的禅画美学典范,深刻影响了后世水墨人物画发展。

宋元的文化之光,并未因海路的艰险而湮灭。它如同一场无声的细雨,浸润了日本社会的方方面面,从庭园建筑到茶道仪轨,为其审美奠定了永恒的“底色”。至此,我们方才明白,佛画的东传,并非孤立的艺术事件,而是一场深刻文化运动的华彩篇章。

第二单元——跨海求法

沧海万顷,碧波之下暗藏着多少求法的决心与宏愿。一代代日本禅僧,怀揣着对佛法的至诚,毅然西渡,踏上了“请益”与“寻道”的艰辛旅程。他们带回的,不仅是深奥的禅宗法脉,更有与之相生相伴的顶相、佛画,这些圣物成为了法脉传承最直观、最珍贵的信物。

01

道宣律师像·元照律师像

宋代 佚名

171×81.7cm

绢本设色

泉涌寺藏

道宣,原籍吴兴长城(今浙江长兴)人,是南山律宗创始人。元照,浙江余杭人,是道宣思想的重要继承者与注疏者,二人共同构建了中国律宗的理论体系。道宣的律学通过鉴真东渡直接传入日本,成为日本律宗的基础,元照的著作与思想在镰仓时代被日本僧侣吸收,推动了日本律宗的复兴与戒律实践的深化。

这两幅作品明显是按照寺庙的特定模式进行创作的,是典型的禅师肖像,两位禅师正襟危坐在椅子上,其中一位手持类似法杖的法器。这两位禅师一位生于6—7世纪,另一位生于11—12世纪。这两幅作品与吴镇的典型风格类似,虽然画工稍显粗糙、不够细致,人物也缺乏立体感,但仍不失为佳作。

02

大慧宗杲自赞像

宋代 佚名

78.8×38.5cm

绢本设色

东京国立博物馆藏

大慧宗杲禅师顶相画,自赞:“似马不马,似驴不驴;诸高著眼,普贤文殊。祖元写真乞赞。”

大慧宗杲(1089- 1163),俗姓奚,字昙晦,号妙喜,又号云门,谥号普觉禅师,宣州宁国(今属安徽)人。为南宋著名禅宗大师,临济杨岐派第五代传人,提倡看话禅,其“看话禅”思想对日本禅宗影响极大,日本临济宗尊崇其禅风。

03

无准师范像

宋代 佚名

123.8×55.2cm

绢本设色

东福寺藏

《无准师范像》是创作于南宋嘉熙二年(1238年)的禅宗顶相画代表作,现存于日本京都东福寺。该作品由无准禅师弟子圆尔辨圆赴宋求法时请求绘制,以细密工笔技法展现禅师结跏趺坐、手持拂尘的庄重形象,面部表情生动传递其智慧风范。画作题赞“惊起南山白额虫,浩浩清风生羽翼”,通过猛虎象征禅法传承的决心,成为后世禅师肖像画创作范式。学界认定其为宋元祖师像典范,具备禅宗法脉凭证与艺术精品的双重价值。

04

中峰明本像

元代 佚名

125.3×52cm

绢本设色

东京国立博物馆藏

中峰明本生于南宋景定四年,俗姓孙,钱塘新城县人。中峰明本是无准师范的徒孙(属于杨岐派分支),是无准弟子高峰原妙的弟子,被誉为“江南古佛”。其禅法深受日本僧侣推崇,弟子远溪祖雄等日本僧人来华求法,将中峰禅法带回日本。

在这件作品中,中峰和尚以最庄重的姿态呈现,法被部分则以绚丽色彩精心装饰。

05

中峰明本禅师松下禅定像

元代 颜辉(传)

123.5×51.4cm

绢本设色

相国寺藏

这幅中峰明本的画像并无画家的款识印章。画中中峰禅师以结跏趺坐(双盘腿)的禅定姿势端坐在岩石上,双手置于膝上,结“禅定印”。明本的袈裟在胸前敞开,如同他的其他画像一样。他的鞋子放在前方一块较小的岩石上,地面凹凸不平。画面右侧,一棵参天大松和两根竹子竿,如同华盖般倾覆在大师之上。

每一次归航,都是一次文明的火种传递。这些求法僧侣,是文化的驮夫,是思想的桥梁。他们请回的佛画,超越了艺术本身,成为禅林血脉相连的象征,被世代尊崇与守护。波澜壮阔的交流史,正是由这一个个具体的、无畏的身影书写而成。

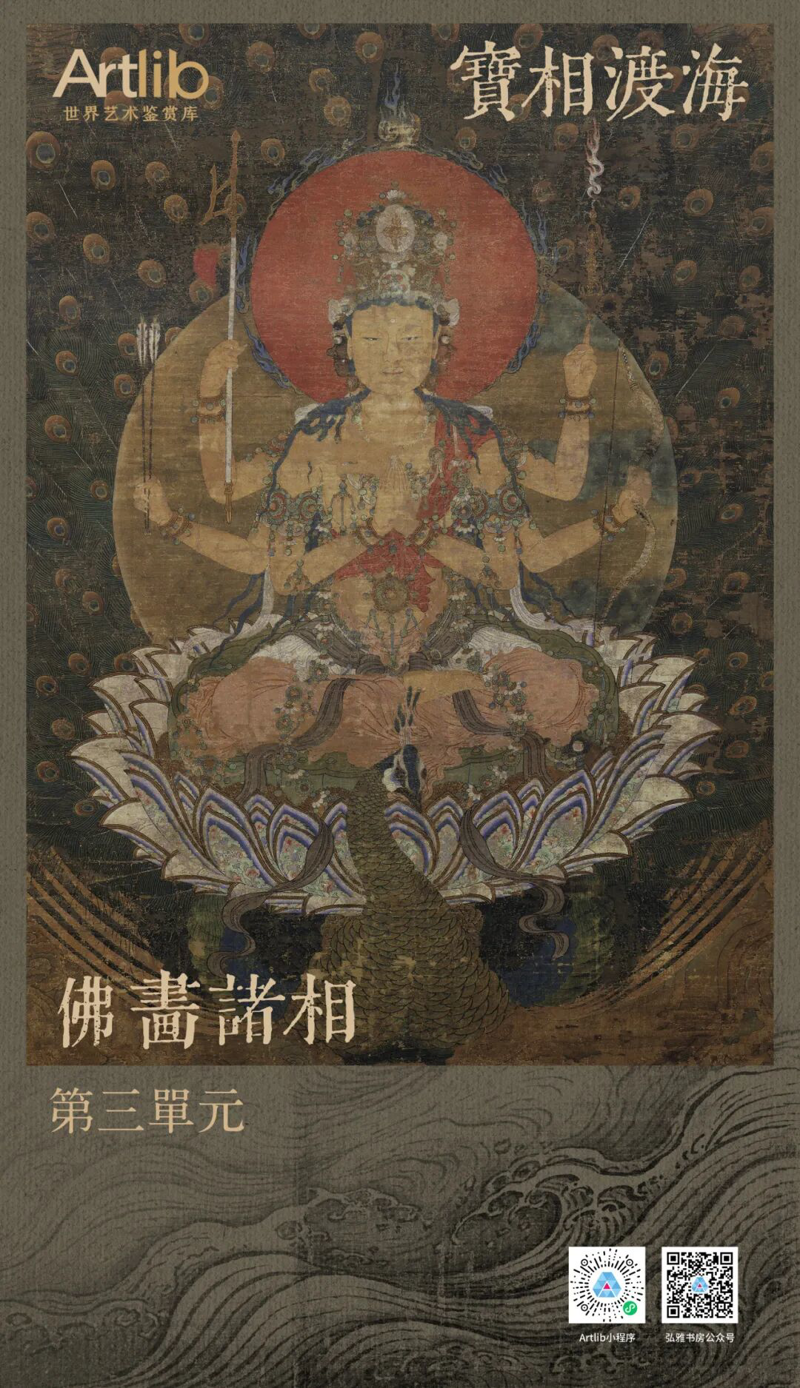

第三单元——佛画诸相

宋元佛画,绝非单一的面貌。它既有宫廷画院般的精工富丽,展现着佛国世界的极致庄严;亦有民间画坊的朴拙生动,流露着市井信仰的虔诚温度。本单元将徐徐展开一幅多彩的画卷,窥见宋元佛画如何在不同笔端,诠释着对神圣世界的共同想象与无限敬畏。

01

阿弥陀三尊像(大势至菩萨、如来尊、大悲观音)

宋代 普悦

127.5×48.4cm(左)

125.8×48.5cm(中)

127.5×48.5cm(右)

绢本设色

清净华院藏

京都清浄华院蔵的三幅阿弥陀三尊像, 堪称南宋佛画中的精品。阿弥陀三尊,又称“西方三圣”,居中的是阿弥陀佛,其右侍是观音菩萨,左胁侍是大势至菩萨。 由于每幅作品的上端都题有 “ 四明普悦笔” 的落款,据此可知为四明(今浙江宁波)普悦所画。但在中国古代书画文献中未见“普悦”其名。据《海外藏中国历代名画》,普悦乃南宋时波民间佛书家,“普悦”似出家人法号,或为宁波某寺之僧人。

02

孔雀明王图

宋代 佚名

167.1×102.6cm

绢本设色

京都仁和寺藏

本作品描绘了明王(维迪亚拉贾)的奇特形象,他骑着孔雀,伴着云彩从天而降。此像三面六臂,与日式空寂明王(真罗维迪亚拉贾)通常一面四臂的形象截然不同。与展现慈悲气质的正脸相比,侧面则显得狰狞凶恶。纤细的身躯以略微抬高的视角,以纤细锐利的线条描绘而成。面部细腻的阴影描绘出这位明王冷静睿智的气质。他的服饰和白色莲花座装饰细致入微。孔雀展翅飞舞,尾羽舒展,其写实性超越了图像表达。

03

佛涅槃图

宋代 陆忠信

157.1×82.9 cm

绢本设色

奈良国立博物馆藏

本作品描绘了释迦在跋堤河边的娑罗双树之间圆寂的情景,是佛教传说中的一个重要场景。以法隆寺五重塔塔本塑像为首,日本早有表现涅槃场景的造像,而以涅般图为本尊像的涅槃法会,也于平安时代初期起成为惯例。涅槃图受到来自中国的影响,同时通过各个时代宗派盛行制作并独立发展开去。 本图绘制于中国南宋时代的贸易之都宁波,后被日本求得。娑罗树被描绘成两颗宝树,而释迦周围的众弟子并无悲伤表情,胡人打扮的人物围着香炉起舞,似在赞叹涅槃,这一点也实属罕见。画面右方中间有小楷落款“庆元府车桥石板巷陆信忠笔”,可知该画是在宁波被称为庆元府时期(1195-1276年)由职业画匠陆信忠所作。

04

十六罗汉图(第三尊者·迦诺迦跋厘惰阇)

宋代 金大受

172cm×77cm

绢本设色

东京国立博物馆藏

这组作品《十六罗汉图》共十件,藏于日本东京国立博物馆。金大受是南宋时代浙江宁波具有代表性的佛画师。本图各幅有落款“大宋明州车桥西、金大受笔”,绘于庆元元年(1195年)之前,当时的宁波被称为“明州”,作为现存浙江佛画中时代最早的作品而闻名。金大受所绘的罗汉笔锋收敛,形态把握准确,其赋彩也是巧用中间色,采用协调的自然表现手法,在宁波所绘制的罗汉图中也属于佳作。作为摄州多田院的镇院之宝而传来。

05

五百罗汉图(礼拜观音图)

宋代 周季常

112.8×53.4cm

绢本设色

京都大德寺藏

画中众罗汉在寺院内天井的虬柏下参拜观音菩萨像。一位侍童用叉杆支撑着画卷,中间红衣罗汉将画卷徐徐展开,并向众人作解说。大家观赏神态各异,有默数念珠者,有合掌顶礼者,都呈虔诚之色。画中观音以水墨技法勾画观音菩萨端坐在岩石上,右手托腮,神态慈祥,头背部放出白色光芒。

南宋义绍住持东钱湖惠安院时,他邀请周季常、林庭珪两位画师绘制《五百罗汉图》,共100幅,每幅有罗汉五尊,历时10年。同一时期,东渡而来的日本僧人在天童禅寺求法,其真诚之心感动了义绍,义绍以“大千世界佛日同辉”为旨,将百幅《五百罗汉图》赠予日本求法僧。

无论是神态庄重的佛陀,还是姿态各异的罗汉,其笔锋墨彩之间,流淌的是一个时代的集体信仰与精神寄托。我们看到的不仅是诸佛菩萨的宝相,更是一个时代的心灵面貌。它们以其无与伦比的多样性,共同构筑了一个令人神往的、完整的精神宇宙。

第四单元——牧溪与禅画

在诸多东传画僧中,有一个名字光耀千古——牧溪。他的画作,在中国几近湮没无闻,却在日本被奉为“禅画大宗”,获得了至高无上的地位。其笔下的《观音猿鹤图》,墨色淋漓,意境空寂,完美契合了“轻形似、重精神”的禅宗美学,彻底颠覆了日本传统的审美体系。

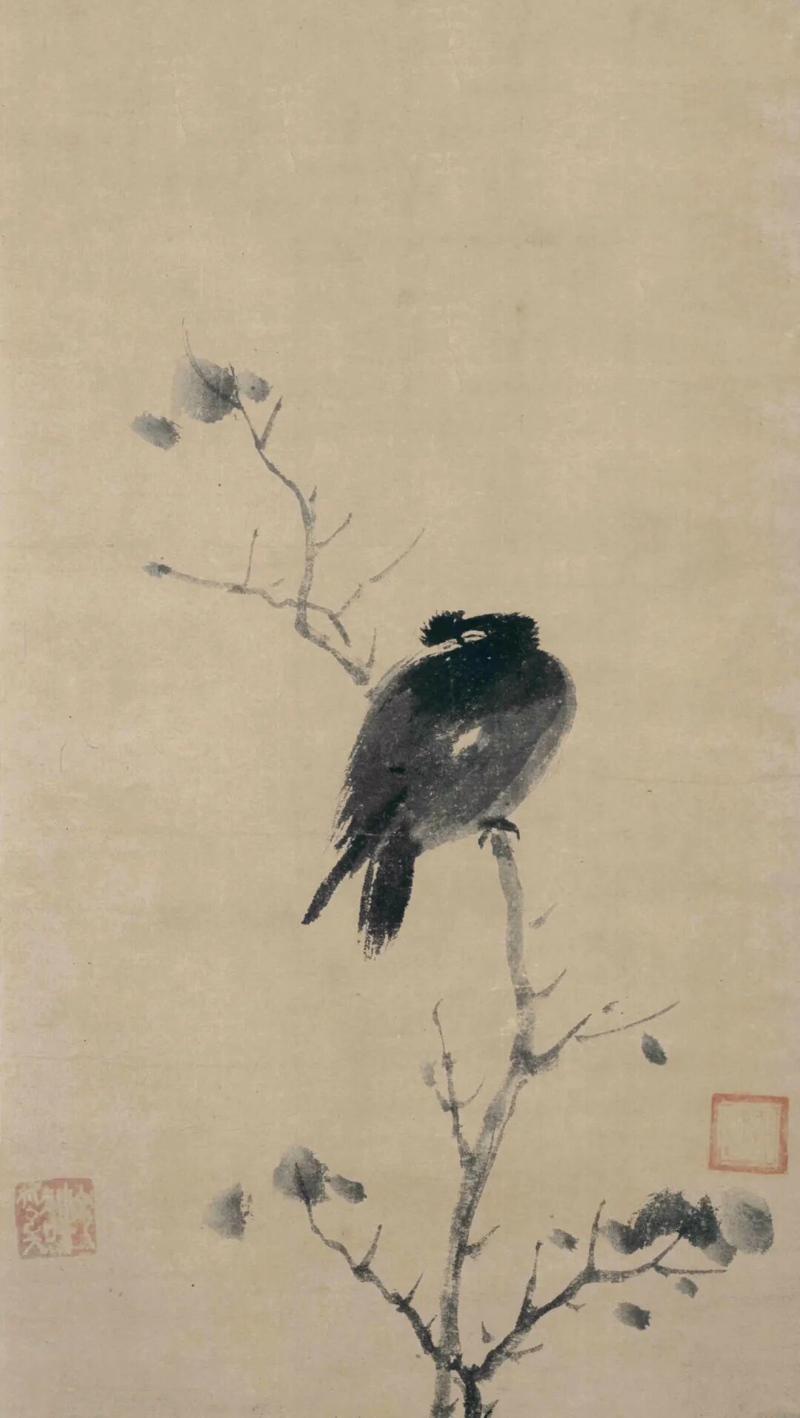

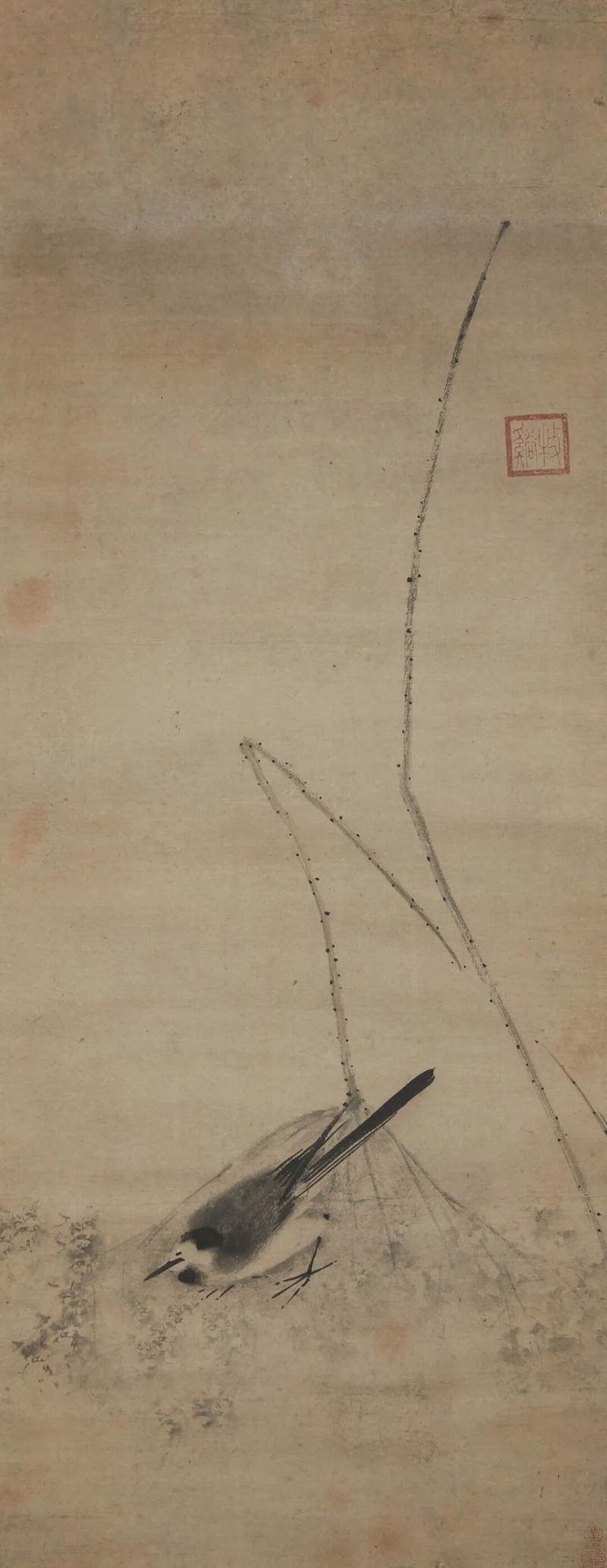

01

叭叭鸟图

宋代 牧溪

52.6×30cm

纸本墨笔

MOA美术馆藏

八哥鸟,也称“叭叭鸟”。民间流传,宋代台州正荨寺有僧人养了一只八哥,八哥因为善于学舌,跟随僧人诵念佛经,常念“阿弥陀佛”,八哥死后口中生出紫色莲花。于是八哥也成为禅画中常见的题材。中国的花鸟绘画长期以来形成了一个拟人化的传统,牧溪画中的八哥其实是禅僧的象征。

牧溪,俗姓李,佛名法常,号牧溪,四川人,活动时间为宋末元初。牧溪的画被归为禅画的范畴,禅画不同于文人画,不拘泥于笔墨或气韵。

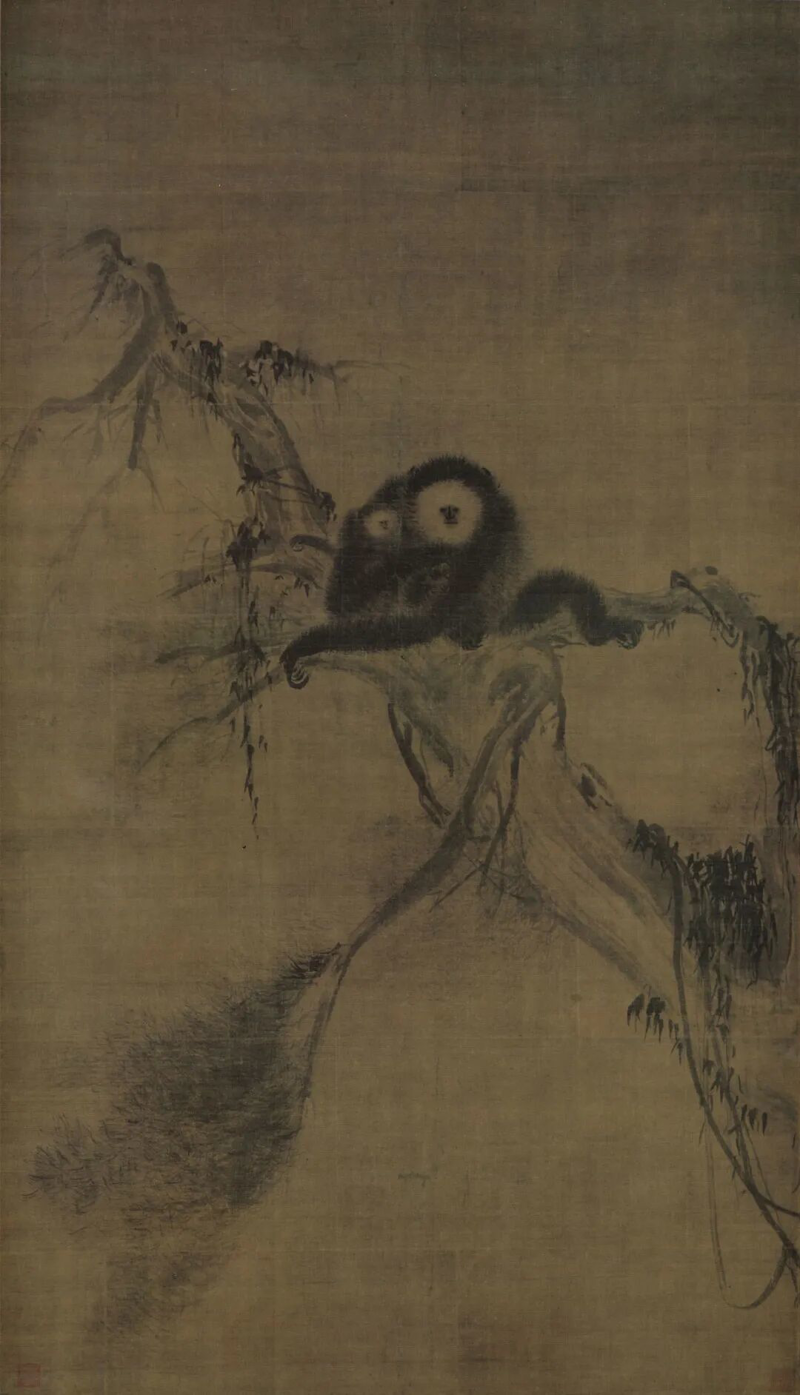

02

观音猿鹤图

宋代 牧溪

171.9×98.4cm

绢本墨笔

京都大德寺藏

左幅《鹤图》中,一只雄健的丹顶鹤信步于竹林中,仰天长唳,地面上描绘了几片落叶和枯草,背景为烟雾弥漫的茫漠空间,似乎是描绘了月夜时的情景,又好像描绘的是黎明时的景色。

中轴《观音图》中,白衣观音跏趺座于深山之中,面相丰腆,神态静穆,头饰描绘工致,衣纹却用粗笔淡墨。

右幅《猿图》描绘的是在倾斜的松枝上攀悬的母子猿,松枝没有主干,更没有根部,缠满了下垂的藤蔓,倾斜的树枝让人感到不安定,似乎在猿猴身下就是万仞之壑。

从内容上看:《观音图》是严谨的佛画,《猿图》有劝世之衷,揭示生灵本性之爱,但有暗含“万事皆空”的潜台词;《鹤图》则有喻世之意,暗示人间的险恶和遁入佛门的超拔。

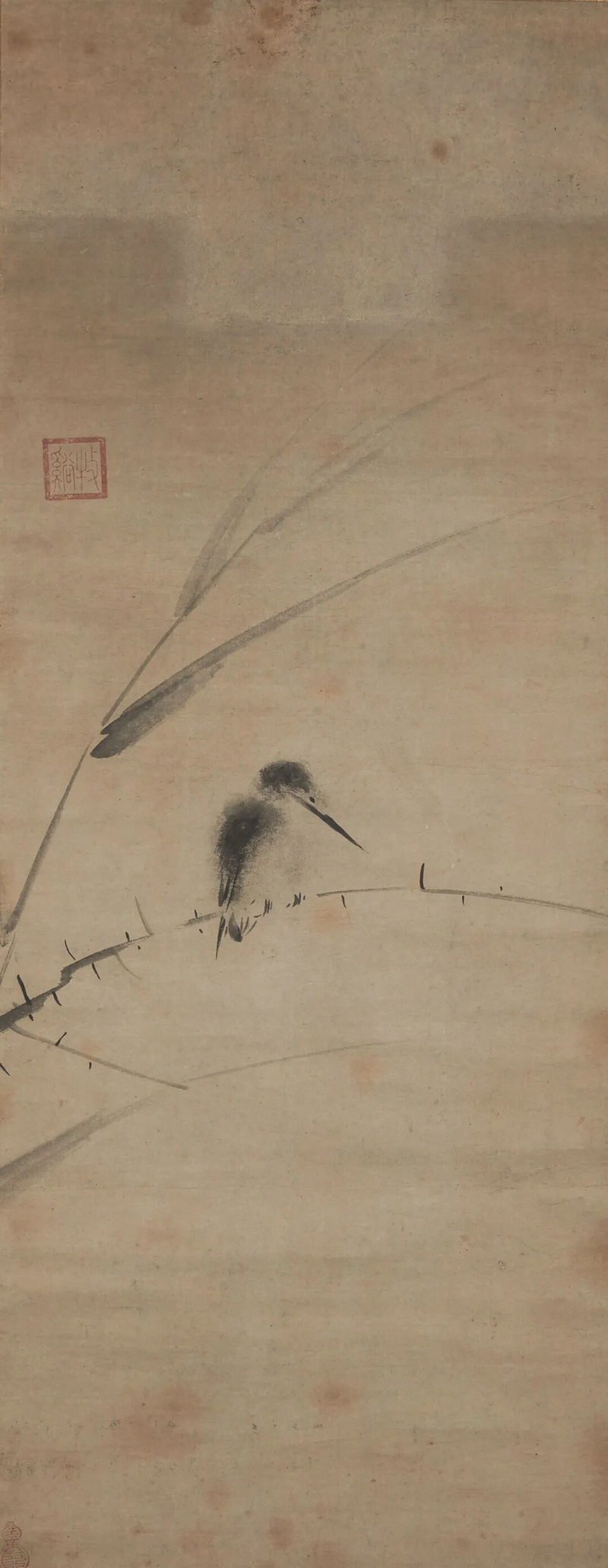

03

翡翠鹡鸰图对轴

宋代 牧溪

79.6×31cm

纸本墨笔

MOA美术馆藏

这组对轴是牧溪墨戏精粹,尽显禅画“简淡空寂”之美。左幅为翠鸟,右幅画一只鹡鸰,两只鸟一高一低、一动一静,尽显禅理玄妙。通体墨色浓淡相参,羽翼蓬松质感毕现,似柔毫轻扫而形神俱足。背景全然留白,无丝毫尘世缀饰,独留生灵与虚空默然对话,暗合禅宗“万物一体”之哲思。其用笔虽极简,然生机流溢,超越了工细形似的匠气,直抵物象本真。

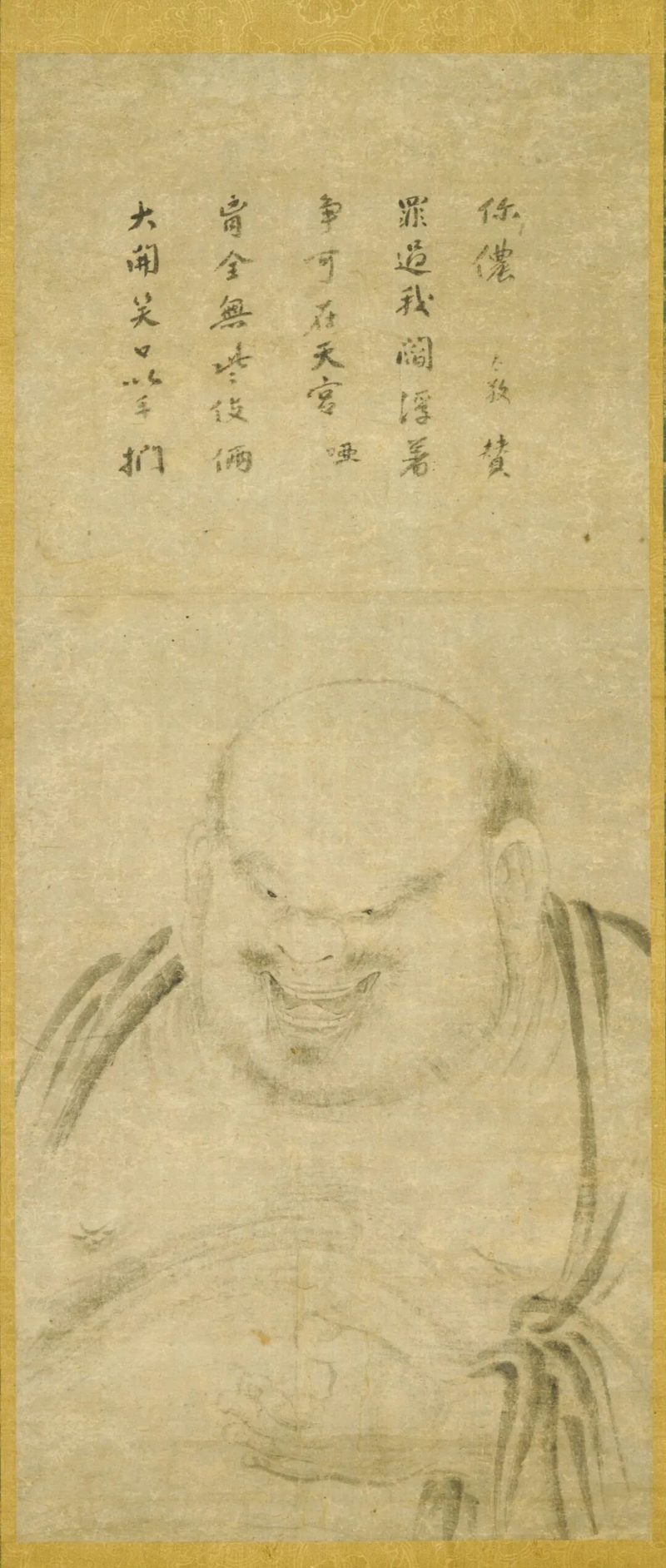

04

布袋图

宋代 牧溪

77.2×30.9cm

纸本墨笔

东京国立博物馆藏

布袋和尚为五代后梁时僧人,明州(今宁波)奉化人,世传为弥勒菩萨之应化身,常以杖荷一不带,见物则乞,故人称“布袋和尚”。南宋以后流行其画像和雕刻,传入日本后,成为日本民间常祭祀地七福神之一。

牧溪笔下的布袋和尚粗放潦草,用破墨显得自在;其次是神态,那种随性邋遢的样子正好体现禅宗“破相”的精神;再就是笔墨技法,减笔到极致却传神,留白让人想象;最后是整体气质,不神圣化,反而画成凡人,但充满生命力和机锋。

05

半身布袋图

宋代 牧溪(传)

97.3×41.3cm

绢本墨笔

九州国立博物馆藏

此布袋形象为半身特写,肥头胖耳,笑作一团,形象刻画颇富人情味。作品风格与京都国立博物馆所藏《布袋图》相近,画面简洁,形象生动。但此作更显画家匠心,布袋衣纹笔墨粗犷率直,而人物五官与手指等关键部位,则极尽笔墨精细之能事。尤为可贵的是,这两种审美趣向截然不同的笔墨,和谐共处于同一画作中的同一形象。

牧溪的一盏清墨,点燃了日本水墨艺术的熊熊烈火。他所代表的禅画精神,不仅是艺术的变革,更是一场心灵的观照。其影响深远,直至数百年后的雪舟、长谷川等伯等巨匠,皆从其画中汲取养分。牧溪,这位被故土遗忘的天才,终于在异邦成就了不朽的艺术传奇。

结 语

宝相渡海,梵音东传。一场跨越沧溟的文明对话,藉由笔墨丹青,在八百年时光中悠然回响。这些源自宋元的笔意与神韵,早已融入日本的文化血脉,成为了一种活的、仍在呼吸的传统。

浪潮往复,帆影已逝,但精神的火种从未熄灭。当凝视这些慈悲的线条与静谧的色彩,我们仿佛仍能听见——那穿越时空的钟声,正同时在两岸鸣响。