舞!舞!舞!——西方绘画中的舞蹈艺术展(二)

来源:发布时间:2025-09-12 作者:点击: 次

点击上方“弘雅书房”→点击右上角“...”→设为★

设置星标后,再也不会错过每一期的精彩文章啦!

社交与礼仪

进入文艺复兴之后,特别是在巴洛克与18世纪的欧洲,舞蹈逐渐从宗教仪式转向社会生活。它是宫廷中的礼仪,是贵族展示权力与身份的方式;同时,它也是乡村集市与婚礼中的集体欢乐,寄托着人们对生活的热情与希望。艺术家们在绘画中捕捉舞会的奢华场景,也描绘民间舞蹈的质朴与热烈。

晚宴和化装舞会 温格 1580-1630年 阿姆斯特丹美术馆

温格将整个画面设定在一个昏暗夜晚的宴会厅中,画面中央布满宴席、食物与酒水,灯火映照其上,勾勒出热闹而神秘的氛围。左侧可见一群戴着面具的戏仿者,右侧则是一位弹奏鲁特琴的男子、一位持歌谱的女子和一位坐在大键琴后面的女子,营造出声乐与器乐并存的表演场景。宴会桌前有宾客在进行棋类游戏、互动与舞蹈;门口处一位老媒人与一年轻女子牵手,旁边还有情侣偕伴而行,画面生动而富仪式感。

《晚宴和化装舞会》通过精细的人物刻画与丰富的场景布局,将一场化装宴会描绘得既具热闹氛围,又富潜在象征。

农民的婚礼舞蹈 小彼得·勃鲁盖尔 1610年 卢浮宫博物馆

这幅作品的画面中心是一群农民舞者,他们身穿节庆盛装,活力十足地跳着舞。乐手在旁演奏风笛等传统乐器,为现场营造出强烈的节奏感和生动氛围。这种现场的热闹与动感,体现了勃鲁盖尔对民俗生活细致入微的观察与再现。

身着冠冕的“新娘”端坐于宴席方向,体现了婚礼主角身份。宴席桌边的宾客正热情喂食与互动,彰显节日的欢乐气氛。人物穿戴反映了当时的乡村风俗:女性简朴的裙装、帽纱,男性则搭配帽饰,展现现实感。

这幅《农民的婚礼舞蹈》不仅是一幅生动记录农村婚礼庆典的画面,更是一种社会风俗、人性欲望与道德观念的艺术交织。通过写实细节、节日秩序与隐藏的社会批判,勃鲁盖尔让粗野的舞蹈背后蕴含文明与野性的对照,这种复杂性恰是其作品历久弥新的魅力所在。

农民的舞蹈 林格尔巴赫 1651年 大都会艺术博物馆

林格尔巴赫是荷兰黄金时代,意大利日常生活小品画派的一员。他将巴洛克的动态感与写实细节相结合,擅长描绘农村节庆、市场场景等世俗生活题材。

画面展示了一群农民在乡村庭院中跳舞的热闹场景。舞蹈者动作生动,旋转、起跳、互动,乐队位于场景一侧,提供音乐伴奏,场面节奏明快。虽无法放大细节,仍可感受到浓厚的节庆气息。作品结构活泼,舞者与背景、乐手之间形成动态互动。动作与人物姿态引导观者视线在画面中流动,营造出强烈的参与感。通过颜色与明暗对比,林格尔巴赫巧妙地营造出一种既真实又富情绪的乡村欢庆气氛。

林格尔巴赫的《农民的舞蹈》是一幅充满动感与生活质感的巴洛克风格农村题材画作。它不仅展示了 17 世纪荷兰-意大利文化交融下的绘画特色,也为我们展现出节庆场景中的人性温情与肢体律动。

小步舞 提埃波罗 约1755年

这幅画作创作于约1754–1755年,正值青年提埃波罗开始发展独立风格之时,也是其创作乡村舞蹈与小品画最为活跃的阶段。画面展现一场田园中的小步舞聚会,参加者穿着时尚,又带有喜剧伪装的元素,比如面具,暗示着这是盛大的嘉年华活动或是剧团表演后的场景。

中心舞者姿态优雅,一脚抬起、手臂自然伸展,极富动感与节奏感。两旁的角色带有面具和喜剧元素,增强画面的趣味性与表演氛围。

小步舞不仅是一种优雅的宫廷舞蹈,也象征着社交礼仪、身份地位与文化仪式。

小步舞 提埃波罗 加泰罗尼亚国家艺术博物馆

煎饼磨坊的舞会 雷诺阿 1876年 奥赛博物馆

画面捕捉了19世纪末巴黎蒙马特地区煎饼磨坊周日午后舞会的热闹场景,与普通巴黎人共享社交、饮食与舞蹈的时刻。雷诺阿以松散的笔触和鲜亮色彩塑造人物与环境,展现一个“在瞬间凝固”的场景,观者仿佛置于其中,感受到现场的活力与欢乐。

树影、舞步与光线的交错让画面更显真实而充满生活气息。斑驳的光影几乎让树木也像参与舞蹈的角色。雷诺阿不追求宏大历史或宗教主题,而是选择展现普通人群的欢愉时刻,强调人与人之间的交流与欢笑,将日常生活升华为“艺术的节日”。

《煎饼磨坊的舞会》是雷诺阿乃至印象派的重要代表作之一。它不仅以轻盈的笔触与明快的色彩记录了巴黎市民的休闲生活,更以大胆的构图与非传统形式展现出艺术对生活本身的礼赞。你仿佛能感受到画面中人的呼吸,听见树影下人群的交谈与笑声,那一瞬间的凝固,才是真正让这幅画成为不朽经典的魅力所在。

煎饼磨坊也被称为红磨坊。从中世纪开始,巴黎的蒙马特高地就有很多风车磨坊,这些磨坊是人们用来磨玉米、榨葡萄汁的。画中提到的煎饼磨坊就是其中之一,它建于17世纪早期,现在依旧存在。到了19世纪中期,这里逐渐变成了一个户外咖啡厅。

红磨坊以“平民也能享受的豪华娱乐”为卖点,结合舞蹈、音乐、饮酒与社交,迅速成了巴黎夜生活的象征。

红磨坊最著名的舞蹈就是康康舞。这种舞原本是工人阶级舞蹈,舞步夸张:高抬腿、旋转、甚至下劈。在红磨坊,康康舞被包装成舞台表演,舞女们穿着层叠花边裙、黑色长袜,跳舞时掀起裙摆,露出裤袜,既挑逗又喜剧。这舞蹈一度被视为“放荡”,但它的自由与激情正好符合巴黎的先锋精神。据说某些夜晚,舞台上热烈的康康舞能让观众情绪高涨到把桌椅都掀翻,场面像嘉年华一样混乱。

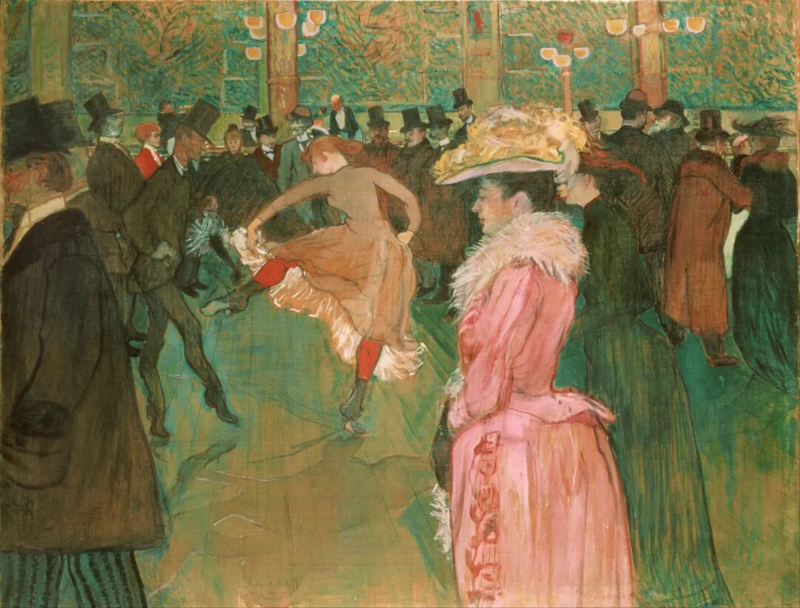

劳特累克和埃芬内普尔所画的这两幅在红磨坊的舞会作品,画中的女性所跳的便是热烈的康康舞。

在红磨坊:舞蹈 劳特累克 1890年 费城美术馆

在红磨坊 埃芬内普尔 1897年

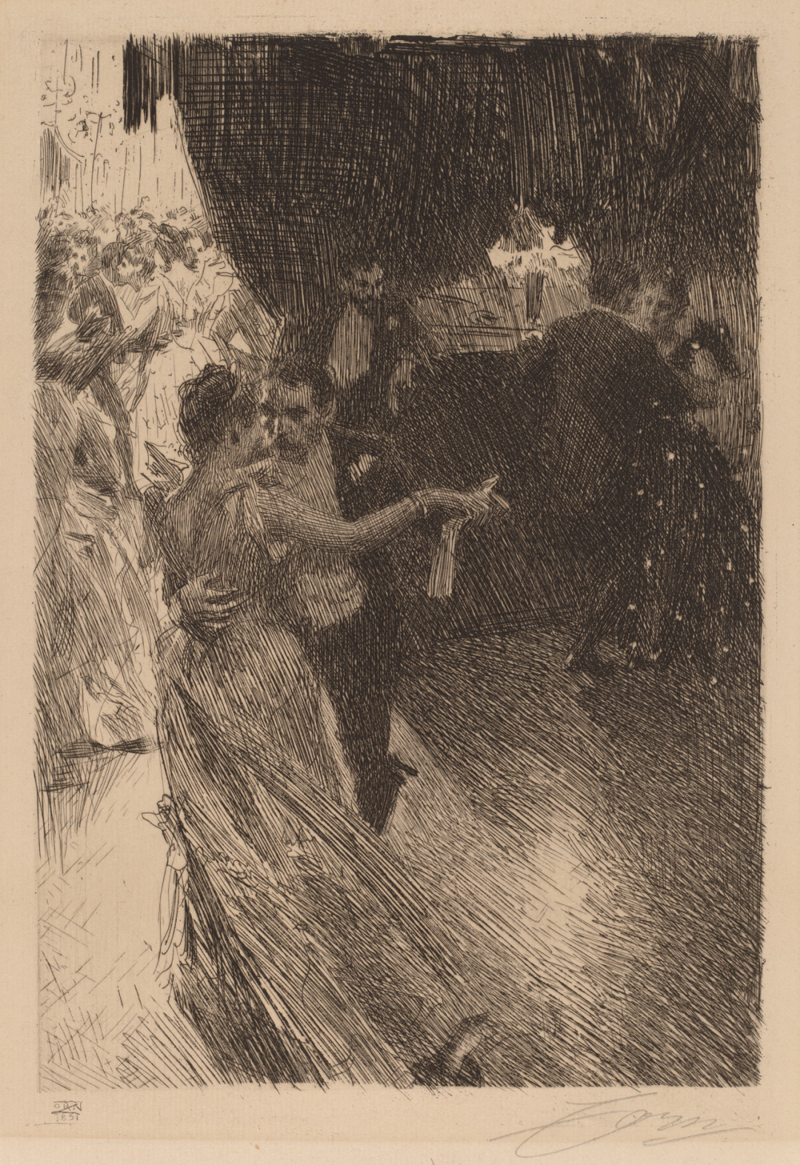

华尔兹 佐恩 1891年 版画

画面中用一侧明亮、一侧昏暗的手法,强烈分割出三部分:明亮舞厅、半昏暗前景、完全暗部中舞者。这种“明暗分境”令舞步被强调,营造出既热闹又私密的气氛。

画家曾自述:“为了安静地跳舞,必须走进前厅;我想描绘那样一个私密场景。”

佐恩巧妙用地板上灯光的反光点出“圆心”,前景那对伴舞者、那位观者与背景中隐藏的舞姿,构成一种“环形律动”,形成视觉张力与动态的戏剧效果。

华尔兹作为19世纪末盛行的礼仪舞蹈,同时象征社交距离与亲密跳跃。佐恩选择聚焦于一个“抽离的私人时刻”,透过光暗、姿势与人物微妙的情绪差异,显露社会节目的表面与人性隐秘之间的碰撞。