梦沉千载——中国古代睡眠题材艺术展

来源:发布时间:2025-08-26 作者:点击: 次

前

言

睡眠,是人类最私密又最普遍的体验。古人将睡眠融入诗画,或高卧松云之下,听风入梦;或醉眠百花之间,与月同酣。一席一榻,皆是身心安歇所在。庄周化蝶,陶潜北窗,超然物外的哲思与闲情,都在闭目颔首的瞬间,悄然生发。

第一单元 翰墨清鼾

文人的闲适之眠

江湖之远,在庭园、在草堂、在山野、在林间,古代文人对闲适与隐逸的向往,也寄寓在这床榻与顽石之上悄然生发的睡意中。文人们的睡眠,更像是一场精心策划的“出走”,并非疲惫的补偿,而是忘诸烦恼后,侣书卷而友山水,文人精神与天地万物的深沉对话。

01

槐荫消夏图页

宋代 佚名

25.9x25.2cm

绢本设色

故宫博物院藏

本图描绘了一位文人闲适的消夏避暑生活:在盛夏的绿槐浓荫下,一男子袒胸、翘足,仰卧在凉榻上,闭目养神,怡然自得。床头立着一面屏风,上面绘有雪景寒林图,给人一种清凉扑面的感觉。画家捕捉了文人最闲适松弛的瞬间:其睡姿洒脱不羁,全然忘我,体现了“心静自然凉”的哲学境界,不仅是在消夏,更是在精神上远离尘嚣,回归自然本真。

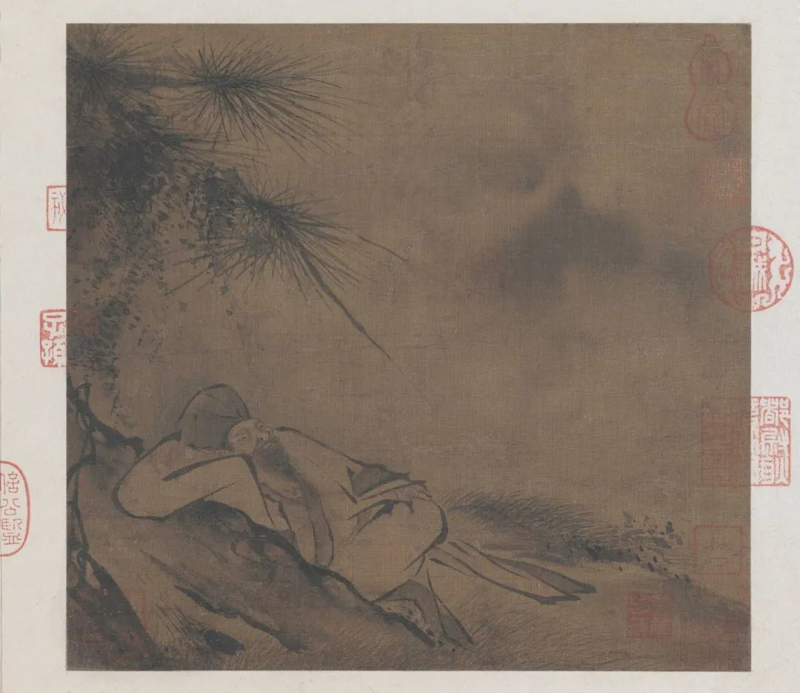

02

松荫闲憩图页

宋代 梁楷(传)

22x54cm

绢本设色

故宫博物院藏

此页充满禅意与逸趣。一老者倚靠古松,粗服敝履,酣然入梦。典型的“减笔”画风,线条简练纵逸,却精准勾勒出人物慵懒的神态。松树象征风骨与长寿,与之相伴而眠,寓意精神与自然同化。这并非精致的贵族小憩,而是野逸高士或禅僧的随性休憩,展现了脱离礼法束缚、追求身心绝对自由的旷达境界,是宋人尚意精神的体现。

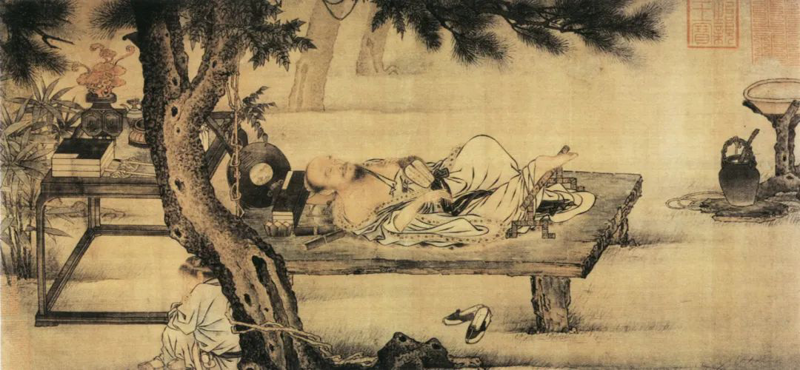

03

梦蝶图卷

元代 刘贯道

30x65cm

绢本设色

私人收藏

《梦蝶图》取材于“庄周梦蝶”的典故,将此场景置于炎夏树荫。童子抵树根而眠,庄周坦胸仰卧石榻,鼾声醉人,其上一对蝴蝶翩然而乐,点明画题。此卷直接诠释庄子“物我两忘”的哲学命题。睡眠在此成为连通现实与梦境的桥梁。画家并非单纯描绘休息,而是探讨存在的本质:是庄周梦蝶,还是蝶梦庄周?这种深沉的哲思,将文人睡眠的主题提升至形而上的高度,成为精神逍遥的终极象征。

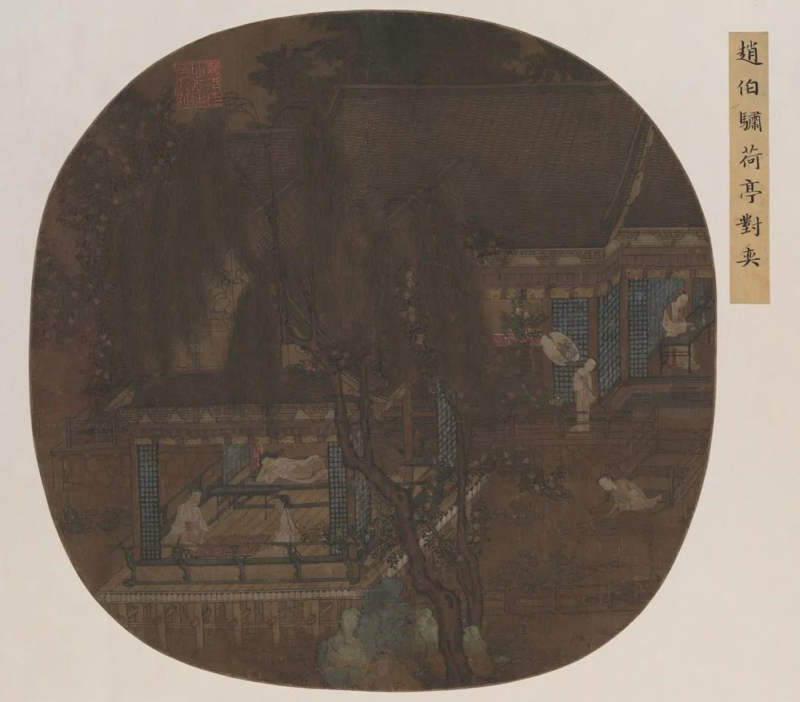

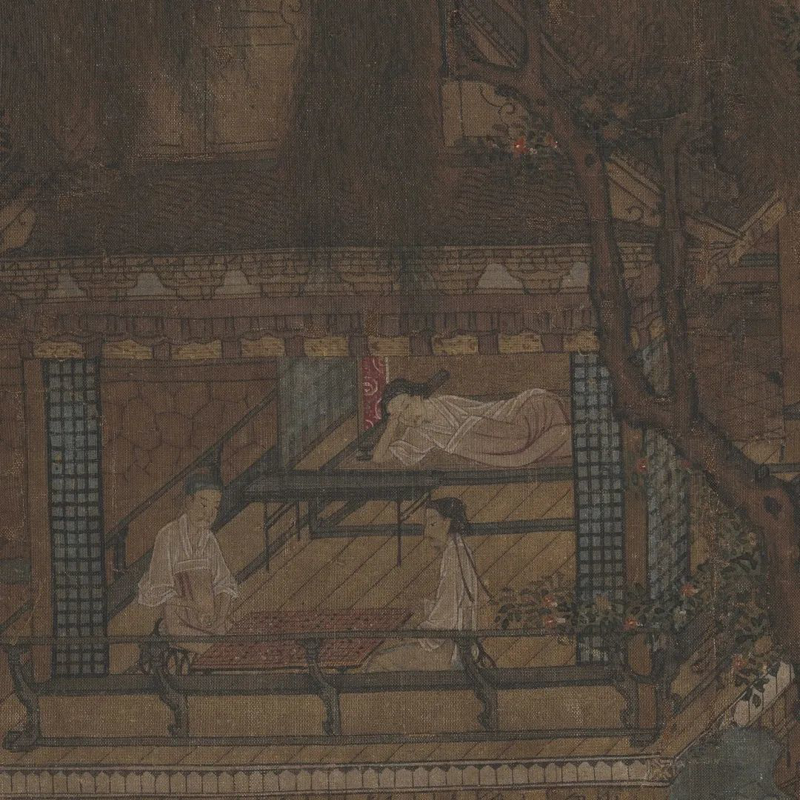

04

荷亭对奕图团扇

元代 赵伯骕(传)

24x24.5cm

绢本设色

故宫博物院藏

此图描绘文人雅集场景。水阁中二人对弈,一人于屏风后的榻上独自酣睡。睡眠并非画面主体,却是点睛之笔。它生动记录了文人生活的完整节奏:从雅聚的热闹到独处的静谧。屏风隔开了喧嚣,守护着一方私密的休憩天地。这“忙中偷闲”的一刻,体现了文人生活中张弛有度的节奏感与高级的生活情趣,真实而富有生趣。

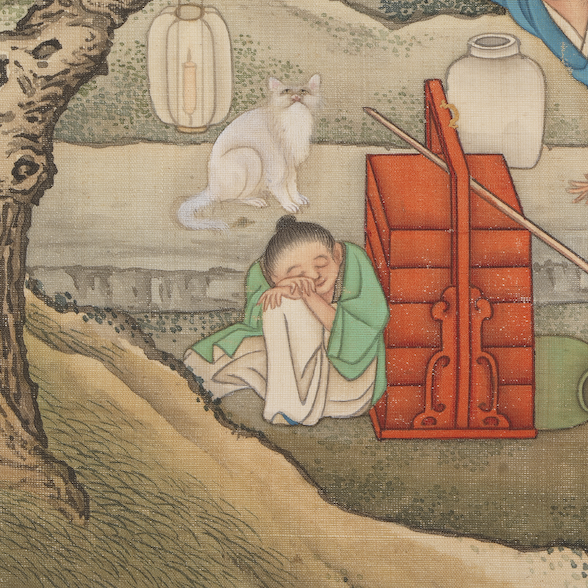

05

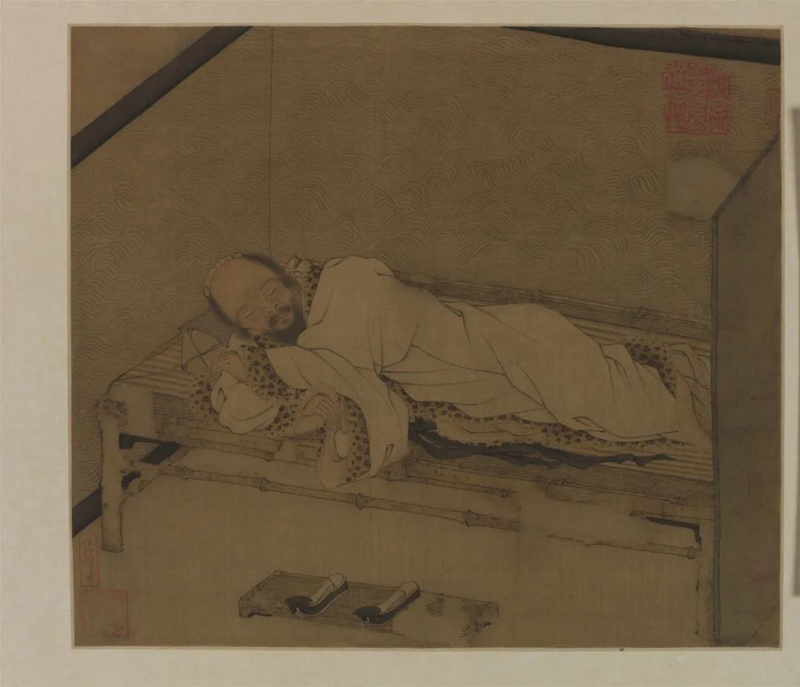

竹榻憩睡图页

元代 佚名

26×29.2cm

绢本设色

大都会艺术博物院藏

此图聚焦于睡眠本身的状态。高士于侧卧在竹榻上,身下枕着兽皮。竹榻旁屏风将三面围起来,屏风上画着海浪图案,高士虽闭目沉睡,但仿佛身处波涛山林的天地自然之中。

06

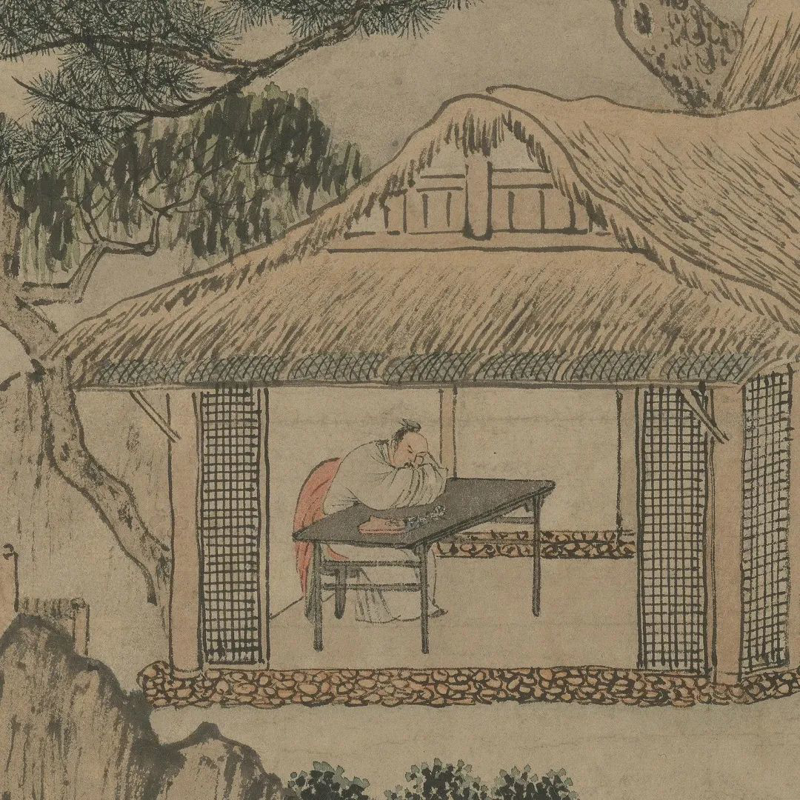

春泉小隐图卷

明代 周臣

26.3×85.8cm

纸本设色

故宫博物院藏

此图为别号图,是周臣为一位裴姓,号春泉的文人所作。画面起首以裴君的草堂为中心展开,草堂轩敞明亮,陈设简洁,堂外古松盘曲。主人正伏案假寐,堂外一童子持帚清扫,体现出闲雅出尘之趣。中国画中往往绘文人隐士昼眠以示对外界的漠不关心,暗示他们与作官者有不同的享受,宣扬自我解脱、自我慰籍的处世哲学。画家巧妙地突出近景的板桥流水,以示“春泉”之意,又以假寐表示“小隐”,点明主题。

07

梦仙草堂图卷

明代 唐寅

28.3x103cm

纸本设色

弗利尔美术馆藏

此卷是唐寅“白日梦”的自我写照。一高士于深山草堂中伏案而眠,神态安详。虚处约略作连绵山头,空蒙处置一宽袍大袖的士大夫,衣饰整洁,大袖随风飘动似有飘然于仙境之感。睡眠于此超越了休息,成为一种幻想性的精神出走。结合唐寅坎坷生平,此作更像是他借画抒怀,在现实中不得志,便只能在梦中的“草堂”里寻求一方净土,寄托其超脱尘俗、追求逍遥的理想。

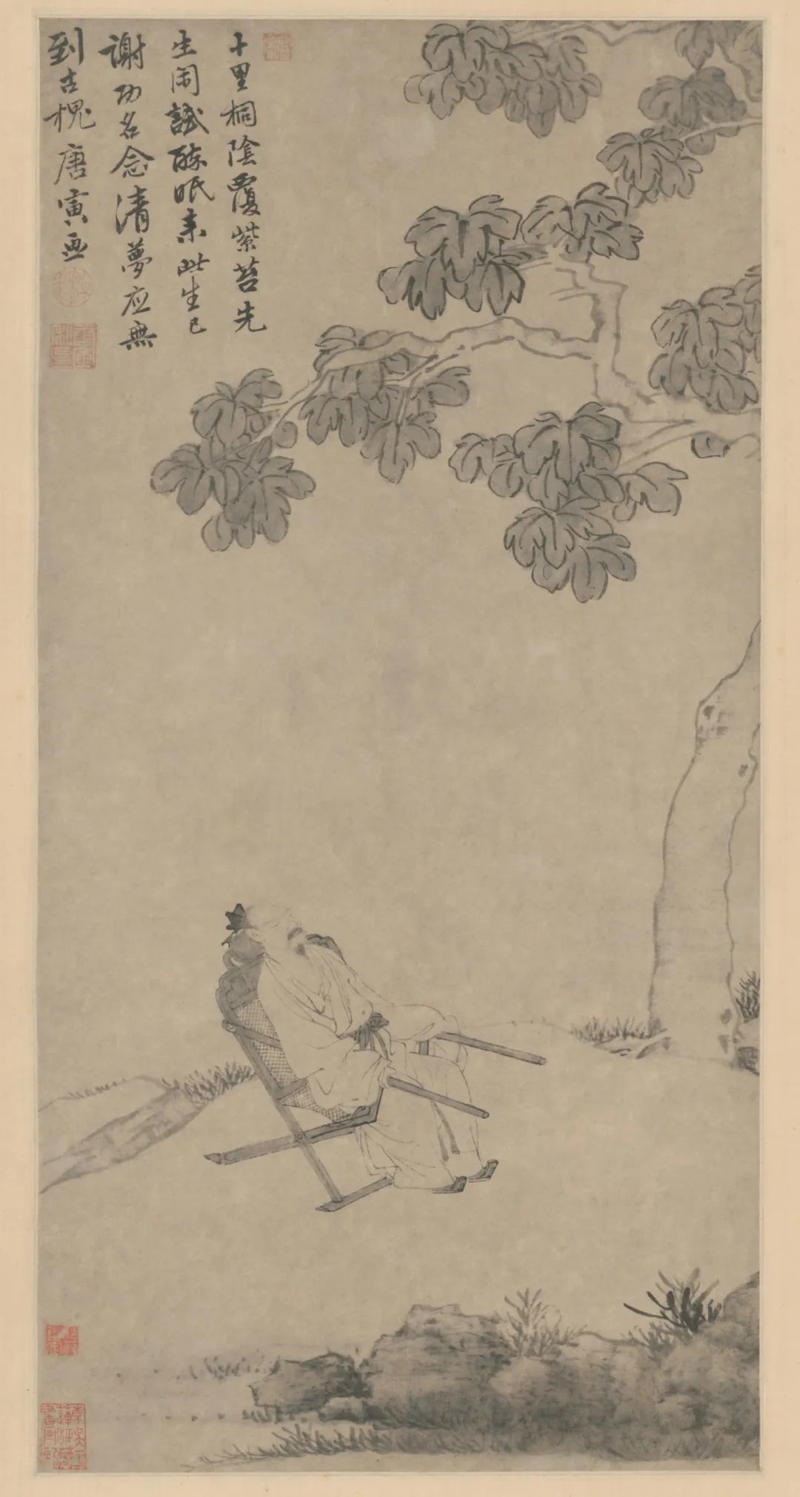

08

桐荫清梦图轴

明代 唐寅

62×30.9cm

纸本水墨

故宫博物院藏

本幅行书自题七绝诗一首:“十里桐阴覆紫苔,先生闲试醉眠来;此生已谢功名念,清梦应无到古槐。”从题诗内容可以看出,此图是他在科场案受打击回苏州后所作,是画家看破尘事,不再追求功名,从此幽居林下的写照。它描绘的并非睡眠之形,而是“清梦”之神——一种摒弃杂念、心神澄明的理想状态,是唐寅对精神净土的诗意构建。

09

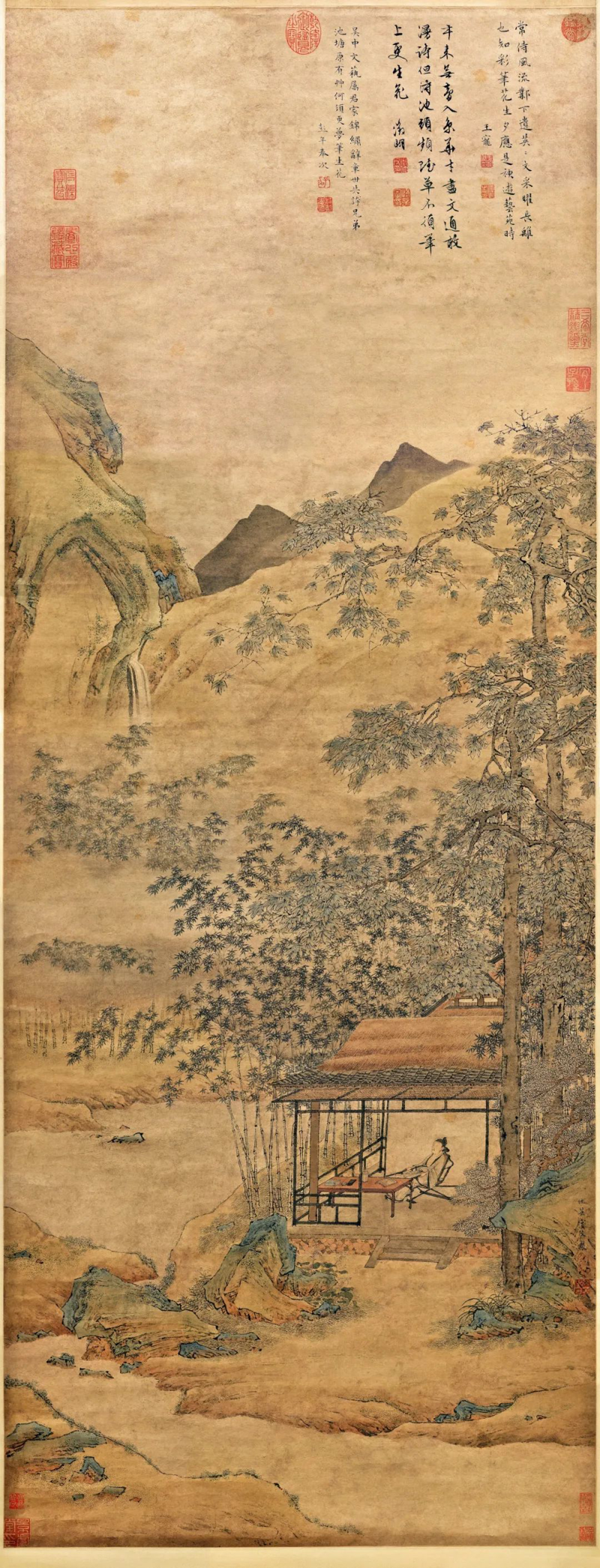

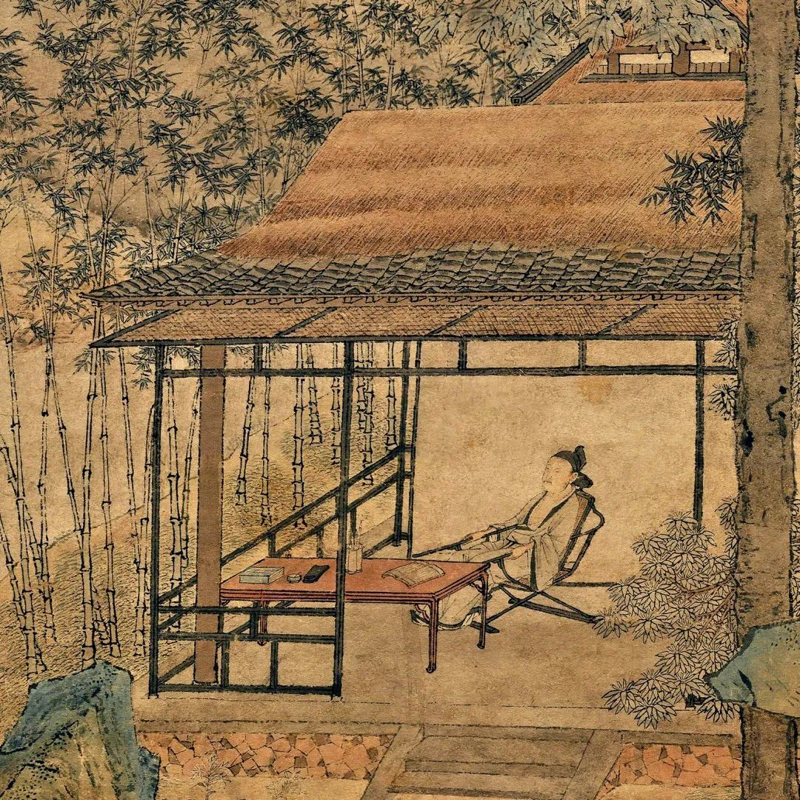

梧竹书堂图轴

明代 仇英

148.8x57.2cm

纸本设色

上海博物院藏

仇英此作展现了文人理想的书斋休憩场景。雅士于临水的精雅书堂内倚案小憩,梧竹掩映,环境清幽静谧。器物陈设一丝不苟,刻画工细,反映了明代文人对于生活美学的极致追求。闭目养神于此是融入整个书斋环境的一部分,是一种高度雅化的“闲情”。它并非困倦,而是在精心营造的审美空间中,一种有意识的、享受生活的姿态,体现了“室雅何须大,心远地自偏”的意境。

10

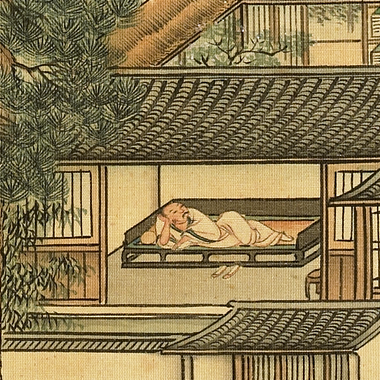

榻上小憩图页

清代 徐天序

37.9x32.8cm

绢本设色

台北故宫博物院藏

此页描绘了山居生活的片刻悠闲。一文人于临窗榻上侧卧小憩,姿态放松。窗外峰峦叠翠,溪流潺潺,室内仅有简朴家具。画面将宏大的山水与微小的个人休憩并置,形成强烈对比。睡眠于此,是文人将自身融入自然的一种方式,是“天人合一”观念的生活化实践。在壮阔的自然中安眠,凸显了人的渺小,也彰显了内心征服自然之境的宁静与强大。

他们的安眠,成为一种令人向往的生活样板。这并非单纯的休息,而是一种高级的闲适,是只有在精神获得绝对自主权时,才能享有的奢侈。画中的他们永远沉睡,提醒着每一个劳形于案牍的现代人:真正的安宁,在于心远地自偏。

第二单元 作辍小憩

小人物的率真之眠

与文人的风雅截然不同,小人物们的睡眠是生存的必需品。疲惫是唯一的催眠曲,田埂、墙角、渔舟旁,任何能倚靠的地方都是床榻。而有时,小人物的形象和睡眠,又或许带有另一层隐喻——归隐。

01

彩绘伏睡女陶俑

唐代 佚名

中国国家博物院藏

她头梳高螺髻,上着窄口长袖紧身衣,下穿及地多褶长裙。身体似跪似蹲,双手支叠搭扶右膝,面右侧枕于双手之上。她神态平和,在静谧中散发出动人的魅力。

伏睡造型陶俑,实为少见。唐代的能工巧匠,注重神韵与意境的结合,创造了美学与现实生活融会贯通的艺术精品。

02

清明上河图卷

宋代 张择端

24.8x528cm

绢本设色

故宫博物院藏

《清明上河图》描绘的是清明时节北宋都城汴京(今河南开封)东角子门内外和汴河两岸的繁华热闹景象。后段描写的是市区街道,城内商店鳞次栉比。画面中的一行人或许是走卒或者镖师,宅院内拴着一匹马,几人在院外大门口席地坐卧,一人靠坐在墙根下睡着了,另一人直接趴在地上睡了,生动而鲜活。

03

赏月空山图轴

宋代 马远(传)

71.7x93.3cm

绢本设色

台北故宫博物院藏

本幅画一文士独饮于舟上,旁边童仆或汲水、或烹食、或停舟打盹。打盹小童刻画尤为细致,只见他蹲坐在船尾,将橹抱在怀里,眼睛似闭非闭,仿佛正在和睡魔斗争。看罢似乎忘记了他作为仆役的身份,只觉孩童的天性与率真。

04

春游赋诗图卷

宋代 马远(传)

29.5×302.3cm

绢本设色

纳尔逊艺术博物院藏

本图描绘了文人雅集的场景,文人们宴饮作乐,在一旁服侍之人的辛苦可想而知,在亭子的一角,一个负责烧水的小童便抵挡不住困意,蜷坐在地上打盹。在人物繁的长卷中刻画这样的小童形象,想必画家是有意为之。

05

牧梦占丰图

元代 佚名

147.1x98.1cm

绢本设色

台北故宫博物院藏

日已斜挂,远处重岭,烟岚迷蒙,村居隐现。前景岸上有柳石环成一状似舞台之空间。一牧童正为牛系紖牛首偏倚,尾巴轻摆,温驯乖巧。另有三牛卧地休憩。一体大健硕,花白相杂;另二当为母子,双目相对,爱意无限。旁有一牧童以簑代蓆,枕膝而眠,面容祥悦,彷入好梦。身后却有同伴恶作剧而至。柳树干老槎枒,而枝嫩幼叶;远方桃林花开繁茂,点缀地通幅春意盎然。树石绘法与元意趣类明浙派风格,或为其先驱。

06

松阴小憩图轴

明代 吴伟

166.8x97.2cm

绢本设色

上海博物院藏

从画中人物的穿着和随身农具来看,三人应该是劳作归来,一人持锄头站立,与蹲下整理草鞋的人交谈,而另一人则直接伏在松树下的石块上睡着了。劳作带来的疲惫感让他沉沉睡去,即使别人说话也无法打扰他。这才是农民劳作后真实的写照。

07

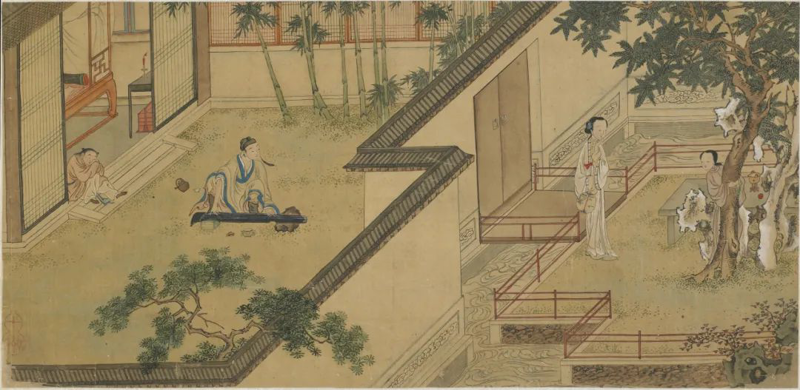

西厢记图页

宋代 佚名

25.9x25.2cm

绢本设色

故宫博物院藏

本图描绘了《西厢记》中“张生月下抚琴诉心声”场景,图中显示厢房一角的景色,张生于院内文竹旁蹲坐抚着地上的琴,一书仆抱腿低头闭眼憨睡状,坐于房门阶梯处。墙外崔莺莺右手执团扇左手手指轻贴朱唇,似乎有点吃惊之态,而红娘立在假山旁,双手环抱一颗槐树,对着吃惊的莺莺会心一笑,早已经知道张生同小姐的心事。

08

渔夫图轴

明代 佚名

25.50x25cm

绢本设色

大英博物院藏

本图描绘了水上小舟之中,一位老渔夫和一个小童,渔夫稍稍侧身,一手撑住头,一手抚在船板上,已经沉沉地睡去,留小童一人看着船。这类画看似画的是底层寻常的渔夫,但也极有可能是画家对隐逸精神的隐喻。

09

蠏舍烟波图页

清代 爱新觉罗·旻宁

16.5x40.1cm

绢本设色

台北故宫博物院藏

“蠏舍”即蟹舍,是古代捕蟹时搭建的简易窝棚,常与渔村、渔庄等景观相结合。

“蠏舍”一词最早出现于唐代张志和的《渔父》诗,宋代以后频繁出现在词与画中。画面左下角题跋:“唐张志和自称烟波钓徒。诗云。松江蠏舍主人欢。”可见在此渔父正是寄托了文人对归隐的向往之情。

10

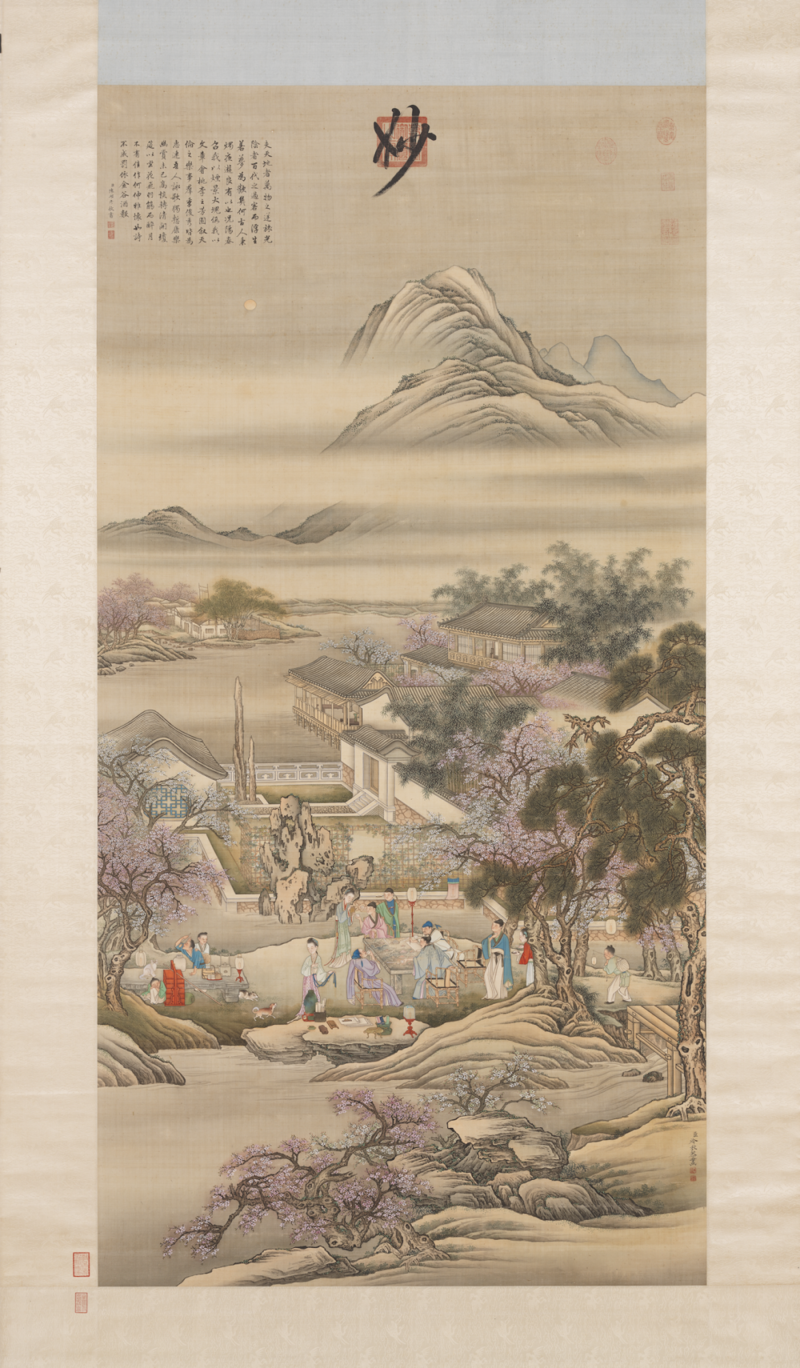

春夜宴桃李园图

清代 冷枚

188.4x95.6cm

绢本设色

台北故宫博物院藏

此画据唐代诗人李白《春夜宴从弟桃花园序》内容创作而成,描写桃李花盛开庭园中的夜间游宴活动,画上除了文士饮酒赋诗,还有仕女逗弄小狗以及偷喝酒和打盹的童仆,充满轻松欢愉的气氛,李白于《春夜宴从弟桃花园序》中感叹人生苦短,应及时行乐。此画颜色浓丽,工整严谨,是清宫绘画细腻华美风格的典型之例。清代宫廷画家冷枚以李白此意作《春夜宴桃李园图》,冷枚画成后,恭恭敬敬呈给乾隆帝,乾隆帝看了很是满意,提笔在画正中央写了个“妙”字。

这些画作沉默地记录着另一种真实,脱离了以往传统的文人叙事,我们竟在历史的缝隙里发现如此多沉睡着的小人物,但又无比鲜活。它不浪漫,却无比庄重。这些蜷缩的身影,是中国古代社会沉默的基石。

第三单元 醉玉颓山

宴饮后的纵情之眠

盛宴过后,狼藉之间,是狂欢的尾声。酒精褪去了礼法的束缚,让名士显贵们显露出最本真的状态。酒醉之后,小人物与名士的分别似乎小了许多。文人不懂种地的学问,农夫也不识属文作诗,但面对醉意袭来后的昏昏欲睡,却别无二致。

01

田畯醉归图卷

宋代 刘履中

28x104cm

绢本设色

故宫博物院藏

田畯是督民劳作的小官。《诗·小雅·甫田》:“饁彼南敌畝,田畯至喜。”郑玄笺:“田畯,司啬,今之啬夫也。”孔颖达疏:“此言田畯,乃当时主稼之人,故以司啬言之。”本幅画有三个连续场景:田畯拱手拜谢乡亲敬酒;酒酣骑牛而归,一人随行扶持;下牛后由一人搀扶行走。画面上的老者胡须雪白,开始时衣帽整齐,喝到醉意盎然时眼睛半眯,衣带松落,袒胸露腹,而后在众人簇拥下,手拿酒葫芦,由童子牵引而行。画面人物形象质朴。

02

花坞醉归图页

宋代 佚名

23.8x25.3cm

绢本设色

上海博物院藏

画面绘远山高耸,山中各处桃花盛开,山脚木桥上,驴子驼着喝醉的主人向前方茅屋的方向走去,旁边还有一随行侍者搀扶着主人,侍者挑担紧跟其后。

03

醉儒图轴

宋代 勾龙爽

114×54cm

绢本设色

故宫博物院藏

此图松柏参天,虬曲茂郁。浓荫下,湍流边,上身裸露的男子,醉倒于兽皮上酣睡,旁置两个酒坛,一函古书,将风流倜傥的归隐文人,活灵活现刻划出不羁的性格。

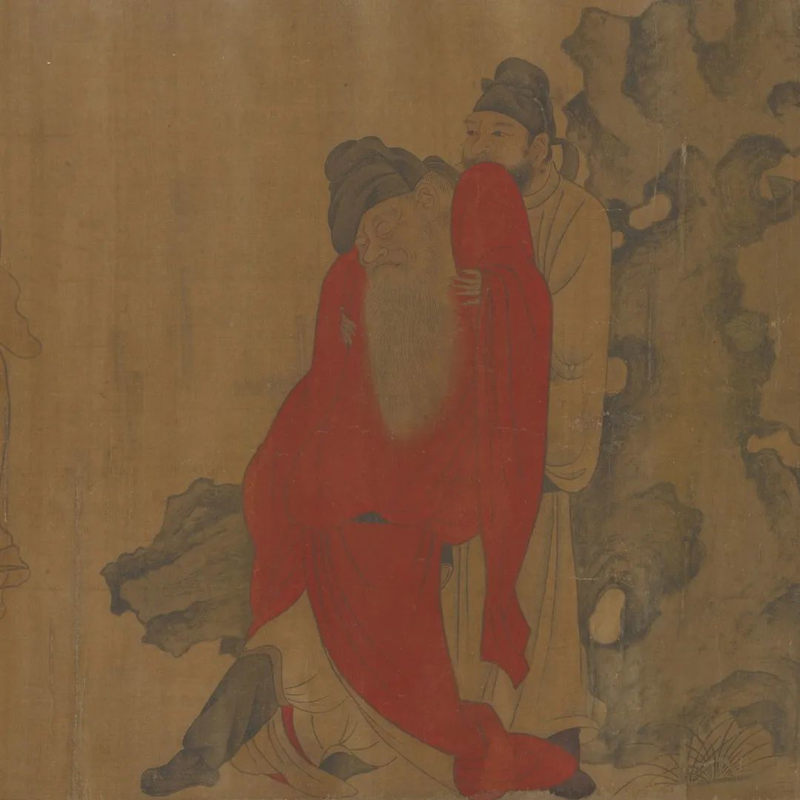

04

五王醉归图卷

元代 任仁发

35.5x212.5cm

纸本设色

私人收藏

《五王醉归图》是元代画家任仁发的鞍马人物画杰作,描绘了唐玄宗李隆基与其四位兄弟(宋王李宪、申王李撝、岐王李范、薛王李业)宴饮之后,醉意阑珊、策马归家的场景。为首的王爷伏鞍酣睡,需仆人搀扶才能骑马。唐代皇室兄弟间和睦相亲、共饮同醉的故事,被后世视为“帝王家难得之亲情”的典范。

05

人物图卷

明代 佚名

40.5x297.8cm

绢本设色

弗利尔美术馆藏

此卷描绘了一群文人宴饮过后,酒醉的场景,他们神情姿态各异,有的跳舞,有的吹奏,有的逗弄童仆,而画面最右边的老者,喝得大醉,昏沉睡去无法站立,倚靠在仆人身上。

06

渊明醉菊图轴

清代 苏六朋

纸本设色

《渊明醉菊图》是一幅生动描绘东晋隐士陶渊明经典形象的写意人物画。苏六朋没有将陶渊明塑造成一个不食人间烟火的圣贤,而是捕捉了他酒醉后最真实、松弛的瞬间。此作不追求精细的刻画,而以洒脱的笔墨和诙谐的意趣,塑造了一位醉意朦胧、放浪形骸的“接地气”的陶渊明,展现了画家对隐逸精神的独特理解。

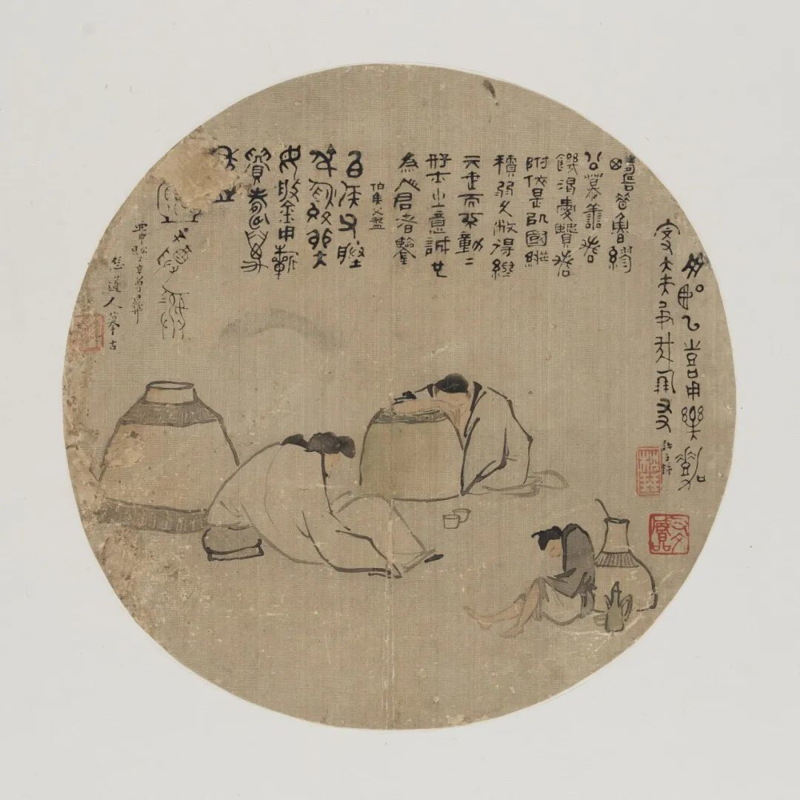

07

醉酒图团扇

清代 苏六朋

直径24cm

绢本设色

香港中文大学文物馆藏

这幅《醉酒图》团扇,是其最擅长的市井风情题材的精彩缩影。在一方小小的圆形空间里,画家以诙谐生动的笔法,描绘了三个喝醉的人,各自倚靠着一个酒坛。他运用典型的减笔写意画风,人物轮廓以洒脱泼辣的线条一挥而就,墨色浓淡干湿变化自然,虽简洁至极,却将醉汉松软的肌肉、失控的体态和绵软的衣袍质感表现得淋漓尽致。

08

醉八仙图轴

清代 闵贞

纸本设色

上海博物院藏

闵贞是“扬州八怪”之一,他的《醉八仙图轴》是一幅以道教八仙传说为题材、充满戏剧张力和写意精神的人物画杰作。此作摆脱了程式化的仙道图窠臼,以狂放泼辣的笔墨,聚焦于群仙醉酒的狂欢瞬间,将神话题材赋予了鲜活的生命力与人间烟火气。此画巧妙平衡了“仙”与“醉”的气质。他们的特征表明了神仙的身份,而浓重的“酒气”则让他们从高高在上的神坛走入人间。

09

钟馗醉酒图轴

清代 罗聘

96.9cm×48cm

纸本设色

故宫博物院藏

此图绘竹树下三小鬼送醉酒的钟馗回府的情形,一小鬼拿乌纱帽玉带和外套,两小鬼搀扶酩酊大醉的钟进士踉跄而行,钟馗醉眼微闭,大腹便便,高抬左腿。形名刻画生动,用笔转折有度,是罗两峰人物小品之佳作。

10

醉归图轴

清代 袁江

110cmx56cm

绢本设色

旅顺博物院藏

“醉归”是画眼。在宫殿的露台上,清晰可见宴饮刚散的场景:宾客在侍从的搀扶下,正欲离去。中心人物身姿倾斜,步履蹒跚,明显带有醉意,侍从们小心翼翼地搀扶护送。这一组人物动态自然,神情生动,与周围静止、严谨的建筑形成了有趣的动静对比,瞬间激活了整个画面,赋予了冰冷建筑以温暖的“人气”和故事性。

在这里,睡眠成为一把标尺,衡量着快乐的深度。它撕下了白日里社会身份的面具,让我们得以一窥古人灵魂卸下重担后的原始状态。无论是精心追求的闲适,还是不得已的劳顿,抑或纵情后的酣沉,画中人的每一次闭眼,都是对“如何活着”的一次深沉回答。

结语

古人的睡眠不仅是身体的休憩,更是精神的漫游。文人、劳作者抑或是宴饮者,他们身份殊途,梦境各异,却共同勾勒出中国古代社会一幅完整而真实的睡眠图景。睡眠于此处,超越了统一的生理现象,成为一面棱镜,折射出不同阶层、不同境遇下生命的多样状态——或为理想,或为生存,或为欢愉。