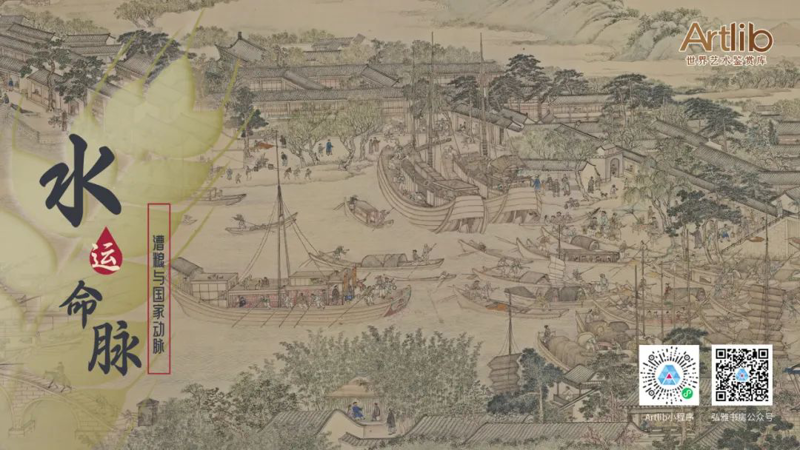

一粒米的诞生——中国农耕文化艺术展(第三单元 | 水运命脉——漕粮与国家动脉)

来源:发布时间:2025-08-21 作者:点击: 次

03.水运命脉

漕粮与国家动脉

FARMING CULTURE

漕运如同国家经济的血管,将江南粮仓的米粮输往京城与边疆。从秦代开凿灵渠到元代海漕并举,水运网络支撑着国家的运转。《清明上河图》中虹桥下的漕船、《姑苏繁华图》里的米市,再现了漕粮转运的盛况;《潞河督运图》则揭示官府如何管理这条命脉。当运河帆影连接起农田与餐桌,一粒米便完成了从江南鱼米乡到北国都城的千里征程。

漕 运

漕运是中国历史上一项重要的经济措施。它是利用水道调运粮食(主要是公粮)的一种专业运输。中国历代封建王朝将征自田赋的部分粮食运往京师或其他指定地点的运输方式。运送粮食的目的是供宫廷消费、百官俸禄、军饷支付和民食调剂。这种粮食称漕粮,漕粮的运输称漕运,方式有河运、水陆递运和海运三种。狭义的漕运仅指通过运河并沟通天然河道转运漕粮的河运而言。

京杭大运河

京杭大运河自元代改道后,长期承担着“南粮北运”的重任,明清时期每年运输粮食量达数百万石,支撑了北京及周边地区的粮食需求。目前京杭大运河仍承担着运输功能,但运输的货物已从粮食转向建材、煤炭等大宗商品。

<< 滑动查看

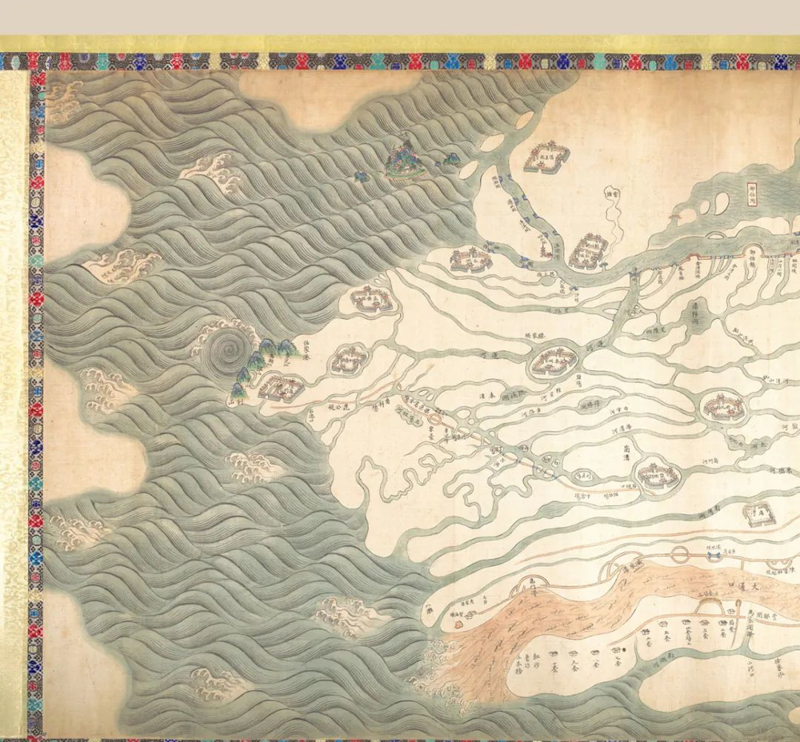

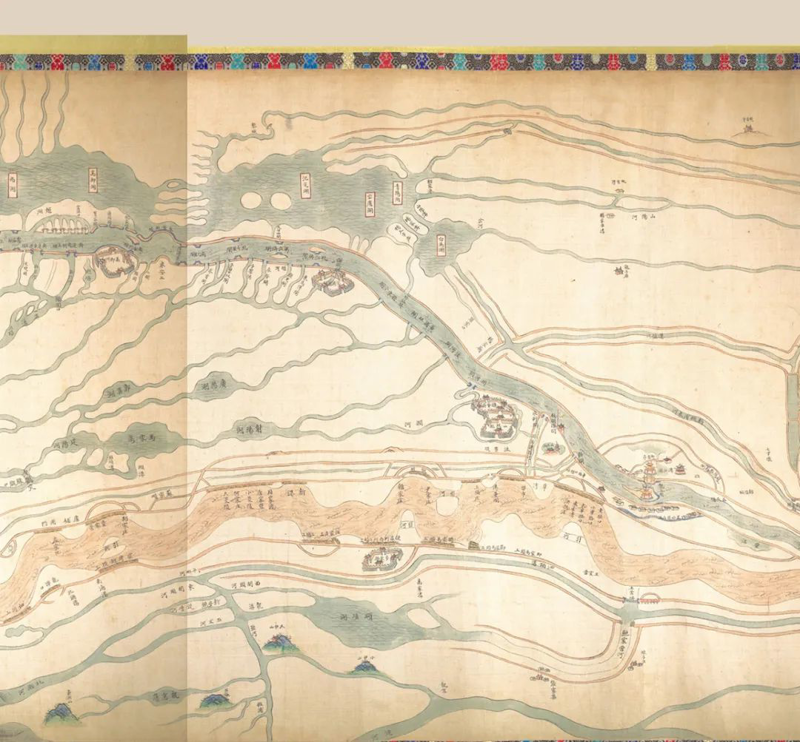

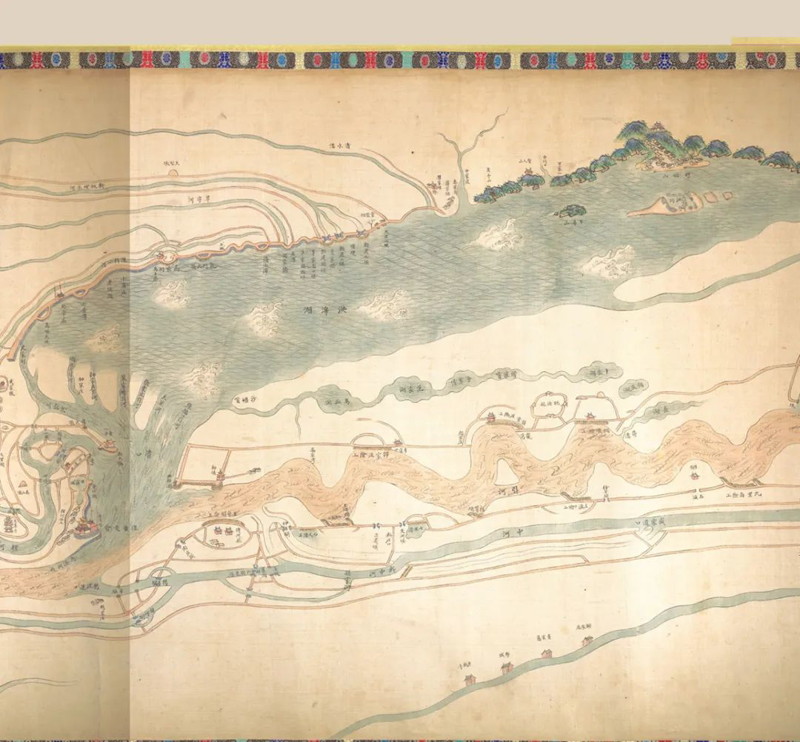

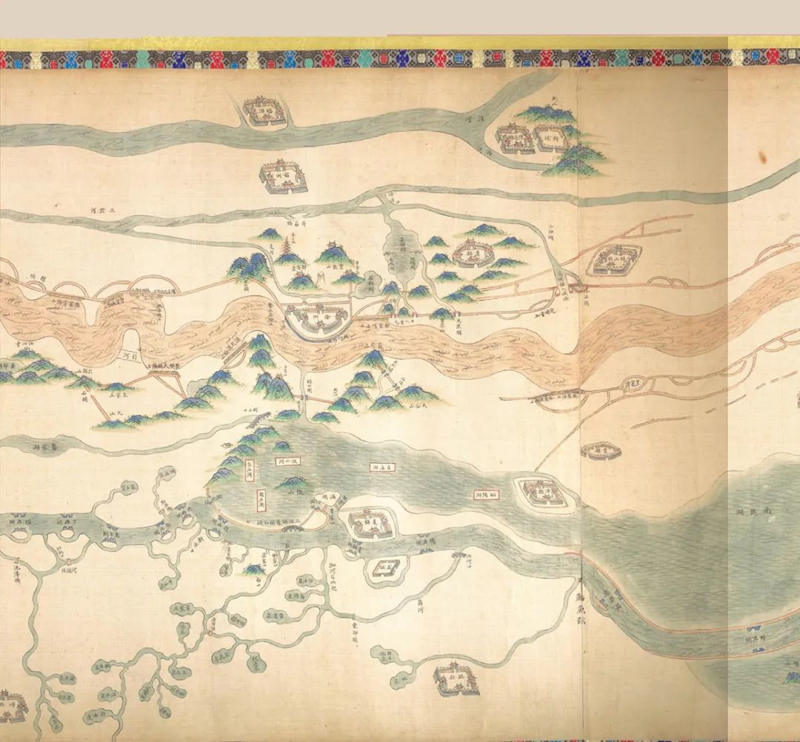

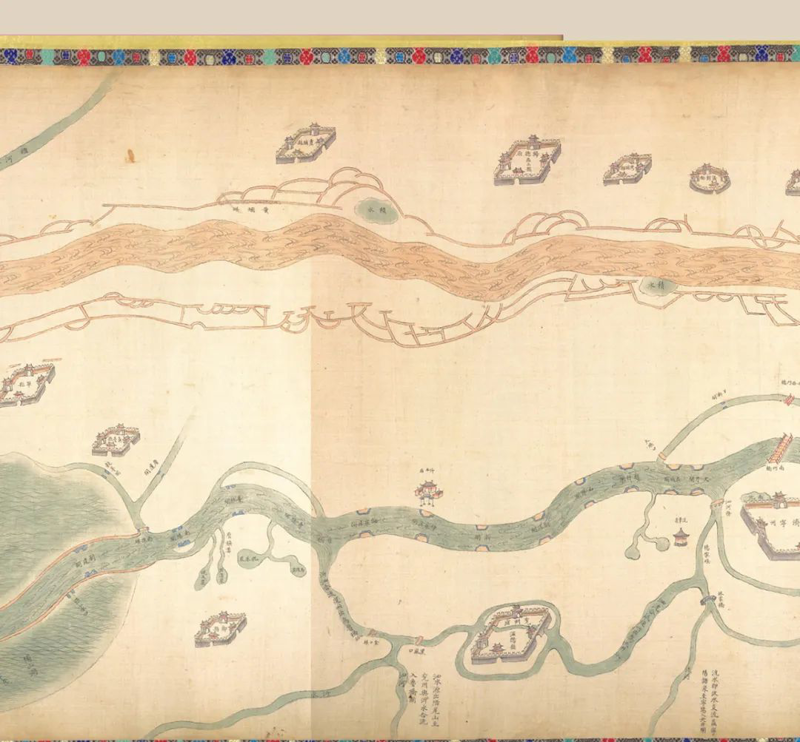

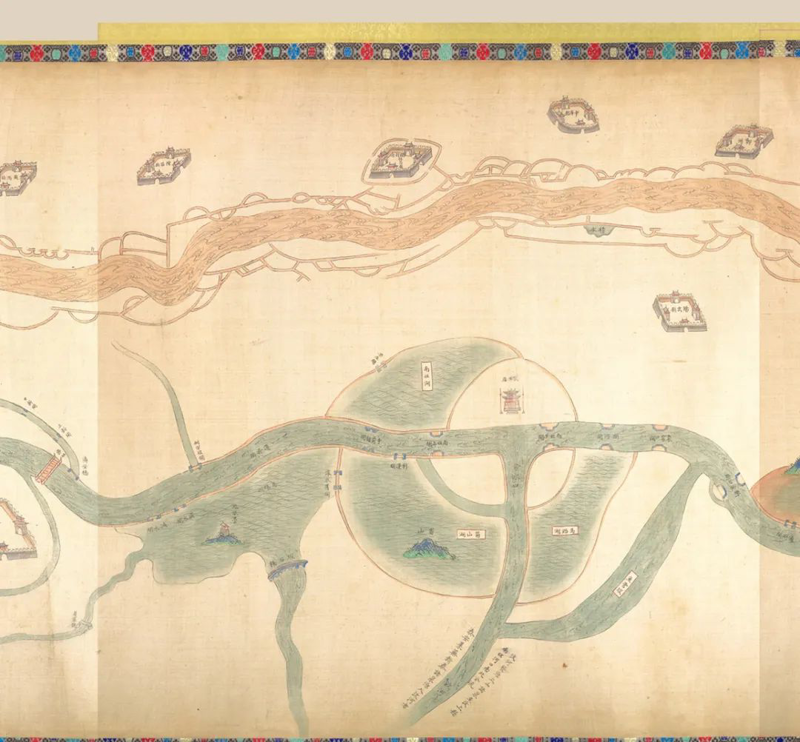

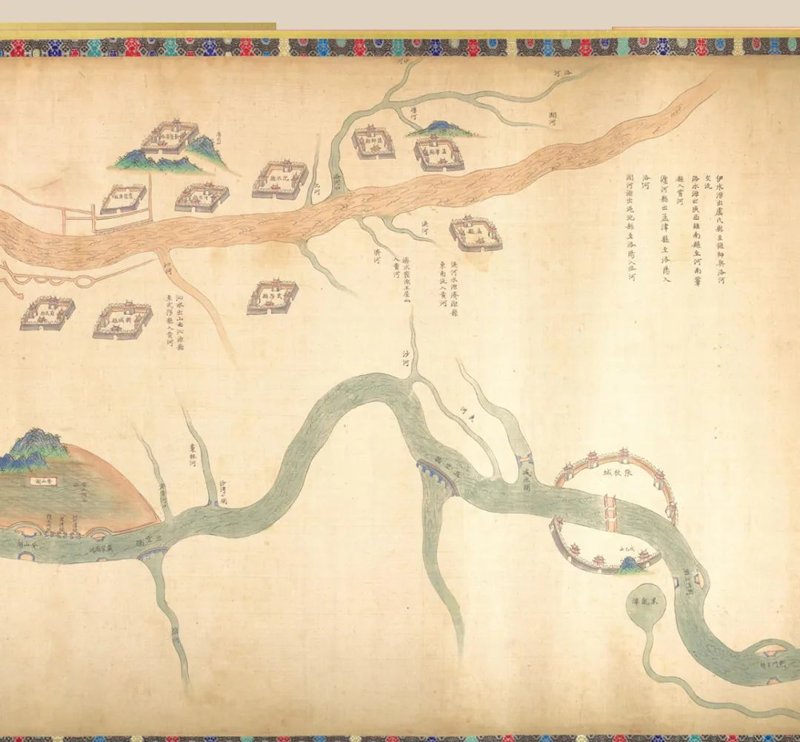

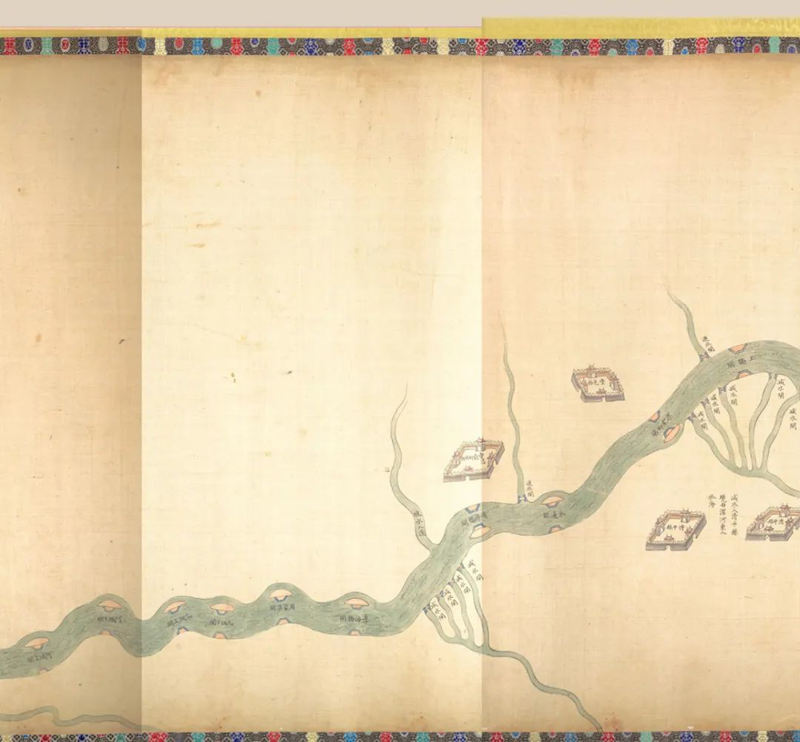

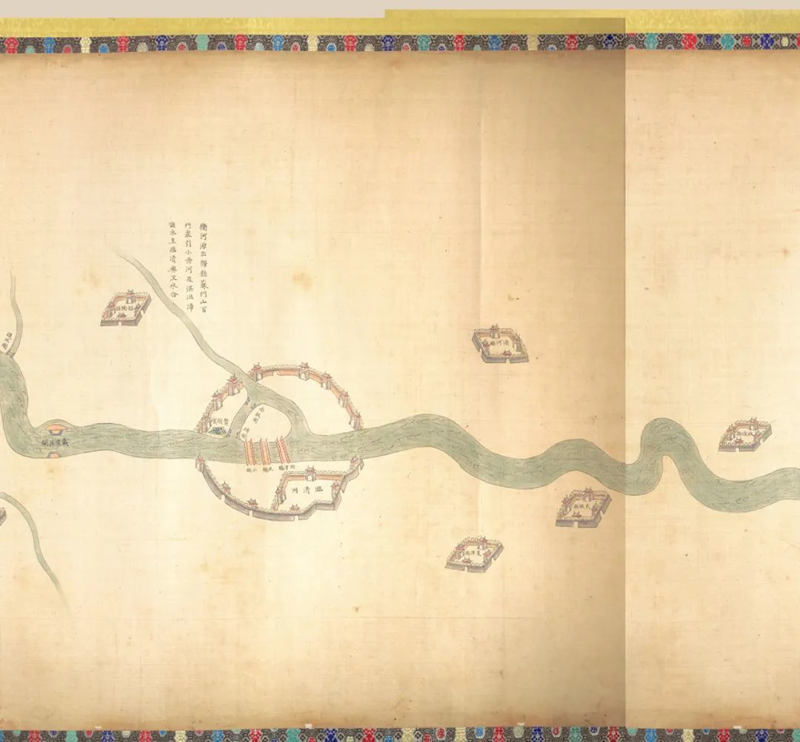

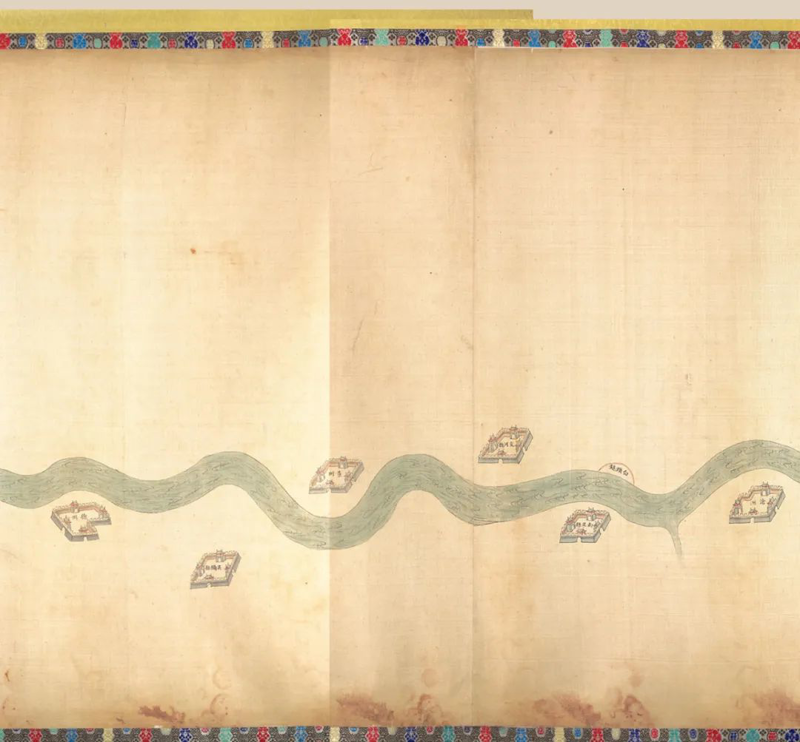

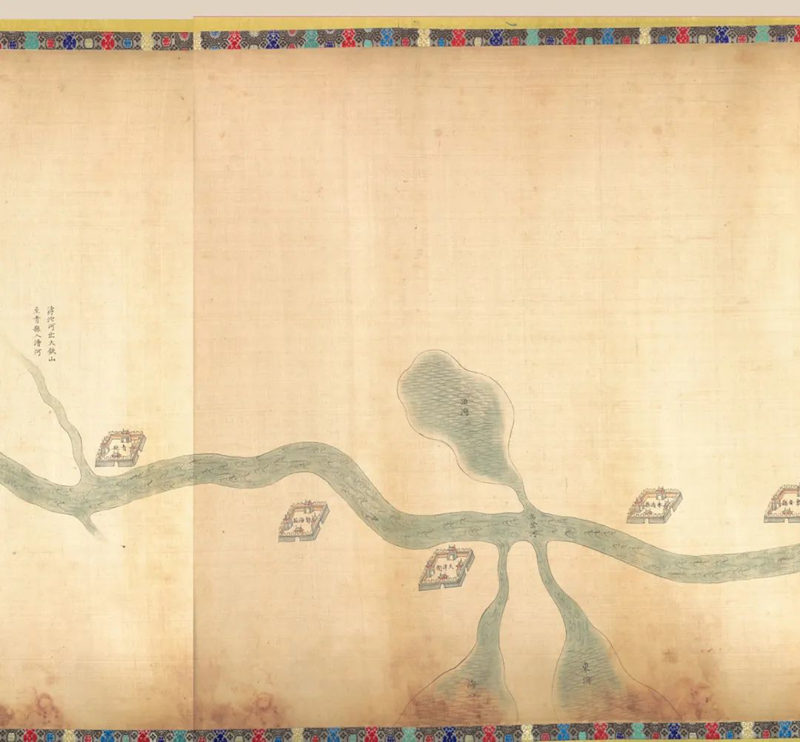

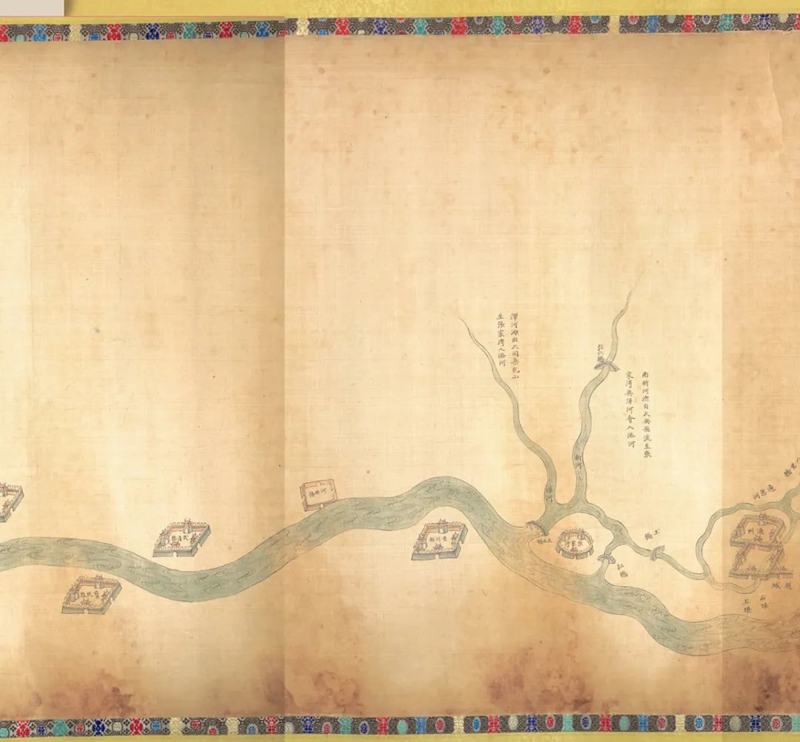

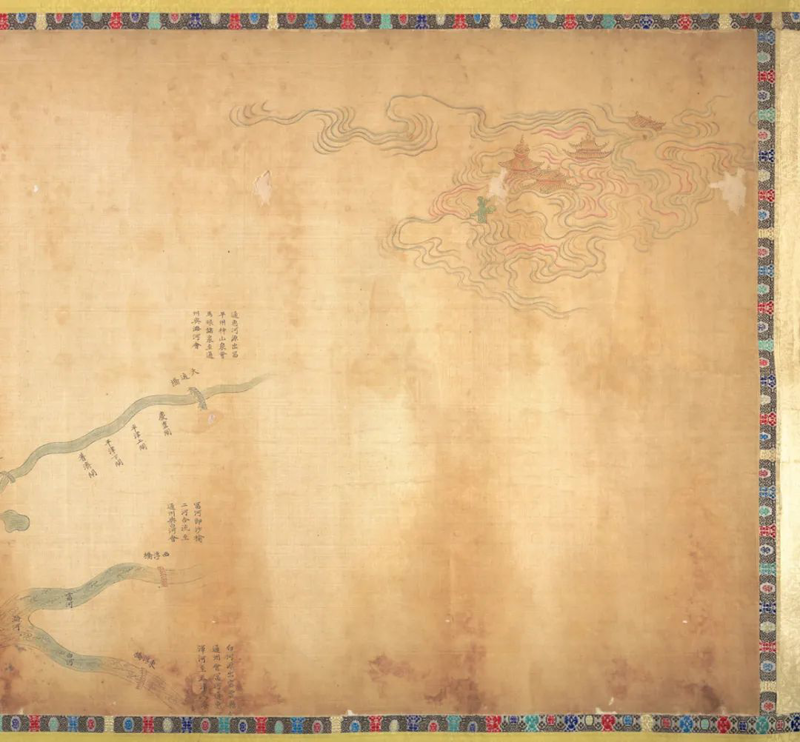

清代 佚名 大运河地图(从北京至长江)卷

18世纪晚期或19世纪早期

绢本设色

画心:55.6×932.2cm;

全卷高度:81.9cm

大都会艺术博物馆

管理中国复杂的河流、运河和灌溉系统网络一直是其统治者长期关注的问题之一。从十四世纪开始,大运河就成为从江南富裕农业地区向北方首都北京输送粮食的大动脉。同样重要的是来自黄河和其他流经运河的河流水系的持续洪水威胁。满清时期(1644-1911),康熙(1662-1722 年在位)和乾隆(1736-95 年在位)皇帝在定期巡视帝国时都亲自视察了该地区的水利管理措施。

该地图沿着京杭大运河从北京附近向南至长江的路线。在艺术上,它介于现代地图记录和二十世纪之前中国普遍使用的更具图形化的地图制作方法之间。虽然大多数元素都是示意性渲染的,但紫禁城、长江以及某些山脉和地形特征的图像都是以图形方式处理的。所有的河流、运河、水坝、闸门、堤坝和集水盆地以及位于运河附近的城墙城市和重要城镇都被描绘和标记。整个水利系统的关键是黄河、淮河与大运河的交汇处。根据记录的黄淮交汇处和其他地区的地形变化,地图的内容可以追溯到1737年至1761年期间。

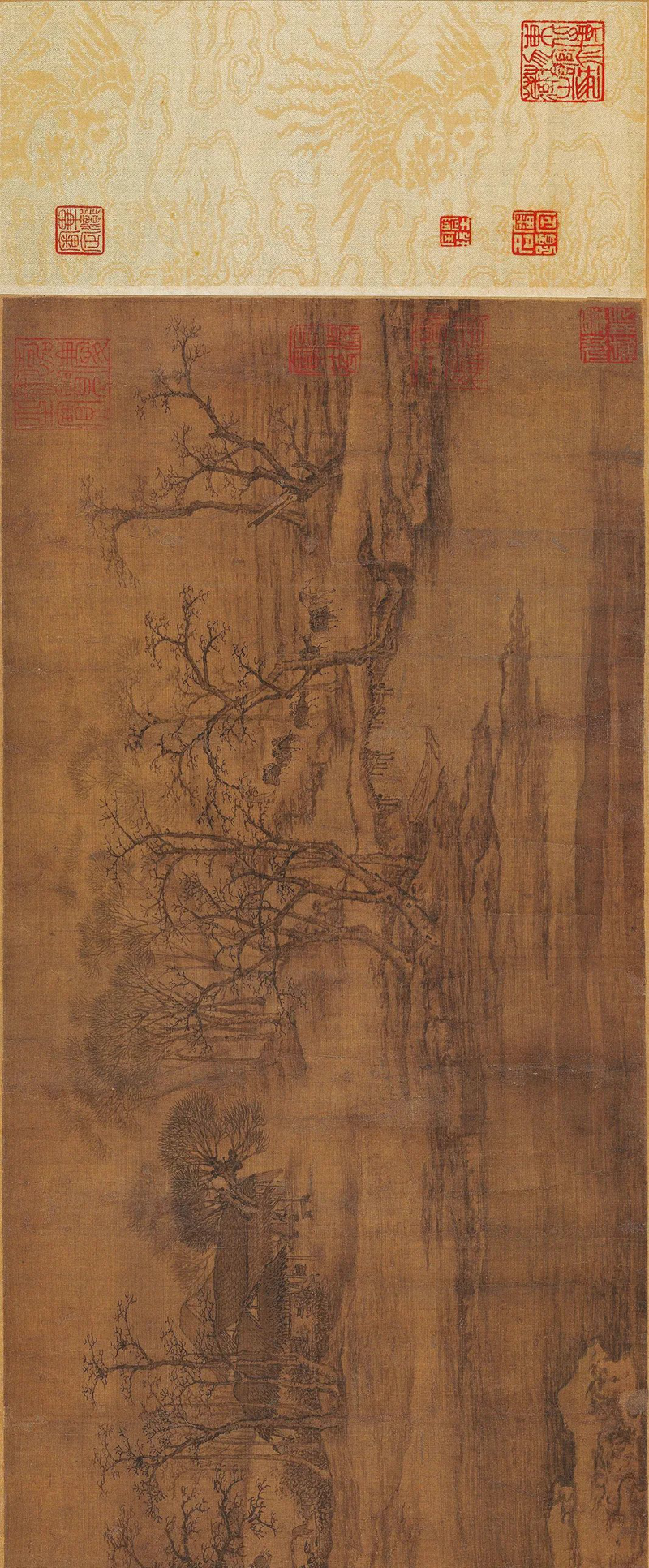

宋代 佚名 运粮图轴

绢本设色 95.4x48.1cm

台北故宫博物院

《运粮图》生动描绘了当时运粮的繁忙景象。画面中,船只穿梭于江河之上,满载着粮食,船工们忙碌而有序地操作着船只,展现了宋代水上运输的繁荣与发达。

<< 滑动查看

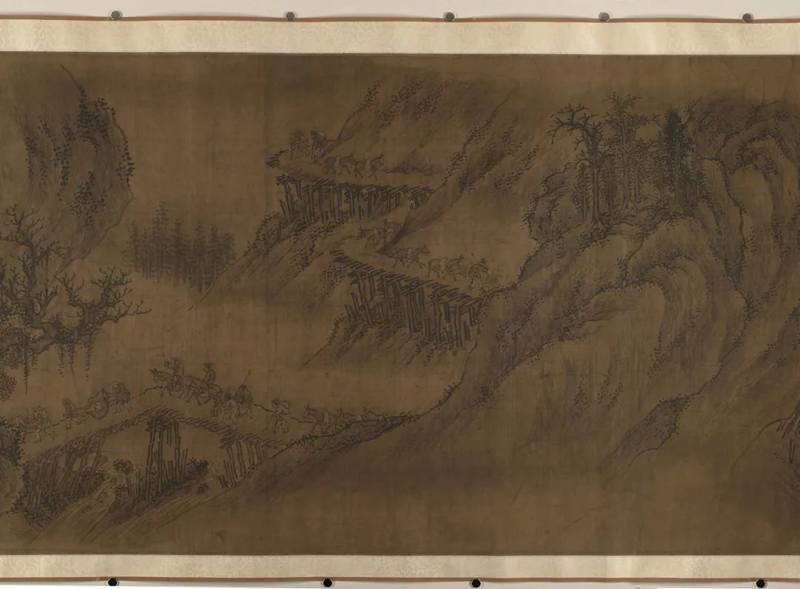

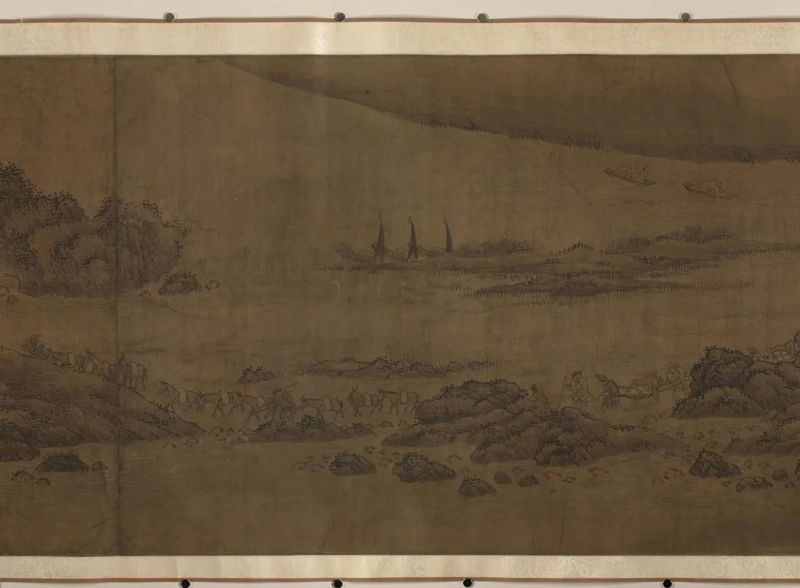

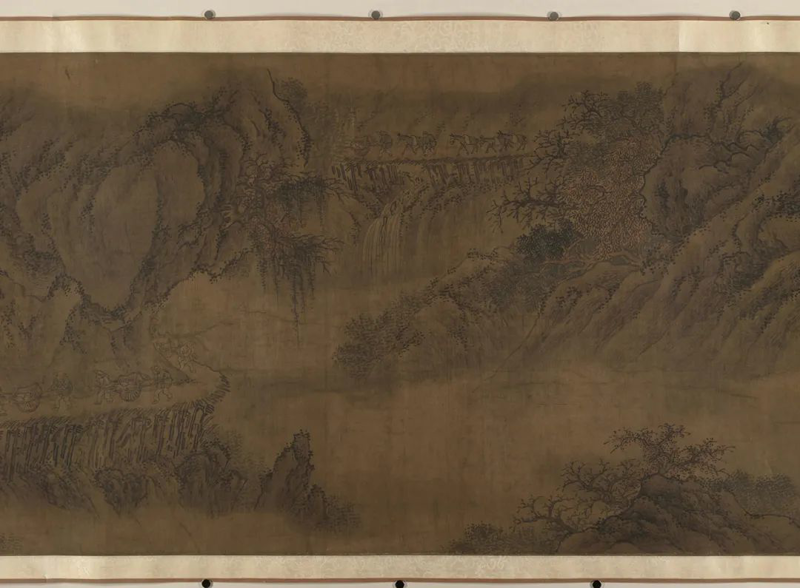

明代 佚名 燕文贵(传)扬鞭催马送粮忙图卷

纸本设色 51.4x953.8cm

大都会艺术博物馆

此图描绘的是古代州府之间长途调运粮食的情景。这支绵延不绝的运粮队几乎贯穿了近10米长的画卷,场面十分壮观,可以看出这是一个丰收年。

这支队伍以双人手推独轮车为主,混编有运输驴队,骑驴的官吏穿插在队伍中间指挥协调。跟着这支队伍欣赏画卷,我们可以一览古代战略要道的基础设施。从整个运粮队的规模来看,应该是一次战略储备粮调拨的重大行动。

▼ 请横屏观看

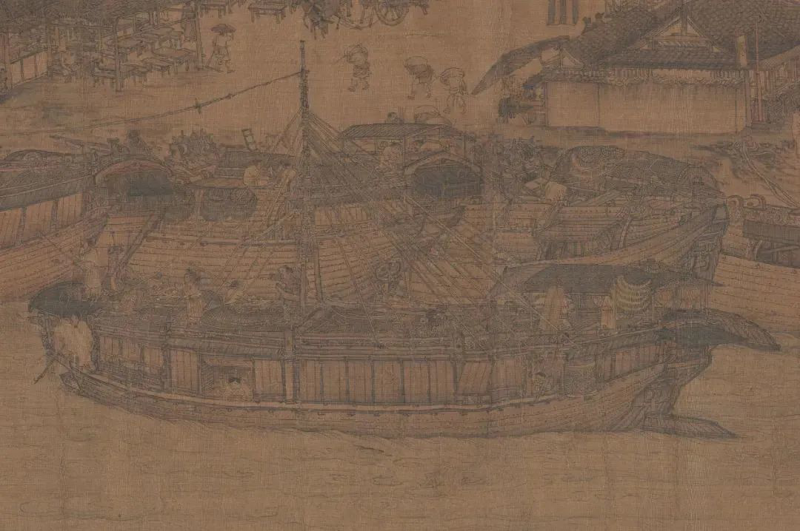

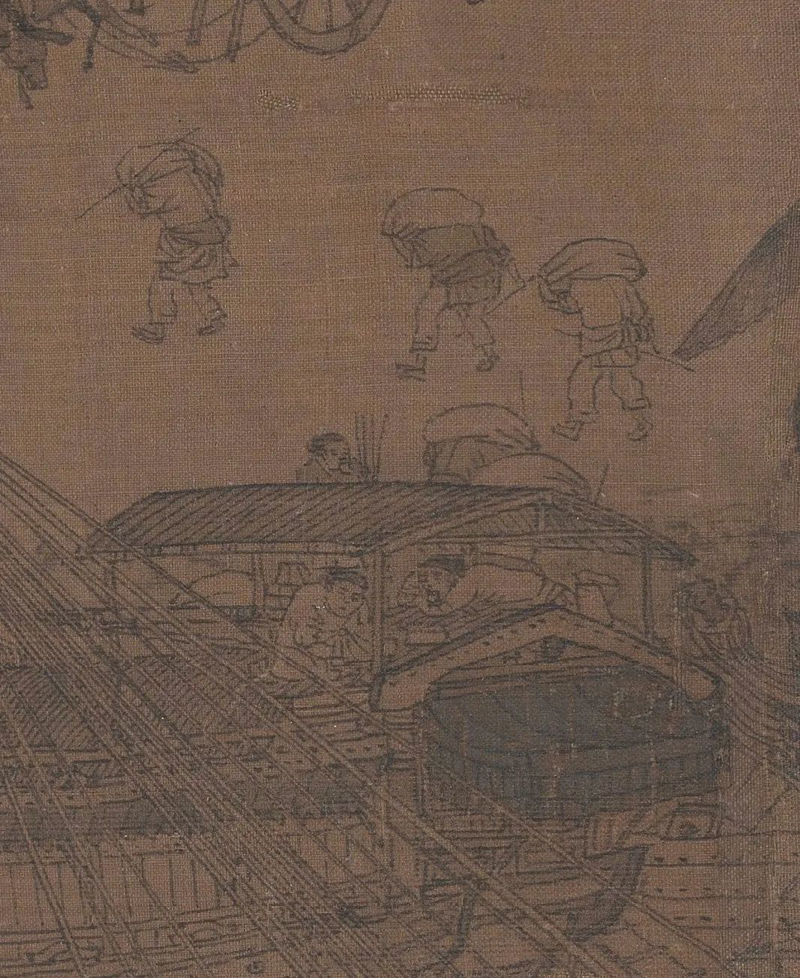

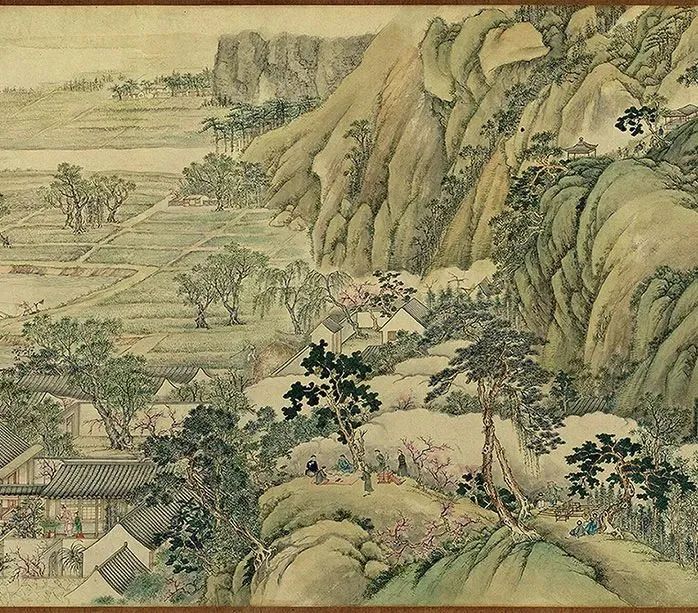

宋代 张择端 清明上河图卷

绢本设色 24.8x528.7cm

北京故宫博物院

《清明上河图》全图共绘二十余条船,包括漕船、客船、货船等不同的形制。

运粮船

上图为一艘停泊在汴河码头的运粮船。汴河不仅是沟通北宋政治与经济重心的运输大动脉,也是当时汴京日常生活的生命线,城中所需粮食、蔬菜、木材等多靠河运进行。

签筹

脚夫正在将船上的粮食一袋一袋从船上搬到岸上,码头站着一位老者,应该是某个商号的管家,正给脚夫发签筹——这是计件报酬的凭证,一个脚夫每搬运一袋货物,便可领到一根签筹,完工后再按签筹根数计算酬劳。

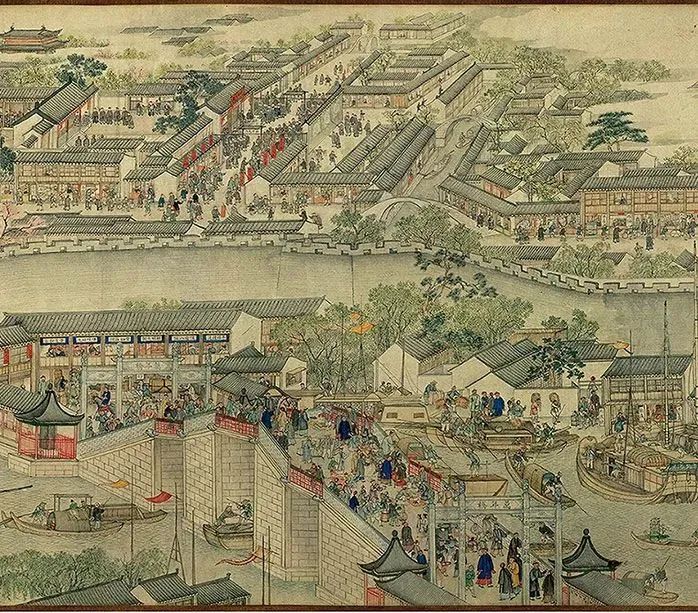

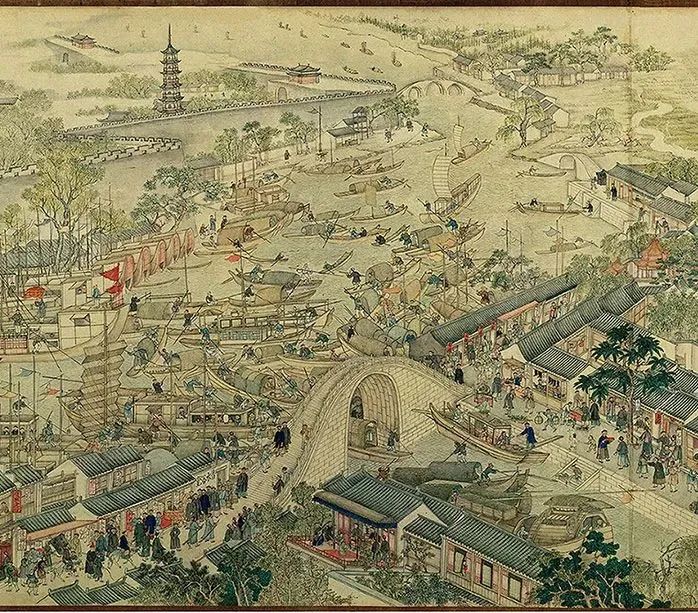

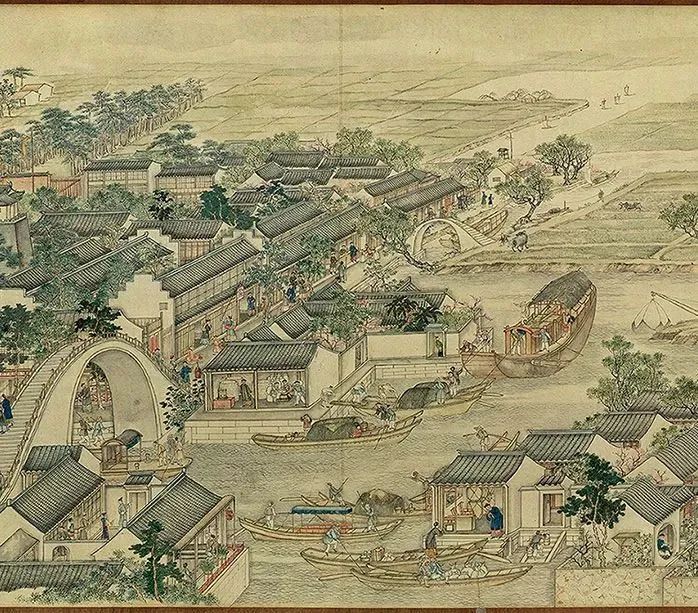

清代 王素 运河揽胜图卷(局部)

纸本设色 90x174cm

扬州双博馆

“万艘龙舸绿丝间,载到扬州尽不还。应是天教开汴水,一千余里地无山。”扬州的繁华让人心驰神往,留给子孙后代不少佳句名篇。清代画家王素绘制的《运河揽胜图》就给扬州的邵伯码头留下了极为珍贵的真实场景。

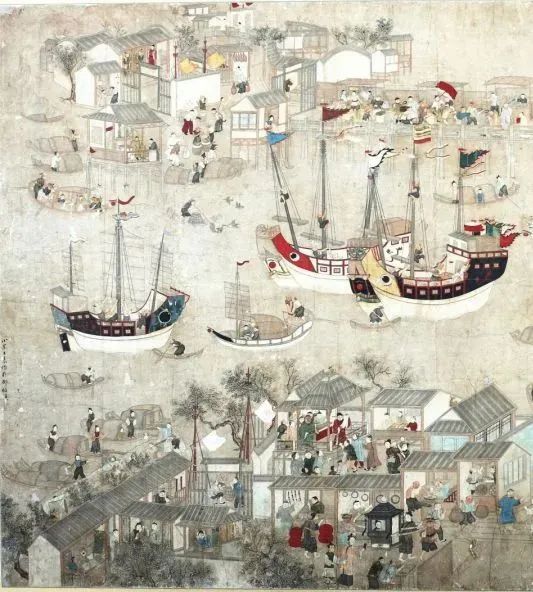

《运河览胜图》是扬州博物馆的镇馆之宝,被誉为扬州的《清明上河图》。画面分为水、陆两部分,从繁忙的河运到岸上的市民生活,画家皆做了生动描绘。

我们能够看到运河上有着不同颜色的船,其中最显眼的要数三艘三只桅杆的彩色大船,分别为黄首黑尾、红首白尾、青首黑尾,这是根据所运载的货物不同来区分的,比如黄首黑尾的船就是运送粮食的。

邵伯码头,作为大运河上最为古老的一段,其历史可追溯至春秋时期。吴王夫差北伐齐国时,开凿了邗沟,实现了江淮的连通,并连接了众多湖泊,邵伯湖的前身——武广湖,便是其中之一。东晋时期,谢安在此筑埭,为民众带来了福祉。当地人为了表达对他的感激之情,将他与辅佐西周王室的召公相提并论,并将此地从甘棠更名为邵伯。到了1853年,太平军攻占了扬州城,画家王素携家眷迁至附近的邵伯码头,有感于此地的繁华,绘制了《运河览胜图》。

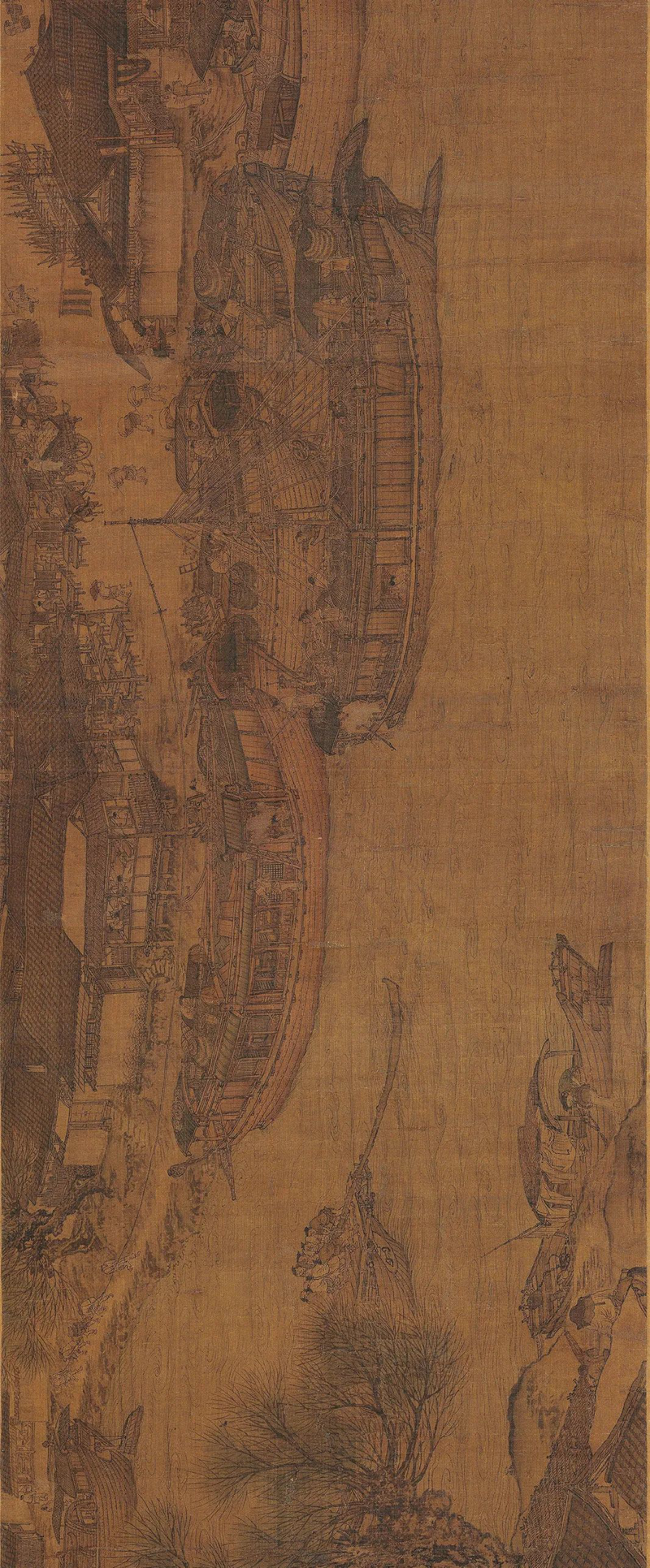

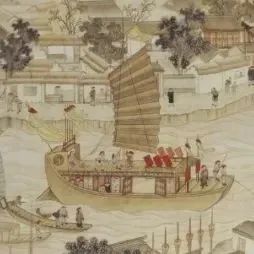

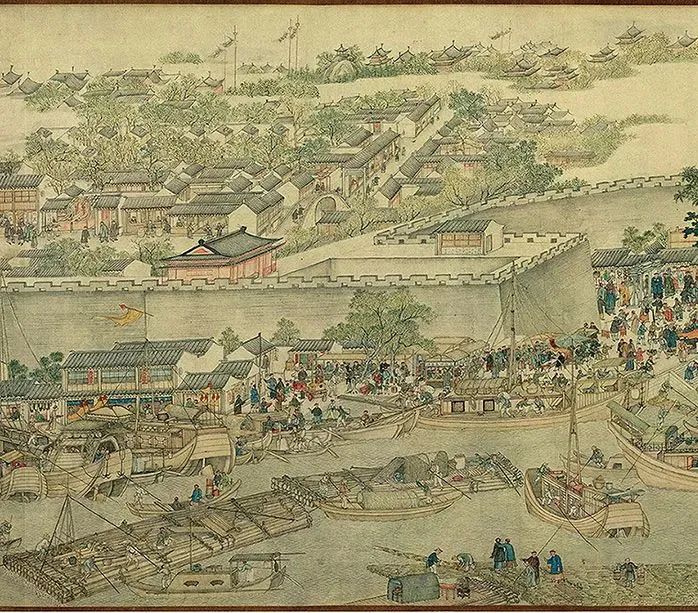

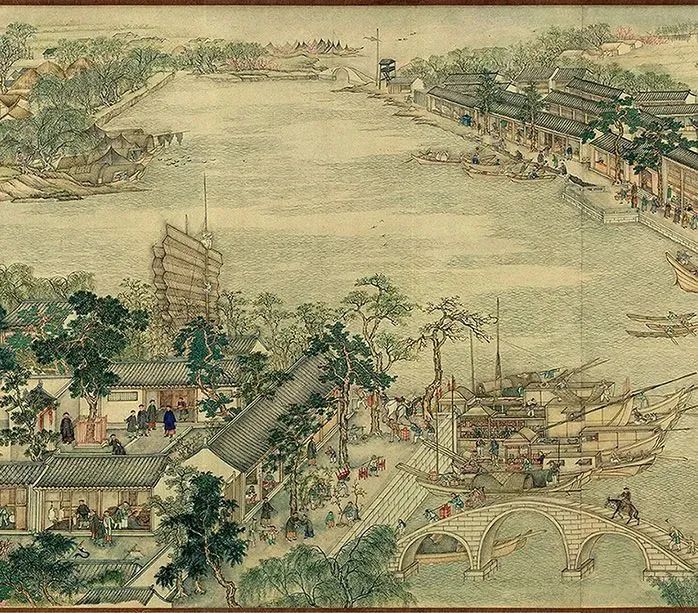

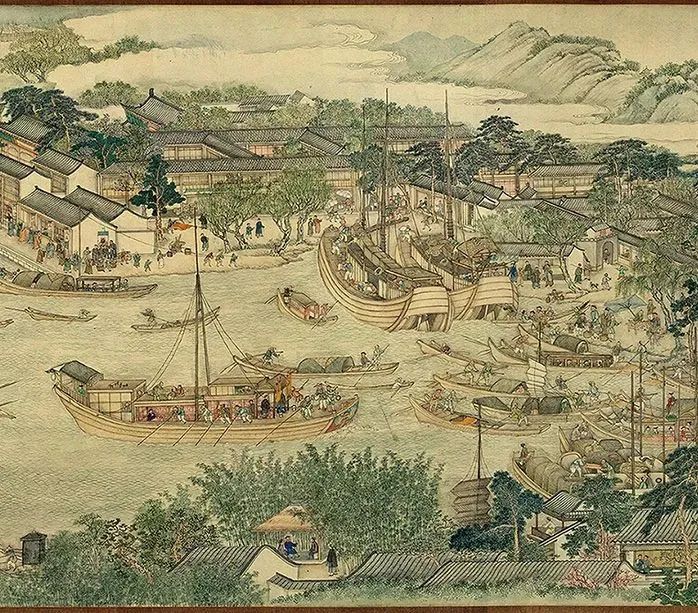

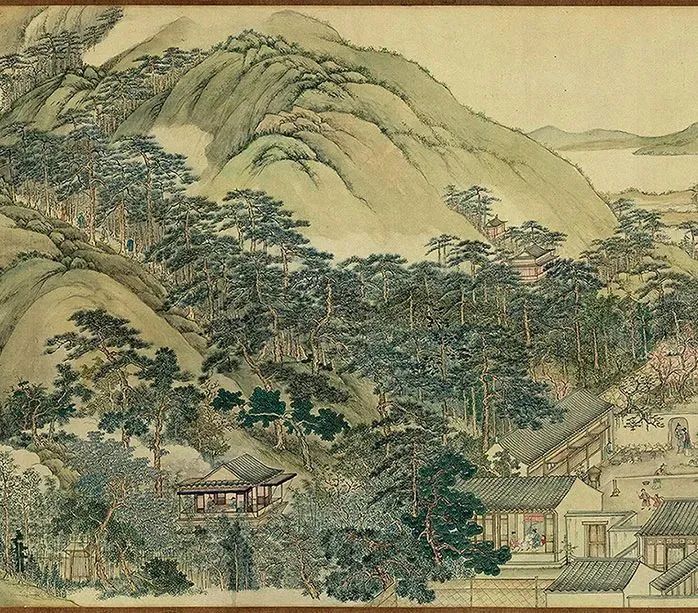

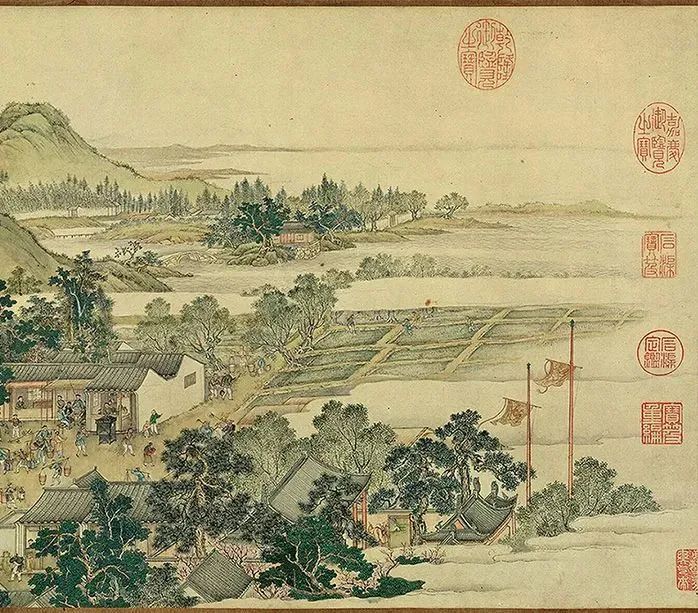

清代 江萱 潞河督运图卷(局部)

绢本设色 41.5×680cm

中国国家博物馆

中国国家博物馆藏有《潞河督运图》长卷,据藏者考证是乾隆间江萱所画。画卷描绘了潞河尾闾天津三岔河口一带的漕运盛景和民俗民风。纵观全图,大气磅礴,流水行云,整幅画面以督运官舫为线索,以盐坨春季开坨为核心,向左右两侧展开。用细腻的写实手法描摹了自钞关浮桥到海河紫竹林村约十余里的两岸景物。

▲《潞河督运图》中的漕舫

《潞河督运图》中绘有各式船只,其中有一艘引人瞩目的华丽船只,为督粮官所乘坐的督粮船,该船即是漕舫。

<< 滑动查看

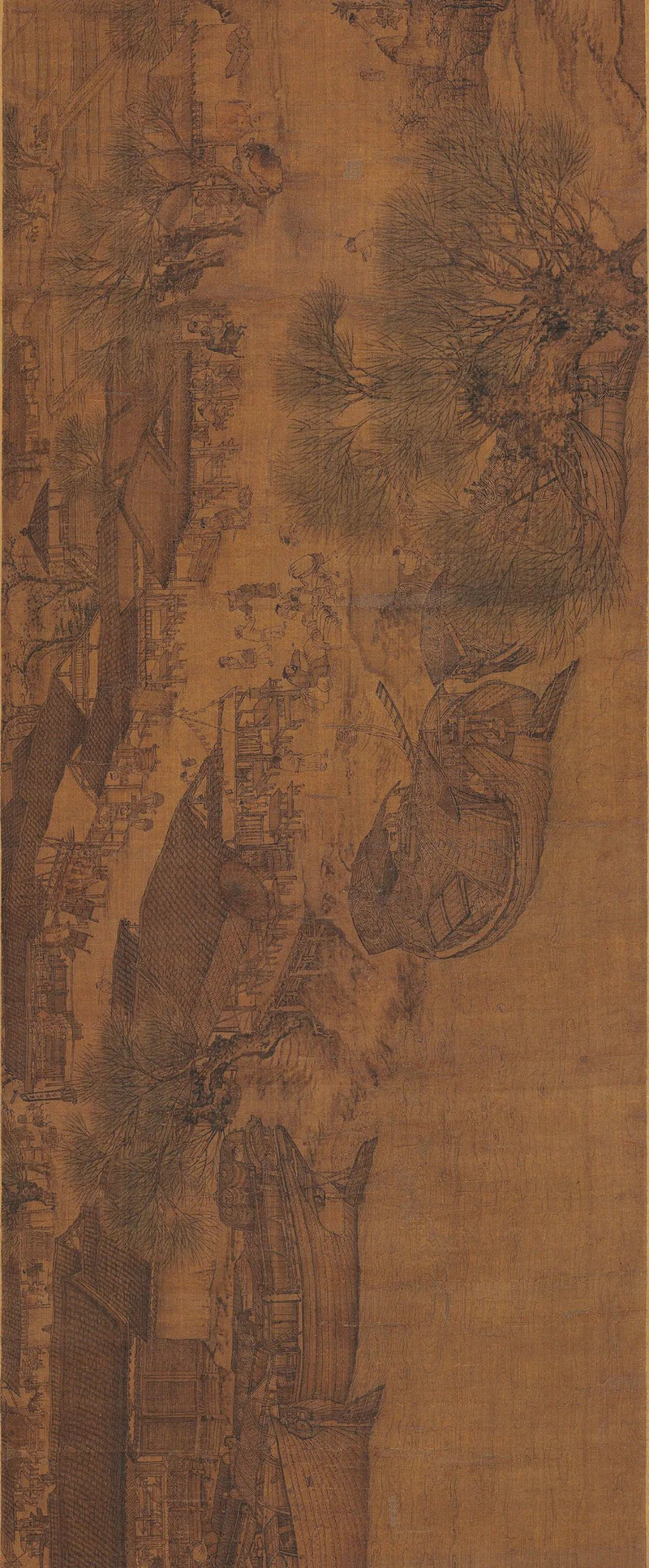

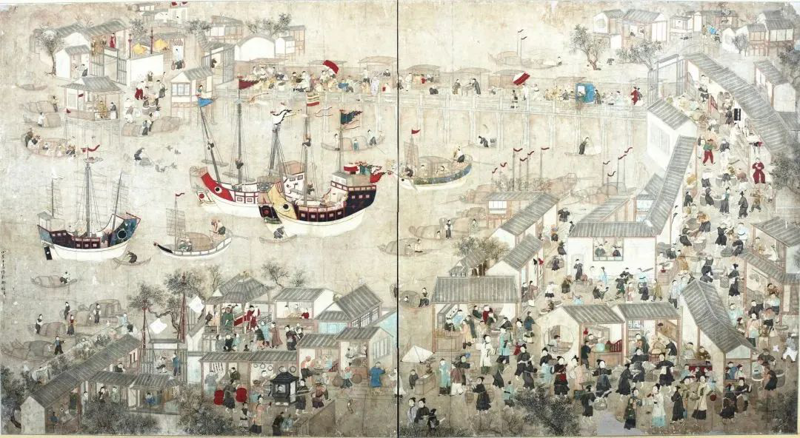

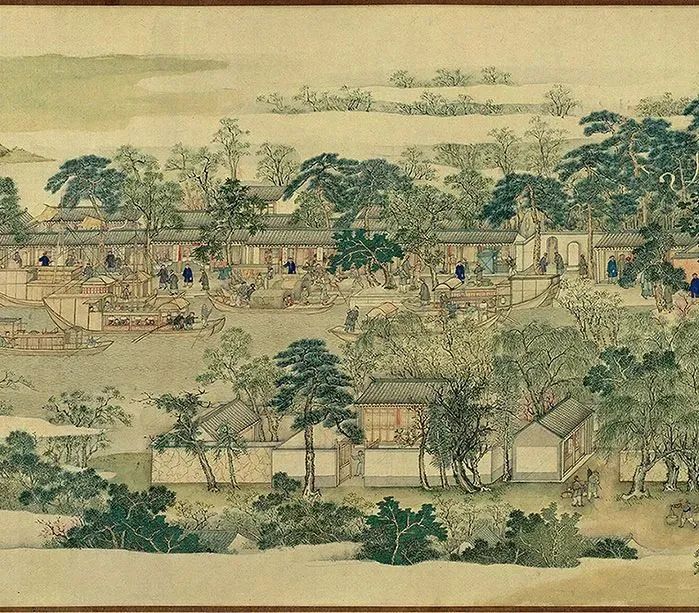

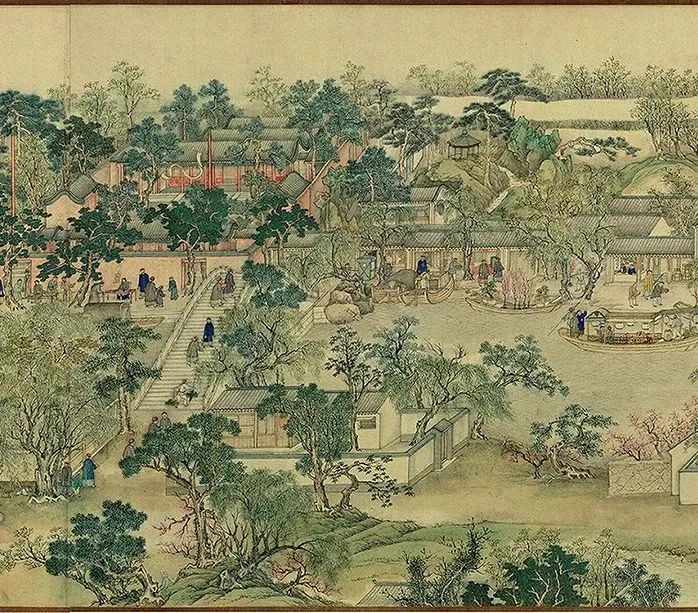

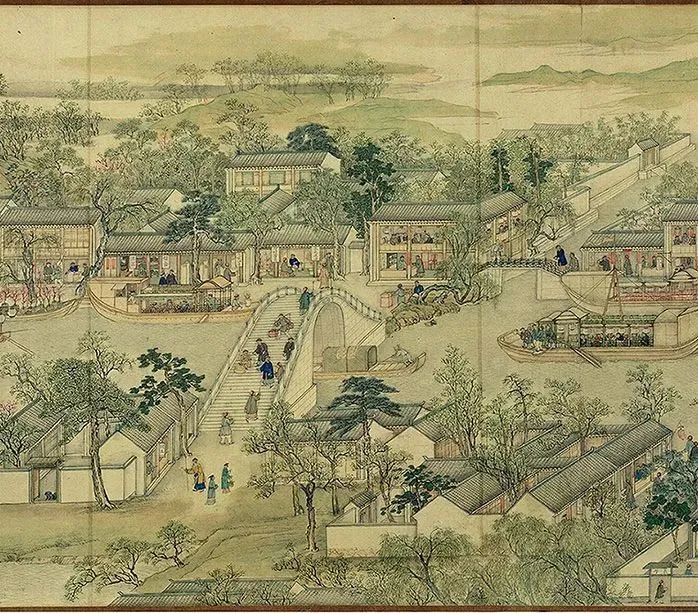

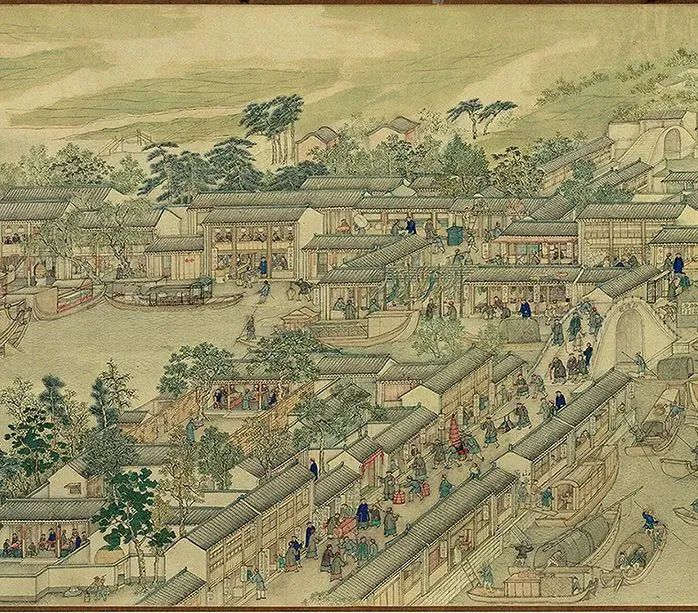

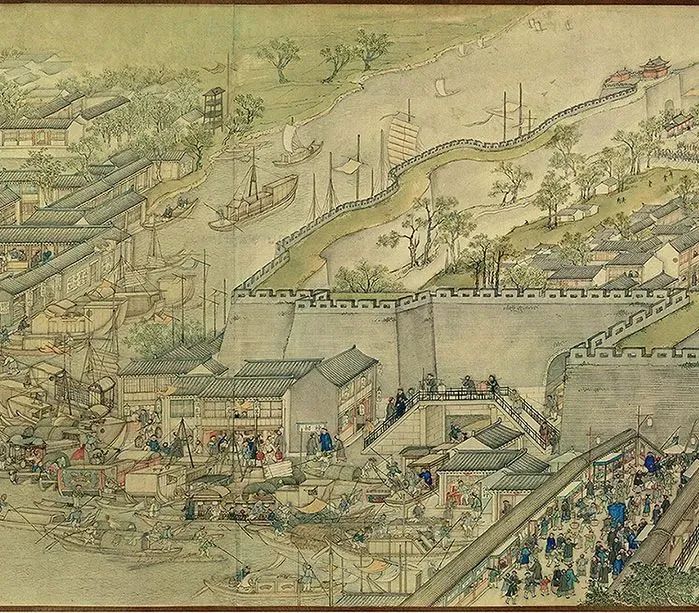

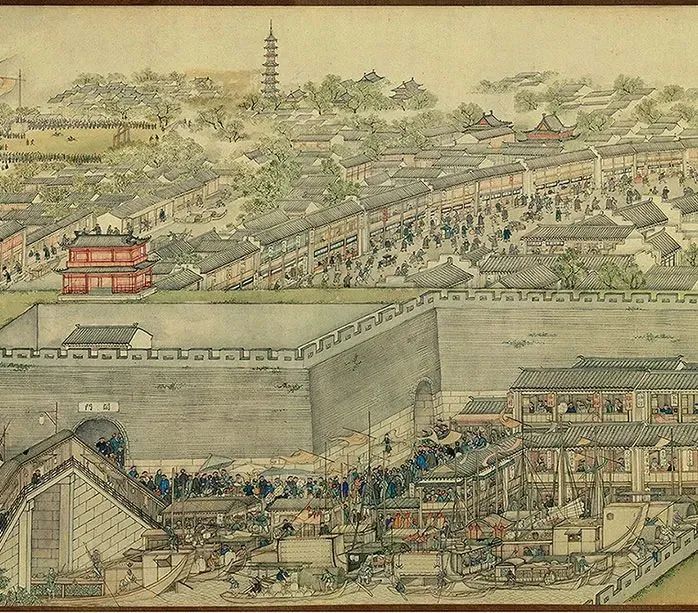

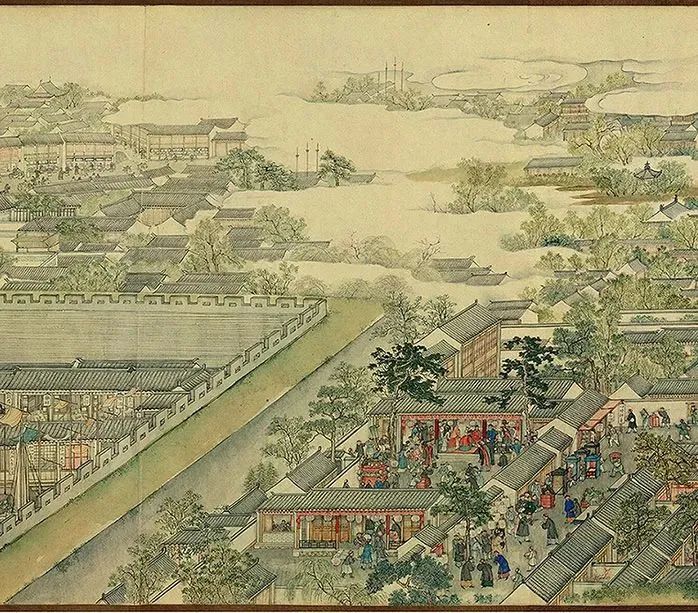

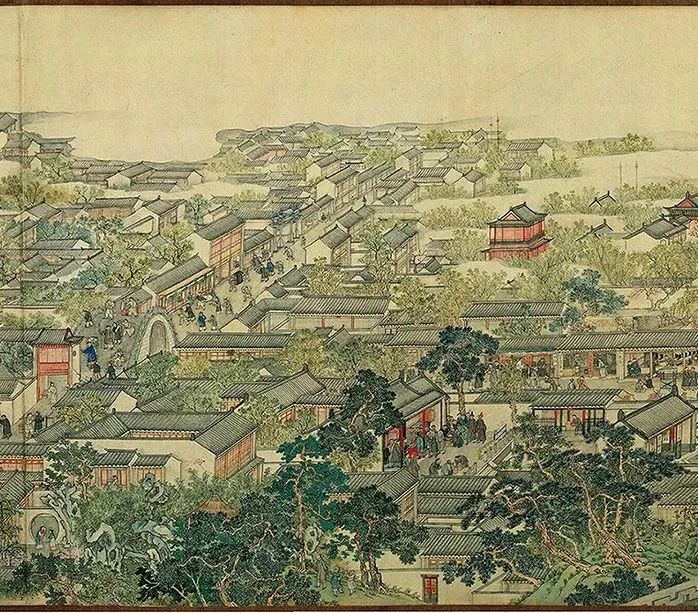

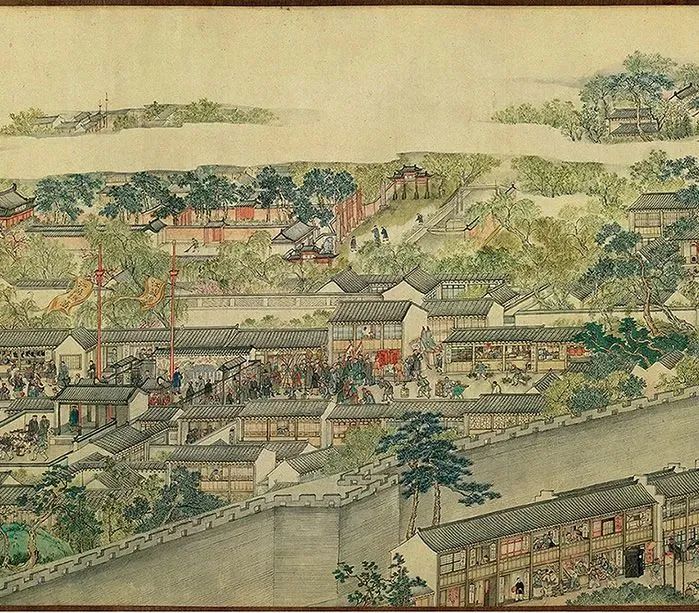

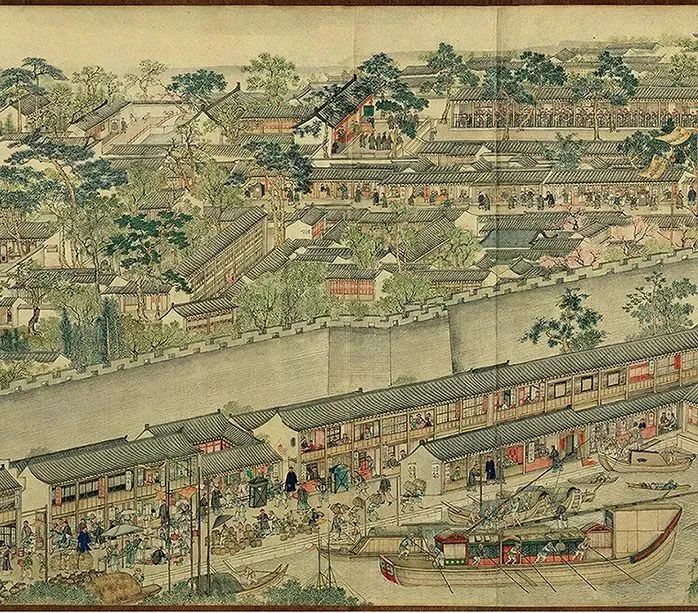

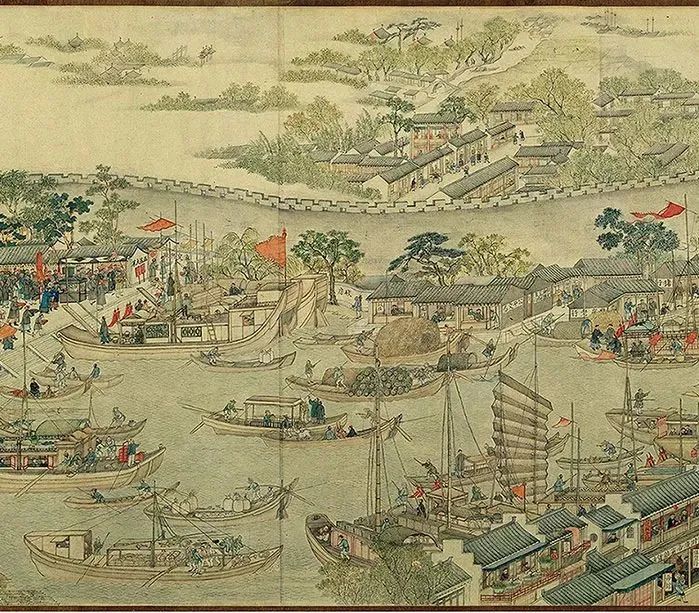

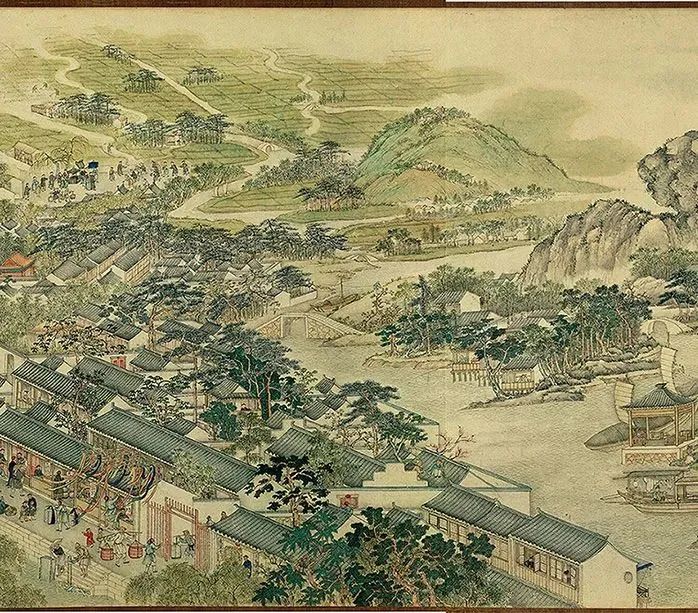

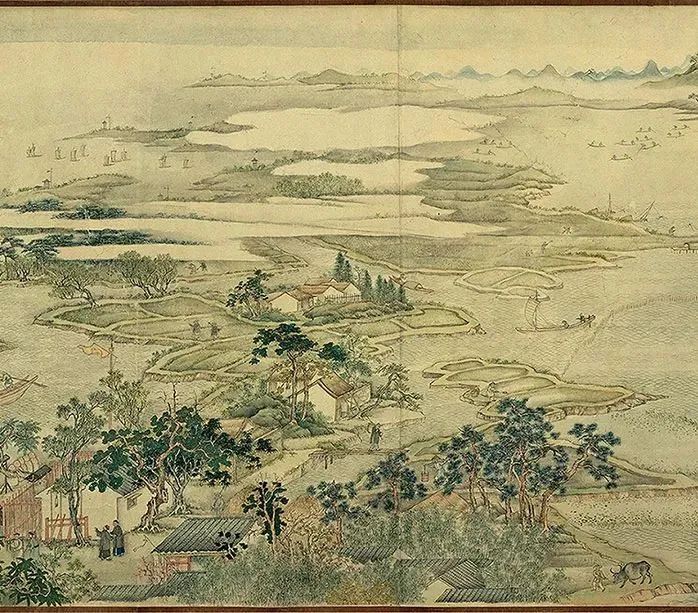

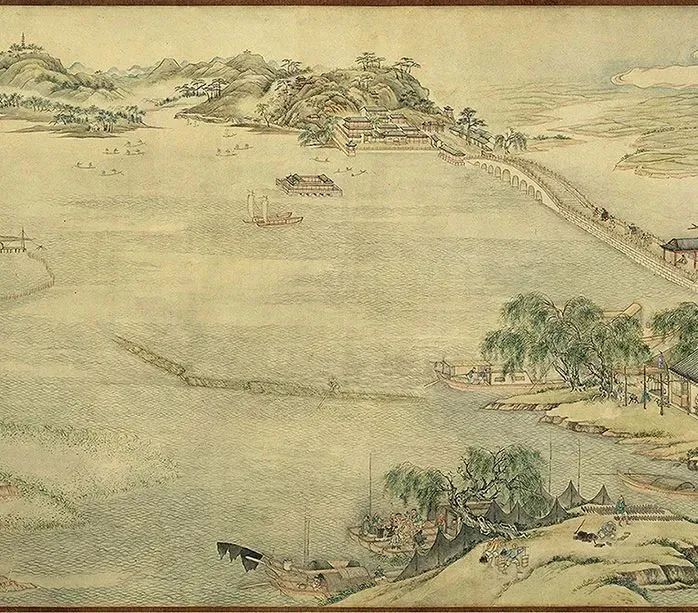

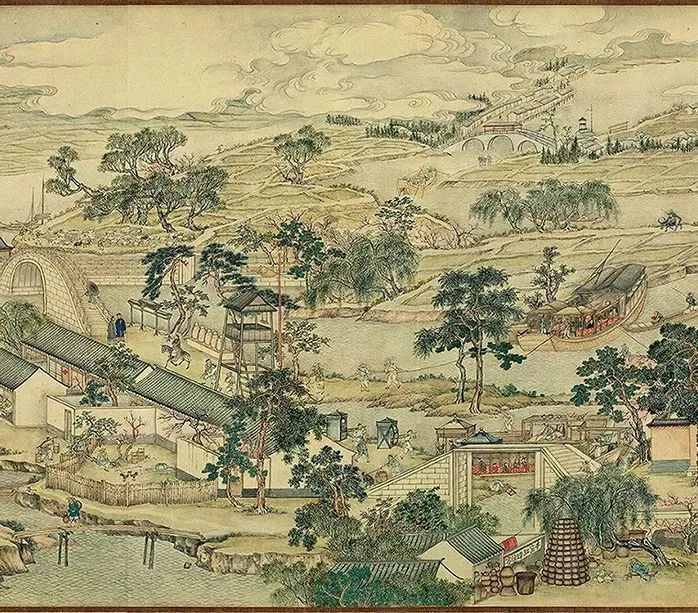

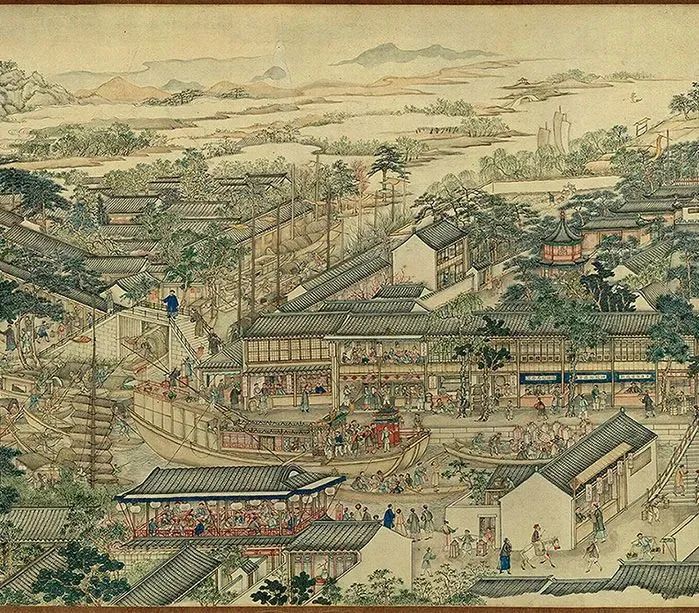

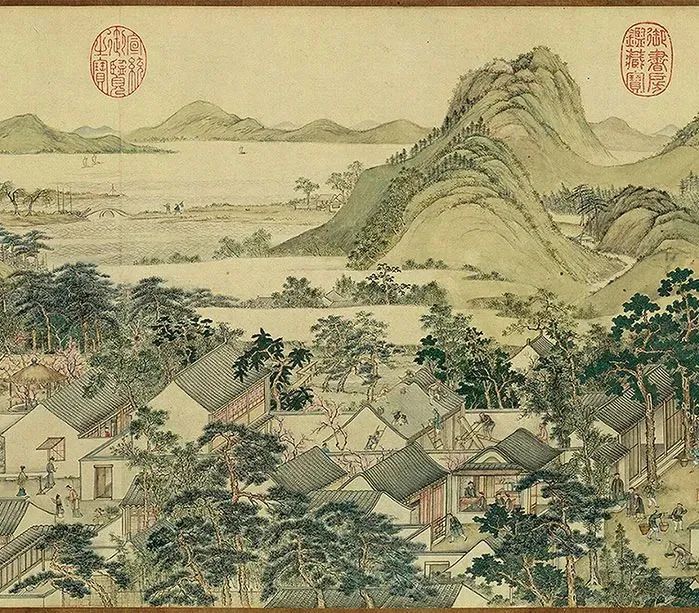

清代 徐扬 姑苏繁华图

纸本设色 35.8x1225cm

辽宁省博物馆

《姑苏繁华图》全长12.25米,比《清明上河图》长一倍多,耗费画家24年时间,详细描绘了当时苏州“商贾辐辏,百货骈阗”的市井风情。粗略计算,全幅画有各色人物1万2千余人,各色房屋建筑约2140余栋,各种桥梁50余座,各种客货船只400余只,各种商号招牌200余块,被后世誉为研究清代苏州的“百科全书”。

《姑苏繁华图》画面自灵岩山起,由木渎镇东行,过横山,渡石湖,历上方山,介狮和两山间,入苏州郡城、经盘、胥、阊三门,穿山塘街,至虎丘山止。作者自西向东,由乡入城,重点描绘了一村(山前)、一镇(苏州)、一街(山塘)的景物,画笔所至,连锦数十里内的湖光山色、水乡田园、村镇城池、社会风情跃然纸上。

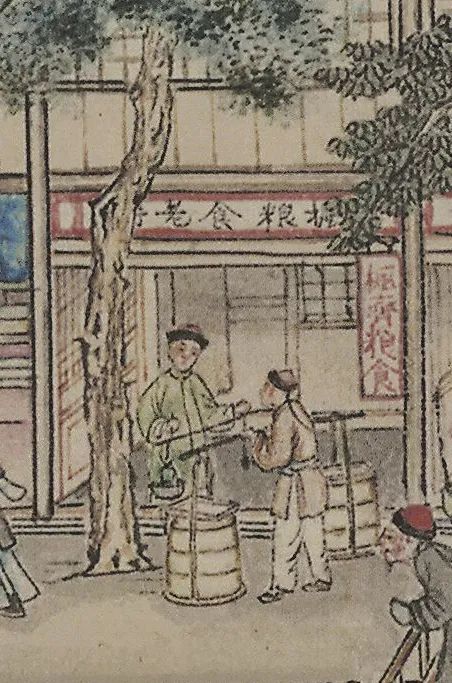

米行

其中粮食业商号共16家:米行(重复者5家)。粮食(重复者3家)。□□粮食老行。枫齐粮食。照枫粮食。豆饼(重复者2家)。粮食油酒。粮食,油酒,豆饼,名酒(三间门面)。粮食油酒豆饼老行,公平交易。

□□粮食老行、枫齐粮食

以苏州为中心的江南,明代后期起所产粮食已逐渐不敷供应,入清后,随着粮田比例的下降,人口的迅速增加和酿酒醋酱等工业用粮的大量耗费,江南粮食供应日不敷出的情形日益严重。苏州同时还是浙东乃至福建沿海的粮食转输中心,不少粮食被转运到了那些缺粮区。这就使得江南每年要通过长江输入长江上中游的米粮,通过运河输入华北地区的豆麦杂粮,通过海道输入东北地区的豆麦、豆饼等,其数量在雍正、乾隆年间多达每年2600多万石。苏州的粮食市场,集中在城郊的枫桥和北边的齐门。枫桥系运河所经,是明代以来江南最大的米粮转输中心,人称“大多湖广之米辏集于苏郡之枫桥,而枫桥之米间由上海、乍浦以往福建”。康熙年间,当地的洞庭西山米商为了摆脱镇上米牙的控制,特意在镇上设立会馆,让洞庭米船直接开进会馆,低价出售米粮,增强了竞争力。乾、嘉之际,枫桥一带米行多达200余家。徐扬所画虽然没有涉及枫桥,但将苏州米豆业的重要性描绘了出来,而“枫齐粮食”、“照枫粮食”则将枫桥粮食市场的领袖地位揭示了出来。

·结语·

中华文明根植于农耕文明。从中国特色的农事节气,到大道自然、天人合一的生态伦理;从耕读传家、父慈子孝的祖传家训,到邻里守望、诚信重礼的乡风民俗,等等,都是中华文化的鲜明标签,彰显着中华民族的思想智慧和精神追求。本次展览不仅回顾了稻作文明的起源与发展,更聚焦于这一过程中人类智慧与自然环境的和谐共生。从河姆渡文化的稻谷,到后世的各类农耕工具与艺术珍品,每一件展品都如同一扇窗,让我们窥见古人与自然的深刻对话,以及他们对土地的深厚情感。希望本次展览能让观众了解中国人最深层的生存智慧:在播种与收获之间,看见天地秩序,安顿人间岁月。同时,感受到中华文明在稻作文明滋养下绽放出的璀璨光芒。