我有嘉宾——中国历代西园雅集主题艺术展( 第三单元 | 风雨吞竹——西园雅集文人群像)

来源:发布时间:2025-08-15 作者:点击: 次

点击上方“弘雅书房”→点击右上角“...”→设为★

设置星标后,再也不会错过每一期的精彩文章啦!

模块三:风雨吞竹

——西园雅集文人群像

《元祐党籍碑》清末拓本的裂痕如历史刀疤,与雅集名单形成残酷互文,乌台诗案的创伤在苏轼《江上帖》"已过追赴期"的惶惑笔触、米芾《知府帖》"衰迟何幸"的佻达伪装中灼然可见;李公麟《免胄图》更以郭子仪单骑退敌暗喻"以文止戈"理想的破灭,回纥俯首成无声疾呼。当政治放逐成定局,笔墨化为救赎利器:李公麟《五马图》借"凤头骢"题跋暗讽朝廷失贤(遥应苏轼《马券》),《九歌图》山鬼孤绝与《百佛图》佛陀垂目共构晚岁心境;苏轼《前赤壁赋》将西园谈禅淬为"逝者如斯"的宇宙观照,米芾《蜀素帖》"青松劲挺"自铸风骨,《离骚经》抄本则与屈原结谪臣同盟。

至若《为霖图轴》"待为苍生起"的誓言,终使碾碎理想落雨成霖——当碑拓斑驳浸入赤壁月光,贡马嘶鸣混响离骚长叹,雅集显影为血墨对抗暴力的战场:元丰风雨摧折松竹,却撕不碎深扎笔墨的重生根系。

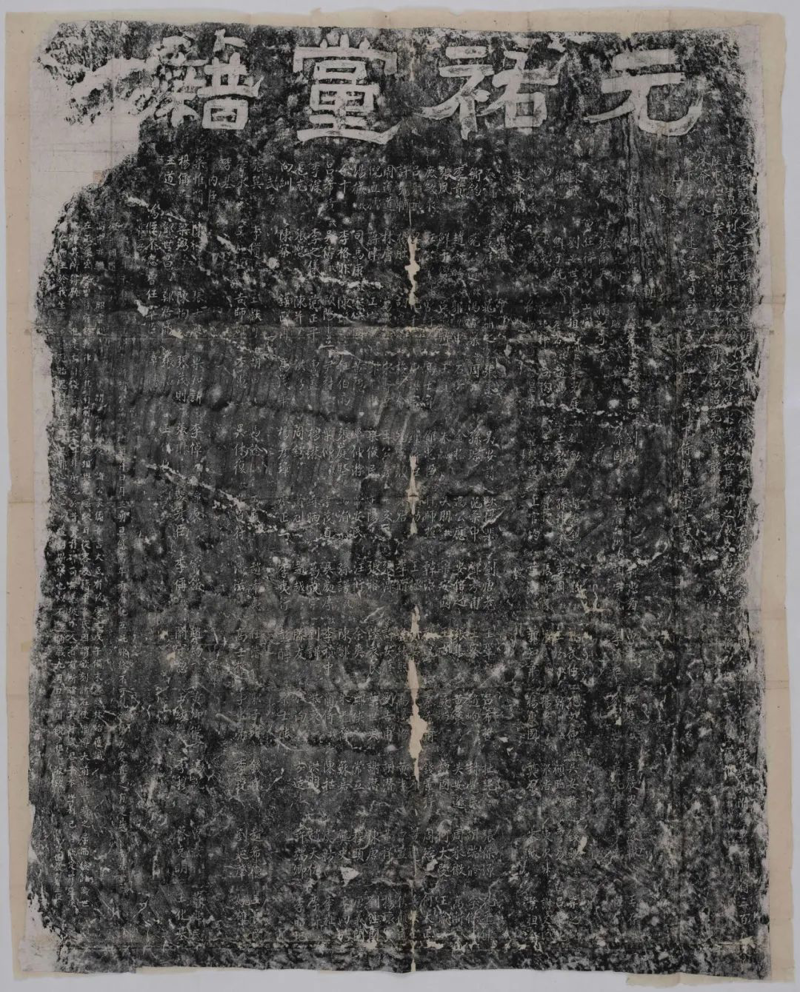

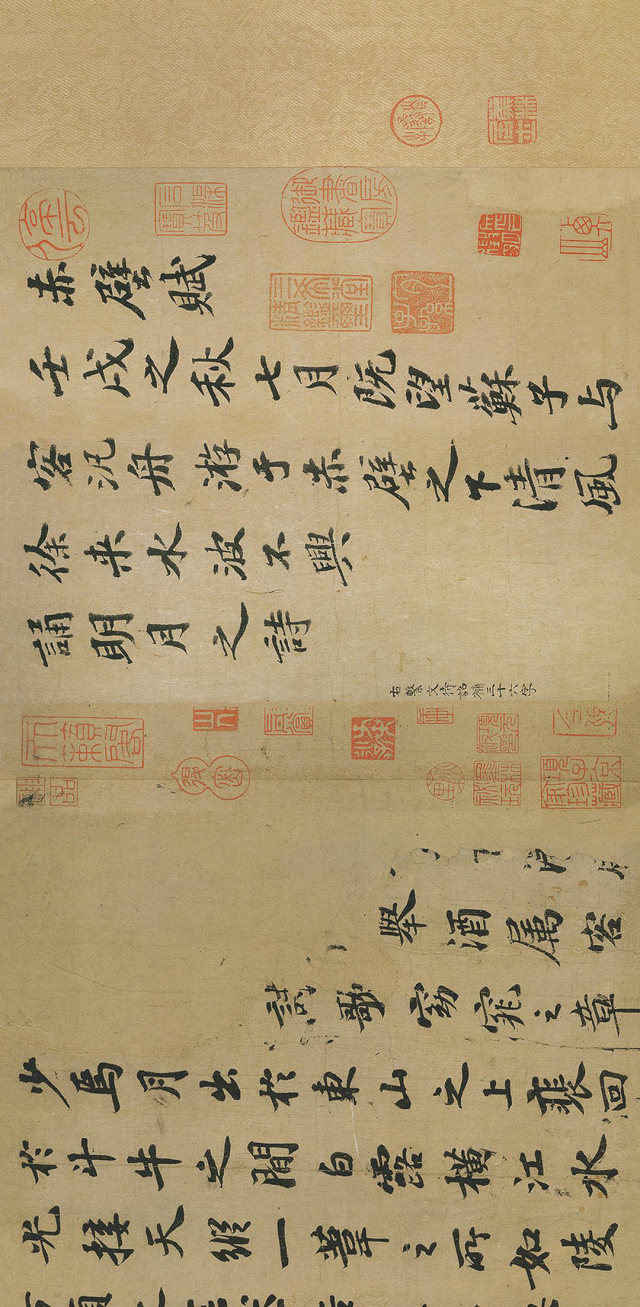

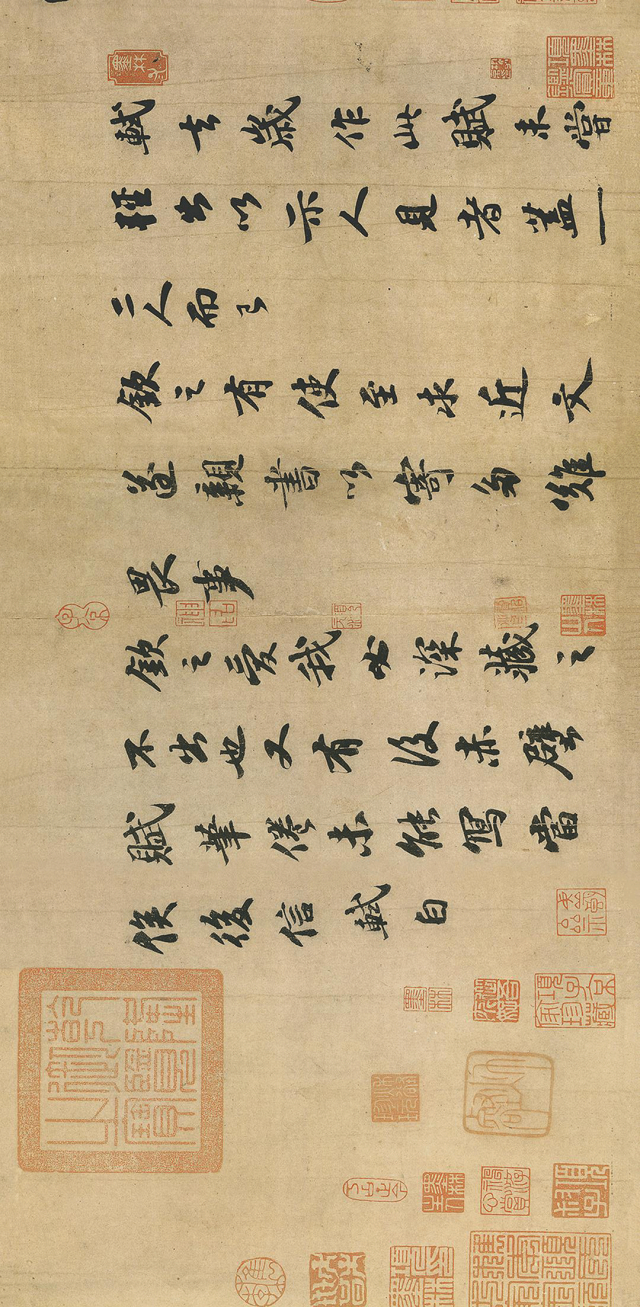

名称:元祐党籍(清末拓本)

作者: 佚名(宋)

创作时间:1198年

尺寸:191×151cm

材质:纸本墨拓

收藏机构: 中央美术学院图书馆

艺术时期: 宋代

元祐党籍碑原为北宋崇宁年间(1102-1106)蔡京迫害旧党的政治工具,将司马光、苏轼等309人刻碑定为“奸党”,后因天象示警遭徽宗毁碑。现存广西二碑均为南宋重刻:桂林龙隐岩碑(1198年)由党人梁焘曾孙梁律据家藏旧本复刻,碑高192厘米,隶书额题“元祐党籍”四字,风雨侵蚀仍可辨名姓;融水真仙岩碑(1211年沈暐重刻)于明代损毁后再度复刻,为后世摹本。两碑意义发生历史反转——南宋党人后裔以重刻彰显先祖气节,使其从政治耻辱柱蜕变为文人风骨丰碑,成为研究宋代党争的核心物证。

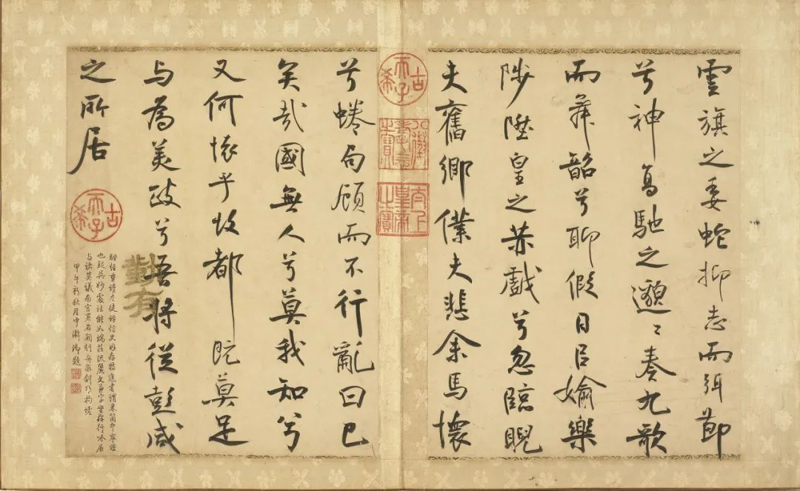

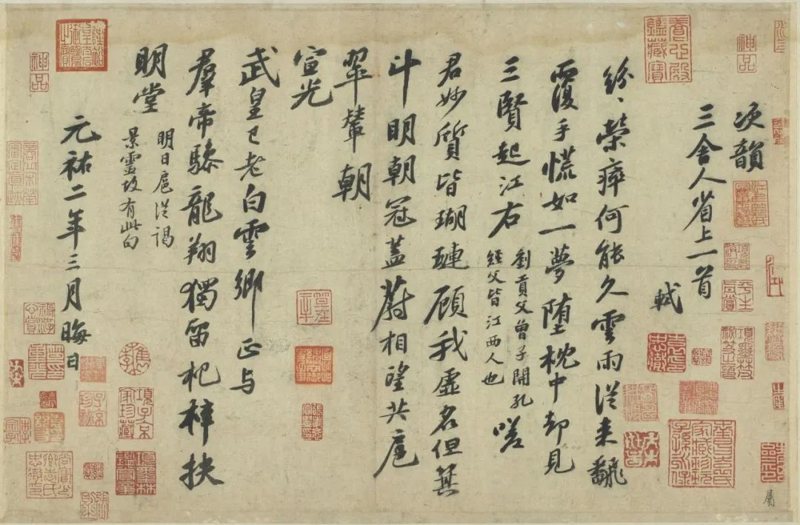

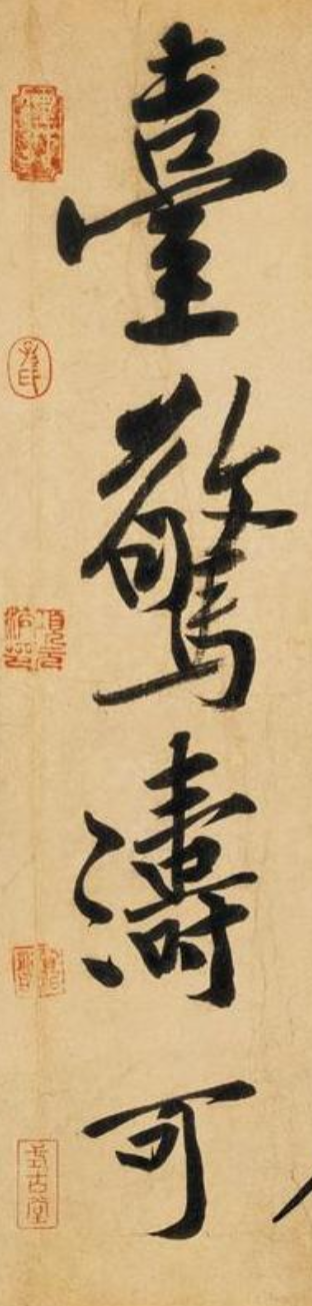

名称:次韵秦太虚见戏耳聋诗帖

作者: 苏轼

创作时间:1079

尺寸:30.7cmx45.3cm

材质:纸本

收藏机构: 台北故宫博物院

艺术时期: 宋代

《次韵秦太虚见戏耳聋诗帖》书于元丰二年(1079),正值乌台诗案爆发前夕。其笔法取法《兰亭序》之纵逸而内敛锋芒:字间断连如珠落盘,单字结体取横势而肥厚(如“聋”字宝盖右展),形成“石压蛤蟆”之谑中见拙的独特韵律。通篇墨韵浓枯参差,藏锋于使转间——若“戏”字戈钩蓄势不露,“耳”字悬针垂缩半收,尽显“藏巧于拙”的辩证智慧。黄庭坚评此刻“笔圆而韵胜”,实开《寒食帖》“绵里裹铁”笔性之先声。此作不仅是苏轼中年书风的转捩点,更是文人戏谑精神在书法中的极致演绎:当政治风暴将至,笔墨成了最后的自由战场。

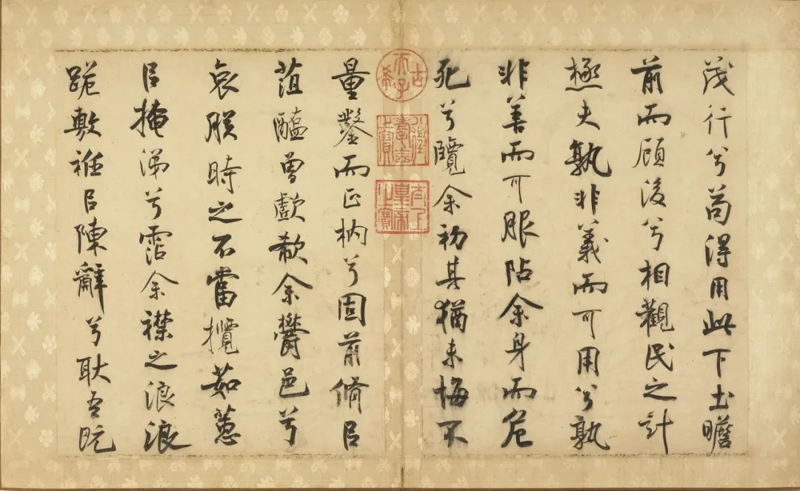

名称:前赤壁赋

作者: 苏轼

创作时间:1083

尺寸:23.9cmx258cm

材质:素笺墨迹本

收藏机构: 台北故宫博物院

艺术时期: 宋代

《前赤壁赋》书于元丰五年(1082)苏轼贬谪黄州期间,台北故宫藏本为小楷行意长卷,现存六十六行(前五行三十六字由文徵明补书)。此卷诞生于多重困境中:乌台诗案余悸未消,“不得签署公事”的禁锢犹在,赤壁词“人生如梦”的慨叹尚萦耳际。

然其笔墨却显惊人超越——结字疏朗如江天开阔,笔锋藏于圆转(如“水”字隐钩、“月”字缩捺),将佛老哲思熔铸为“纵一苇之所如”的视觉韵律。卷末自跋“多难畏事,必深藏之”道尽政治高压下的慎微,然通篇清旷之气终破纸而出:扁舟意象非仅怀古,更为自我救赎的隐喻。当世路倾仄,此卷印证了苏轼“在泥沼中仰望星穹”的能力——肉身困于黄州,精神已凌万顷之茫然。

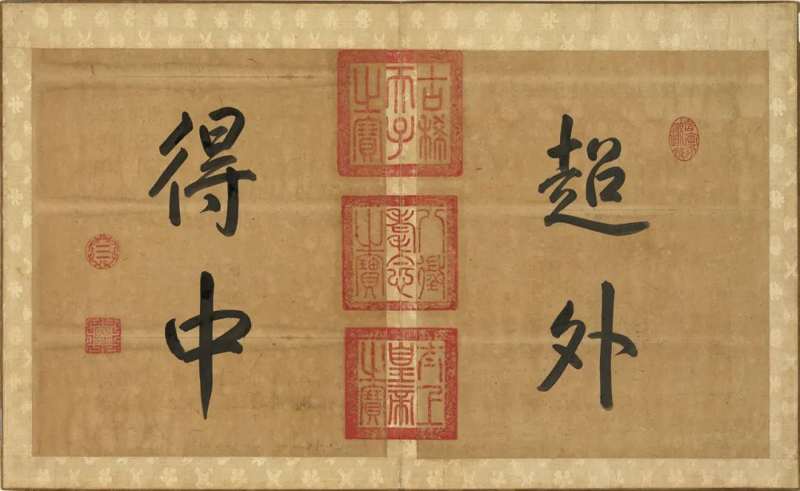

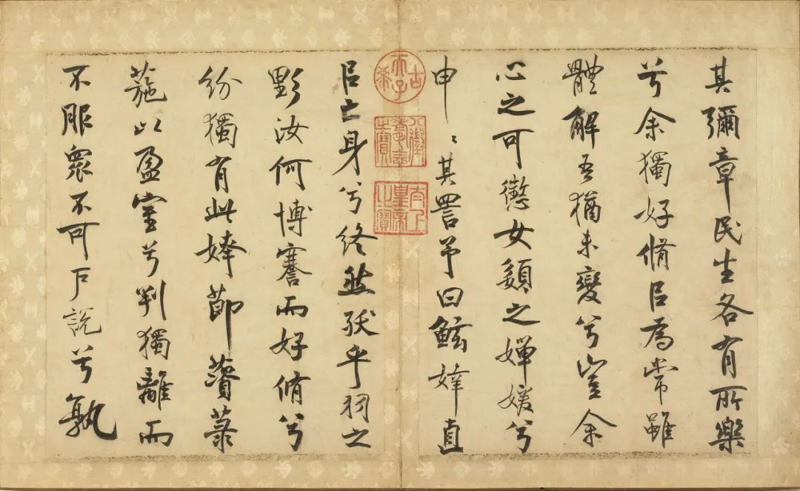

名称:宋四家法书卷

苏轼书次韵三舍人省上诗

作者: 苏轼

创作时间:宋哲宗元祐二年(1087)

尺寸:30.9x47.9cm

材质:纸本墨笔

收藏机构: 台北故宫博物院

艺术时期: 宋代

《书次韵三舍人省上诗》为苏轼元祐二年(1087)重录旧作,赠中书舍人刘攽(贡父)、曾巩(子开)、孔文仲(经父)。此卷以肥厚行楷书六十六行,前五行由文徵明补缺。释文“纷纷荣瘁何能久”直刺党争无常,“云雨翻覆手”暗喻新旧党势力更迭;“嗟君妙质皆瑚琑”赞三贤才器如礼器贵重,“顾我虚名但箕斗”自嘲虚名如星斗遥不可及——在“明朝冠盖蔚相望”的元祐更化盛景中,苏轼清醒预见危机。其书法藏章草遗意于丰腴墨韵(如“辇”字捺脚如刀出鞘,“杞”字木旁枯笔似裂帛),结字右昂左沉如危石欲坠,恰似旧党短暂复兴的隐喻。

此作不仅是苏轼政治中年的忧思实录,更以“独留杞梓扶明堂”之句,道尽文人匡扶社稷的永恒困境。

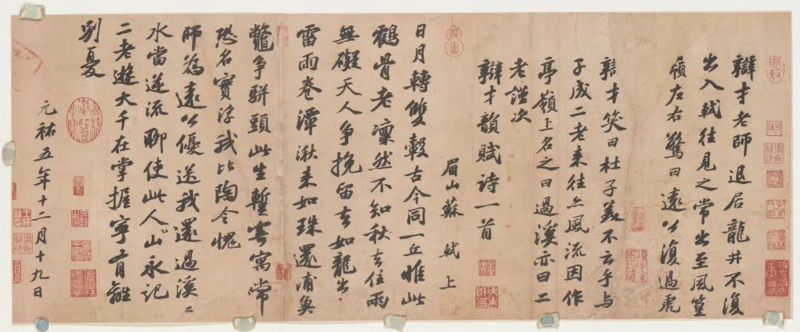

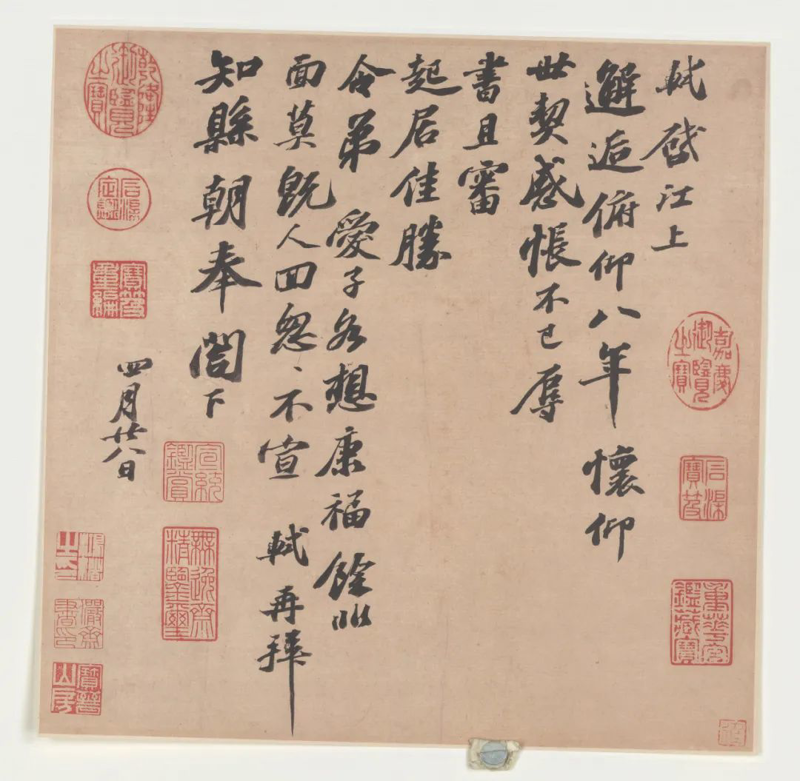

名称:江上帖(邂逅帖)

作者: 苏轼

材质:纸本

收藏机构: 台北故宫博物院

艺术时期: 宋代

《江上帖》(又名《邂逅帖》)书于建中靖国元年(1101)四月廿八日,苏轼逝世前两月于真州致世交杜孟坚之信札。全笺9行58字,尺寸27.7×38.7厘米(台北故宫书00054303)。释文“江上邂逅俯仰八年”道尽人生须臾,“厚书且番”的枯墨逆锋,映照北归途中的衰病交侵。

其书风呈三重矛盾统一:散淡见于行距疏朗如江雾弥散(行距宽达字高两倍),俊逸显于“仰”“福”等字纵笔如孤鹤冲霄,刚正凝于“轼再拜”三字顿挫如金石坠地——尤以末行“四月廿八日”笔锋散裂如竹节崩雪,成“人书俱老”的悲怆注脚。

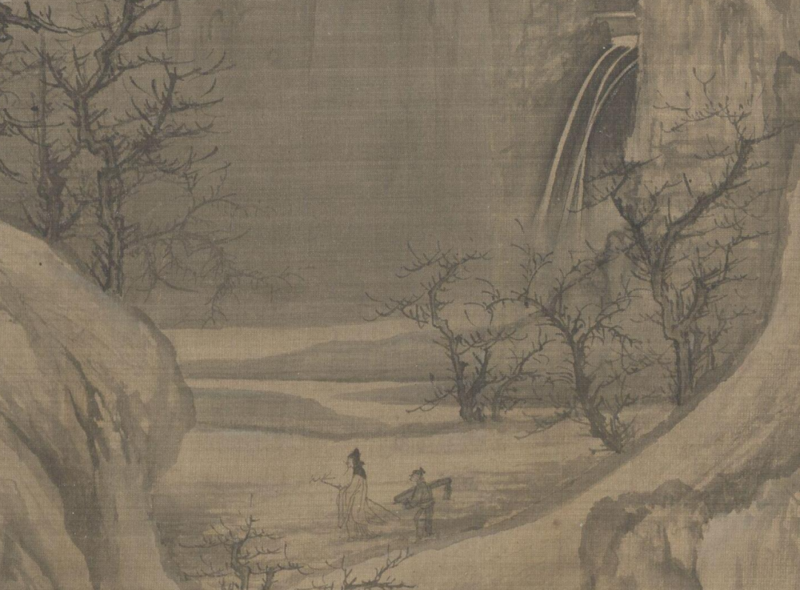

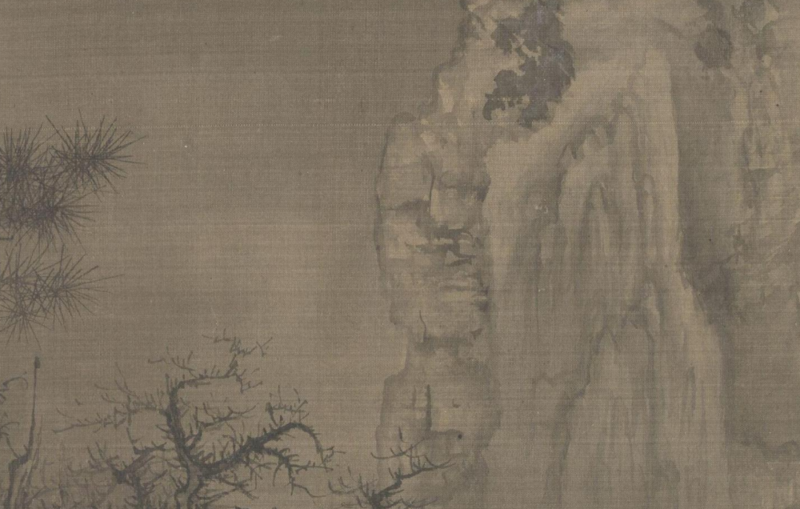

名称:渔村小雪图卷

作者: 王诜

尺寸:34.6cm x 219.7cm

材质:绢本设色

收藏机构: 北京故宫博物院

艺术时期: 宋代

《渔村小雪图卷》细节图

王诜(1048-1104)以开国功臣之后尚蜀国公主,却因元丰二年(1079)乌台诗案牵连贬谪均州七年。这场政治放逐彻底重塑其艺术灵魂——归京后“独好山水穷幽邃”(《宣和画谱》),《渔村小雪图卷》正是其精神转捩的视觉宣言。

此卷以贬谪体验重构隐逸美学:水墨为骨,侧锋短笔勾皴山石,破墨法晕染雪雾苍茫;金粉为魂,铅粉积雪山巅,泥金点染苇尖夕照,融唐代金碧于李成寒林范式。寒松中锋浓墨挺立,恰似士人凌霜傲骨;渔夫独钓非写实劳苦,实为“可游可居”的自我投射。当宫廷驸马化身寒江钓客,此作终以“诗画破壁” 成就文人画的终极命题:在政治冰雪中,以笔墨凿开一脉温泉。

名称:行楷书送四十九侄诗卷

作者: 黄庭坚

尺寸:35.5cm×130.2cm

材质:纸本墨笔

作品类型: 中国书法

艺术时期: 宋代

黄庭坚(1045-1105)作为“苏门四学士”之首,一生深陷元祐党争漩涡,四遭贬谪。然其书法恰在政治风雪中完成裂变:早期师法周越、苏轼,元祐年间任馆职时(1086-1093)已显破立之志,《行楷书送四十九侄诗卷》正是此关键期的宣言。此作虽诗题人物失考(《山谷外集》未录),却以视觉革命呼应张耒“不践前人旧行迹”的评赞:字大如拳,取法柳公权而更趋险绝——撇捺如长戟破空(“轩昂”二字捺脚横扫三字位),横势结体如危石欲坠,却在跌宕中孕蓄挺拔之力。较苏轼“石压蛤蟆”的扁阔,此卷以辐射式架构(中宫紧收而四维开张)预告“黄体”时代来临。当馆阁文士犹摹颜柳,山谷已用笔墨在北宋书坛凿出第一道惊雷。

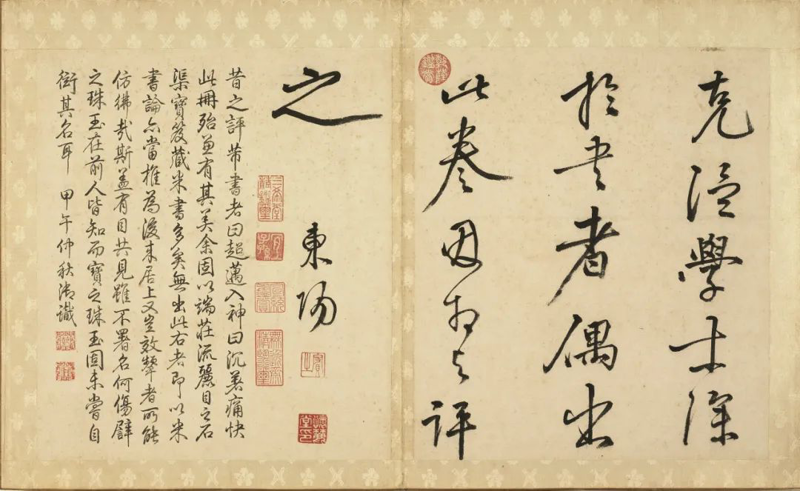

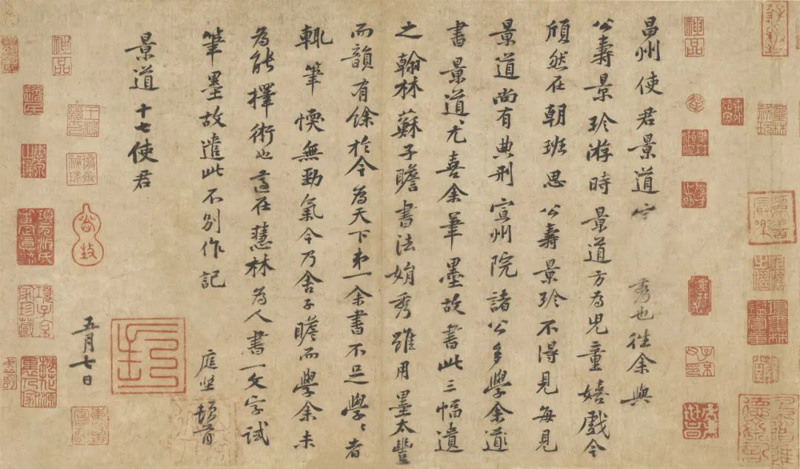

名称:致景道十七使君尺牍

作者: 黄庭坚

尺寸:27.8cm×47.4cm

材质:纸本墨笔

收藏机构: 台北故宫博物院

艺术时期: 宋代

《致景道十七使君尺牍》收录于《戏鸿堂法书》等丛帖,其核心价值在黄庭坚自述书学观:“翰林苏子瞻书法娟秀,虽用墨太丰而韵有余,于今为天下第一。余书不足学,学者辄笔懦无劲气。”此论直指苏黄美学分野——苏轼书以丰墨韵胜,黄氏则以骨力见长。二人互谑“石压蛤蟆”(讽苏字扁阔)、“死蛇挂树”(嘲黄字缠绕),实为对彼此核心特质的精准提炼:苏轼《寒食帖》墨涨如泪,恰证“用墨太丰”之评;黄庭坚《松风阁》长枪大戟,正显“劲气”追求。这组戏言超越私人调侃,成为宋代书论“形神之辨”的鲜活注脚,映照元祐文人“和而不同”的君子襟怀。

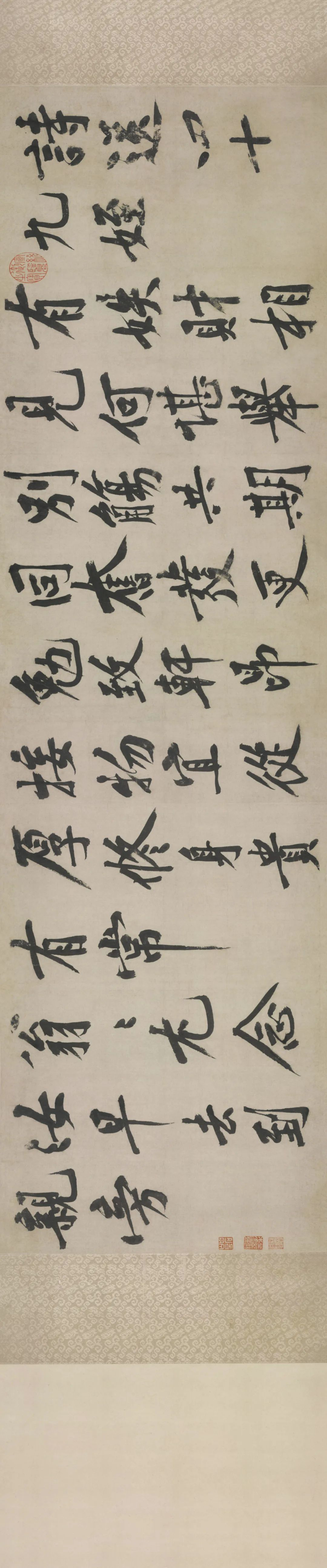

名称:寒山子庞居士诗帖

作者: 黄庭坚

创作时间:约1099

尺寸:29.1cmx213.8cm

材质:纸本

收藏机构: 台北故宫博物院

艺术时期: 宋代

《寒山子庞居士诗帖》细节

《寒山子庞居士诗帖》书绍圣二年(1095)黄庭坚贬谪黔州途中,抄录唐代二禅者诗偈。庞蕴(庞居士)为石头希迁法嗣,其语录“心如虚空”的禅机,在黄氏笔下化为飞动与沉着的悖论统一:点画似空中荡桨(“着”字捺笔破锋三折),却根植篆籀绞锋之力;结体如老藤攀岩(“寒”字宝盖横展如翼),而中宫紧束似禅定。全篇墨色苍枯处若庞居士“空筐弃水”之喻,飞白流动处承寒山子“风吟叶落”之境。此作非仅书法杰构,更是贬谪路上的精神仪轨。

名称:教审帖

作者: 黄庭坚

创作时间:1088

尺寸:27.1cmx43.1cm

材质:纸本

收藏机构: 台北故宫博物院

艺术时期: 宋代

《教审帖》(又名《与立之承奉书》)作于元祐三年(1088)汴京,时值旧党执政的短暂平静期。全笺行草九行八十一字,钤南宋皇家"缉熙殿宝"印,见证其由宋入清宫递藏脉络。此帖书风展露黄庭坚变法前夜的笔法实验:起笔侧锋取险势(如"审"字竖钩锐如竹刺),转折处却融章草圆劲("奉"字末笔回环似古藤),形成"欹侧中求平衡"的独特韵律。较同期苏轼丰腴墨韵,黄氏以枯润相生墨法("笔"字飞白若秋蝉振翼)预告晚年草书革命。其内容嘱友人校勘诗稿,更折射元祐文人"字字必较"的学术信仰——当新党风暴隐于地平线,这封尺牍恰似砚海扁舟,载着士人最后的诗书从容。

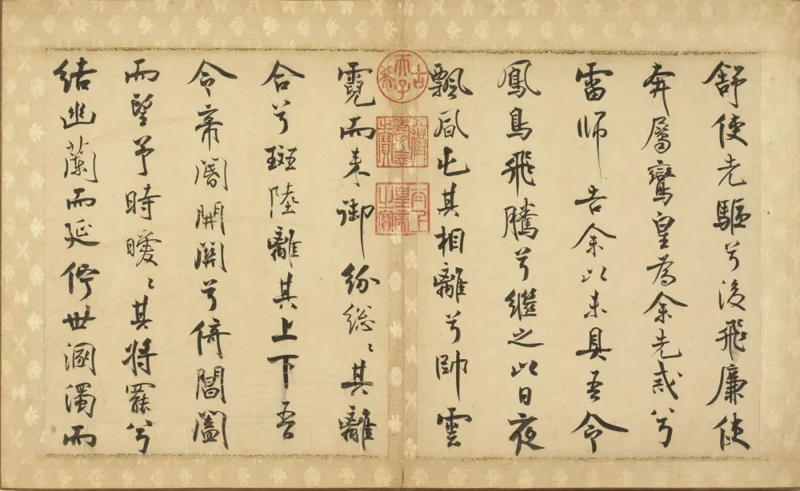

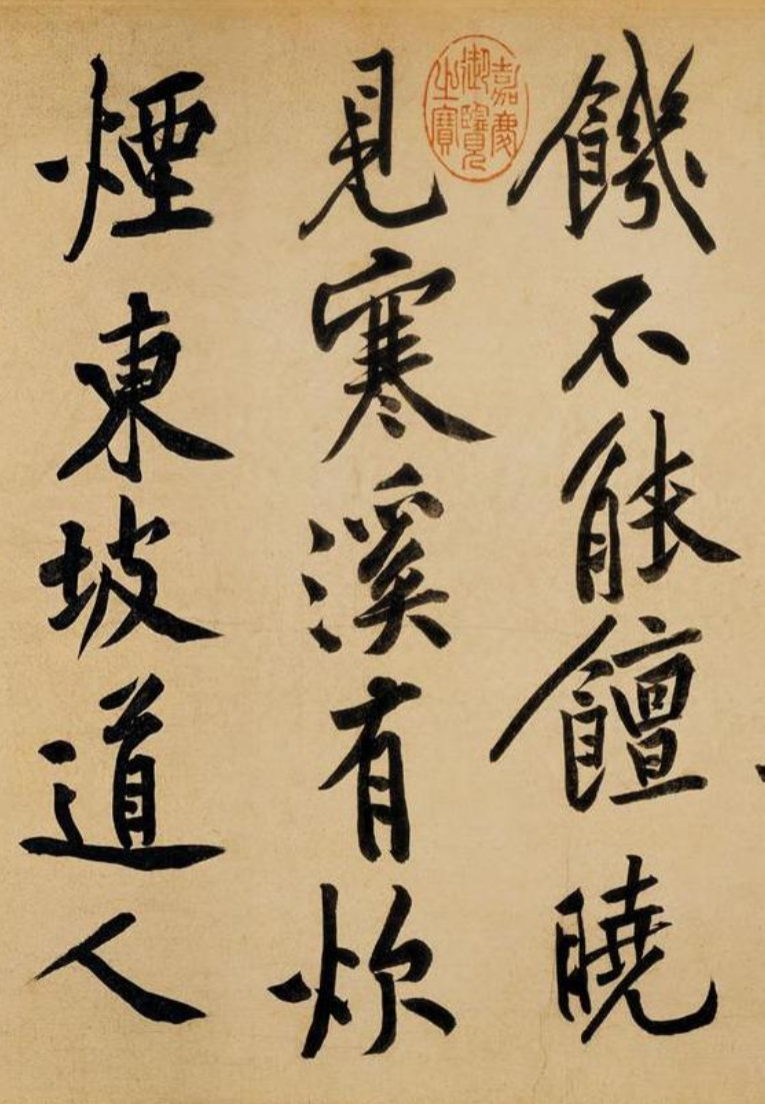

名称:松风阁诗帖

作者: 黄庭坚

尺寸:32.8cmx219.2cm

材质:纸本

收藏机构: 台北故宫博物院

艺术时期: 宋代

《松风阁诗帖》细节

《松风阁诗帖》书于崇宁元年(1102)九月,黄庭坚谪居鄂州时夜宿西山松风阁所作。此处乃孙权讲武故地,山谷听松涛怀故友(苏轼新逝),以行书153字铸就生命绝唱。其书以战代舞:长波大撇如断戈裂帛(“涛”字竖画三折锋),提顿起伏似松针坠露,将颜真卿《祭侄稿》悲怆化为苍劲。此卷更实践其诗学宣言——卷中“晓见寒溪有炊烟”化用杜甫,“我来名之意适然”暗承韩愈,恰是“点铁成金”的范本;然“山川为我妍”之句,终显“自成一家”的傲骨。历经元长公主、项元汴递藏(柯跋可证),今观墨痕如闻松风:当世路倾仄,笔墨是最后的直立姿态。

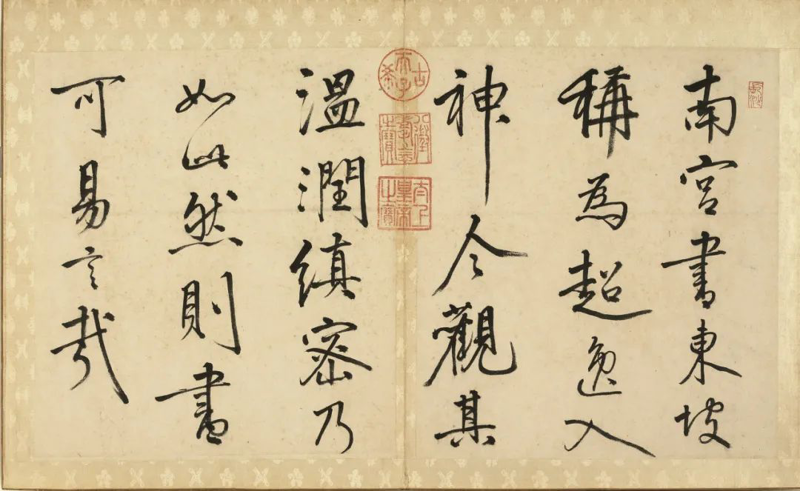

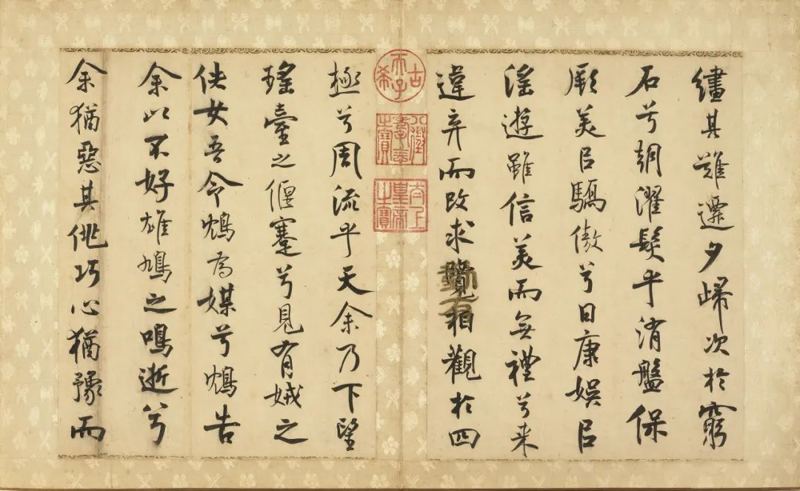

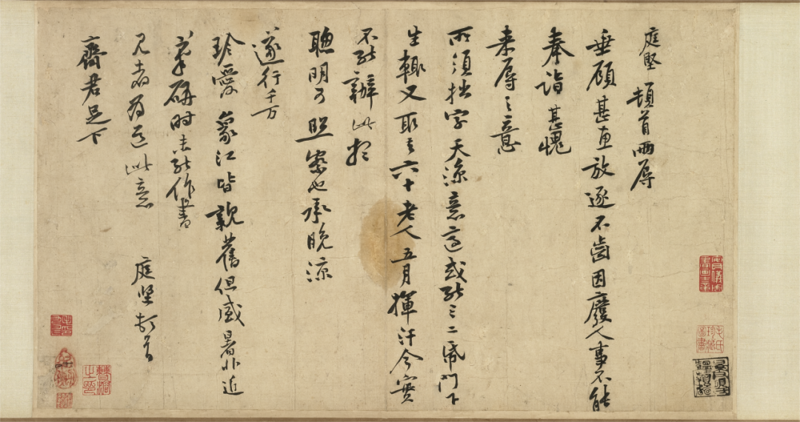

名称:宋四家书卷 黄庭坚致齐君尺牍

作者: 黄庭坚

尺寸:27.8x48.5cm

材质:纸本墨笔

收藏机构: 台北故宫博物院

艺术时期: 宋代

《致齐君尺牍》书于崇宁二年(1103)宜州贬所,黄庭坚绝笔之作。释文“放逐不齿”直刺政治迫害,“六十老人五月挥汗”泣诉瘴暑交侵的绝境——然其笔墨却迸发向死而生的美学革命:枯墨颤笔如竹裂石(“辱”字横画断锋三截),字势左倾似欲坠崖(“凉”字两点悬于虚空),却在“千万珍爱”四字忽转温润,如寒夜微烛。此信本为婉拒索字(“盛暑非近笔砚时”),反成文人风骨的终极宣言:当肉身困于象江瘴疠(今广西河池),灵魂却以笔墨突围。较《松风阁》的扛鼎之力,此笺以破碎感重构崇高,预告中国书法“丑拙美学”的来临。

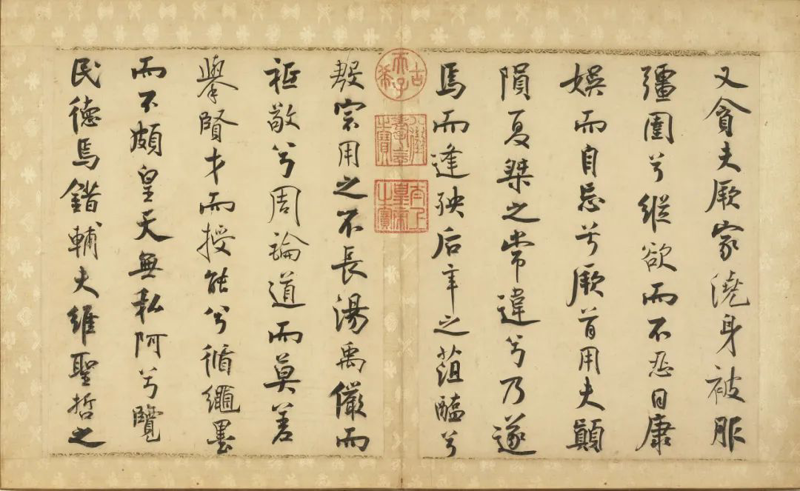

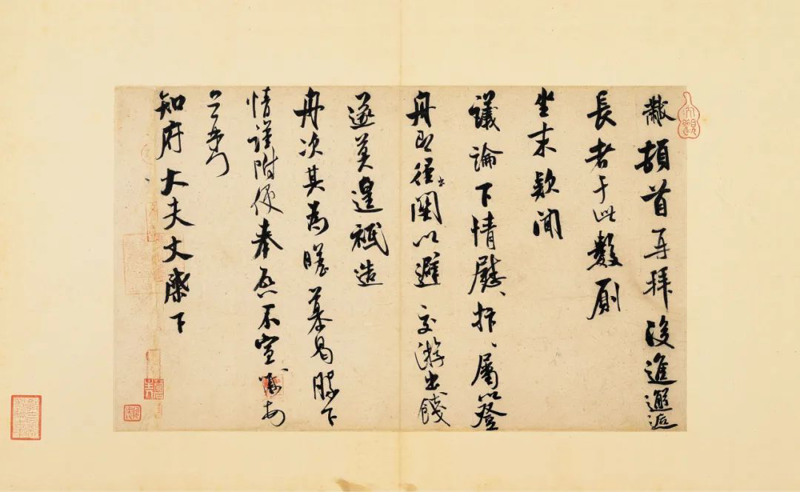

名称:知府帖

作者: 米芾

尺寸:29.8cmx49.6cm

材质:纸本墨笔

收藏机构: 台北故宫博物院

艺术时期: 宋代

米芾(1051-1107)以书画学博士侍徽宗,然其真身乃传统叛徒——早期“集古字”摹遍晋唐,晚年“刷字”自创风樯阵马。约元祐二年(1087)任雍丘知县时书《知府帖》(致开封府僚属),正是变法前夜的笨拙宣言。

此笺暴露早岁局限:三“辵”部首如列兵僵立(“进邂逅”雷同),首行“黻”怯“顿”莽,章法失衡;片状侧锋如刀削斧劈(前六行),尚拘于欧阳询法度。然转折见于末四行——中锋写“慕”字如古藤盘石,情意破纸,硬线重墨竟成悲怆先声。宋人曹勋讥其“早年未化”,却不知这生涩挣扎恰是《蜀素帖》“八面出锋”的母胎。

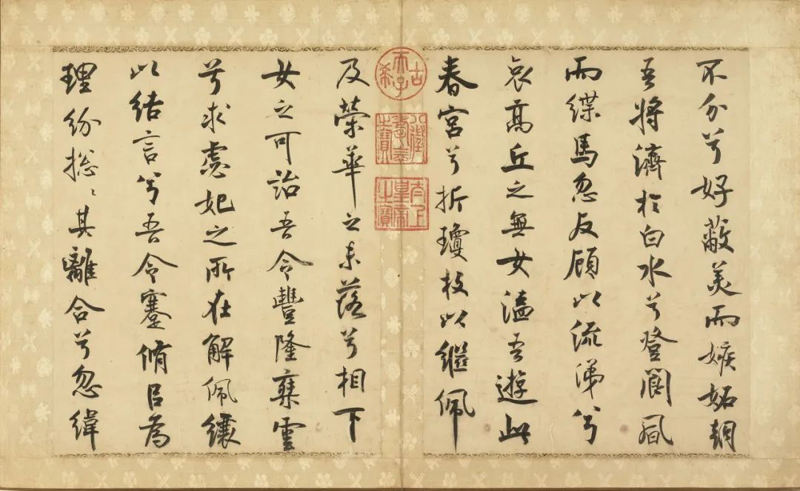

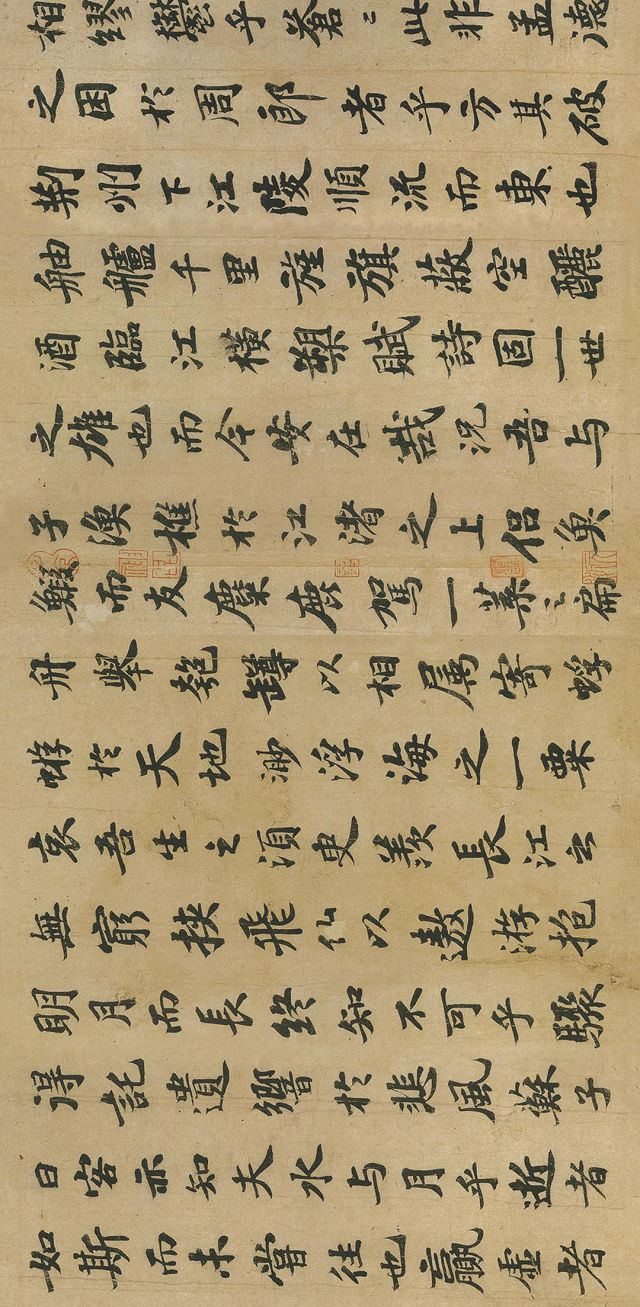

名称:蜀素帖

作者: 米芾

创作时间:1088

尺寸:27.8cmx270.8cm

材质:绢本

收藏机构: 台北故宫博物院

艺术时期: 宋代

《蜀素帖》(台北故宫藏)书于元祐三年(1088)苕溪之游,米芾应林希邀在蜀素(四川织纹罗)上即兴挥毫。此绢本因纹理粗涩拒墨,反逼出米芾“刷字”绝技:起笔以侧锋劈丝(拟古诗“龟”字枯笔如蚕食桑),行笔八面出锋(“鹤”字撇捺似刀裁帛),终以飞白破滞涩(《送王涣之》墨色氤氲若雾锁太湖)。

全卷五言七言诸体递变,笔势随诗境跃迁——从首行楷法拘谨到末篇草意淋漓,尤以“年寿齐”三字忽转细瘦奇险,见证即兴创作的能量喷薄。

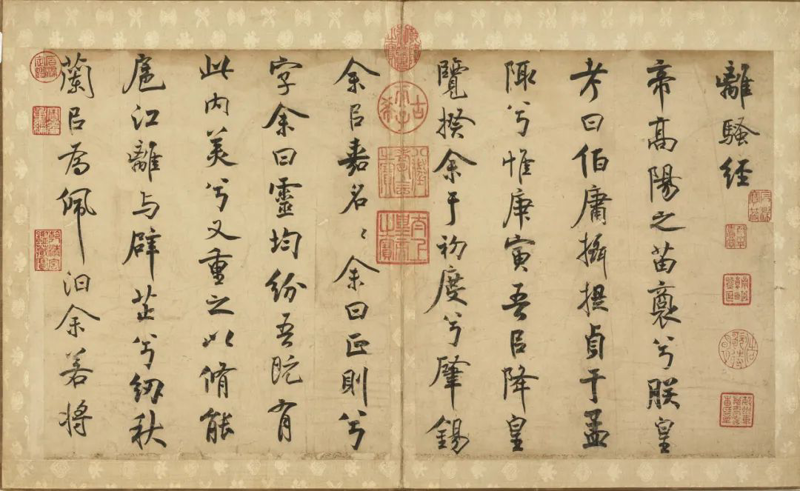

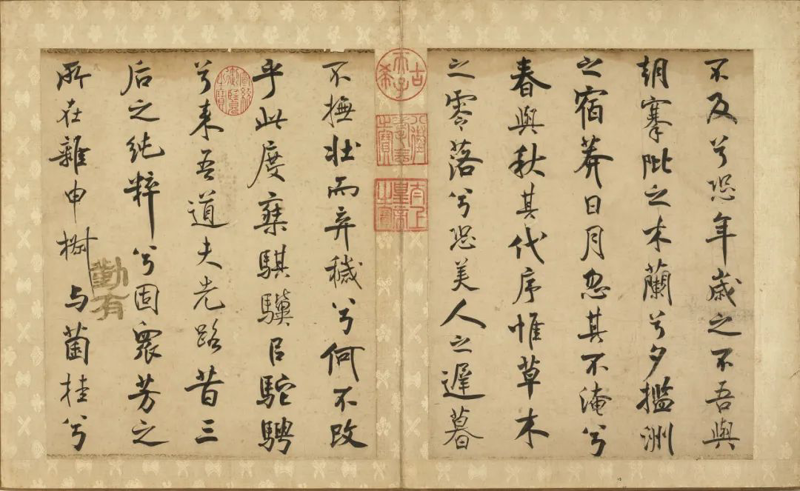

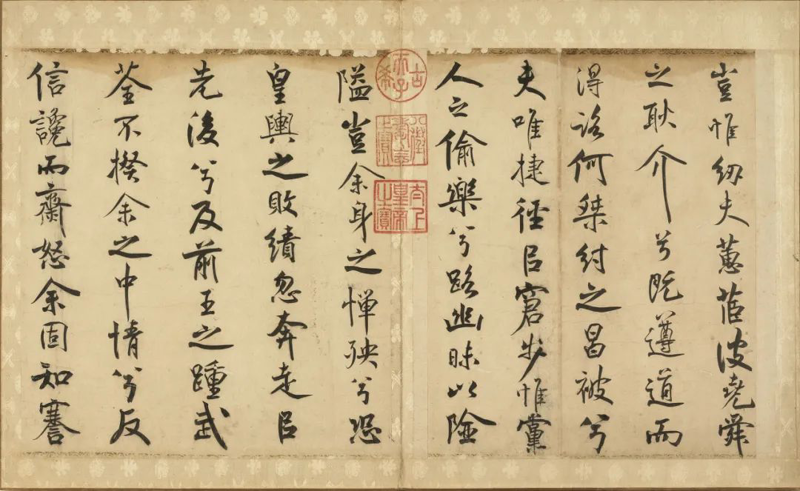

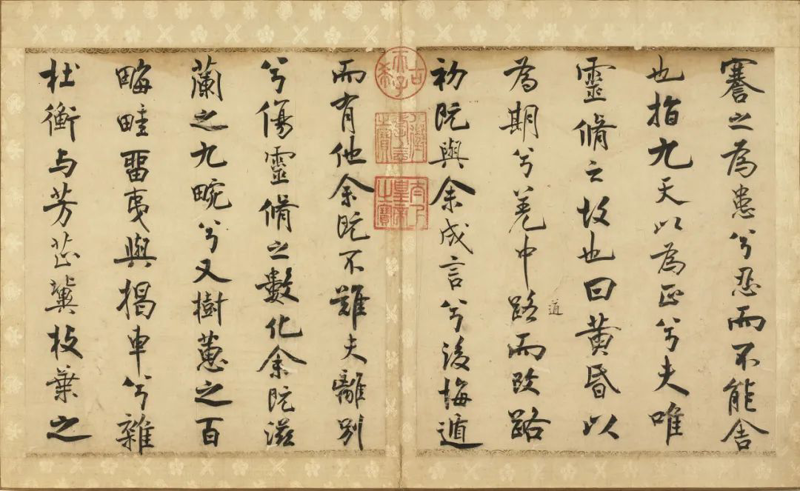

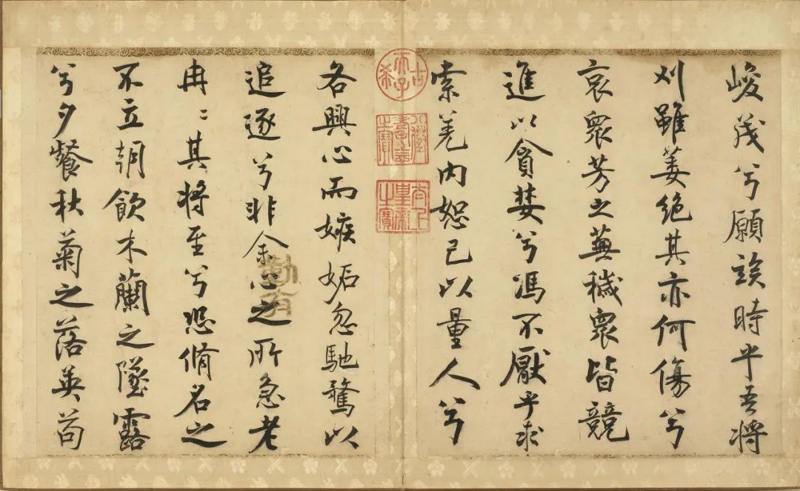

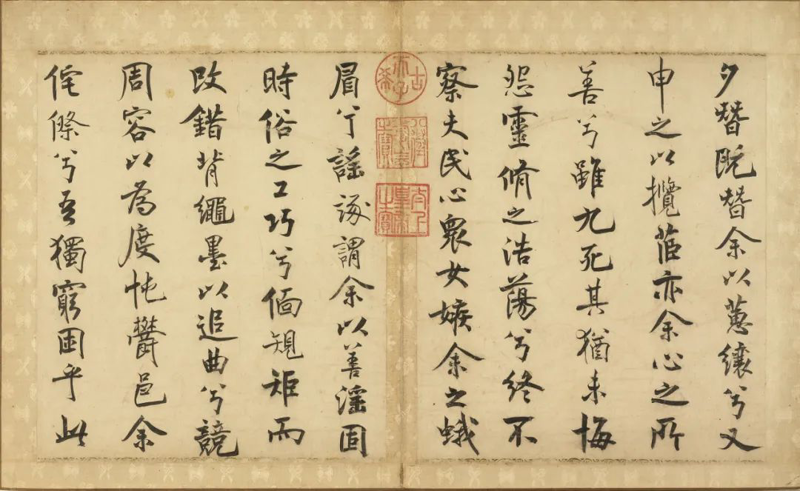

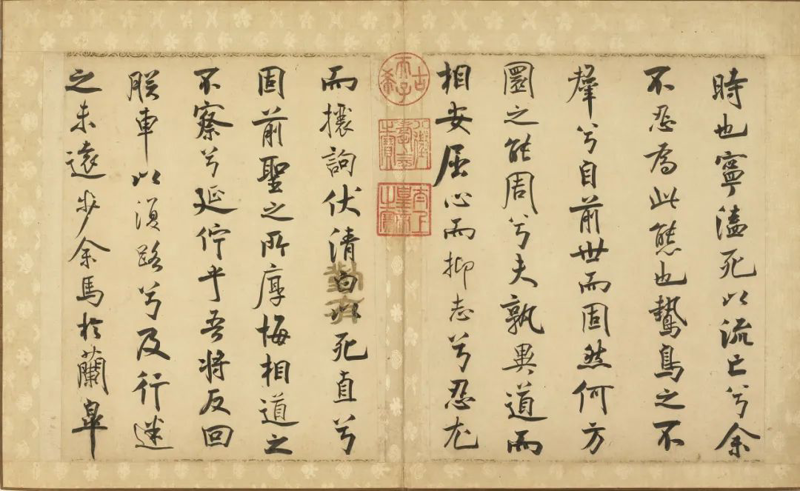

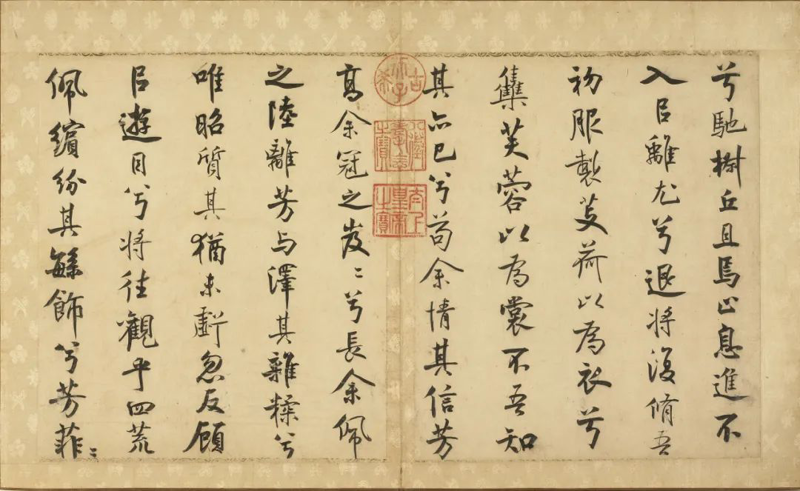

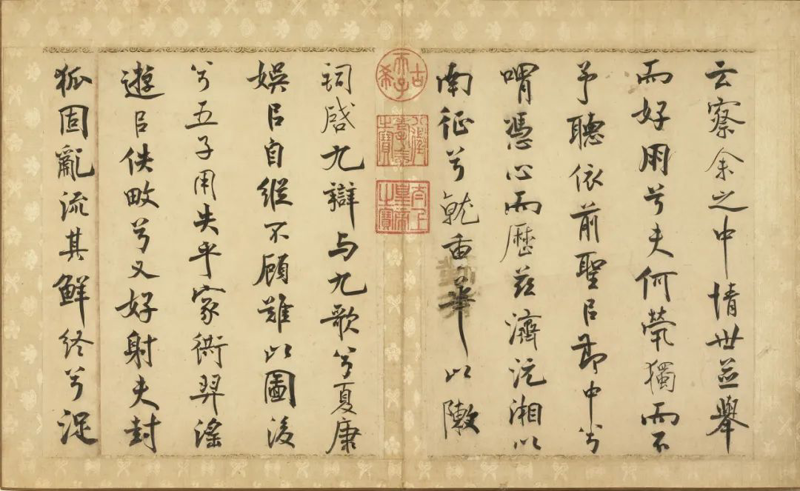

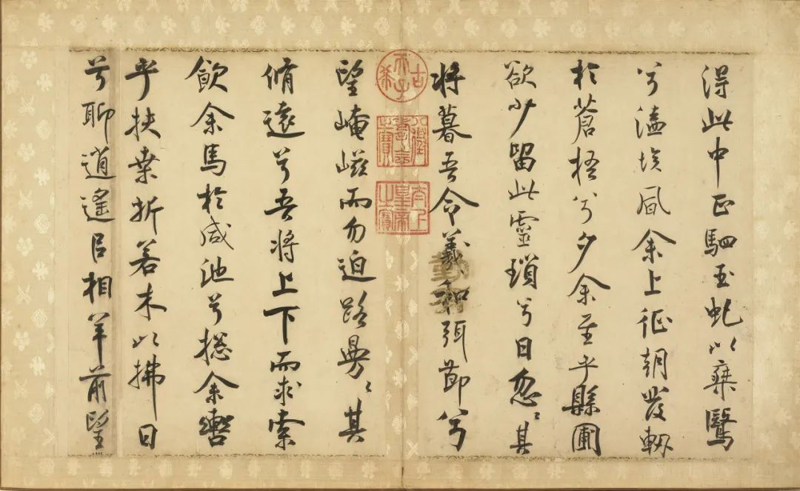

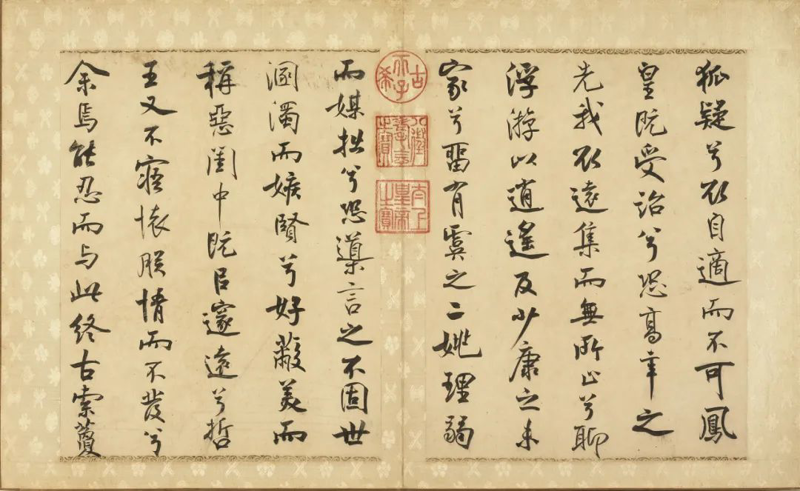

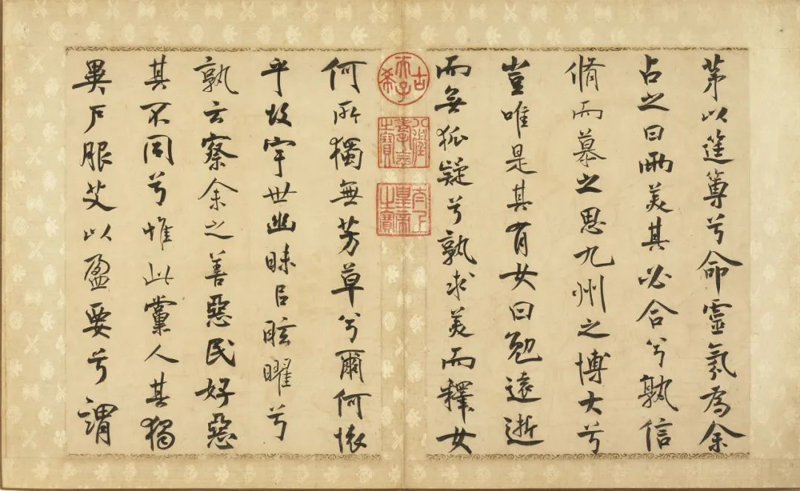

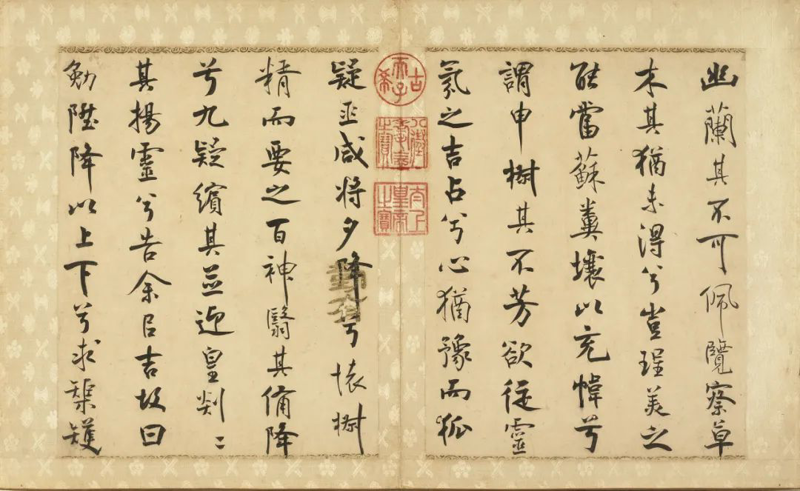

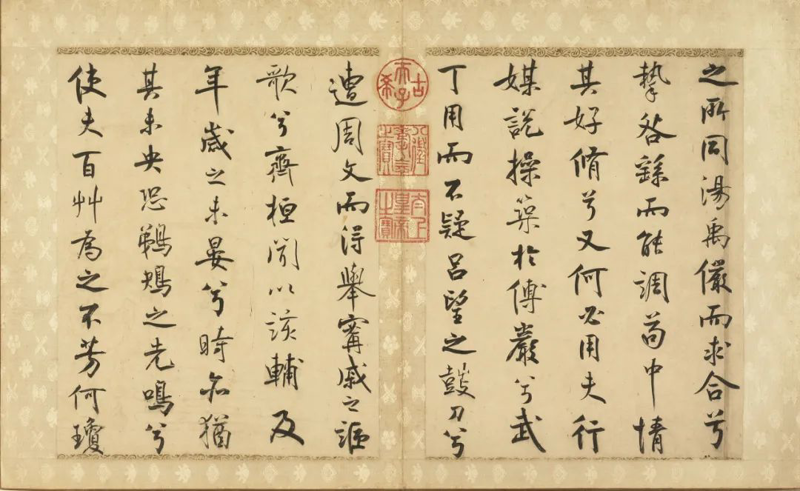

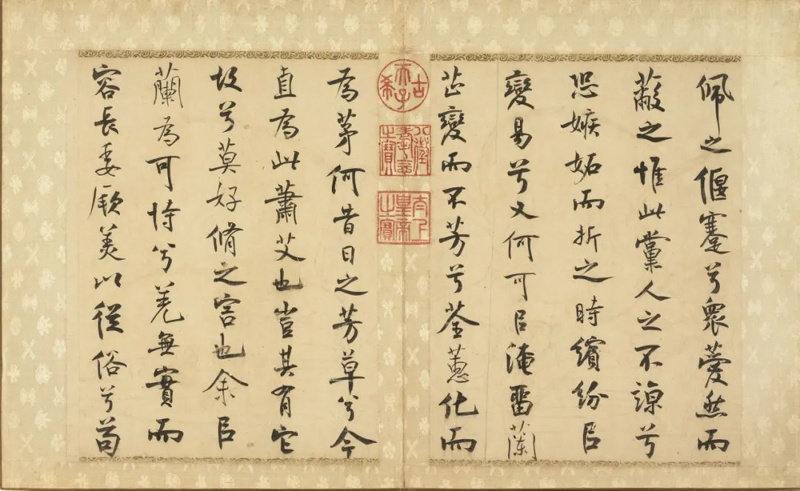

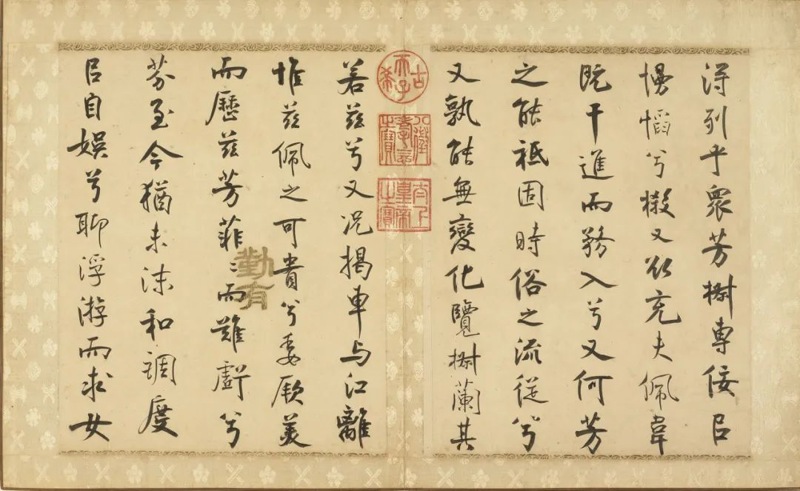

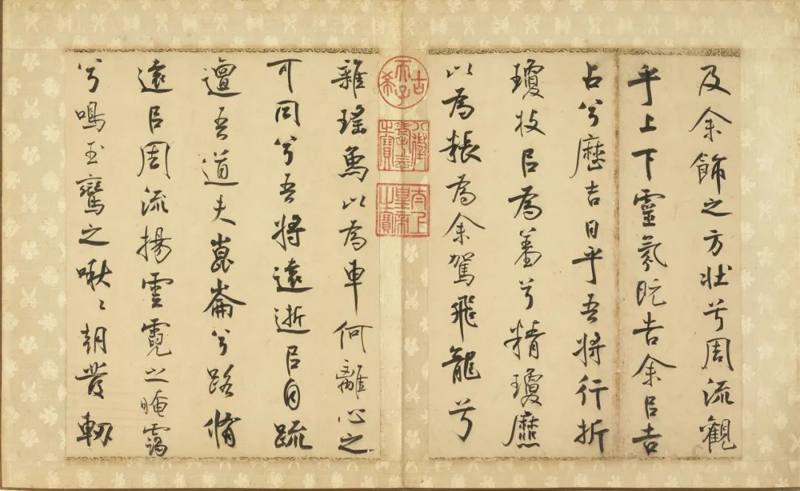

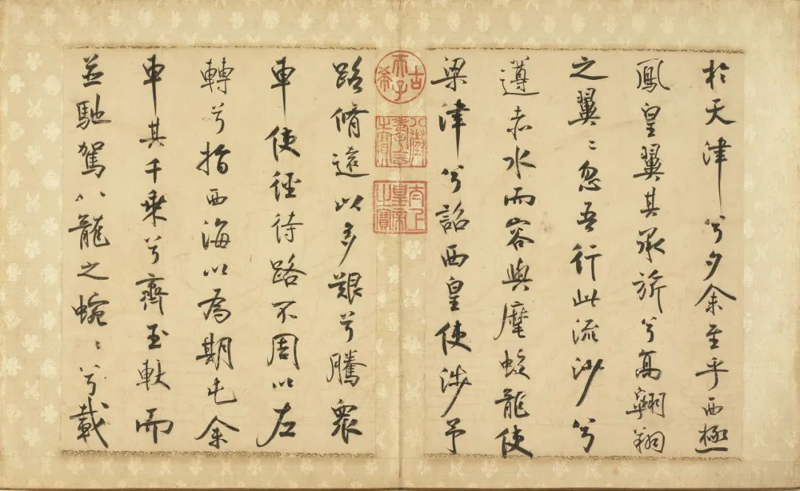

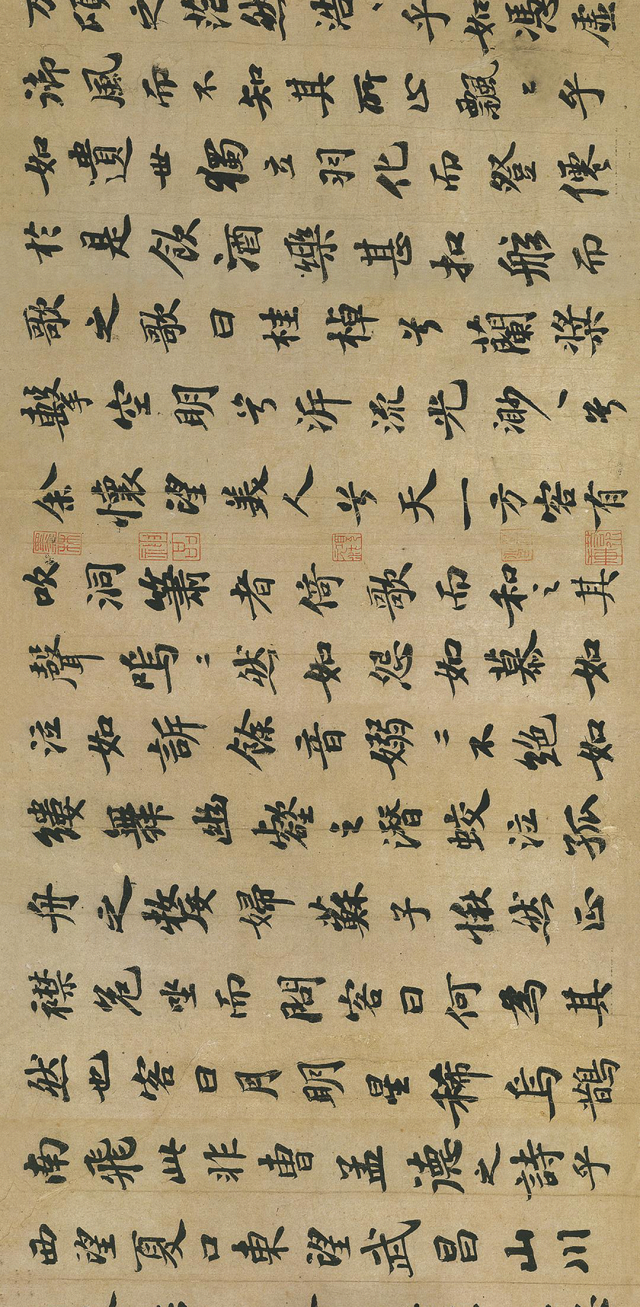

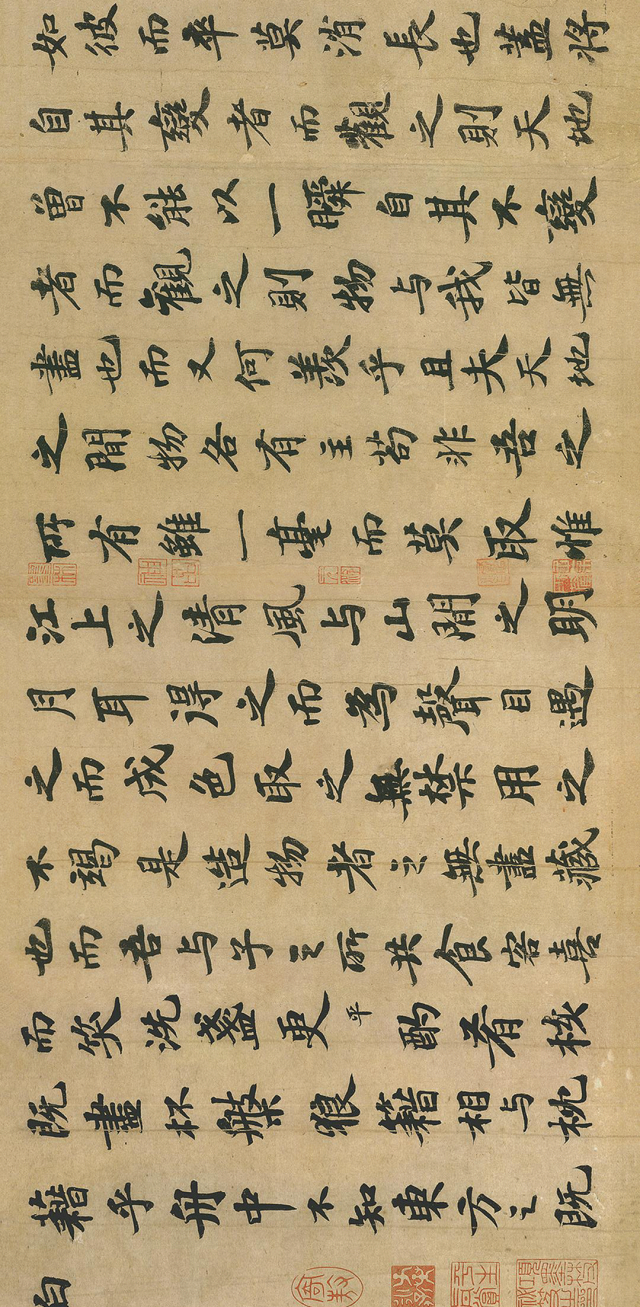

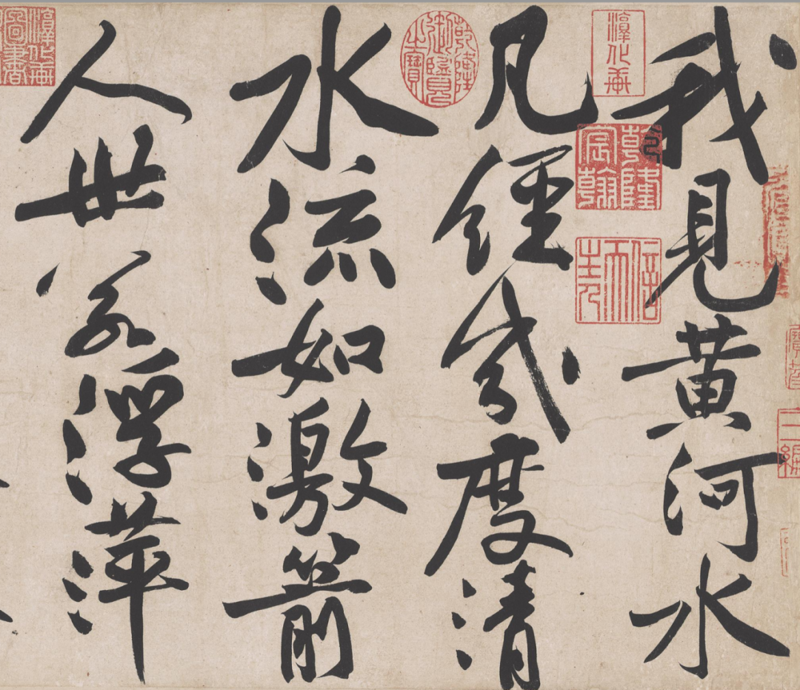

名称:离骚经册(三十一开)

作者:米芾

尺寸:35.5x30.8cm

材质:纸本墨笔

收藏机构: 台北故宫博物院

艺术时期: 宋代

米芾素有“癫狂”之名,却与千年前的屈原心意相通。屈原因谗被逐,米芾亦因孤高性情屡遭朝堂排挤。其手书《离骚经册》(三十一开,行书),在抄至“长太息以掩涕兮,哀民生之多艰”等句时,笔触谨守法度,如“艰”字顿挫如泣,暗藏其政治失意。他将屈子的“清白殉国”升华为士大夫“以笔墨守节”的精神抵抗。

《离骚》善用香草美人象征忠贞。米芾在书写“兰”、“蕙”等字时,刻意追求笔画的极致洁净:中锋圆劲似玉,撇捺舒展如沐清风。这种笔墨的视觉纯度,正是对屈原高洁人格的无声呼应,使整部册页成为文人精神纯度与风骨的视觉宣言。

名称:尺牍卷

作者: 米芾

尺寸:本幅一 26.2x46.5cm 本幅二26.5x45cm 本幅三 24.7x41cm 本幅四 24.6x38.2cm 本幅五 24.5x39 cm 本幅六 24.3x23 cm 本幅七 26x22 .9 cm 本幅八 23.2x33.5cm 本幅九 24.8x36.7cm 拖尾 32.6x73.1cm

材质:纸本墨笔

收藏机构: 台北故宫博物院

艺术时期: 宋代

此卷汇集米芾致友人(如伯修、司谏)的九通信札手稿,是窥见其性情与生活的珍贵窗口。内容极其鲜活私密:既有精明的艺术品交易(如为翟院深画作、王羲之《王略帖》讨价还价),也有晚年丧子(“失第三儿”)的孤寂寥落与健康衰颓之叹;既得意于收藏珍品(玉笔格、法帖),也流露“人生贵适意”的豁达。

信中细节生动:指点书画真伪鉴定,甚至提议“载米百斛”换取玉笔架,尽显其痴狂本色与幽默感。笔迹随内容跌宕,从精谨到率意,是其行书魅力的直接呈现。卷上钤有乾隆至宣统历代清宫鉴藏宝玺,流传有序,不仅是米芾书法杰作,更是了解宋代文人交往、收藏风尚及米芾真实人格的“私密档案”,历史与艺术价值并重。

名称:闻张都大宣德尺牍

作者: 米芾

创作时间:1105

尺寸:29.4cmx33.8cm

材质:纸本

收藏机构: 台北故宫博物院

艺术时期: 宋代

《张都大帖》展现了米芾不为人知的务实一面。这封写给长官的自荐信,核心是谋求治理运河的“都大”官职。信中,米芾绝非空谈艺术,而是精准剖析了河道弯曲度、水深与水流速度之间的科学关系,清晰论证其工程管理能力。这种对“物理”(事物规律)的深刻认知,与我们熟知的“癫狂”艺术家形象形成鲜明反差。

此帖不仅是了解米芾仕途抱负与科学素养的珍贵文献,更是其书法艺术的代表作。其行书笔法流畅劲健,布局疏密有致,在理性论述中仍见飞扬神采。作为台北故宫博物院的重要收藏,它揭示了米芾作为宋代士大夫,兼具艺术灵性与经世致用才能的复杂面向,颠覆了对其单一“艺术家”的刻板认知。

名称:孝经图卷

作者: 李公麟

尺寸:本幅20.5x702.6cm

材质:绢本水墨

收藏机构: 台北故宫博物院

艺术时期: 宋代

《孝经图卷》 细节图

李公麟(1049—1106),号龙眠居士,北宋文人画宗师。其首创“白描画体”,以纯墨线条提炼物象神韵,开创“扫去粉黛,淡毫清墨”的文人美学,代表作《五马图》《免胄图》以精准骨法载入画史。

台北故宫藏本《孝经图卷》旧托李公麟名,实为南宋院画家摹白描技法的典范。全卷纯用水墨,无任何设色,以简劲兰叶描勾画《孝经》十五章节场景。书法近高宗楷风,绘画通过疏密布局(如士人伏案、宗庙仪礼)构建儒家伦理空间。虽非龙眠真迹,却忠实承袭其白描精髓,卷上钤乾隆至宣统清宫鉴藏宝玺十一方,是南宋院画重构北宋文人传统的实证,亦为儒家思想视觉化的重要遗产。

名称:宋代 李公麟九歌图;米芾书辞卷

作者: 米芾 李公麟

创作时间:1077

尺寸:本幅27.3x654.6cm

材质:绢本水墨

收藏机构: 台北故宫博物院

艺术时期: 宋代

《李公麟九歌图》细节

《九歌图》卷是李公麟壮年白描代表作。全卷以纯水墨图解屈原《九歌》十一篇章,每段绘神祇人物并楷书对应辞章,共存神灵、人物形象四十三位。作品采用分节式构图(如《湘君》《湘夫人》同幅呈现),技法上运用多变的线描:云中君衣袂以游丝描表现飘逸,国殇甲胄以折芦描勾勒锐利,山鬼则以顿挫笔法塑造密林幽邃感。卷首题“九歌图龙眠居士制”,卷尾钤项元汴“天籁阁”、清宫“石渠宝笈”等鉴藏印二十一方。笔墨精微如吴其贞《书画记》所载“墨痕如春蚕吐丝”,为北宋白描人物典范。

名称:五马图卷

作者: 李公麟

尺寸:29.3cm x 225cm

材质:纸本设色

收藏机构: 东京国立博物馆

艺术时期: 宋代

《五马图卷》细节图

李公麟《五马图》卷(约1088年,纸本设色,东京国立博物馆藏)分五段绘元祐年间西域进贡御马:首段"凤头骢"细线勾形淡墨染斑,西域圉人戴皮帽牵行;次段"锦膊骢"重墨圈花鼻梁留白;三段"好头赤"赭石通染方折塑骨;四段"照夜白"纯白躯体唯缰绳施朱砂,汉官牵行;末段"满川花"以纯水墨浓淡写花斑,转侧动态精准。每段附黄庭坚题注马匹信息,人物分西域圉人、汉官两类写实呈现。全卷以"吴装"薄彩结合游丝描技法,马匹结构虚实相生。

名称:免胄图卷

作者: 李公麟

尺寸:本幅32.3x223.8cm

材质:绢本设色

收藏机构: 台北故宫博物院

艺术时期: 宋代

《免胄图卷》细节

李公麟(传)《免胄图卷》(绢本白描,台北故宫博物院藏)描绘唐代名将郭子仪永泰元年(765)卸甲单骑会回纥的史实。画中郭子仪俯身援手,从容会见跪拜的回纥首领,四周骑兵阵列烘托紧张氛围。全卷以游丝描勾勒人物衣甲,线条流畅简逸,战马动态精准,体现宋代文人画对"士气"的追求。

虽署李公麟款,然人物开脸程式化、树石笔法近南宋院体,当为12世纪摹本。卷首钤乾隆"古稀天子"印,后纸存柯九思、项元汴题跋,经《石渠宝笈》著录,2019年东京国立博物馆特展首次全卷公开。

名称:为霖图轴

作者: 李公麟(传)

创作时间:北宋

尺寸:本幅 100.5x42.7cm 诗塘26x42.7cm

材质:绢本设色

收藏机构: 台北故宫博物院

艺术时期: 宋代

李公麟(传)《为霖图轴》描绘祈雨场景:主神乘龙降世,风伯布云、雷公击鼓、雨师施霖随行,下方百姓跪迎甘霖。全卷纯用水墨,主神衣纹以飘逸游丝描勾勒,云气以淡墨渲染层叠,雷神肌肉则以顿挫笔法强调力量感,体现南宋院画对李公麟白描传统的转化。

虽托名龙眠居士,然神灵造型近道释画谱程式,山石皴笔带斧劈痕,当属13世纪民间画师承袭之作。画心钤乾隆“三希堂精鉴玺”等清宫宝玺,为道教仪式与艺术结合的珍贵遗存。

名称:百佛来朝图卷

作者: 李公麟

尺寸:43.4x1161.6 cm

材质:绢本水墨

收藏机构: 台北故宫博物院

艺术时期: 宋代

李公麟(传)《百佛来朝图卷》(绢本水墨,台北故宫博物院藏)绘十六罗汉率天王、侍者及龙虎猿鹤游憩山林。画中罗汉姿态各异,衣纹以飘逸兰叶描勾勒,树石则用苍劲斧劈皴,动物毛发以焦墨丝描,兼具浑厚与潇逸之趣。虽旧托李公麟名,然罗汉开脸程式化、山石皴法近明代浙派,且卷末缺李氏款印,实为15世纪职业画家仿白描风格之作。

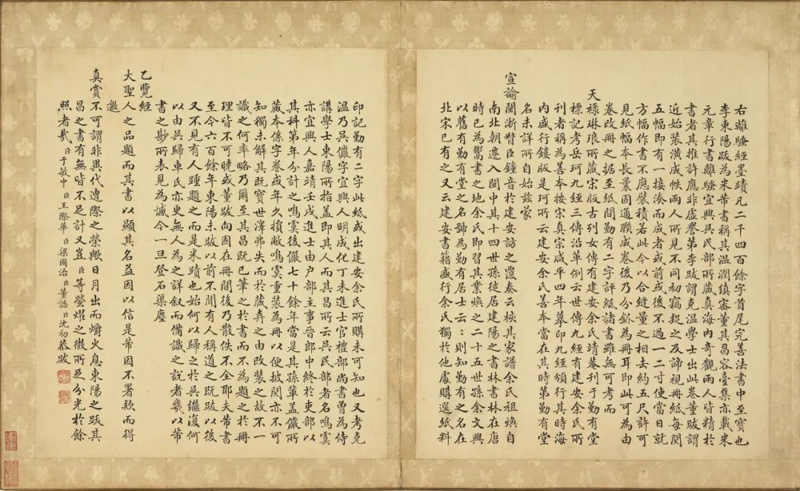

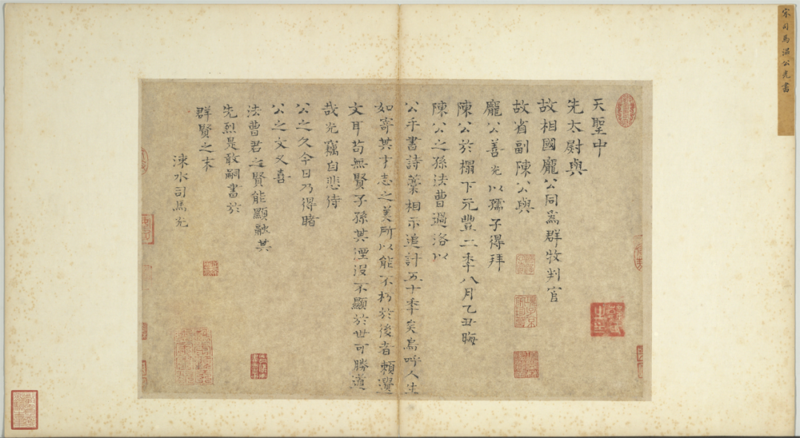

名称:宋人法书(一)册

宋文彦博书尺牍

作者: 文彦博

尺寸:26.4x43.4cm

材质:纸本墨笔

收藏机构: 台北故宫博物院

艺术时期: 宋代

文彦博(1006-1097),北宋四朝名相,封潞国公,历仕仁宗至哲宗四朝,以政治韬略与书法名世。

此札为文彦博晚年慰友之作,哀悼对方丧子("内翰奄弃盛年")。信中自述前年亦遭丧子之痛,凭佛家"无生法"(超脱生死之悟)稍解悲怀,劝友人"切须自勉"。书法取法颜真卿,行笔沉厚中见瘦劲,结字疏朗,墨色苍枯相映。笺纸为宋代砑花暗纹纸,钤项元汴"天籁阁"、清宫"石渠宝笈"等鉴藏印。作为现存稀有的文彦博真迹,此札兼具史料与艺术价值:既揭示北宋士大夫以佛学疗愈创伤的精神世界,亦展现宰相书风的庄重与温情。

名称:宋人法书(一)册

宋司马光书跋语

作者: 司马光

尺寸:30.3x48.6cm

材质:纸本墨笔

收藏机构: 台北故宫博物院

艺术时期: 宋代

司马光(1019-1086),北宋政治家、史学家,官至宰相,主持编纂《资治通鉴》,以端楷书法著称。

此跋作于元丰二年(1079),司马光60岁时为故交陈省副手稿题写。文中追忆天圣年间(1023-1031)随父拜见陈公旧事,五十载后见其孙出示先祖诗稿,慨叹"人生如寄",唯遗文可令"才志不朽",凸显士大夫以文献传承家族荣誉的自觉。书法融汉隶笔意于楷则,横画蚕头雁尾,竖笔凝练如柱(如"光""书"二字),墨色沉黝如铸铁。经项元汴"天籁阁"、清宫"石渠宝笈"递藏,是司马光存世罕有的手泽真迹,兼具史学家的哲思与书家的古拙风骨。

名称:宋人法书(一)册

宋吕大防致尚书右丞尺牍

作者: 吕大防

尺寸:28.8x28.7cm

收藏机构: 台北故宫博物院

艺术时期: 宋代

吕大防(1027-1097),北宋名相,元祐党争核心人物,官至尚书左仆射,以刚直清廉著称。

此札为吕大防丧女后答谢尚书右丞慰问之作。信中"私门不幸""哀咽奉启"之语,以克制的礼制语言包裹失女之痛,反映宋代士大夫公私情感表达的边界。书法取法颜真卿《争座位帖》,行笔疾涩相生,墨痕枯劲(如"丧亡""悲感"数字飞白森然),结字欹侧中见筋骨。笺纸为宋代砑花罗纹纸,钤项元汴"檇李项氏士家宝玩"、清宫"乾隆御览之宝"等印。作为吕氏仅存手迹之一,此札兼具史学与艺术价值:既揭露元祐党人私人情感世界,亦展现宰相书风的峻烈气节。

名称:宋人法书(一)册

宋范纯仁致伯康君实尺牍

作者: 范纯仁

尺寸:31.5x43.5cm

材质:纸本墨笔

收藏机构: 台北故宫博物院

艺术时期: 宋代

范纯仁(1027-1101),北宋名相范仲淹次子,官至尚书右仆射,元祐党人领袖,以清廉刚直承袭父风。

此札书于元祐年间,致司马光(君实)与伯康(疑为司马光兄司马旦)。信中流露对友人的深切牵挂:"天气计寒,必已倦出"劝其静养,"伯康初安"庆康复,"无由往见,岂胜思仰"显未晤之憾。书法融颜体宽博与晋人清逸,行笔从容(如"盘桓"二字牵丝自然),"咫尺"二字重复书写透漏斟酌心绪。笺纸为宋代砑花笺,钤项元汴"项墨林鉴赏章"、清宫"嘉庆御览之宝"等印。作为范氏罕存手泽,此札兼具史料与艺术价值:既展元祐党人间私谊的温度,亦见证士大夫书风的温厚品格。

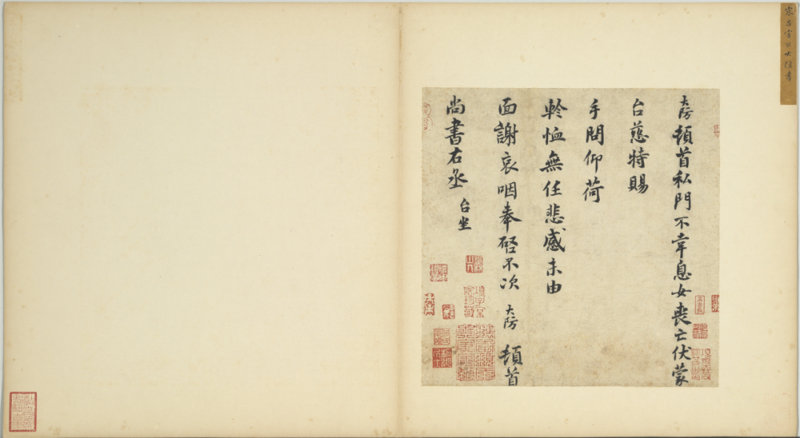

名称:宋苏氏一门法书册

宋苏辙致定国尺牍

作者: 苏辙

尺寸:25.4x15cm

材质:纸本册页

收藏机构: 台北故宫博物院

艺术时期: 宋代

苏辙(1039-1112),北宋文学家,"唐宋八大家"之一,官至尚书右丞,为苏轼胞弟,政治立场属元祐党人。

此札为苏辙致挚友王巩(字定国)之简函,仅十七字:"承惠教儿子。相次上谒。辙上定国阁下。"感念对方教导子嗣,并预告将亲往拜谒。书法融合颜真卿筋骨与晋人风神,行笔瘦劲清峻(如"辙"字末笔纵逸如竹节),结字内敛而章法疏朗。笺纸为宋代典型砑花笺,钤项元汴"项子京家珍藏"、清宫"乾隆御览之宝"等鉴藏印。作为苏辙存世罕有的亲笔,此札虽简尤珍:既揭示元祐士人"以友辅仁"的教育观,亦展现其书风"外敛内张"的文人特质。

名称:宋人法书(二)册

宋李之仪书尺牍

作者: 李之仪

创作时间:北宋

尺寸:31.3x42.1 cm

材质:纸本墨笔

收藏机构: 台北故宫博物院

艺术时期: 宋代

李之仪(1048-1127),北宋词人,苏轼门生,官至枢密院编修,元祐党争中屡遭贬谪,以《卜算子·我住长江头》传世。

此札为李之仪晚年隐居时致友人函,婉拒职务邀约("深畏非据"),自述"杜门耕读,与村老周旋"的简朴生活,关切友人丁君家事迁延,并托请苏轼之子苏过(叔党)作书。书法融苏轼丰腴与米芾跳宕,行笔舒展如"之仪"二字牵丝流丽,"皇恐"复笔显谦卑之态。笺纸为宋代砑花笺,钤项元汴"项墨林父秘笈之印"、清宫"三希堂精鉴玺"等印。作为李之仪稀见真迹,此札兼具文学与史学价值。

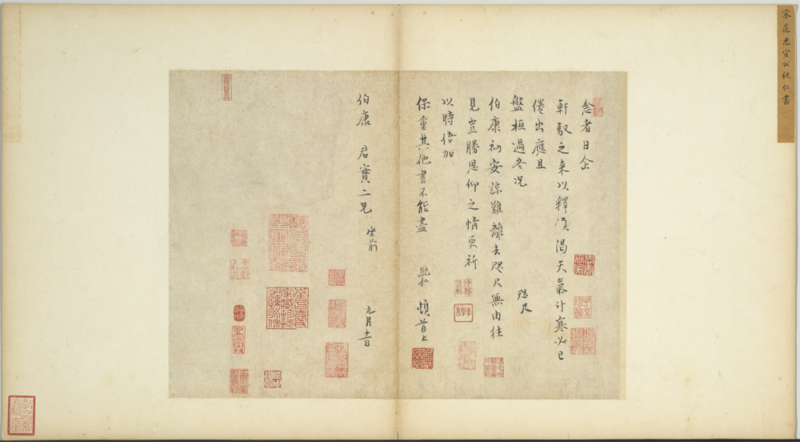

名称:明停云馆法帖(第六册)

宋秦观与方叔贤书与元礼宣德书

作者: 秦观

创作时间:北宋

尺寸:30.5x29 cm

材质:纸本墨笔

收藏机构: 台北故宫博物院

艺术时期: 宋代

秦观(1049—1100),北宋词人,“苏门四学士”之一,官至国史院编修,以婉约词风名世,书法融晋唐韵致与个人清雅气质。

《与方叔贤书》(致李廌):感念昨日会晤,确认文稿已收,体现士大夫简练交际;《与元礼宣德书》(致赵元礼):因暑热未赴约致歉,复笔"倾企"显晤面之切。两札以行楷书就,笔势舒展如"观"字捺笔纵逸,"倾企"牵丝流丽,融颜真卿筋骨与二王飘逸。文徵明父子据真迹摹刻,章简甫镌工"取材精审、摹勒逼真",笺纸砑花暗纹及经折装保存宋代书仪原貌。此册钤清宫"石渠宝笈"诸玺,为研究元祐文人圈交往与明代刻帖工艺的双重遗产。

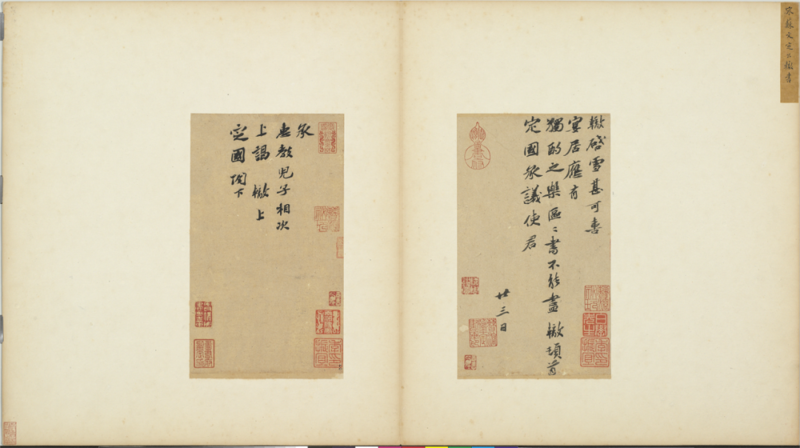

名称:集古录跋卷

作者: 欧阳修

创作时间:1064

尺寸:27.2cmx171.2 cm

材质:纸本墨笔

收藏机构: 台北故宫博物院

艺术时期: 宋代

欧阳修(1007-1072),北宋文坛领袖,"唐宋八大家"之一,官至参知政事,主编《新唐书》,开创金石学先河。

此卷为欧阳修治平元年(1064)手书《集古录跋尾》四则,含《汉西岳华山碑》《汉杨君碑》《唐陆文学传》《平泉山居草木记》考证。楷书清逸,横轻竖重,笔势内蕴灵动,苏轼誉其"尖笔干墨作方阔字,膏润无穷"。墨迹与文集刊本略有出入(如"仲宗"作"孝武"),可见修订过程。卷后附赵明诚、米芾、朱熹等十二家宋元明人题跋,载录崇宁五年(1106)至天顺二年(1458)三百余年递藏史。作为现存唯一欧阳修金石学手稿,兼具学术与艺术价值:既展宋代金石学实证精神,亦为"尚意"书风先驱。

往期回顾