我有嘉宾——中国历代西园雅集主题艺术展 [ 第一单元 | 兰亭邺水——文会传统的先声(先秦至唐)]

来源:发布时间:2025-08-13 作者:点击: 次

前言

西园雅集,一场定格于北宋元丰年间的文人盛事。驸马王诜邀苏轼、米芾、李公麟等十六人,在汴京宝绘堂的松石间挥毫论艺。李公麟的白描长卷与米芾的《图记》珠联璧合,将观书、作画、弹阮、题石、谈禅的五重风雅,熔铸为中国艺术史的精神图腾——它既是三教融通的理想国缩影,亦是乌台诗案阴影下文人灵魂的自救现场。

本次展览以四幕解构这一文化母题:“兰亭邺水”溯源于梁园赋雪的雄辩、兰亭流觞的飘逸与香山九老的林泉清音,勾勒雅集基因的千年胎动;“元丰星聚”聚焦汴京西园,米芾笔下“风竹相吞”的水墨声景,在松屏石帐间刻下文人黄金时代的年轮;“终不似”剖视命运的急转——当诗案铁幕碾碎元丰墨戏,苏轼黄州寒食的孤影、黄庭坚宜州戍楼的绝笔,尽诉“少年清狂散作天涯羁旅”的永恒悲怆;“墨林疑踪”诘问衣冠真幻:苏州片中多西园,雅集美名满人间。

当风竹声远,山河影旧,这场展览终将揭示:西园雅集的价值不在史实定谳,而在历代文人以笔墨构筑的自由净土——那里永远鼓瑟吹笙,宾客未散。

模块一:兰亭邺水

——文会传统的先声(先秦至唐)

文会传统自先秦至唐历经三重范式演进:政治性宴集始见于东汉梁孝王菟园“梁园宴雪”(《西京杂记》),开文士集团依附权贵之先例;文学共同体建构定型于建安邺下文人集团,曹丕《又与吴质书》载“行则连舆,止则接席”的密切交游,确立诗酒酬唱制度。东晋王羲之兰亭修禊以“曲水流觞”仪式,融合玄学思辨与山水审美,升华为精神原型。隋唐时期功能分化:官方借曲江宴(《唐摭言》)、弘文馆十八学士图(《历代名画记》)构建政治整合工具;私家园林文会则趋向去功利化,白居易香山九老会以林泉雅集实践“隐逸-交游”二元模式。岁时性集会如上元观灯(《开元天宝遗事》)更标志其程式化定型,为北宋雅集提供范式基础。

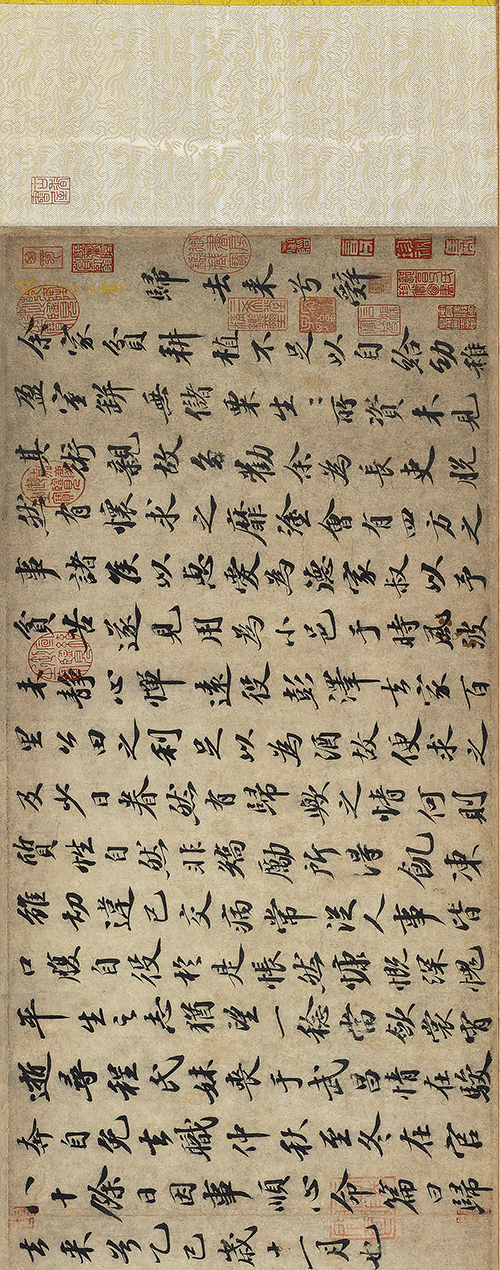

名称:归去来兮辞卷

作者: 苏轼

创作时间:北宋

尺寸:32x181.1cm

材质:纸本墨笔

收藏机构: 台北故宫博物院

艺术时期: 宋代

西汉时期,文会活动在官方倡导与诸侯养士之风中萌芽。汉武帝“独尊儒术”,尊崇善诗文的臣子,元封三年(前108年)的柏梁台宫廷宴集联句成为后世帝王效仿的典范。同时,诸侯王如梁孝王积极招揽枚乘、司马相如等文人进行雅集唱和,开启了权贵与文士互动模式。至三国曹魏时期,曹操、曹丕父子在邺城西园频繁召集文士进行“月夜游园”式的宴集酬唱,被赞为“崇文之盛世,招才之嘉会”。“西园”由此成为一个重要的文化符号。

三国两晋以来,文人地位提升,文会活动更趋活跃并形成鲜明范式。西晋石崇的金谷园之会聚集名士,融合诗酒、音乐与园林游赏,虽极尽奢华却暗藏权斗,代表了贵族别业文会的典型。东晋时,精神追求超越物欲享乐成为关键转折。

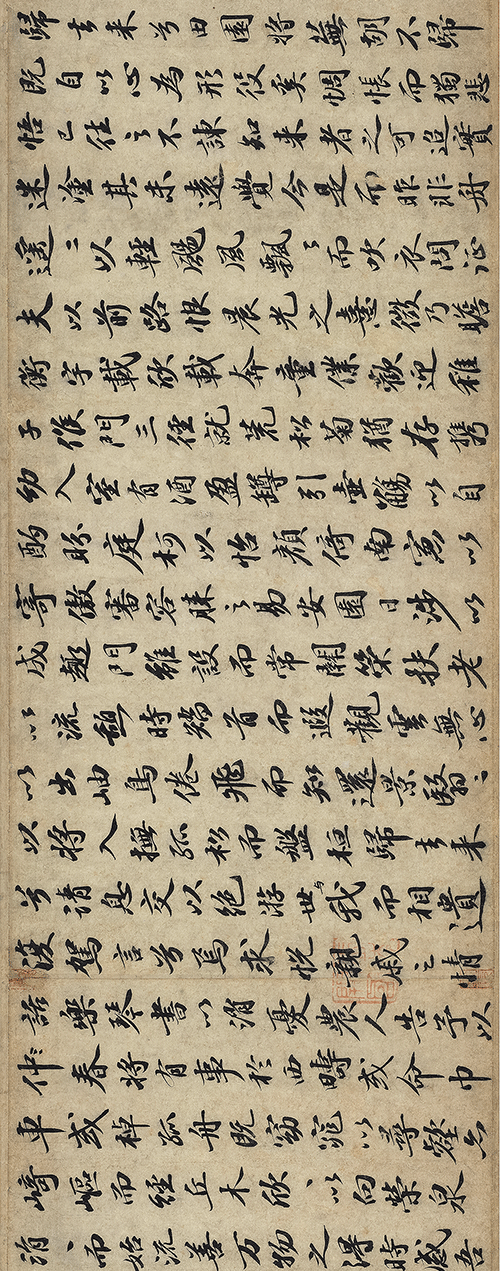

名称:归去来辞图卷

作者: 李公麟

尺寸:本幅34x898.8cm

材质:纸本墨笔

收藏机构: 台北故宫博物院

艺术时期: 宋代

《归去来辞图卷》细节图

王羲之等人于永和九年(353年)在会稽兰亭举行的雅集,于山水间“一觞一咏,畅叙幽情”,并在对自然的感怀中体悟生死哲理(如“死生亦大矣”),其精神高度远超金谷之会,奠定了文人雅集的核心价值。晋宋之际,陶渊明(斜川之游)、谢灵运(山泽之游)等进一步将个人化的山水审美与诗意寄托相结合,形成寄情自然的雅集传统。

名称:文会图轴

作者: 佚名(唐)

尺寸:本幅:170.8x114.5cm

材质:绢本设色

收藏机构: 台北故宫博物院

艺术时期: 唐代

名称:文会图轴

作者: 赵佶

尺寸:184.4cmx123.9cm

材质:绢本设色

收藏机构: 台北故宫博物院

艺术时期: 宋代

名称:十八学士图于志宁书赞卷

作者: 阎立本

创作时间:662

尺寸:本幅 29.7x475cm

材质:绢本设色

收藏机构: 台北故宫博物院

艺术时期: 唐代

隋唐时期,文会在六朝基础上蓬勃发展,规模、范围与功能显著扩展和分化。朝廷通过制度吸纳文人(如优遇政策、科举关联),使官方文会(如新科进士的曲江文会、唐太宗的“十八学士”图绘)成为储才用人和政治宣传的重要途径,体现了强烈的事功追求。

名称:会昌九老图卷

作者: 佚名(宋)

尺寸:28.2cmx245.5cm

材质:绢本设色

收藏机构: 北京故宫博物院

艺术时期: 宋代

《会昌九老图卷》细节图

与此同时,私家文会的去政治化转向在会昌五年(845年)白居易主持的“九老会”中达至高峰。时居洛阳的白氏邀胡杲、吉旼等八位七十岁以上致仕官员,于履道坊宅园宴集,成员合计七老五百八十四岁(后补绘二老像成九老)。其核心突破在于:彻底剥离官僚属性,确立 “尚齿尚德”(《九老图诗序》)原则,以年龄取代官阶排序;活动内容纯然聚焦 “醉吟闲咏”(《雪朝乘兴小饮》),开创林泉雅集范式。

名称:洛阳耆英会图轴

作者: 佚名(宋)

尺寸:170.8x87.2cm

材质:绢本设色

收藏机构: 台北故宫博物院

艺术时期: 宋代

北宋文人雅集在隋唐制度基础上进一步体系化,其典范为元丰五年(1082)富弼、文彦博于洛阳发起的耆英会。该会承续会昌九老“尚齿尚德”范式而深化:成员十三人(含特例延请的64岁司马光)实施定期轮值制,其运作核心《耆英会约》提出三重突破——以“序齿不序官”解构官僚身份;以“肴果不过五品二十器”的定量规制践行尚俭理念;借“酒巡无算,深浅自斟”的自由原则复归六朝本真。旧党成员在乌台诗案后的政治困境中,借此非政治化聚合实现文化自治,其文本规训标志着文人雅集从隋唐功能分化迈向制度性纯粹的完成。

名称:潇湘卧游图卷

作者: 佚名(宋)

尺寸:30.2cmx399.4cm

材质:纸本墨笔

收藏机构: 东京国立博物馆

艺术时期: 宋代

宋代文人以双重文化基因重塑雅集精神:既承袭唐代耆英会、曲江宴的制度化框架,又融汇魏晋竹林七贤、陶潜归去来的隐逸山水意识。这种融合催生了典故化地理符号的勃兴,其中潇湘八景最具范式意义。北宋画家宋迪首绘《潇湘八景图》(元丰间),以“平沙落雁”“烟寺晚钟”等意象,将湘楚实景转化为承载贬谪诗学(屈原《湘君》)与禅悟美学(惠洪《潇湘八景词》)的文化编码。米芾为之题诗“霁雨云开何处觅,唯有渔舟唱晚风”,更使潇湘成为士大夫“宦游-隐逸”双重身份的投射。

名称:山庄图卷

作者: 李公麟

创作时间:1077

尺寸:本幅28.9x364.6cm

材质:绢本设色

收藏机构: 台北故宫博物院

艺术时期: 宋代

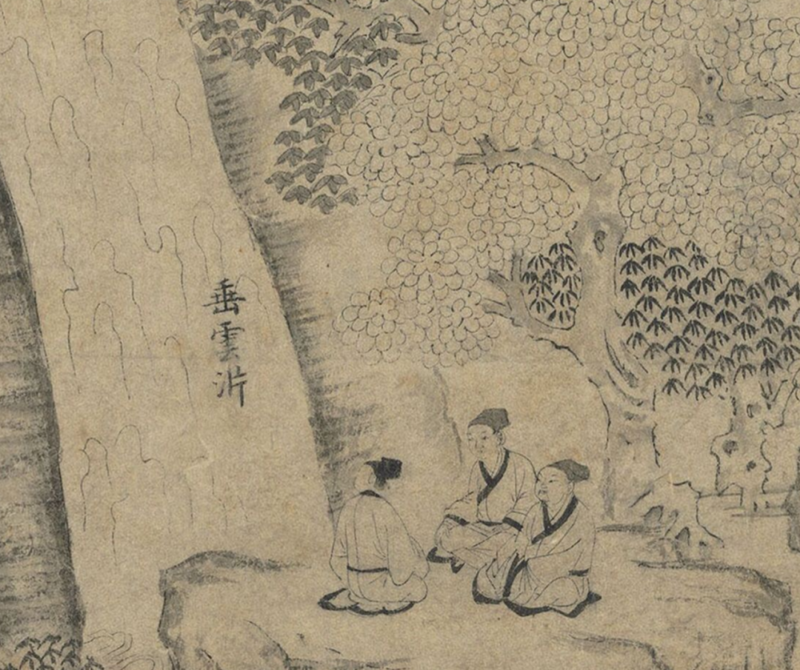

《山庄图卷》细节图

宋代“市隐”风尚催生的园林雅集,在李公麟《山庄图》中得到实证性呈现。此卷绘于熙宁十年(1077),早于西园雅集(1080),以白描手卷展开龙眠山庄二十景。苏轼题跋“见山中泉石草木,不问而知其名”揭示其非写实本质——如“璎珞岩”引泉、“墨禅堂”藏画等标名景观,实为融合佛道空间(建德馆/宝华岩)与文人活动(雨华岩设茶席)的意象拼贴。

画中野外点茶场景尤具史料价值:提梁方炉、都篮及盏托形制(注:《宋史·舆服志》载“提梁器用”),佐证宋代雅集茶仪已脱离唐代煎茶法,向便携式点茶演进。全卷几何化山体造型与人物互动细节(如侍童分组烹茶),既承王维《辋川图》庄园范式,又以“可游可居”的空间哲学,为西园雅集的绘制提供了基础。

↑ 点击上方图片即可直达小程序 ↑