线上展览 |浩气长虹·光耀千秋——纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年专题书展(第二期)

来源:发布时间:2025-08-12 作者:点击: 次

点击上方“弘雅书房”→点击右上角“...”→设为★

设置星标后,再也不会错过每一期的精彩文章啦!

前言

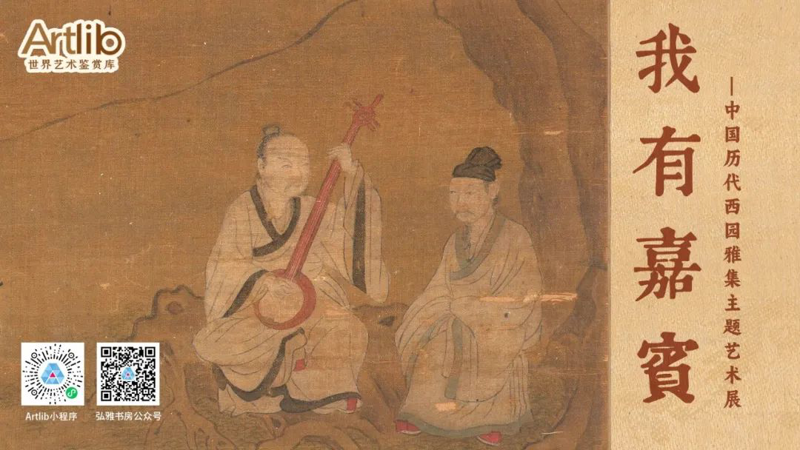

西园雅集,一场定格于北宋元丰年间的文人盛事。驸马王诜邀苏轼、米芾、李公麟等十六人,在汴京宝绘堂的松石间挥毫论艺。李公麟的白描长卷与米芾的《图记》珠联璧合,将观书、作画、弹阮、题石、谈禅的五重风雅,熔铸为中国艺术史的精神图腾——它既是三教融通的理想国缩影,亦是乌台诗案阴影下文人灵魂的自救现场。

本次展览以四幕解构这一文化母题:“兰亭邺水”溯源于梁园赋雪的雄辩、兰亭流觞的飘逸与香山九老的林泉清音,勾勒雅集基因的千年胎动;“元丰星聚”聚焦汴京西园,米芾笔下“风竹相吞”的水墨声景,在松屏石帐间刻下文人黄金时代的年轮;“终不似”剖视命运的急转——当诗案铁幕碾碎元丰墨戏,苏轼黄州寒食的孤影、黄庭坚宜州戍楼的绝笔,尽诉“少年清狂散作天涯羁旅”的永恒悲怆;“墨林疑踪”诘问衣冠真幻:苏州片中多西园,雅集美名满人间。

当风竹声远,山河影旧,这场展览终将揭示:西园雅集的价值不在史实定谳,而在历代文人以笔墨构筑的自由净土——那里永远鼓瑟吹笙,宾客未散。

模块一:兰亭邺水

——文会传统的先声(先秦至唐)

文会传统自先秦至唐历经三重范式演进:政治性宴集始见于东汉梁孝王菟园“梁园宴雪”(《西京杂记》),开文士集团依附权贵之先例;文学共同体建构定型于建安邺下文人集团,曹丕《又与吴质书》载“行则连舆,止则接席”的密切交游,确立诗酒酬唱制度。东晋王羲之兰亭修禊以“曲水流觞”仪式,融合玄学思辨与山水审美,升华为精神原型。隋唐时期功能分化:官方借曲江宴(《唐摭言》)、弘文馆十八学士图(《历代名画记》)构建政治整合工具;私家园林文会则趋向去功利化,白居易香山九老会以林泉雅集实践“隐逸-交游”二元模式。岁时性集会如上元观灯(《开元天宝遗事》)更标志其程式化定型,为北宋雅集提供范式基础。

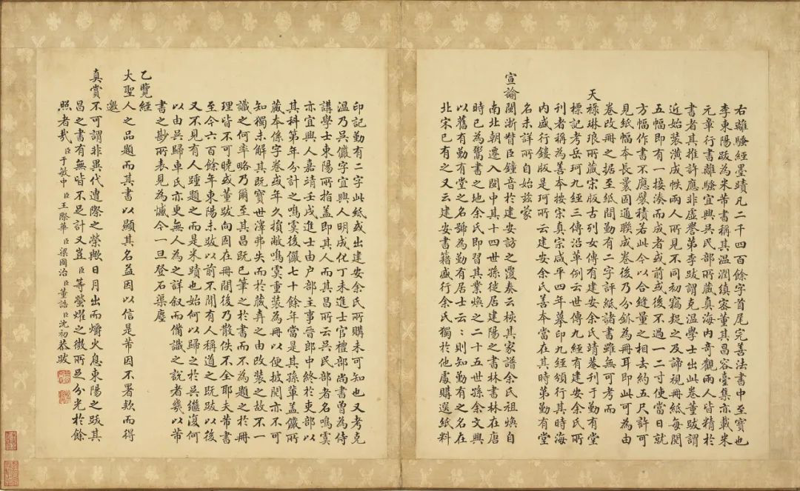

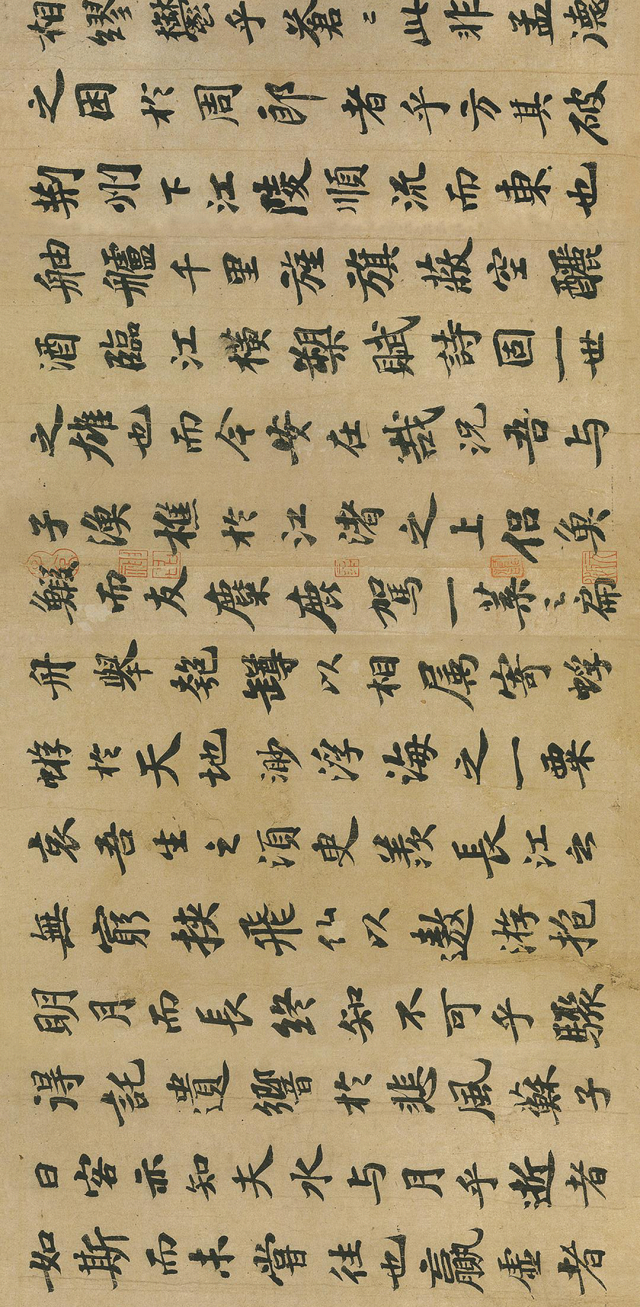

名称:归去来兮辞卷

作者: 苏轼

创作时间:北宋

尺寸:32x181.1cm

材质:纸本墨笔

收藏机构: 台北故宫博物院

艺术时期: 宋代

西汉时期,文会活动在官方倡导与诸侯养士之风中萌芽。汉武帝“独尊儒术”,尊崇善诗文的臣子,元封三年(前108年)的柏梁台宫廷宴集联句成为后世帝王效仿的典范。同时,诸侯王如梁孝王积极招揽枚乘、司马相如等文人进行雅集唱和,开启了权贵与文士互动模式。至三国曹魏时期,曹操、曹丕父子在邺城西园频繁召集文士进行“月夜游园”式的宴集酬唱,被赞为“崇文之盛世,招才之嘉会”。“西园”由此成为一个重要的文化符号。

三国两晋以来,文人地位提升,文会活动更趋活跃并形成鲜明范式。西晋石崇的金谷园之会聚集名士,融合诗酒、音乐与园林游赏,虽极尽奢华却暗藏权斗,代表了贵族别业文会的典型。东晋时,精神追求超越物欲享乐成为关键转折。

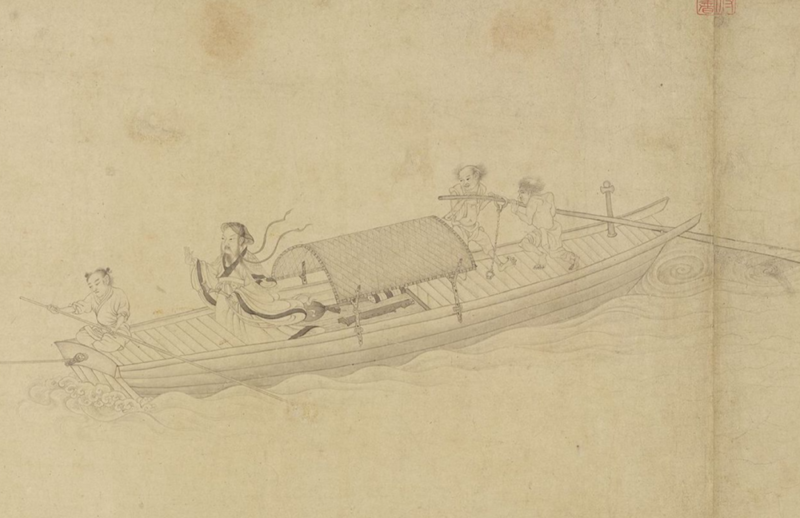

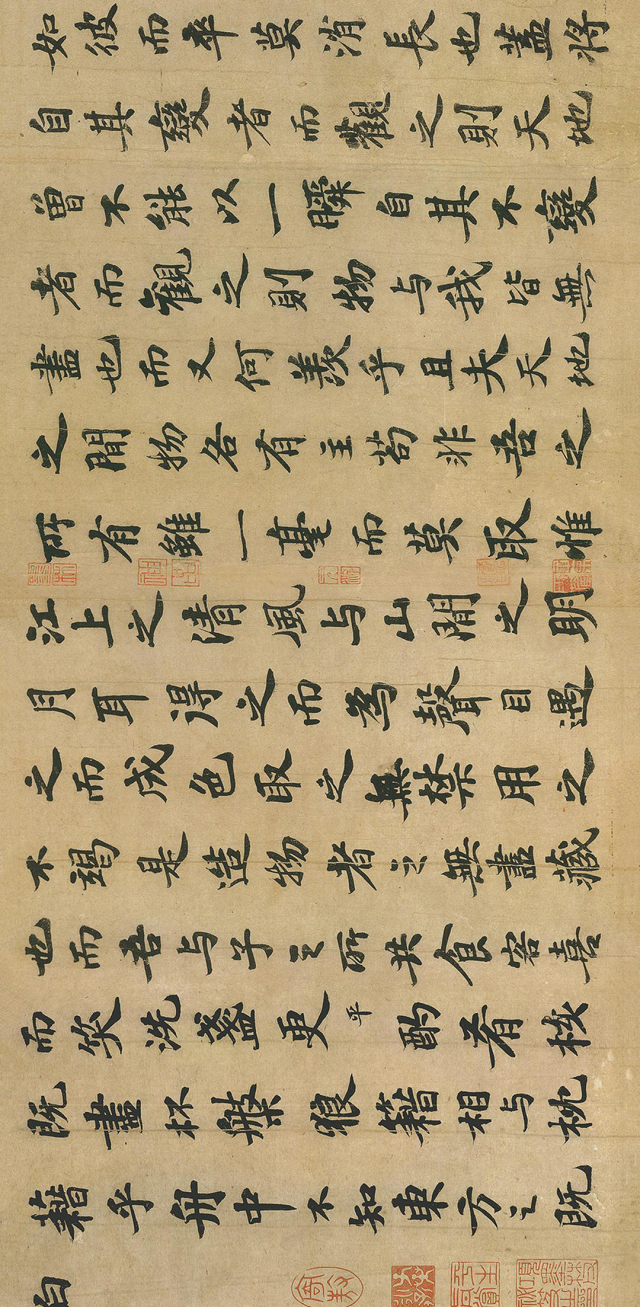

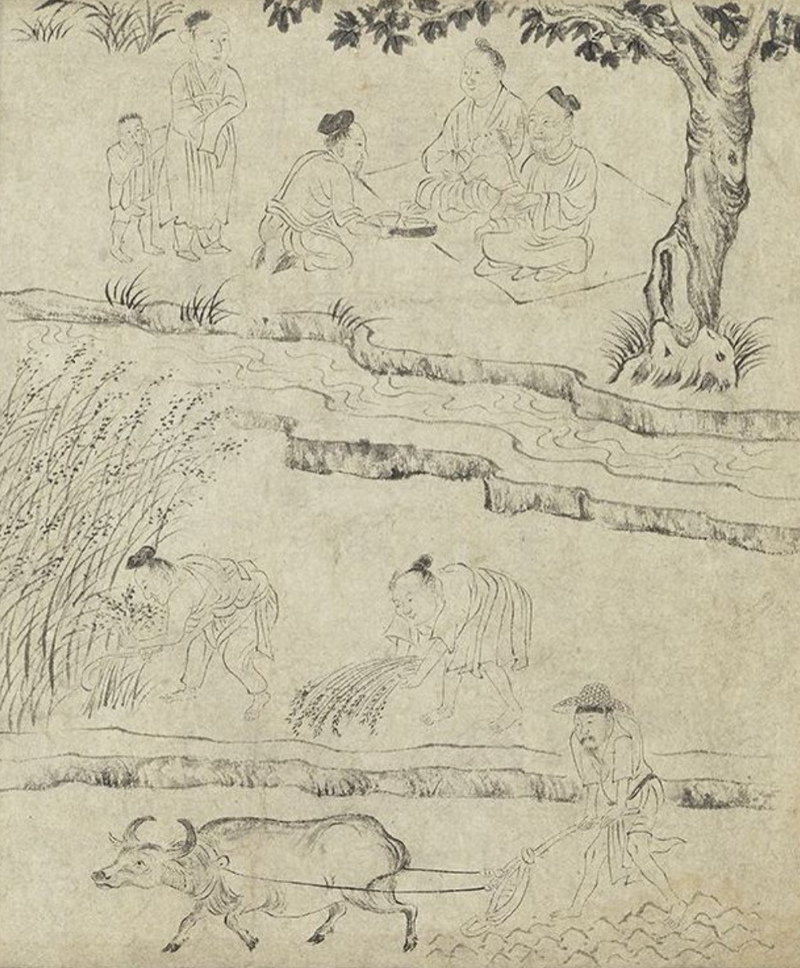

名称:归去来辞图卷

作者: 李公麟

尺寸:本幅34x898.8cm

材质:纸本墨笔

收藏机构: 台北故宫博物院

艺术时期: 宋代

《归去来辞图卷》细节图

王羲之等人于永和九年(353年)在会稽兰亭举行的雅集,于山水间“一觞一咏,畅叙幽情”,并在对自然的感怀中体悟生死哲理(如“死生亦大矣”),其精神高度远超金谷之会,奠定了文人雅集的核心价值。晋宋之际,陶渊明(斜川之游)、谢灵运(山泽之游)等进一步将个人化的山水审美与诗意寄托相结合,形成寄情自然的雅集传统。

名称:文会图轴

作者: 佚名(唐)

尺寸:本幅:170.8x114.5cm

材质:绢本设色

收藏机构: 台北故宫博物院

艺术时期: 唐代

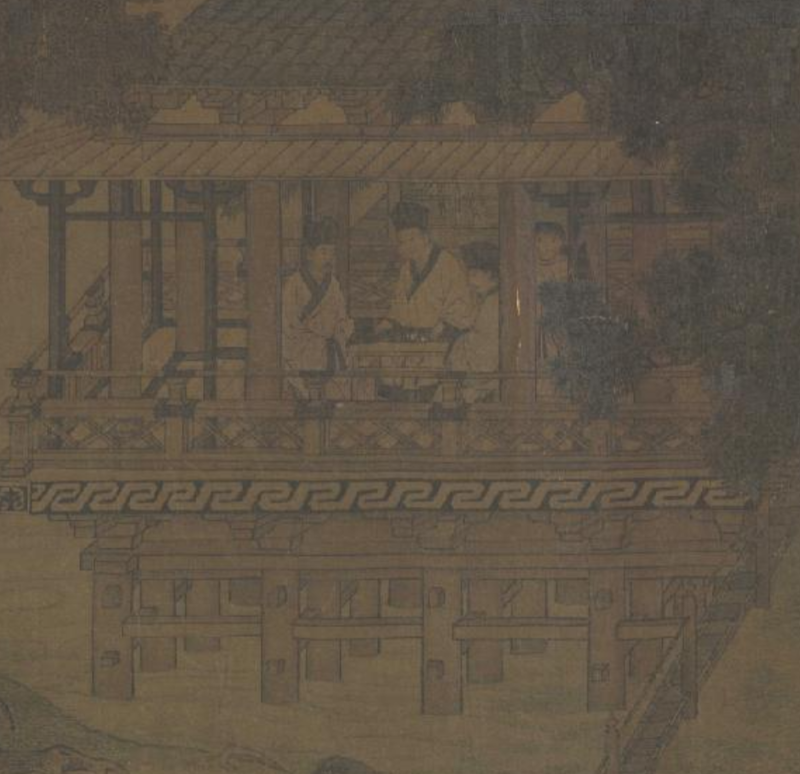

名称:文会图轴

作者: 赵佶

尺寸:184.4cmx123.9cm

材质:绢本设色

收藏机构: 台北故宫博物院

艺术时期: 宋代

名称:十八学士图于志宁书赞卷

作者: 阎立本

创作时间:662

尺寸:本幅 29.7x475cm

材质:绢本设色

收藏机构: 台北故宫博物院

艺术时期: 唐代

隋唐时期,文会在六朝基础上蓬勃发展,规模、范围与功能显著扩展和分化。朝廷通过制度吸纳文人(如优遇政策、科举关联),使官方文会(如新科进士的曲江文会、唐太宗的“十八学士”图绘)成为储才用人和政治宣传的重要途径,体现了强烈的事功追求。

名称:会昌九老图卷

作者: 佚名(宋)

尺寸:28.2cmx245.5cm

材质:绢本设色

收藏机构: 北京故宫博物院

艺术时期: 宋代

《会昌九老图卷》细节图

与此同时,私家文会的去政治化转向在会昌五年(845年)白居易主持的“九老会”中达至高峰。时居洛阳的白氏邀胡杲、吉旼等八位七十岁以上致仕官员,于履道坊宅园宴集,成员合计七老五百八十四岁(后补绘二老像成九老)。其核心突破在于:彻底剥离官僚属性,确立 “尚齿尚德”(《九老图诗序》)原则,以年龄取代官阶排序;活动内容纯然聚焦 “醉吟闲咏”(《雪朝乘兴小饮》),开创林泉雅集范式。

名称:洛阳耆英会图轴

作者: 佚名(宋)

尺寸:170.8x87.2cm

材质:绢本设色

收藏机构: 台北故宫博物院

艺术时期: 宋代

北宋文人雅集在隋唐制度基础上进一步体系化,其典范为元丰五年(1082)富弼、文彦博于洛阳发起的耆英会。该会承续会昌九老“尚齿尚德”范式而深化:成员十三人(含特例延请的64岁司马光)实施定期轮值制,其运作核心《耆英会约》提出三重突破——以“序齿不序官”解构官僚身份;以“肴果不过五品二十器”的定量规制践行尚俭理念;借“酒巡无算,深浅自斟”的自由原则复归六朝本真。旧党成员在乌台诗案后的政治困境中,借此非政治化聚合实现文化自治,其文本规训标志着文人雅集从隋唐功能分化迈向制度性纯粹的完成。

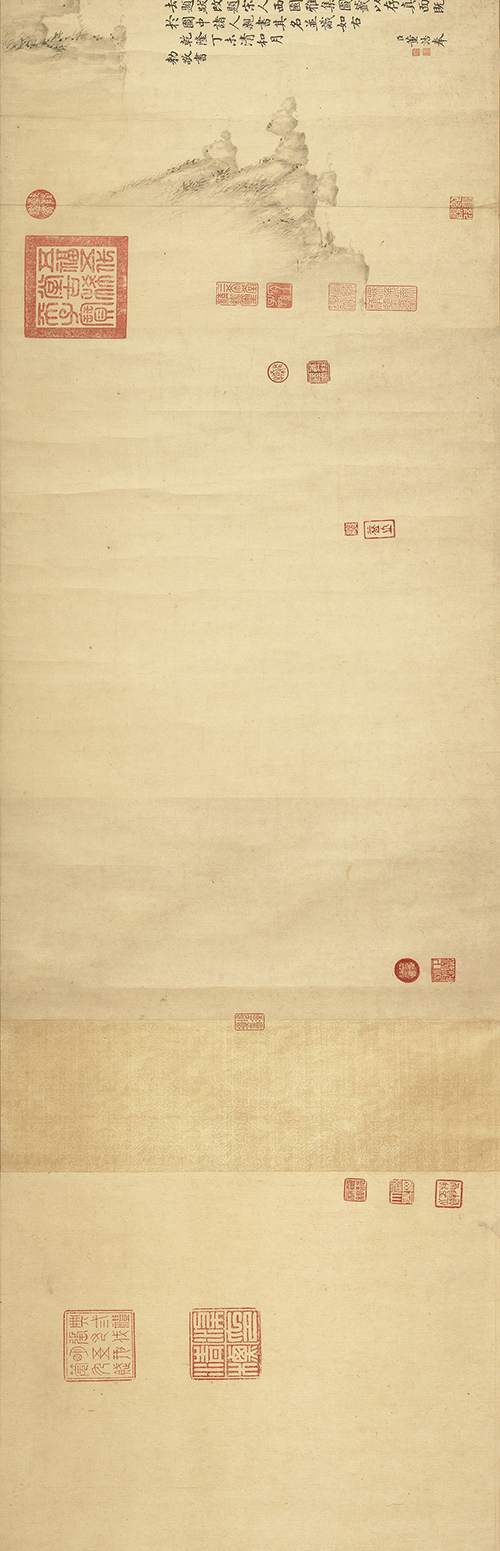

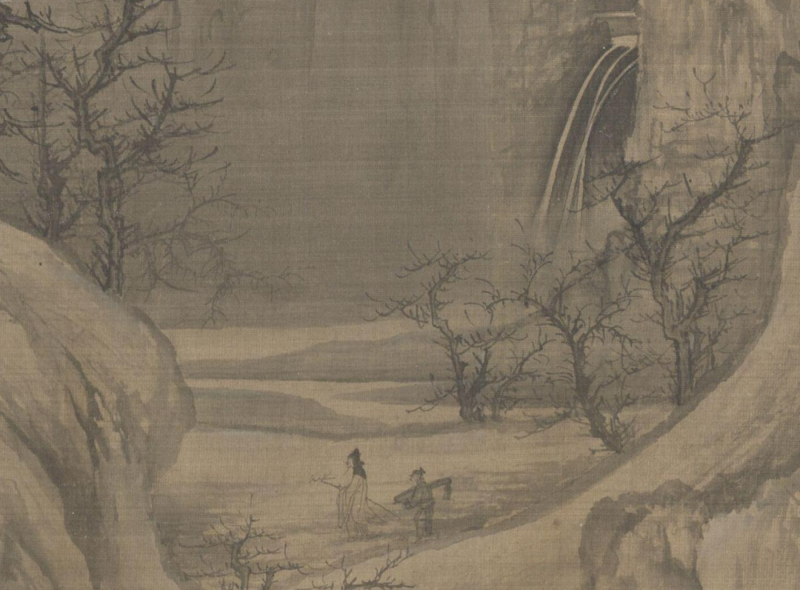

名称:潇湘卧游图卷

作者: 佚名(宋)

尺寸:30.2cmx399.4cm

材质:纸本墨笔

收藏机构: 东京国立博物馆

艺术时期: 宋代

宋代文人以双重文化基因重塑雅集精神:既承袭唐代耆英会、曲江宴的制度化框架,又融汇魏晋竹林七贤、陶潜归去来的隐逸山水意识。这种融合催生了典故化地理符号的勃兴,其中潇湘八景最具范式意义。北宋画家宋迪首绘《潇湘八景图》(元丰间),以“平沙落雁”“烟寺晚钟”等意象,将湘楚实景转化为承载贬谪诗学(屈原《湘君》)与禅悟美学(惠洪《潇湘八景词》)的文化编码。米芾为之题诗“霁雨云开何处觅,唯有渔舟唱晚风”,更使潇湘成为士大夫“宦游-隐逸”双重身份的投射。

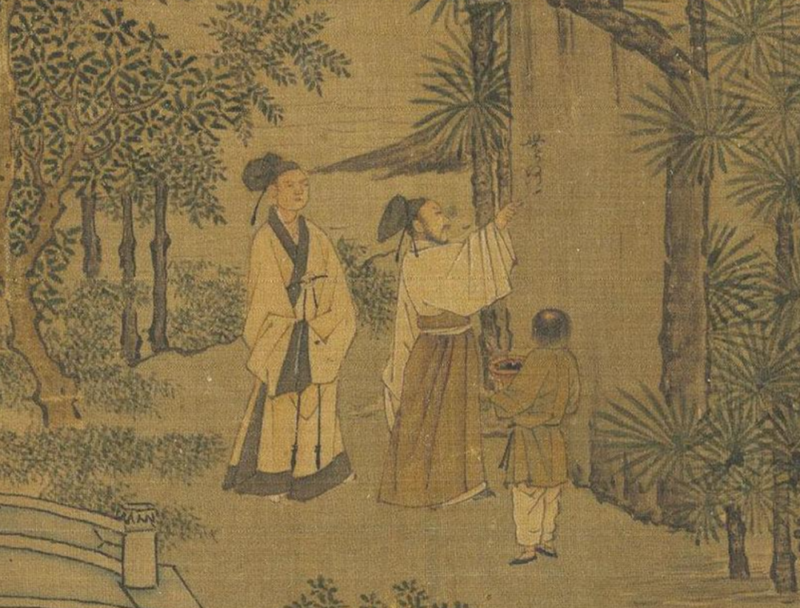

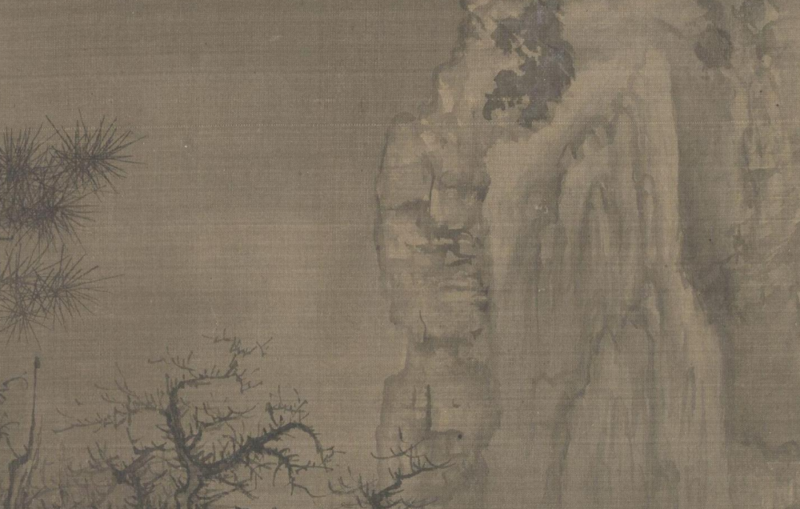

名称:山庄图卷

作者: 李公麟

创作时间:1077

尺寸:本幅28.9x364.6cm

材质:绢本设色

收藏机构: 台北故宫博物院

艺术时期: 宋代

《山庄图卷》细节图

宋代“市隐”风尚催生的园林雅集,在李公麟《山庄图》中得到实证性呈现。此卷绘于熙宁十年(1077),早于西园雅集(1080),以白描手卷展开龙眠山庄二十景。苏轼题跋“见山中泉石草木,不问而知其名”揭示其非写实本质——如“璎珞岩”引泉、“墨禅堂”藏画等标名景观,实为融合佛道空间(建德馆/宝华岩)与文人活动(雨华岩设茶席)的意象拼贴。

画中野外点茶场景尤具史料价值:提梁方炉、都篮及盏托形制(注:《宋史·舆服志》载“提梁器用”),佐证宋代雅集茶仪已脱离唐代煎茶法,向便携式点茶演进。全卷几何化山体造型与人物互动细节(如侍童分组烹茶),既承王维《辋川图》庄园范式,又以“可游可居”的空间哲学,为西园雅集的绘制提供了基础。

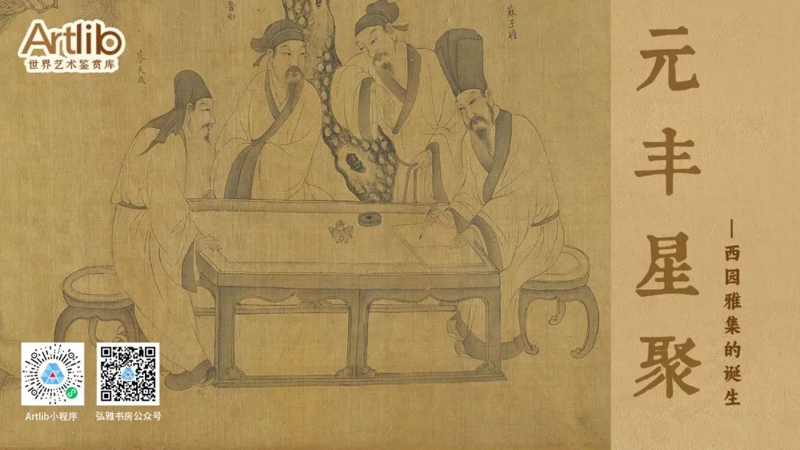

模块二:元丰星聚

——西园雅集的诞生

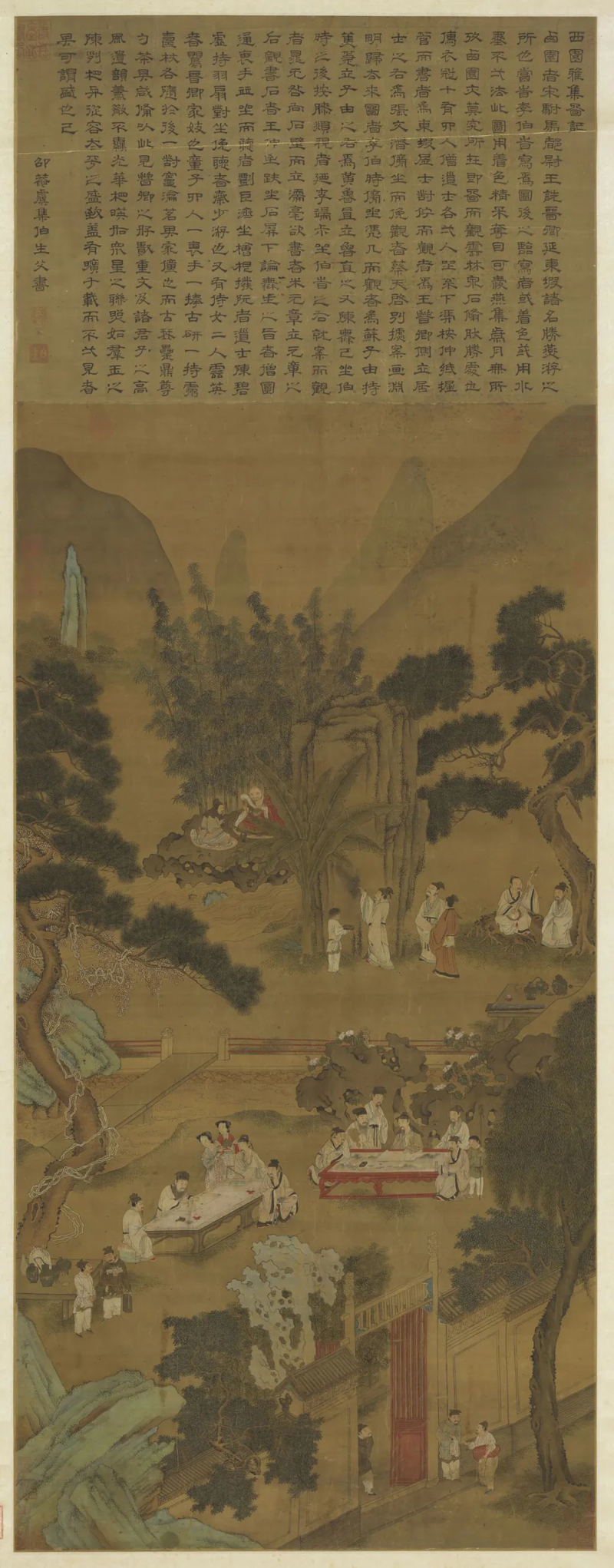

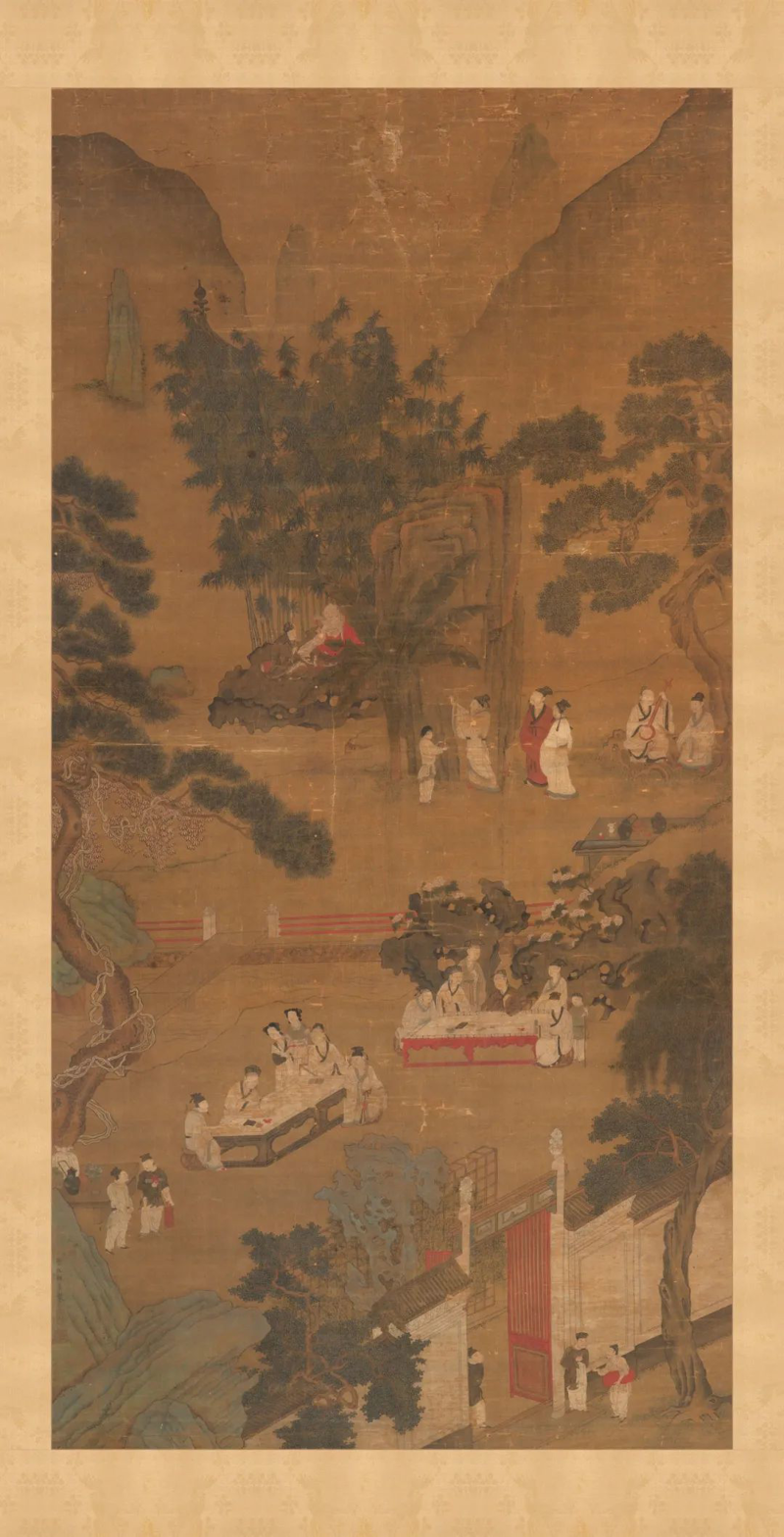

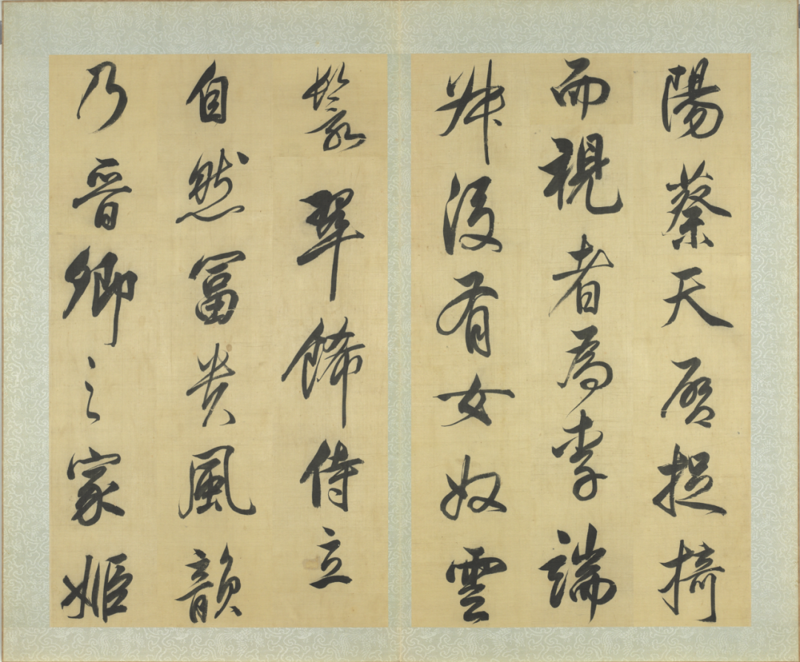

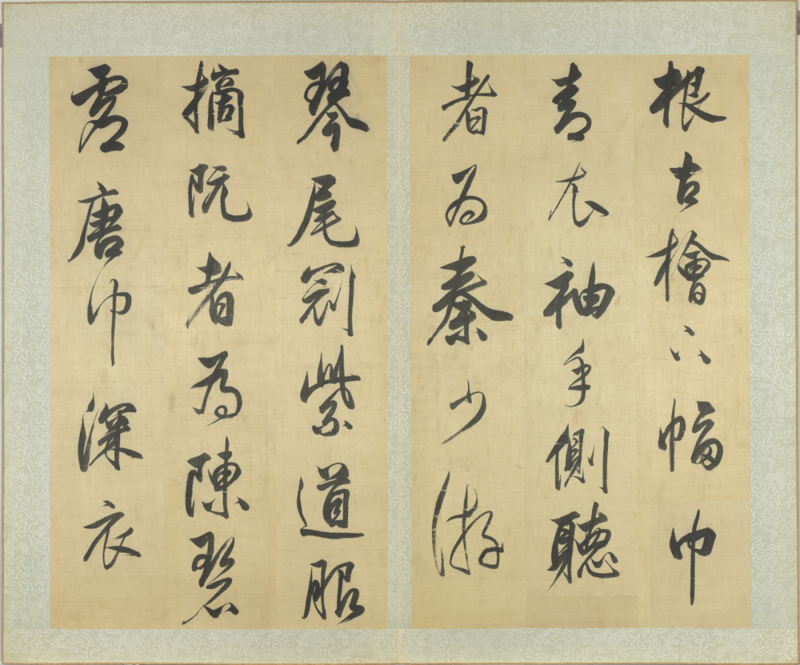

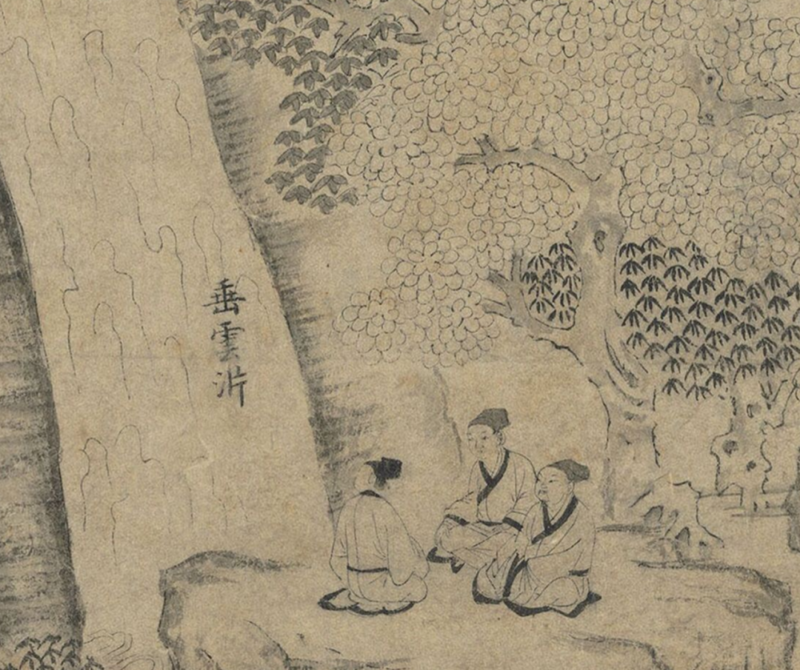

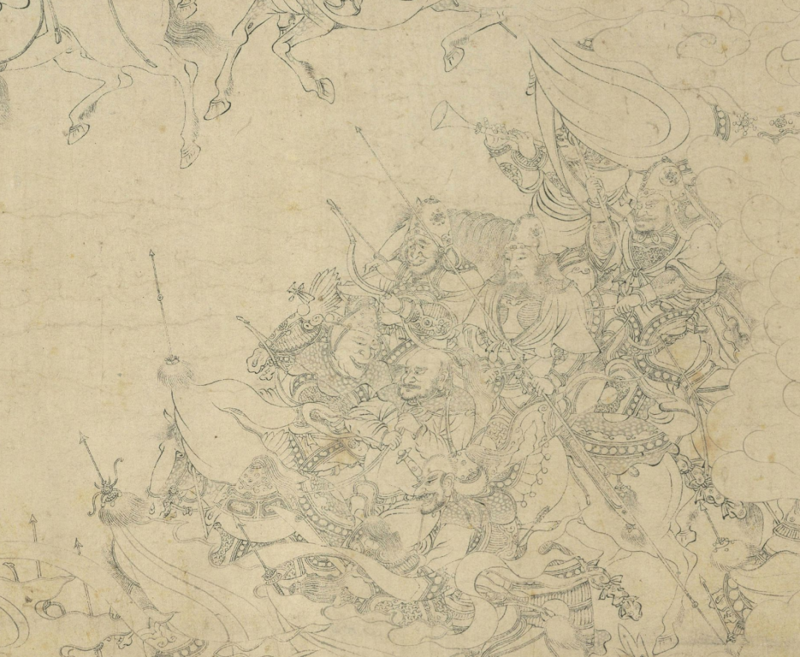

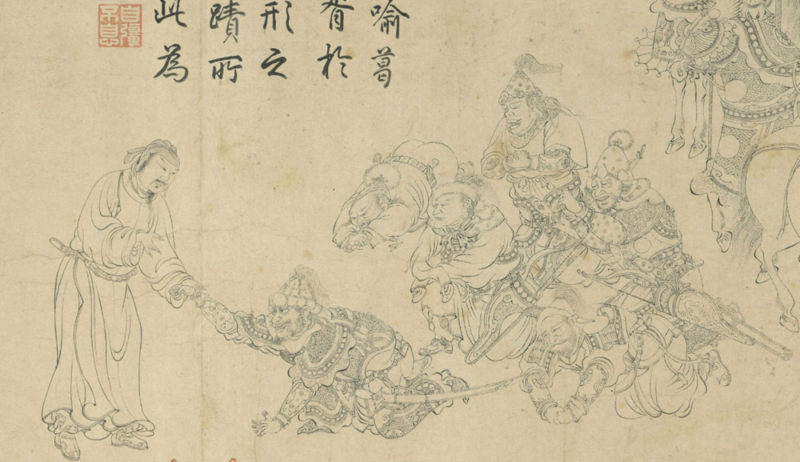

元丰初年(1078-1085),汴京西园雅集在乌台诗案(1079)的政治阴霾中诞生。驸马王诜召集苏轼、米芾、李公麟等十六位名士,以三教交融(儒释道同席)构筑精神乌托邦,米芾《图记》“卓然高致,名动四夷”成为其精神注脚。亲历者李公麟以白描长卷开创图式母本:五组叙事(观书/作画/弹阮/题石/谈禅)形成移步换景的“视觉事件链”,圆劲白描线条(师法吴道子)凝练人物风骨——苏轼执笔书蕉的凝神、米芾袖手题壁的癫逸,皆升华为“林下风度”的永恒符号;留白声景(阮咸弦音、谈禅机锋)更实现视听叙事双轨交融,奠定文人雅集视觉范式。

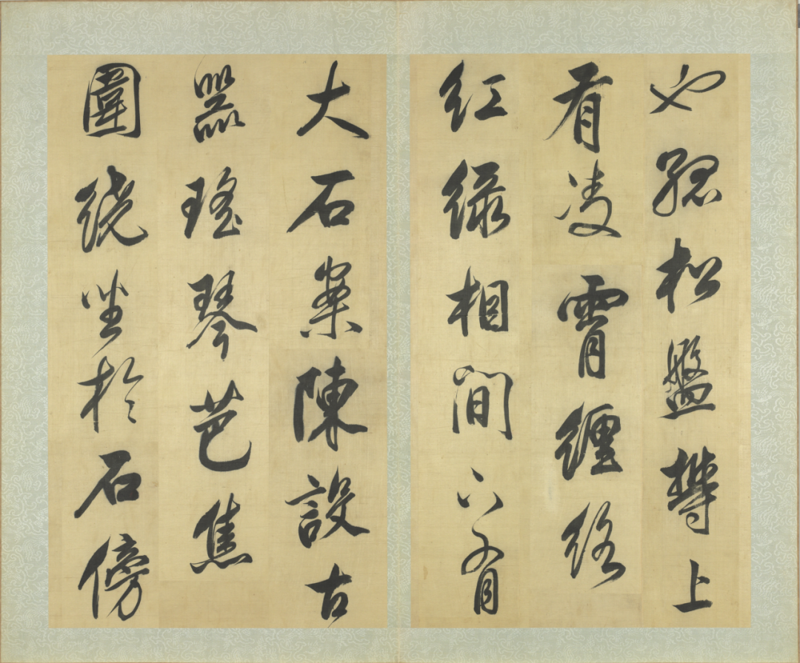

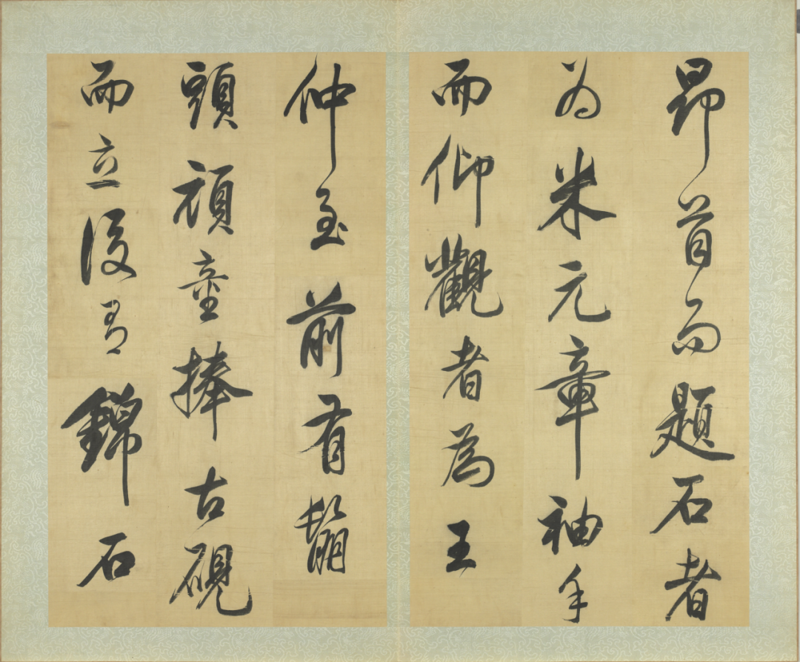

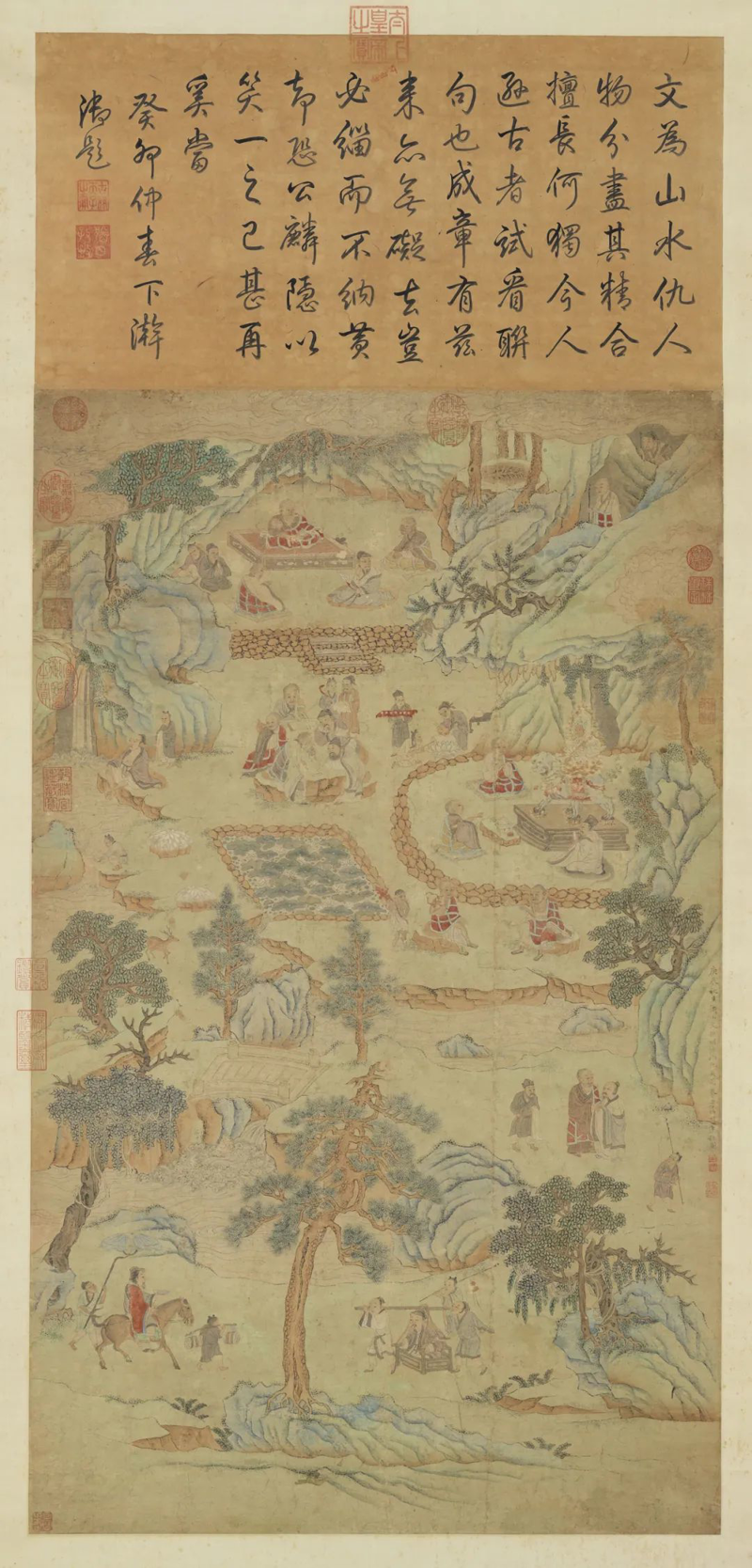

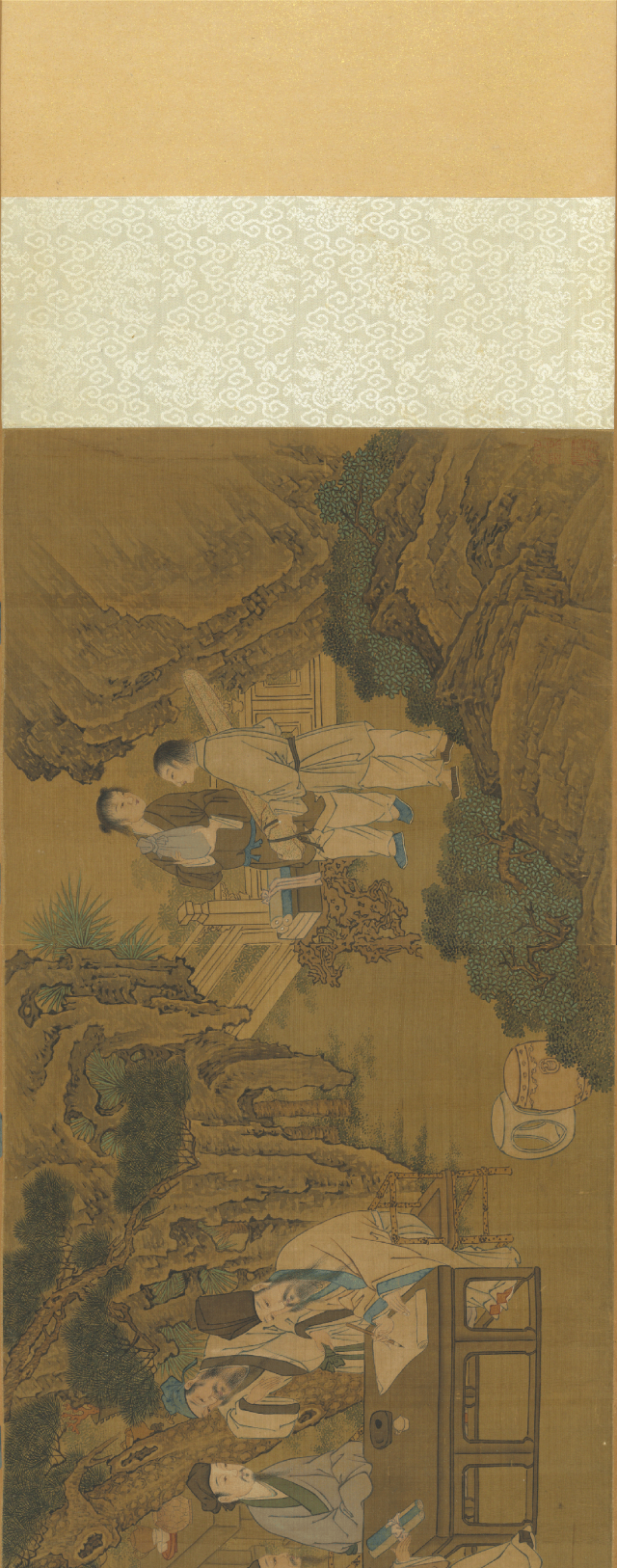

李公麟《西园雅集图卷》作为亲历者创作的奠基性母本,其白描构图严格呼应米芾《图记》,以五组叙事形成紧凑空间序列,人物神态捕捉开“林下风度”先河。南宋刘松年本(传)重构为四组群像,体现院画叙事效率,钱塘画家刘松年(活动于1190-1224)以青绿设色强化屏风式景深。

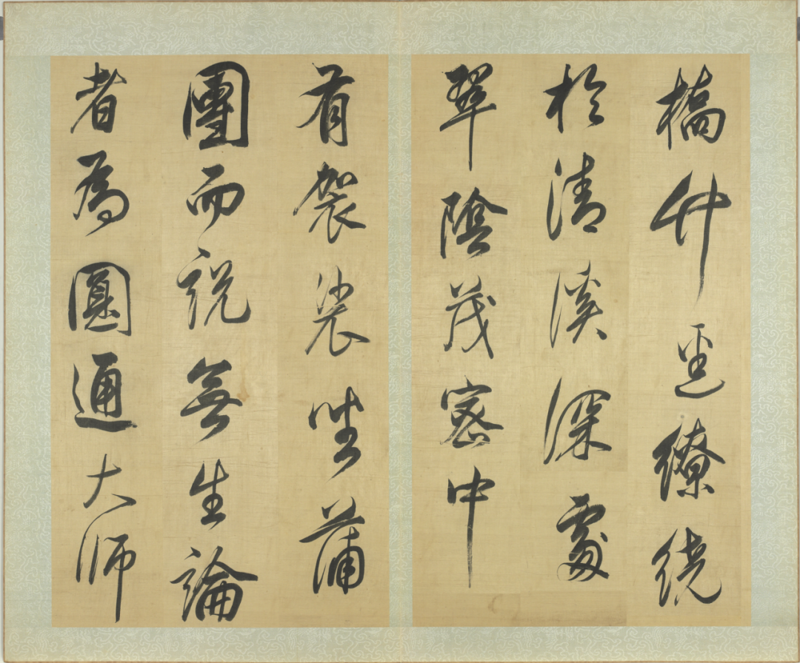

宋人佚名摹本呈现双向扩容:增古器鉴赏与山水景观。元代赵孟頫开创立轴范式,以三景结构革新空间逻辑。明代仇英精工本进一步物质化,鼎彝珍玩入画。需特别指出:现存《西园雅集图》历代版本中,除少数宋元摹本外,大多为明人仿制。

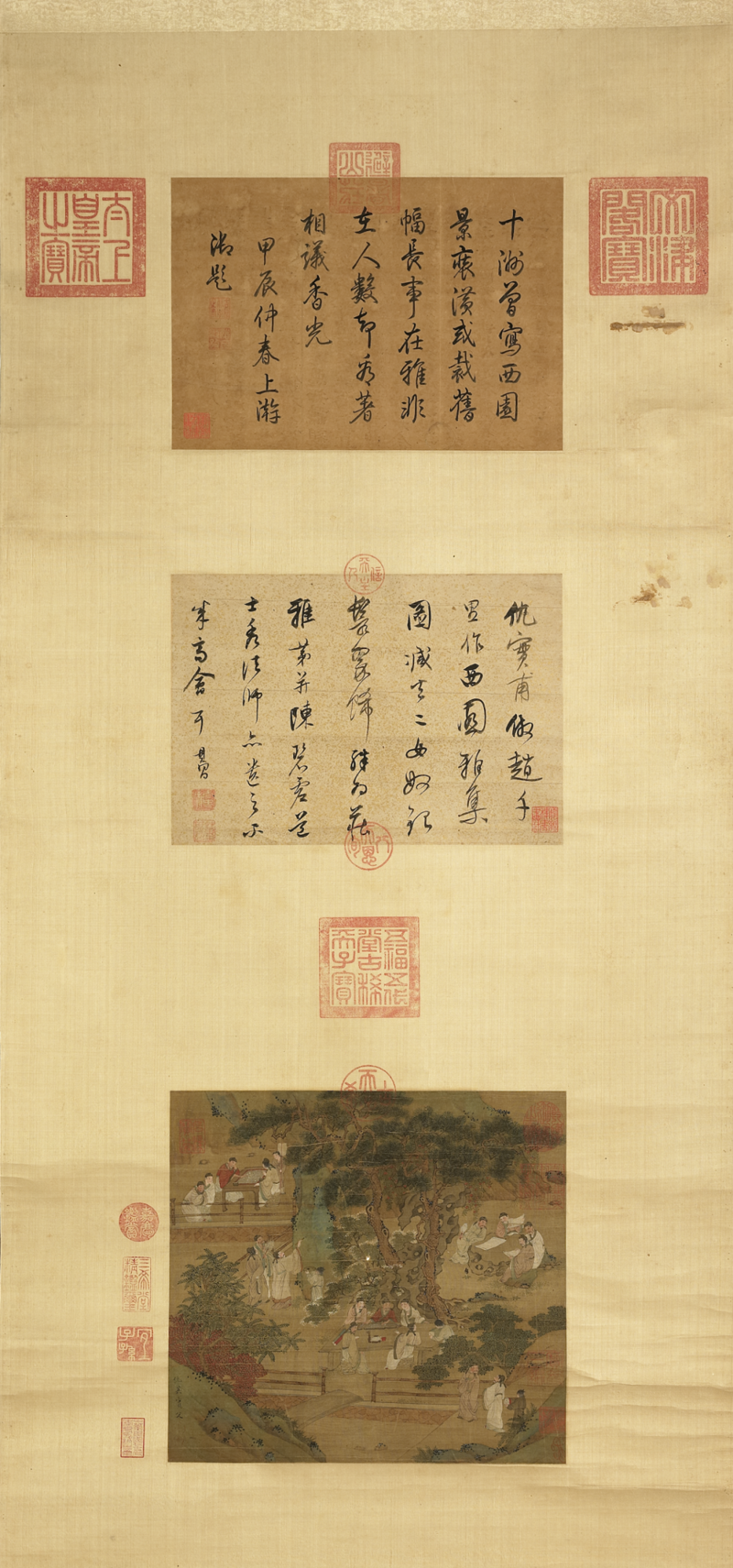

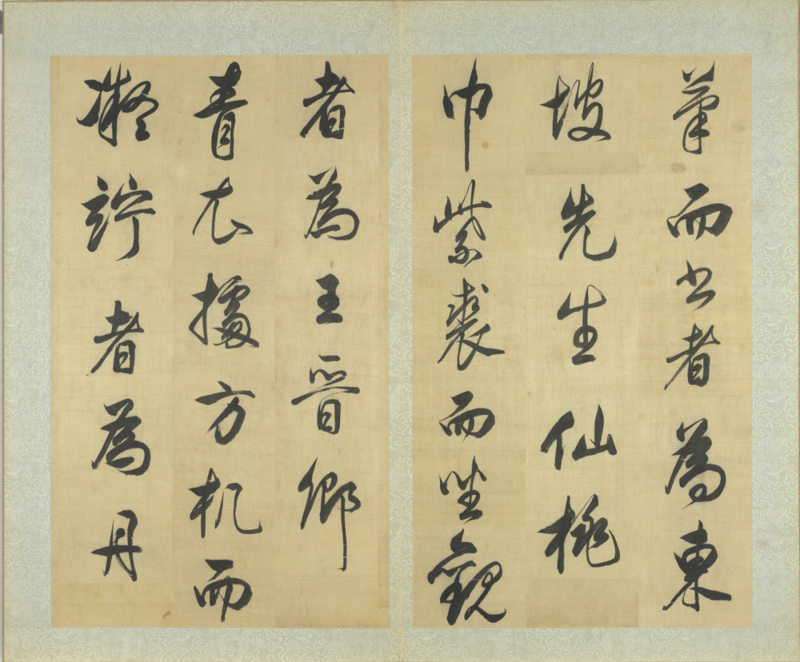

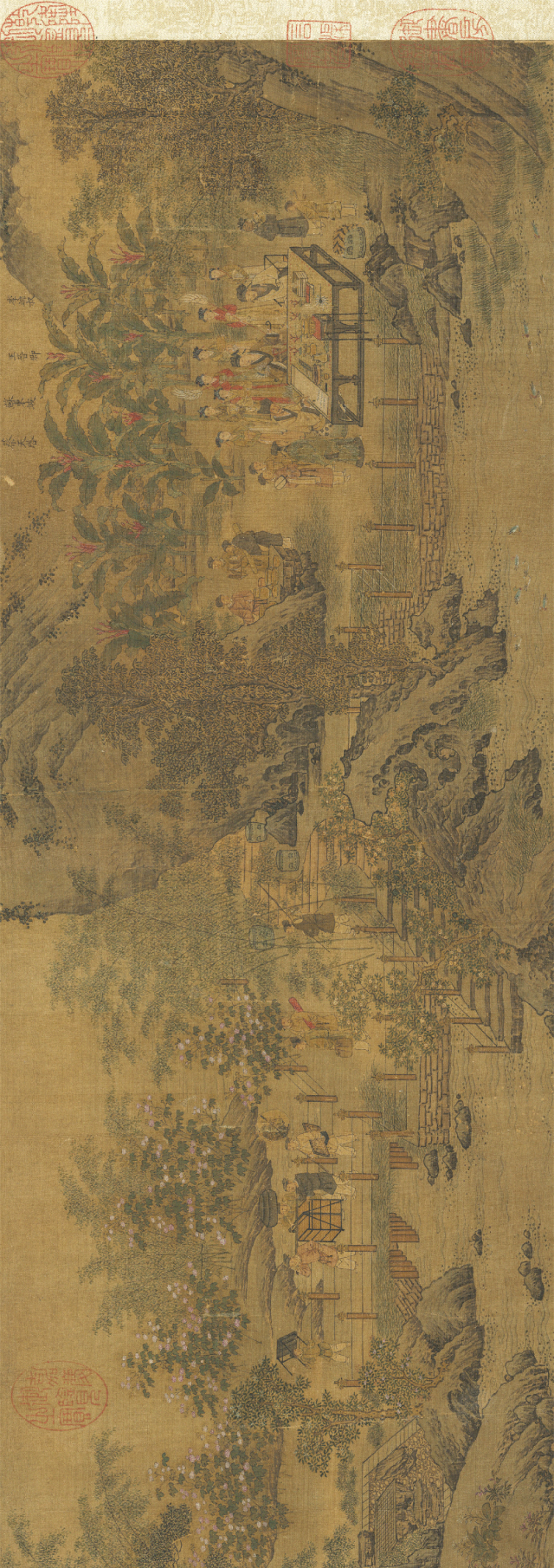

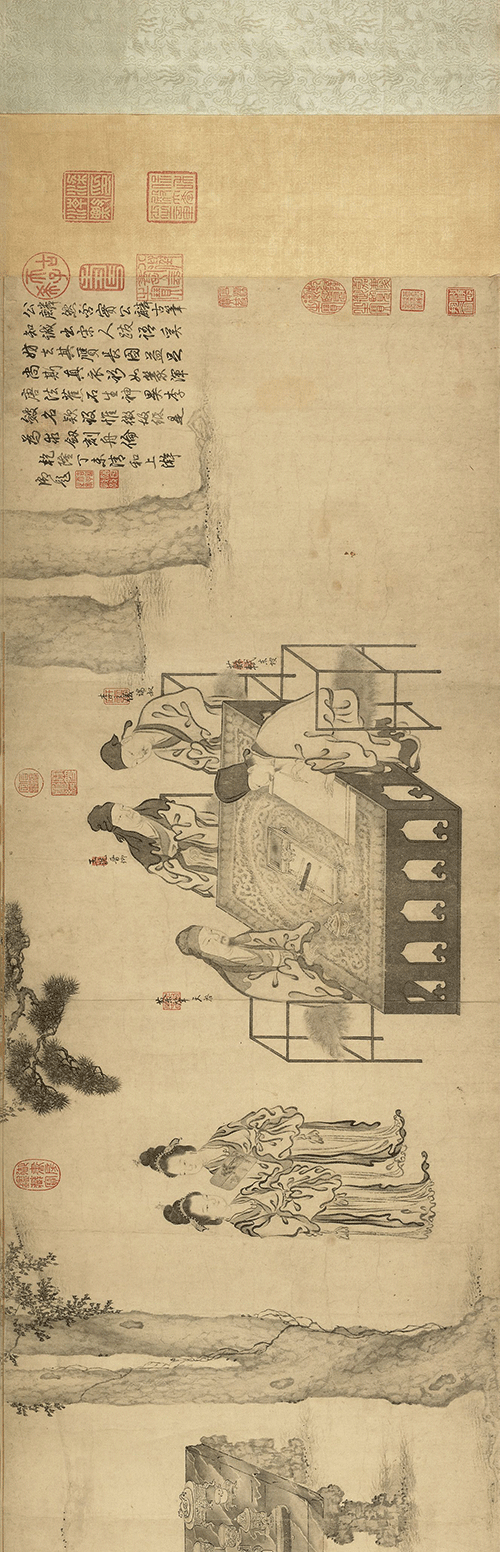

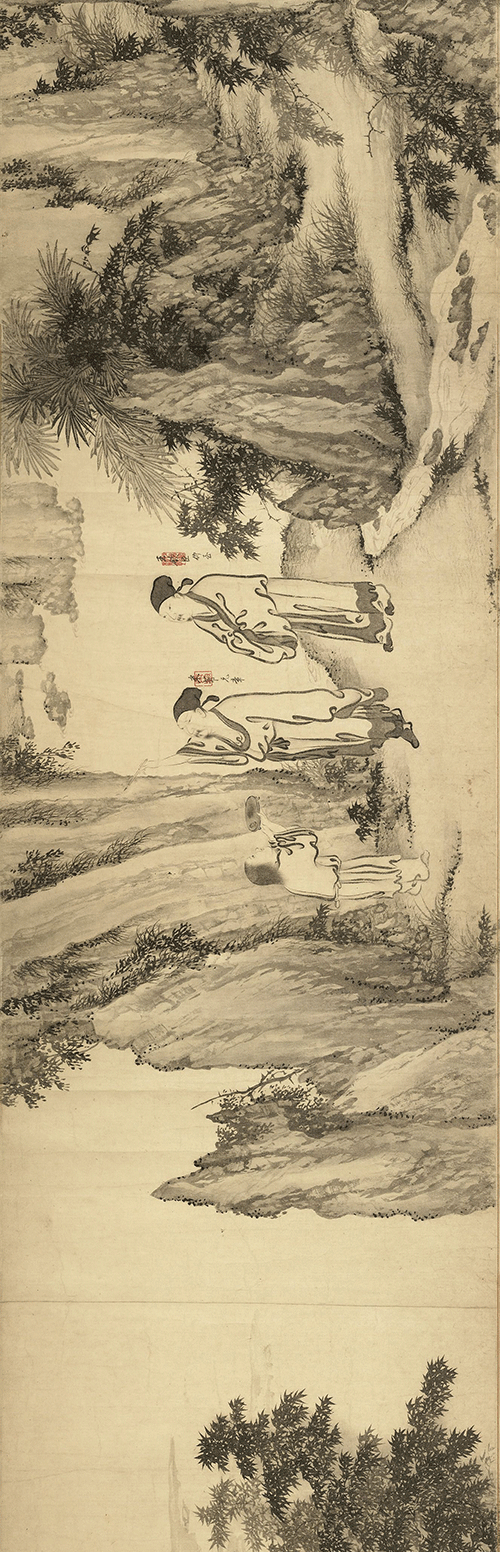

名称:西园雅集图卷

作者: 李公麟

创作时间:北宋

尺寸:30x144.7cm

材质:纸本水墨

收藏机构: 台北故宫博物院

艺术时期: 宋代

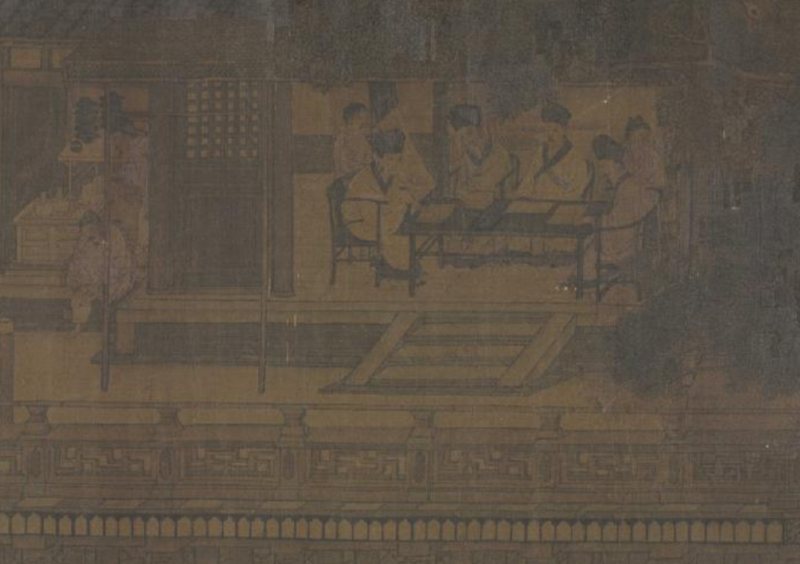

李公麟 《西园雅集图卷》细节

此卷以极简构图承载丰盈意态:苏轼坐于髹漆交椅执笔书蕉,肘部轻倚案几,印证宋代高坐具普及后文人书写姿势的变革——悬腕转为倚肘;而李公麟躬身立于低矮石桌前,以悬腕法绘《归去来图》,衣纹线条如篆书圆韧,显其承袭唐代吴道子“兰叶描”的深厚功底。二人执笔姿态的鲜明对比,恰是时代技法转型的缩影:苏轼代表新兴的“倚肘书写范式”,李公麟则坚守唐代悬腕传统于山野石案之上,笔锋起落间,五代风骨与宋式新变在此悄然交锋。乾隆虽题跋指其非真,然此明代摹本对笔墨代际差异的忠实呈现,反成艺术史演变的珍贵注脚。

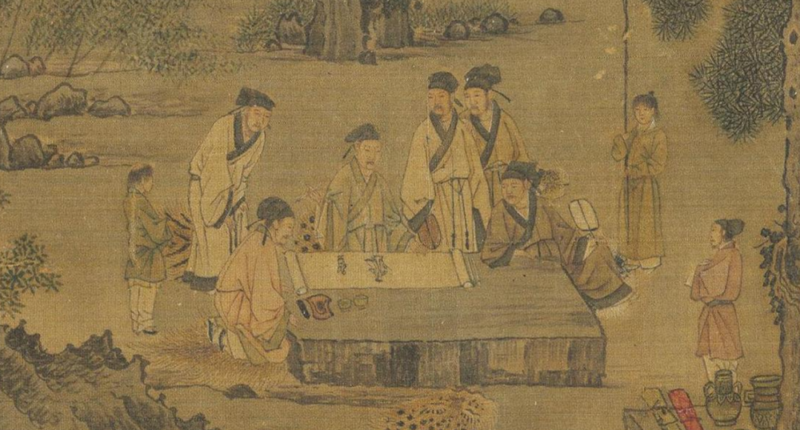

名称:西园雅集图卷

作者: 刘松年

创作时间:南宋

尺寸:24.5x203cm

材质:绢本设色

收藏机构: 台北故宫博物院

艺术时期: 宋代

刘松年 《西园雅集图卷》细节图

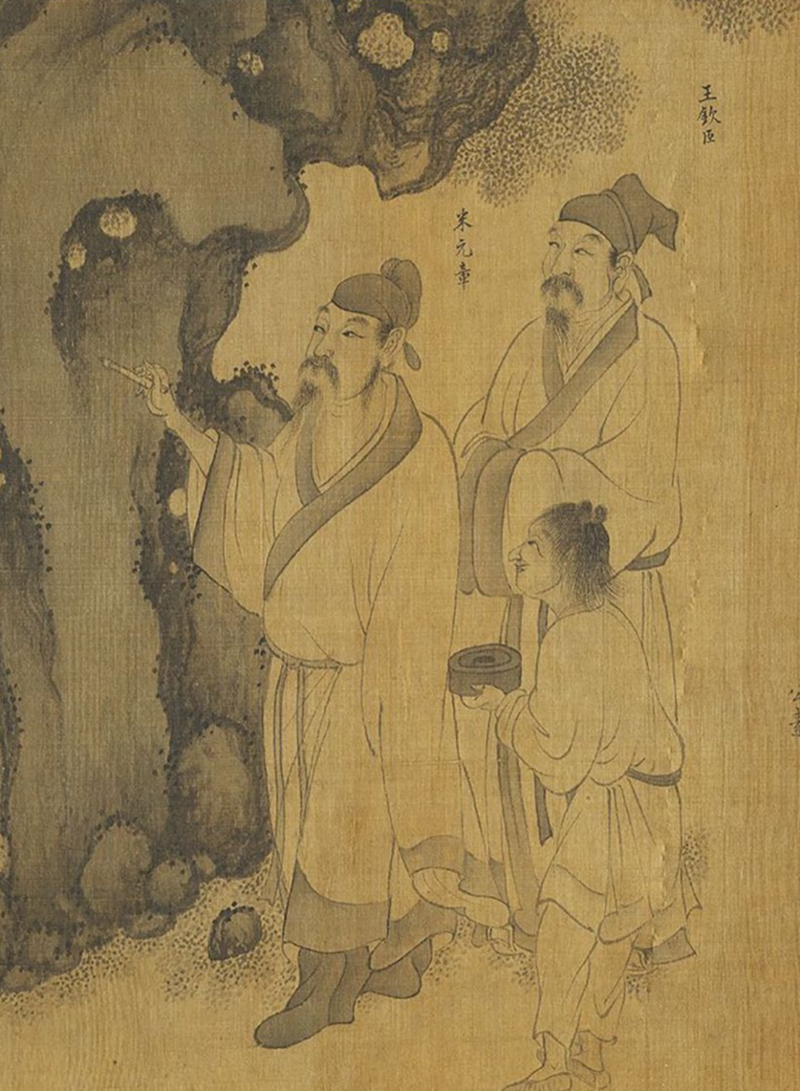

相较于李公麟本的极简白描,此幅传刘松年《西园雅集图》以四组群像重构叙事:王诜、蔡肇、李之仪观苏轼书蕉;秦观聆陈景元弹阮咸;王钦臣赏米芾题石;苏辙等五人围观李公麟绘《归去来图》——人物虽减至十六人,却以繁密植被与物质细节扩容:山岩间松枫藤萝交错,桌案陈设红珊瑚笔格、多足辟雍瓷砚等物,皆属明代金石时尚产物。钱塘画院待诏刘松年(活动1190-1224)原以青绿简远著称,然此卷器物符号的晚明特质(如珊瑚为嘉靖后流行)、人物开脸的圆熟程式,佐证其为明人摹本。

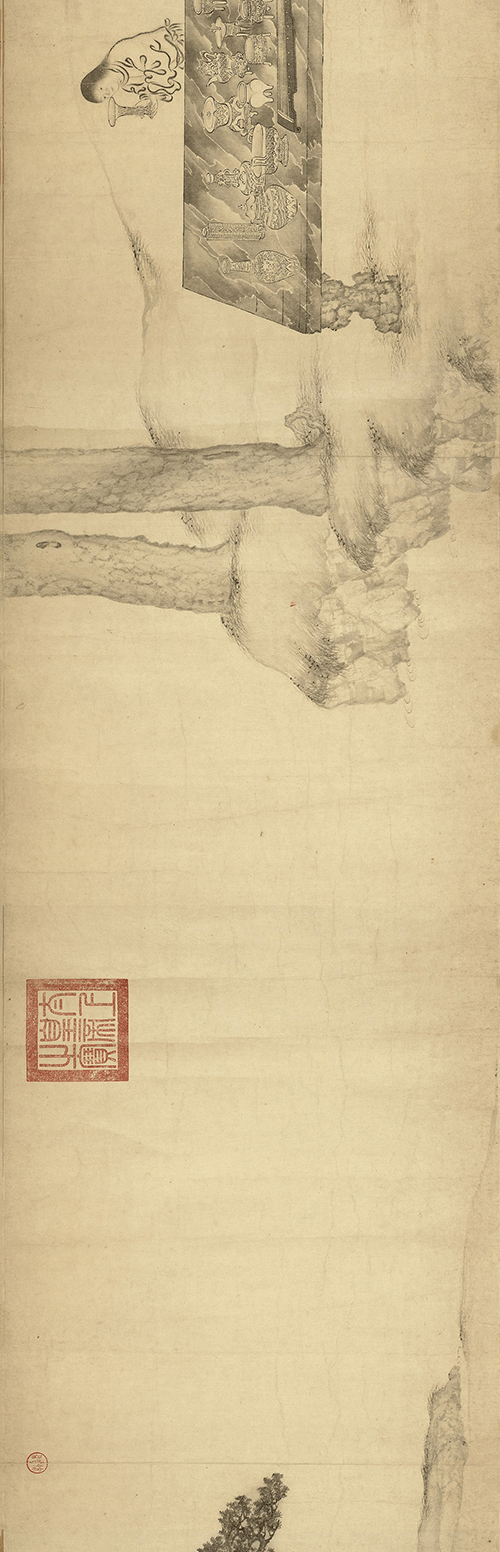

名称: 西园雅集卷

作者: 佚名(宋)

尺寸:47.1x1104.3cm

材质:纸本墨笔

收藏机构: 台北故宫博物院

艺术时期: 宋代

此卷标名宋人《西园雅集图》虽承李公麟母本五组叙事结构,人物开脸尤见宋式“形神兼备”特质(如苏轼眉弓蹙起、米芾蓄须微翘),却在细节处显露明清印记。清代董诰题跋指其断代疑点聚焦第五组场景:圆通大师身后之竹,枝叶以“介字点”叠积,墨色浓淡刻意区分向背——此法始盛于明代浙派戴进。

更关键者,五组人物虽存,然空间密度剧增:石案添设青铜盉、陶鬲、琮式瓶等,此类“博物志式”堆砌恰呼应前文仇英本的物质化倾向。可见此卷实为明人摹古的一部分:以宋韵为表,以明趣为骨,重构雅集的文化记忆。

名称:西园雅集图轴

作者: 赵孟頫

尺寸:131.5x67cm

材质:绢本设色

收藏机构: 台北故宫博物院

艺术时期: 元代

名称:西园雅集图轴

作者: 仇英

创作时间:约1600年

尺寸:134.9x67.9cm

材质:纸本设色

收藏机构: 印第安纳波利斯艺术博物馆

艺术时期: 明代

名称:西园雅集图轴

作者:佚名

尺寸:117.4x39.6cm

材质:纸本设色

收藏机构: 台北故宫博物院

艺术时期: 明代

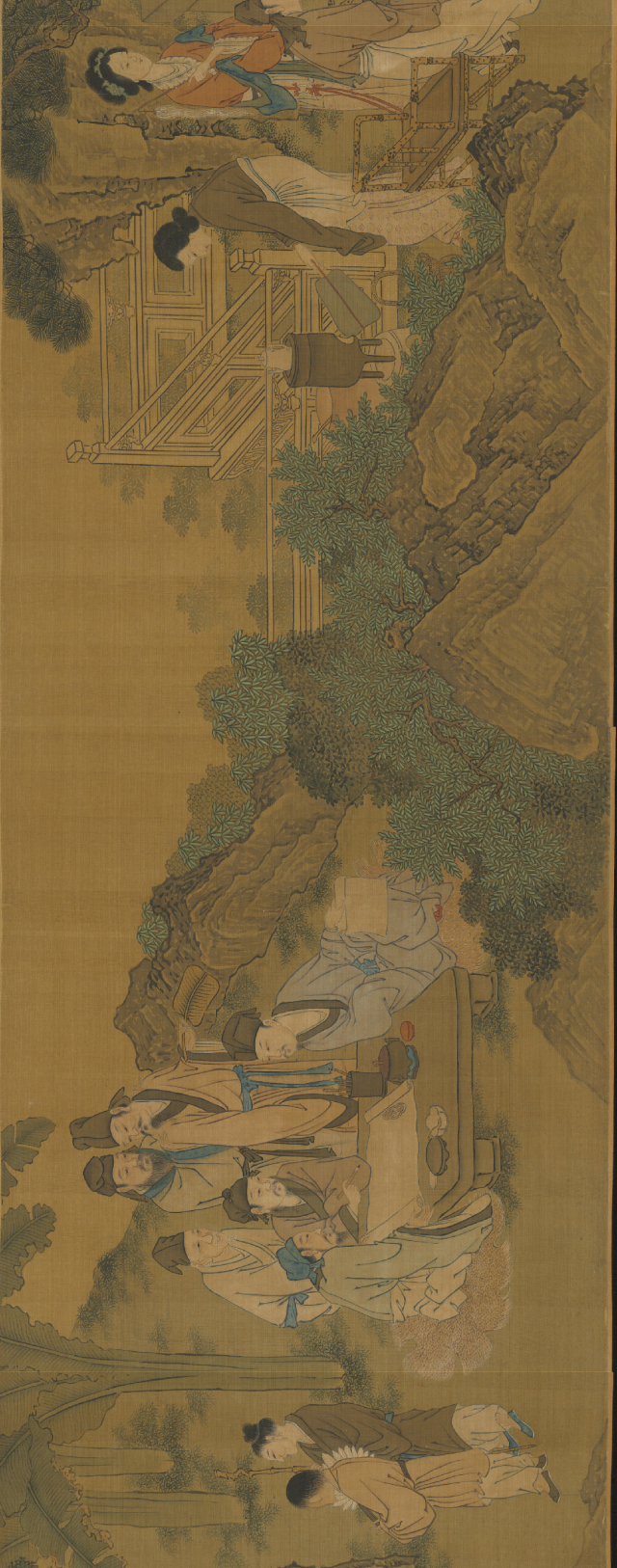

赵孟頫、仇英及明人立轴本《西园雅集图》,彻底突破李公麟卷轴母本叙事。赵孟頫本(故宫藏)以“书斋山水化”重构空间:人物虽缩为点景,却聚焦园林建筑细节——如苏轼所在的茅亭覆松皮顶、此乃赵氏“市隐”美学(《松雪斋集》“不下堂筵,坐穷泉壑”)的视觉宣言。

至明代仇英本(大都会藏)及明人摹本,转向“人景均衡”新境:中景亭台占画幅五分之三,雅集人物如卷轴分组清晰,远景淡山仅作提示。关键矛盾在于——三幅立轴在松石位置、人物姿态(如苏轼箕坐执笔)、器物纹样(螭纹墨床)高度雷同,揭示其共用晚明苏州作坊粉本。这种批量生产,终使雅集沦为商品化符号。

名称:摹仇英西园雅集图轴

作者: 丁观鹏

创作时间:清高宗乾隆十三年(1748年)

尺寸:95.1x43.9cm

材质:纸本浅设色

收藏机构: 台北故宫博物院

艺术时期: 清代

当苏州作坊粉本催生批量复刻时,清代丁观鹏的摹古实践则转向御制符号的重构。其《摹仇英西园雅集图》(台北故宫藏)虽以仇英立轴本为底,却直指乾隆帝题跋质疑:“底须着色求形肖”——此语否定白描母本(注:所指仇英本实为后人白描仿作)的简素美学,要求丁氏以淡彩新韵诠释雅集。

观鹏遂行二重改造:空间微调中放大右侧湖石,拓出茶寮空间呼应乾隆“长物”趣味;色墨革命则以青绿薄染山体、朱砂点提衣冠,于白描骨架上敷设“冲淡韶秀”之色(胡敬《国朝院画录》)。此作揭示清代摹古本质:非机械复制仇英原迹,而借乾隆审美介入完成从明人物质堆砌到清宫淡雅美学的范式跃迁,使雅集图式终成跨时代对话的载体。

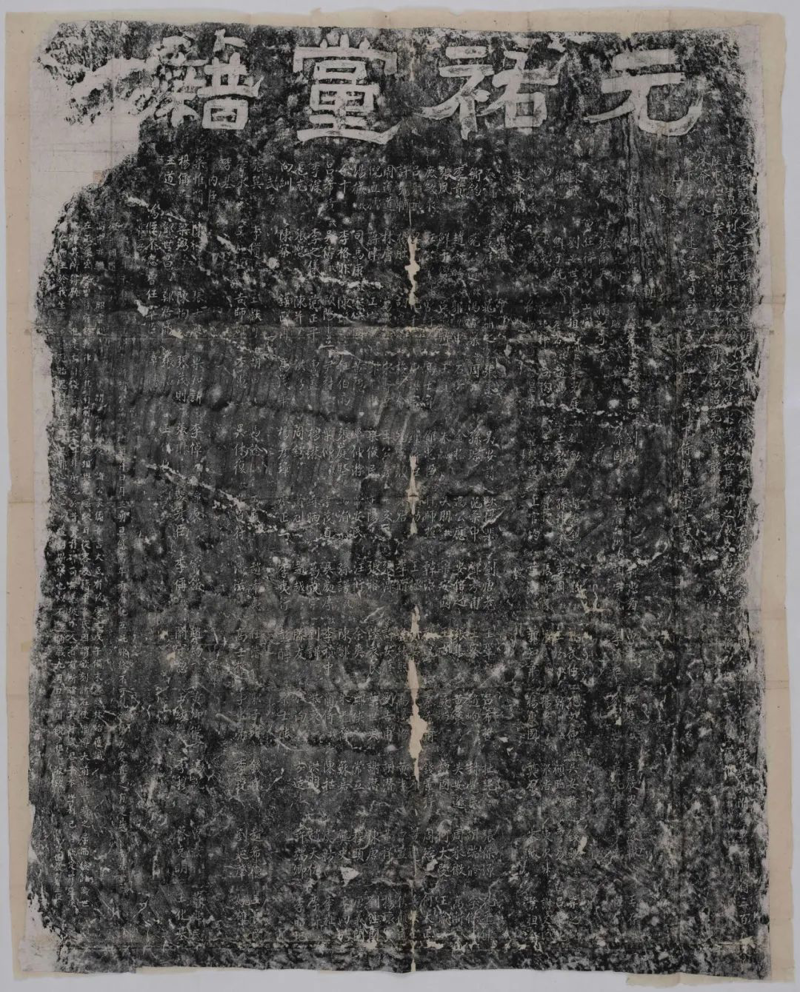

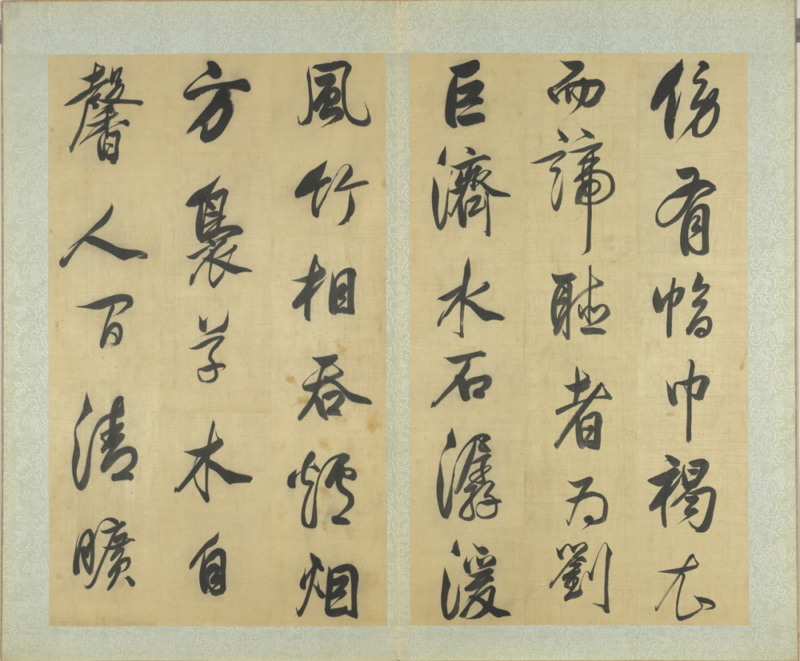

模块三:风雨吞竹

——西园雅集文人群像

《元祐党籍碑》清末拓本的裂痕如历史刀疤,与雅集名单形成残酷互文,乌台诗案的创伤在苏轼《江上帖》"已过追赴期"的惶惑笔触、米芾《知府帖》"衰迟何幸"的佻达伪装中灼然可见;李公麟《免胄图》更以郭子仪单骑退敌暗喻"以文止戈"理想的破灭,回纥俯首成无声疾呼。当政治放逐成定局,笔墨化为救赎利器:李公麟《五马图》借"凤头骢"题跋暗讽朝廷失贤(遥应苏轼《马券》),《九歌图》山鬼孤绝与《百佛图》佛陀垂目共构晚岁心境;苏轼《前赤壁赋》将西园谈禅淬为"逝者如斯"的宇宙观照,米芾《蜀素帖》"青松劲挺"自铸风骨,《离骚经》抄本则与屈原结谪臣同盟。

至若《为霖图轴》"待为苍生起"的誓言,终使碾碎理想落雨成霖——当碑拓斑驳浸入赤壁月光,贡马嘶鸣混响离骚长叹,雅集显影为血墨对抗暴力的战场:元丰风雨摧折松竹,却撕不碎深扎笔墨的重生根系。

名称:元祐党籍(清末拓本)

作者: 佚名(宋)

创作时间:1198年

尺寸:191×151cm

材质:纸本墨拓

收藏机构: 中央美术学院图书馆

艺术时期: 宋代

元祐党籍碑原为北宋崇宁年间(1102-1106)蔡京迫害旧党的政治工具,将司马光、苏轼等309人刻碑定为“奸党”,后因天象示警遭徽宗毁碑。现存广西二碑均为南宋重刻:桂林龙隐岩碑(1198年)由党人梁焘曾孙梁律据家藏旧本复刻,碑高192厘米,隶书额题“元祐党籍”四字,风雨侵蚀仍可辨名姓;融水真仙岩碑(1211年沈暐重刻)于明代损毁后再度复刻,为后世摹本。两碑意义发生历史反转——南宋党人后裔以重刻彰显先祖气节,使其从政治耻辱柱蜕变为文人风骨丰碑,成为研究宋代党争的核心物证。

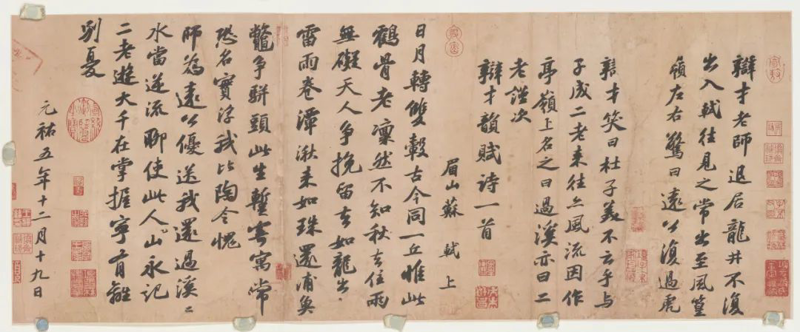

名称:次韵秦太虚见戏耳聋诗帖

作者: 苏轼

创作时间:1079

尺寸:30.7cmx45.3cm

材质:纸本

收藏机构: 台北故宫博物院

艺术时期: 宋代

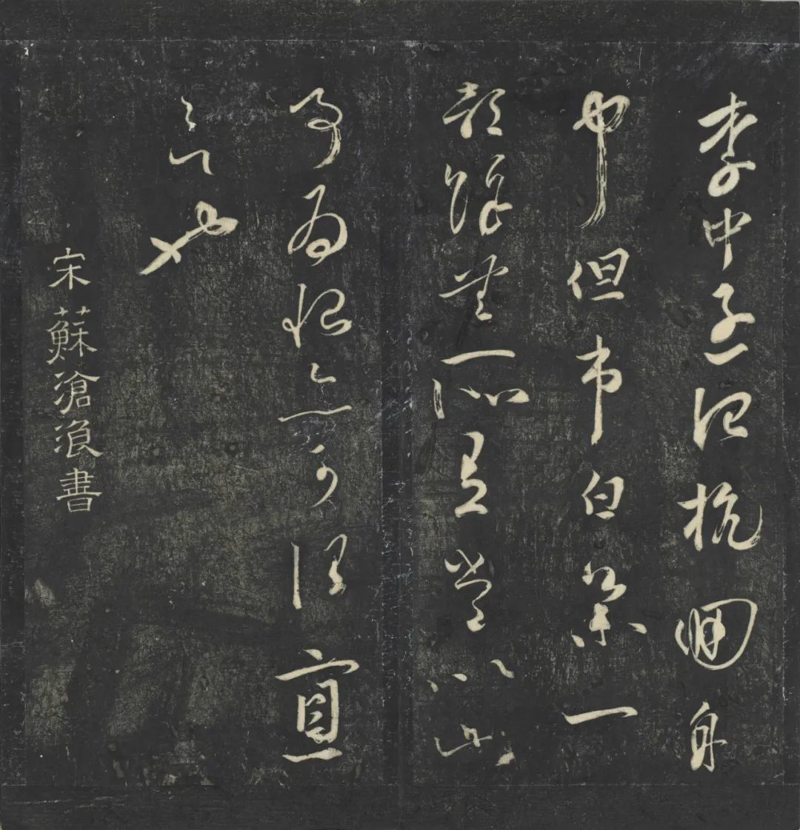

《次韵秦太虚见戏耳聋诗帖》书于元丰二年(1079),正值乌台诗案爆发前夕。其笔法取法《兰亭序》之纵逸而内敛锋芒:字间断连如珠落盘,单字结体取横势而肥厚(如“聋”字宝盖右展),形成“石压蛤蟆”之谑中见拙的独特韵律。通篇墨韵浓枯参差,藏锋于使转间——若“戏”字戈钩蓄势不露,“耳”字悬针垂缩半收,尽显“藏巧于拙”的辩证智慧。黄庭坚评此刻“笔圆而韵胜”,实开《寒食帖》“绵里裹铁”笔性之先声。此作不仅是苏轼中年书风的转捩点,更是文人戏谑精神在书法中的极致演绎:当政治风暴将至,笔墨成了最后的自由战场。

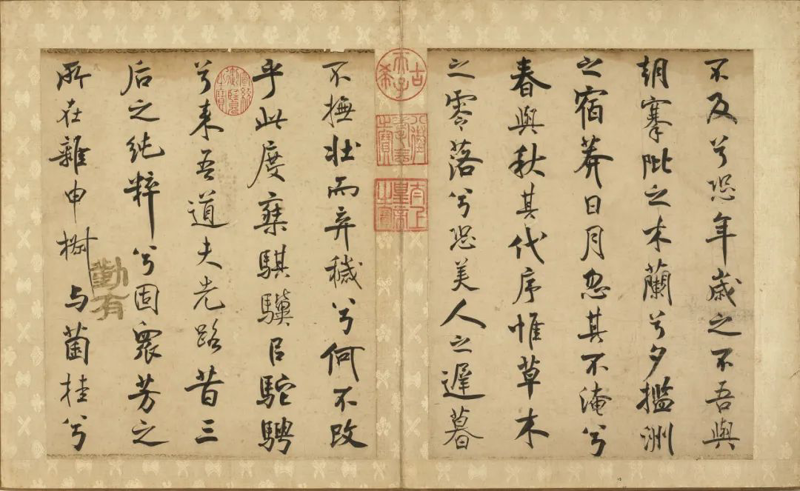

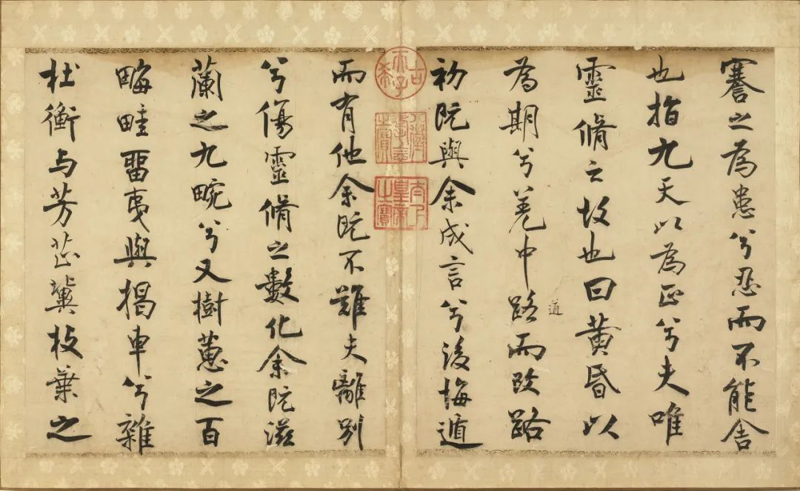

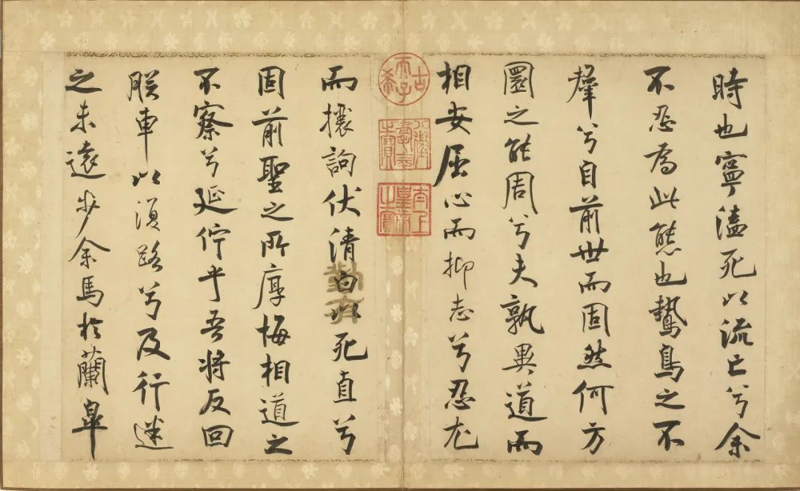

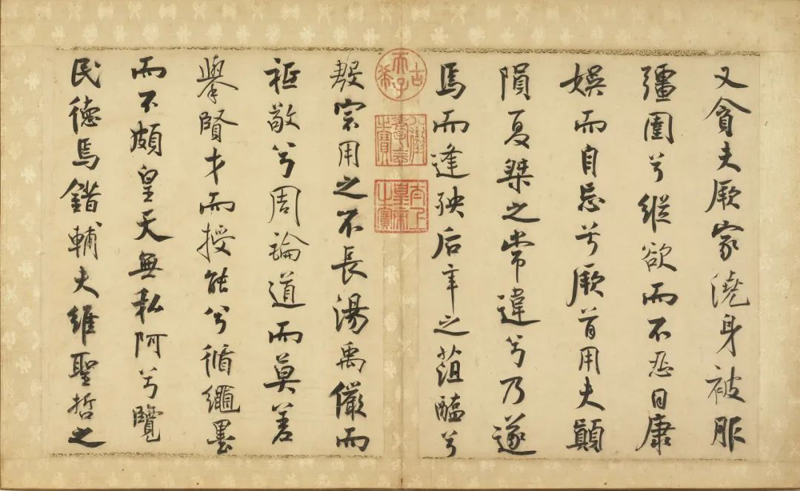

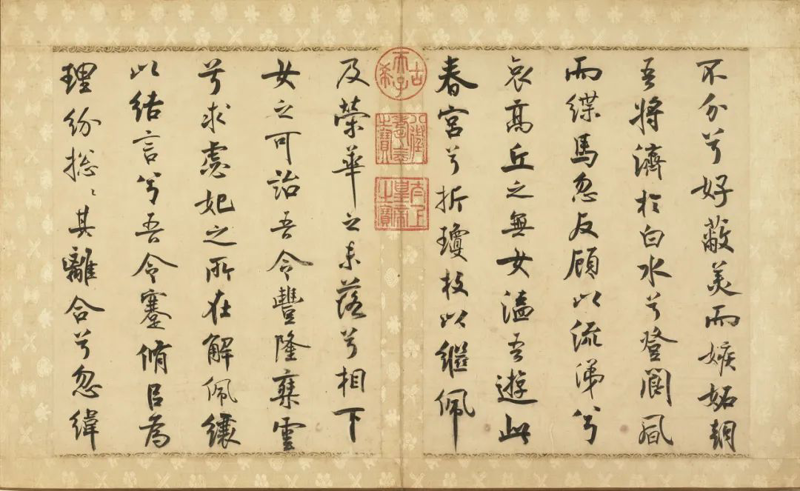

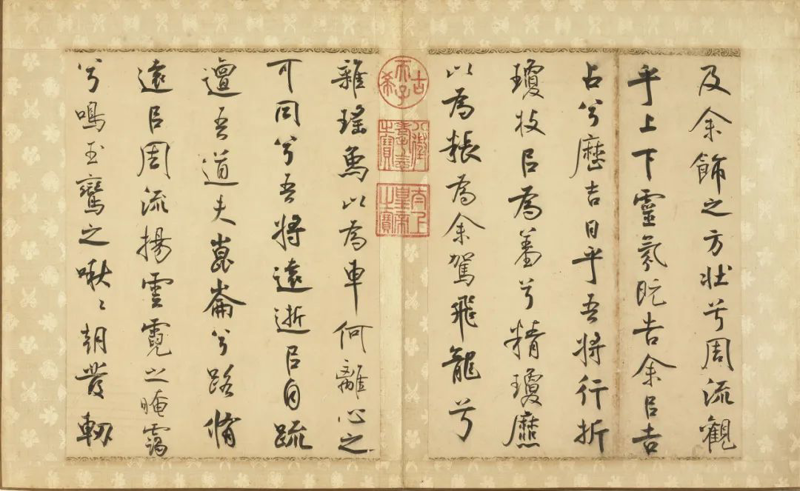

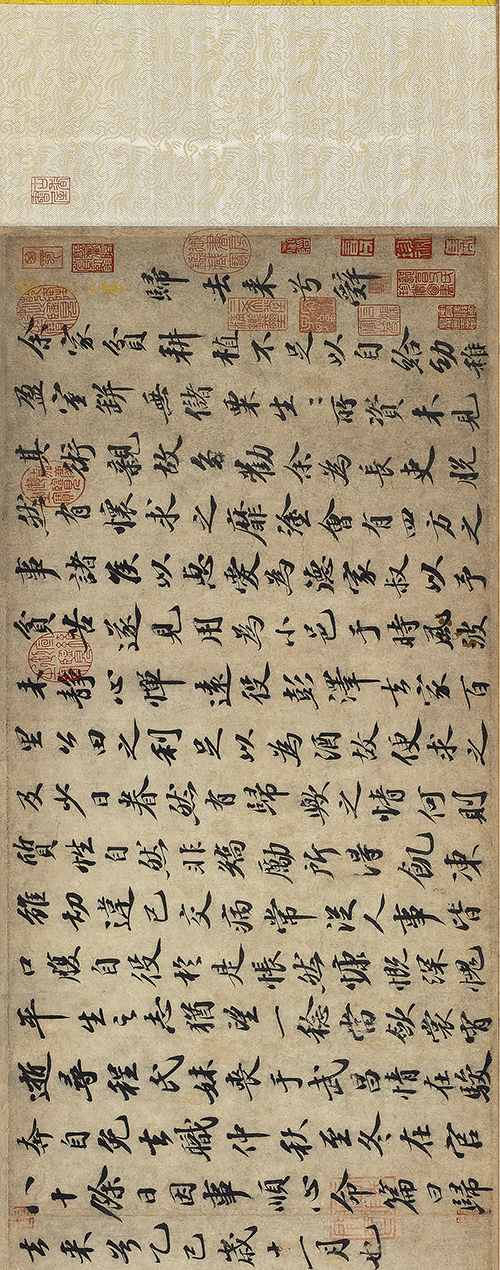

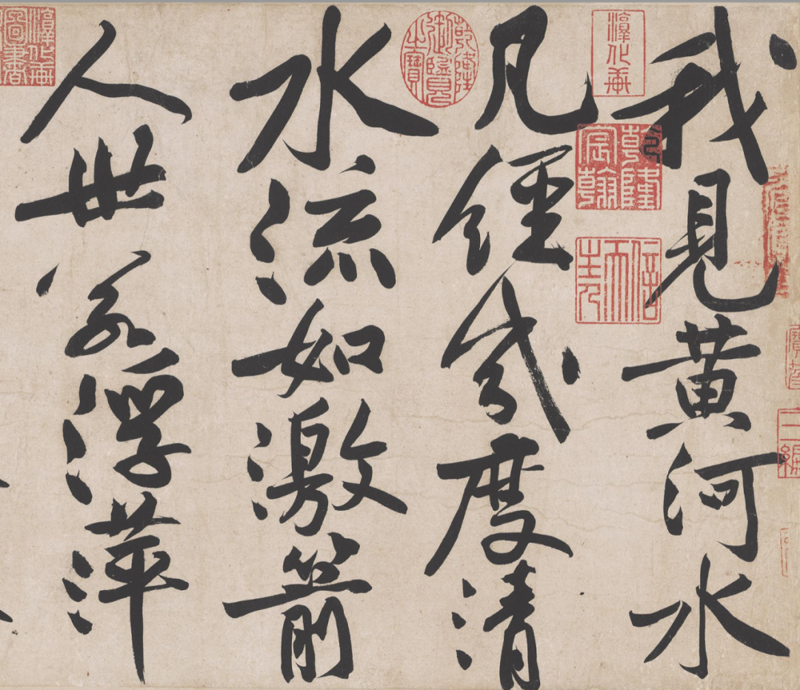

名称:苏轼-前赤壁赋

作者: 苏轼

创作时间:1083

尺寸:23.9cmx258cm

材质:素笺墨迹本

收藏机构: 台北故宫博物院

艺术时期: 宋代

《前赤壁赋》书于元丰五年(1082)苏轼贬谪黄州期间,台北故宫藏本为小楷行意长卷,现存六十六行(前五行三十六字由文徵明补书)。此卷诞生于多重困境中:乌台诗案余悸未消,“不得签署公事”的禁锢犹在,赤壁词“人生如梦”的慨叹尚萦耳际。

然其笔墨却显惊人超越——结字疏朗如江天开阔,笔锋藏于圆转(如“水”字隐钩、“月”字缩捺),将佛老哲思熔铸为“纵一苇之所如”的视觉韵律。卷末自跋“多难畏事,必深藏之”道尽政治高压下的慎微,然通篇清旷之气终破纸而出:扁舟意象非仅怀古,更为自我救赎的隐喻。当世路倾仄,此卷印证了苏轼“在泥沼中仰望星穹”的能力——肉身困于黄州,精神已凌万顷之茫然。

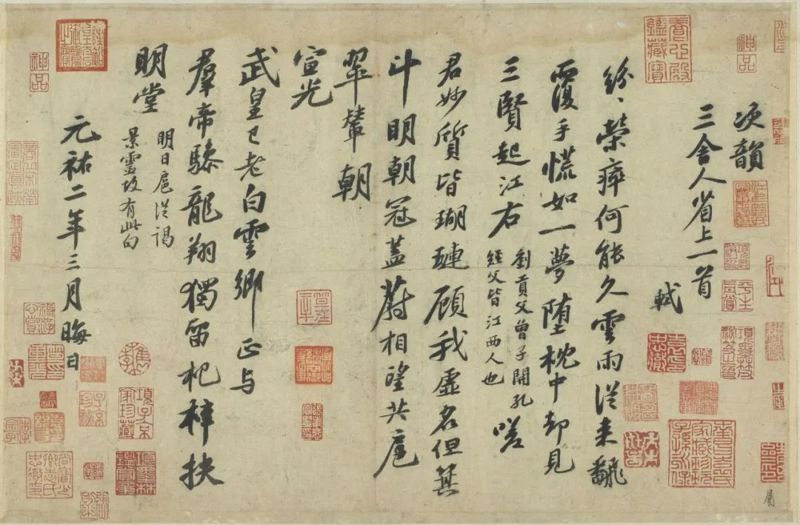

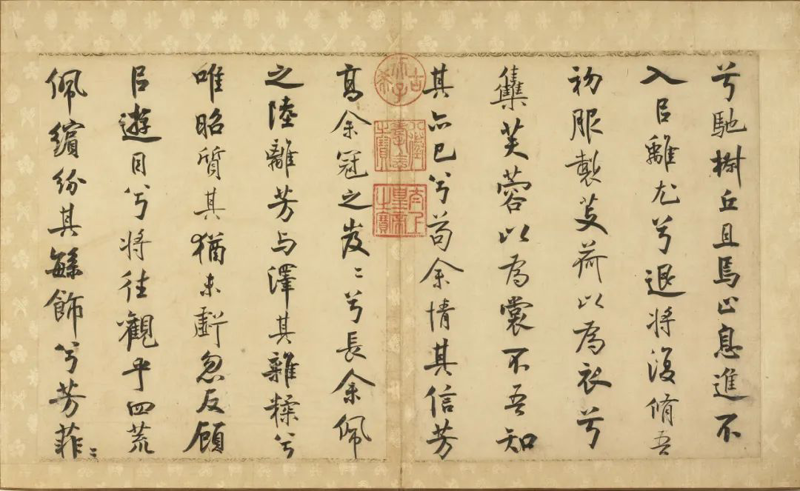

名称:宋四家法书卷

苏轼书次韵三舍人省上诗

作者: 苏轼

创作时间:宋哲宗元祐二年(1087)

尺寸:30.9x47.9cm

材质:纸本墨笔

收藏机构: 台北故宫博物院

艺术时期: 宋代

《书次韵三舍人省上诗》为苏轼元祐二年(1087)重录旧作,赠中书舍人刘攽(贡父)、曾巩(子开)、孔文仲(经父)。此卷以肥厚行楷书六十六行,前五行由文徵明补缺。释文“纷纷荣瘁何能久”直刺党争无常,“云雨翻覆手”暗喻新旧党势力更迭;“嗟君妙质皆瑚琑”赞三贤才器如礼器贵重,“顾我虚名但箕斗”自嘲虚名如星斗遥不可及——在“明朝冠盖蔚相望”的元祐更化盛景中,苏轼清醒预见危机。其书法藏章草遗意于丰腴墨韵(如“辇”字捺脚如刀出鞘,“杞”字木旁枯笔似裂帛),结字右昂左沉如危石欲坠,恰似旧党短暂复兴的隐喻。

此作不仅是苏轼政治中年的忧思实录,更以“独留杞梓扶明堂”之句,道尽文人匡扶社稷的永恒困境。

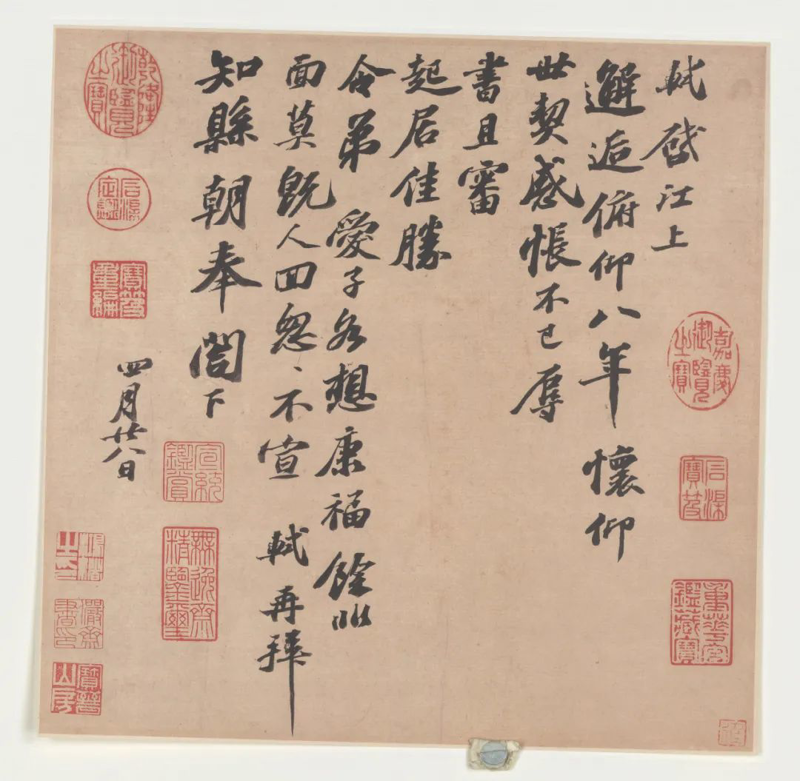

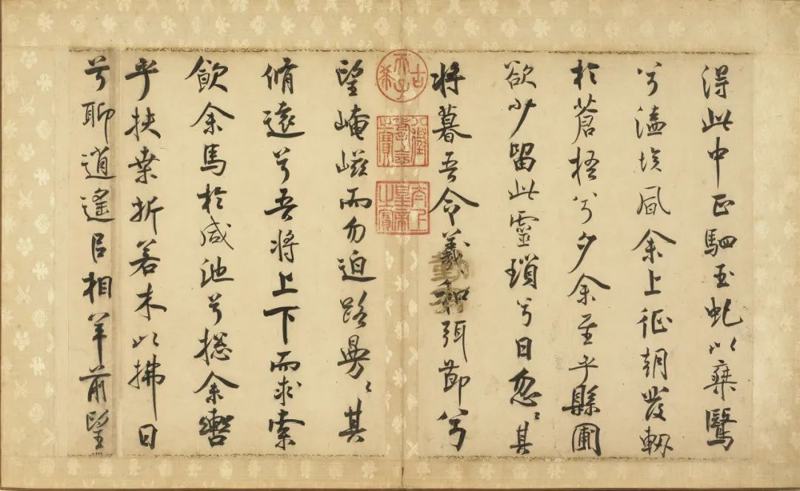

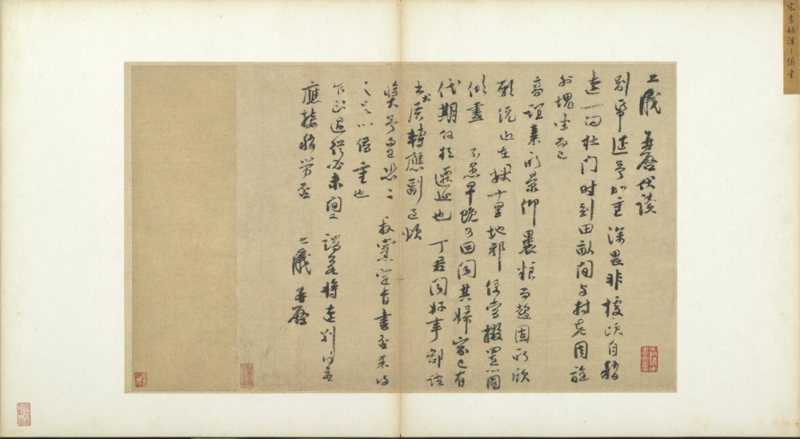

名称:江上帖(邂逅帖)

作者: 苏轼

材质:纸本

收藏机构: 台北故宫博物院

艺术时期: 宋代

《江上帖》(又名《邂逅帖》)书于建中靖国元年(1101)四月廿八日,苏轼逝世前两月于真州致世交杜孟坚之信札。全笺9行58字,尺寸27.7×38.7厘米(台北故宫书00054303)。释文“江上邂逅俯仰八年”道尽人生须臾,“厚书且番”的枯墨逆锋,映照北归途中的衰病交侵。

其书风呈三重矛盾统一:散淡见于行距疏朗如江雾弥散(行距宽达字高两倍),俊逸显于“仰”“福”等字纵笔如孤鹤冲霄,刚正凝于“轼再拜”三字顿挫如金石坠地——尤以末行“四月廿八日”笔锋散裂如竹节崩雪,成“人书俱老”的悲怆注脚。

名称:渔村小雪图卷

作者: 王诜

尺寸:34.6cm x 219.7cm

材质:绢本设色

收藏机构: 北京故宫博物院

艺术时期: 宋代

《渔村小雪图卷》细节图

王诜(1048-1104)以开国功臣之后尚蜀国公主,却因元丰二年(1079)乌台诗案牵连贬谪均州七年。这场政治放逐彻底重塑其艺术灵魂——归京后“独好山水穷幽邃”(《宣和画谱》),《渔村小雪图卷》正是其精神转捩的视觉宣言。

此卷以贬谪体验重构隐逸美学:水墨为骨,侧锋短笔勾皴山石,破墨法晕染雪雾苍茫;金粉为魂,铅粉积雪山巅,泥金点染苇尖夕照,融唐代金碧于李成寒林范式。寒松中锋浓墨挺立,恰似士人凌霜傲骨;渔夫独钓非写实劳苦,实为“可游可居”的自我投射。当宫廷驸马化身寒江钓客,此作终以“诗画破壁” 成就文人画的终极命题:在政治冰雪中,以笔墨凿开一脉温泉。

名称:行楷书送四十九侄诗卷

作者: 黄庭坚

尺寸:35.5cm×130.2cm

材质:纸本墨笔

作品类型: 中国书法

艺术时期: 宋代

黄庭坚(1045-1105)作为“苏门四学士”之首,一生深陷元祐党争漩涡,四遭贬谪。然其书法恰在政治风雪中完成裂变:早期师法周越、苏轼,元祐年间任馆职时(1086-1093)已显破立之志,《行楷书送四十九侄诗卷》正是此关键期的宣言。此作虽诗题人物失考(《山谷外集》未录),却以视觉革命呼应张耒“不践前人旧行迹”的评赞:字大如拳,取法柳公权而更趋险绝——撇捺如长戟破空(“轩昂”二字捺脚横扫三字位),横势结体如危石欲坠,却在跌宕中孕蓄挺拔之力。较苏轼“石压蛤蟆”的扁阔,此卷以辐射式架构(中宫紧收而四维开张)预告“黄体”时代来临。当馆阁文士犹摹颜柳,山谷已用笔墨在北宋书坛凿出第一道惊雷。

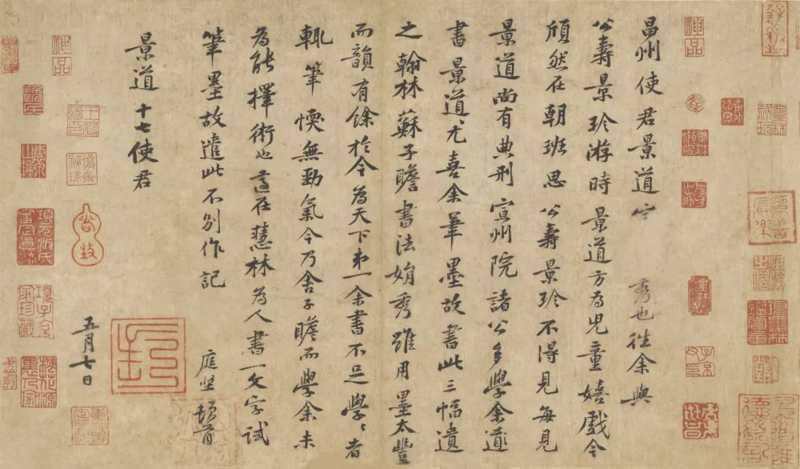

名称:致景道十七使君尺牍

作者: 黄庭坚

尺寸:27.8cm×47.4cm

材质:纸本墨笔

收藏机构: 台北故宫博物院

艺术时期: 宋代

《致景道十七使君尺牍》收录于《戏鸿堂法书》等丛帖,其核心价值在黄庭坚自述书学观:“翰林苏子瞻书法娟秀,虽用墨太丰而韵有余,于今为天下第一。余书不足学,学者辄笔懦无劲气。”此论直指苏黄美学分野——苏轼书以丰墨韵胜,黄氏则以骨力见长。二人互谑“石压蛤蟆”(讽苏字扁阔)、“死蛇挂树”(嘲黄字缠绕),实为对彼此核心特质的精准提炼:苏轼《寒食帖》墨涨如泪,恰证“用墨太丰”之评;黄庭坚《松风阁》长枪大戟,正显“劲气”追求。这组戏言超越私人调侃,成为宋代书论“形神之辨”的鲜活注脚,映照元祐文人“和而不同”的君子襟怀。

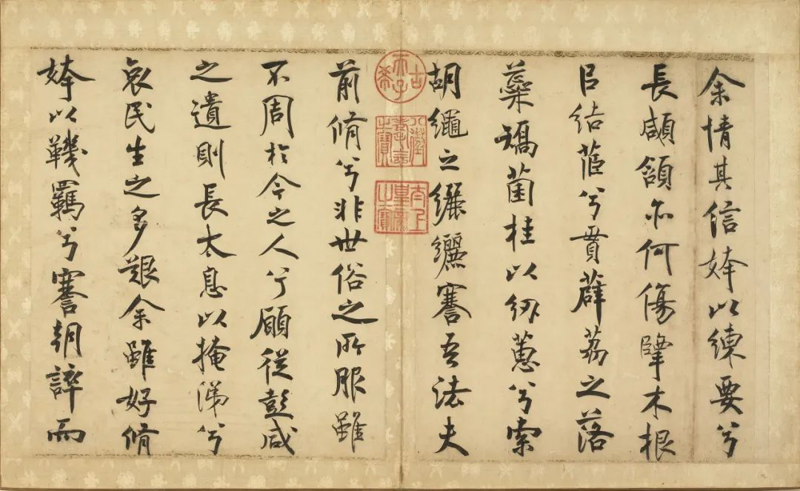

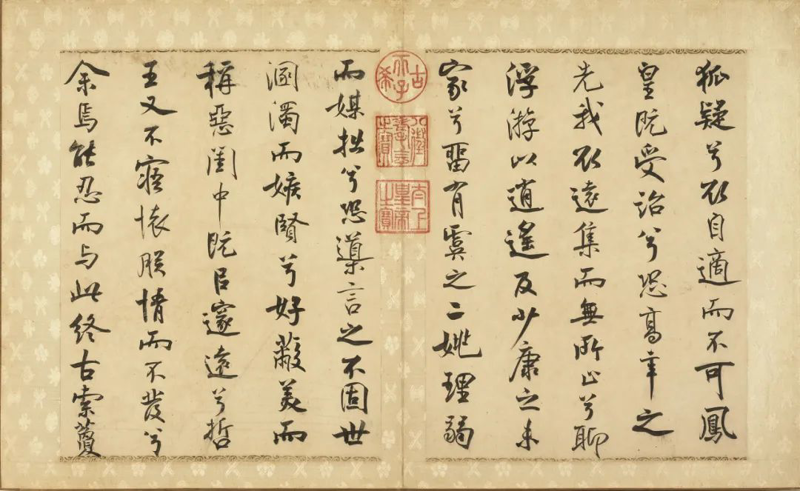

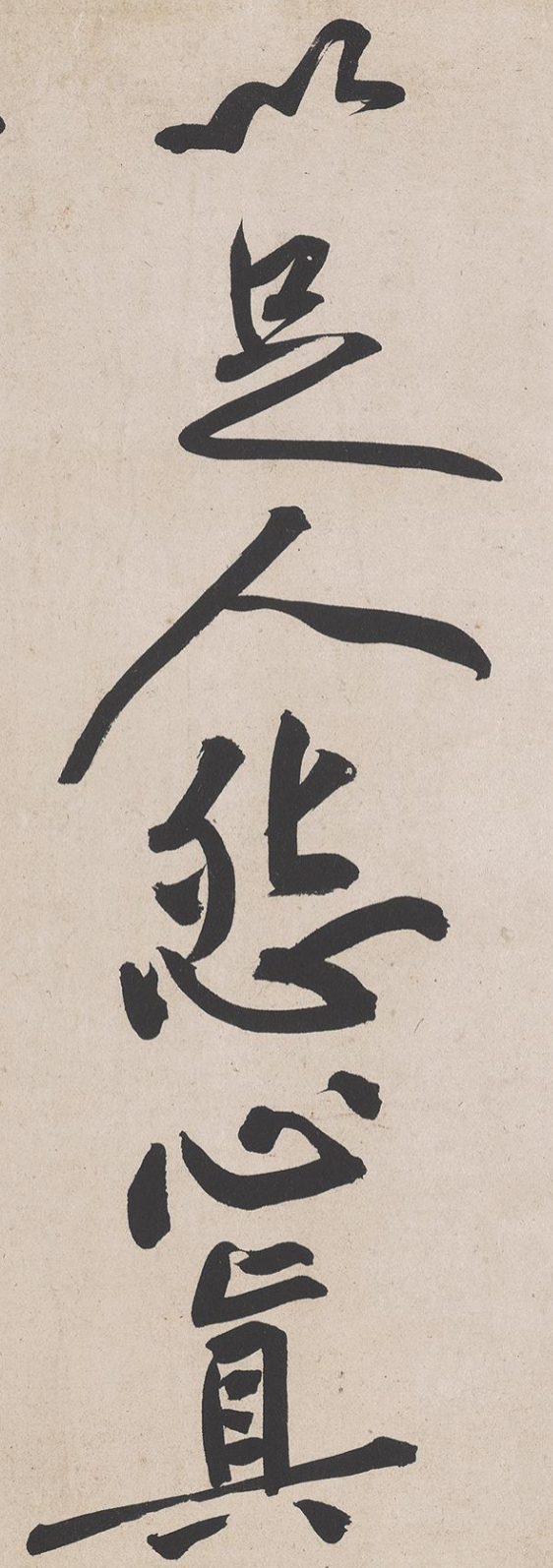

名称:寒山子庞居士诗帖

作者: 黄庭坚

创作时间:约1099

尺寸:29.1cmx213.8cm

材质:纸本

收藏机构: 台北故宫博物院

艺术时期: 宋代

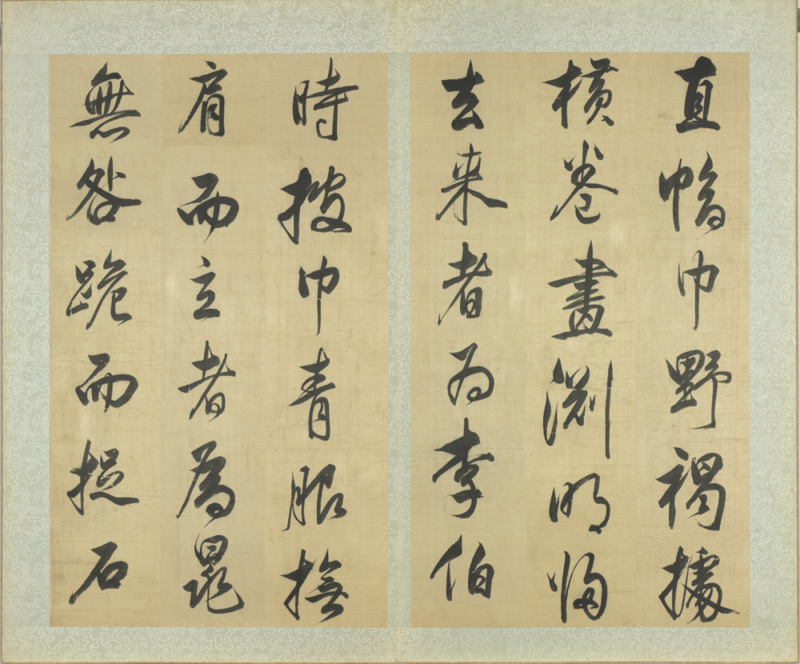

《寒山子庞居士诗帖》细节

《寒山子庞居士诗帖》书绍圣二年(1095)黄庭坚贬谪黔州途中,抄录唐代二禅者诗偈。庞蕴(庞居士)为石头希迁法嗣,其语录“心如虚空”的禅机,在黄氏笔下化为飞动与沉着的悖论统一:点画似空中荡桨(“着”字捺笔破锋三折),却根植篆籀绞锋之力;结体如老藤攀岩(“寒”字宝盖横展如翼),而中宫紧束似禅定。全篇墨色苍枯处若庞居士“空筐弃水”之喻,飞白流动处承寒山子“风吟叶落”之境。此作非仅书法杰构,更是贬谪路上的精神仪轨。

名称:教审帖

作者: 黄庭坚

创作时间:1088

尺寸:27.1cmx43.1cm

材质:纸本

收藏机构: 台北故宫博物院

艺术时期: 宋代

《教审帖》(又名《与立之承奉书》)作于元祐三年(1088)汴京,时值旧党执政的短暂平静期。全笺行草九行八十一字,钤南宋皇家"缉熙殿宝"印,见证其由宋入清宫递藏脉络。此帖书风展露黄庭坚变法前夜的笔法实验:起笔侧锋取险势(如"审"字竖钩锐如竹刺),转折处却融章草圆劲("奉"字末笔回环似古藤),形成"欹侧中求平衡"的独特韵律。较同期苏轼丰腴墨韵,黄氏以枯润相生墨法("笔"字飞白若秋蝉振翼)预告晚年草书革命。其内容嘱友人校勘诗稿,更折射元祐文人"字字必较"的学术信仰——当新党风暴隐于地平线,这封尺牍恰似砚海扁舟,载着士人最后的诗书从容。

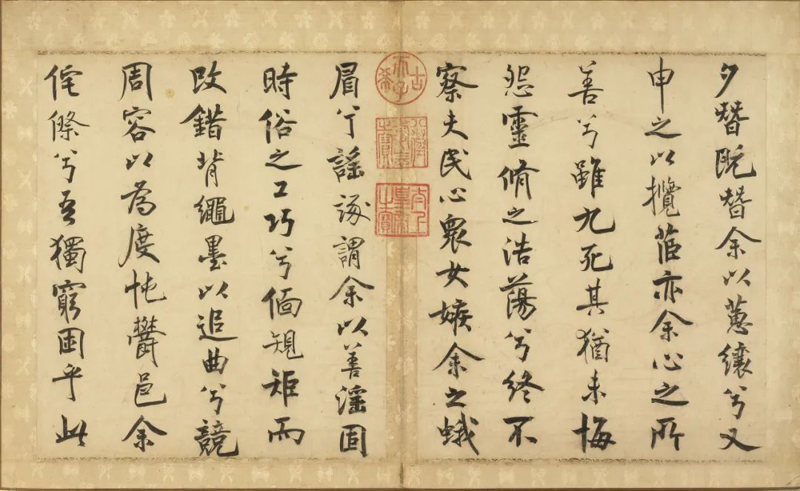

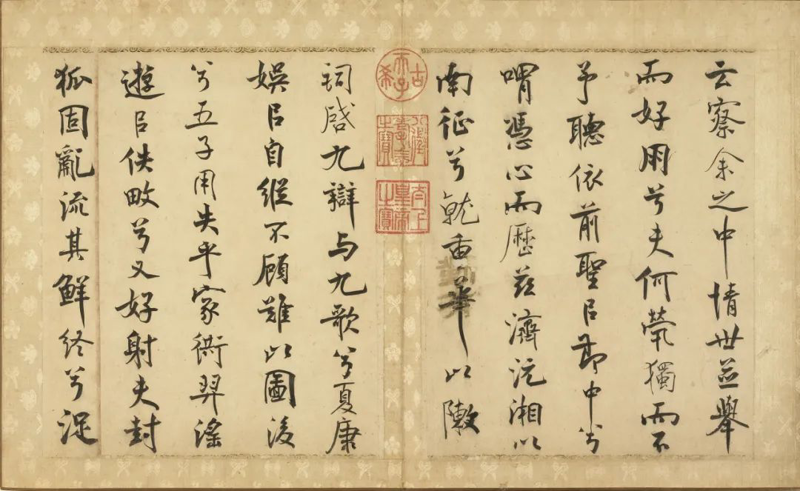

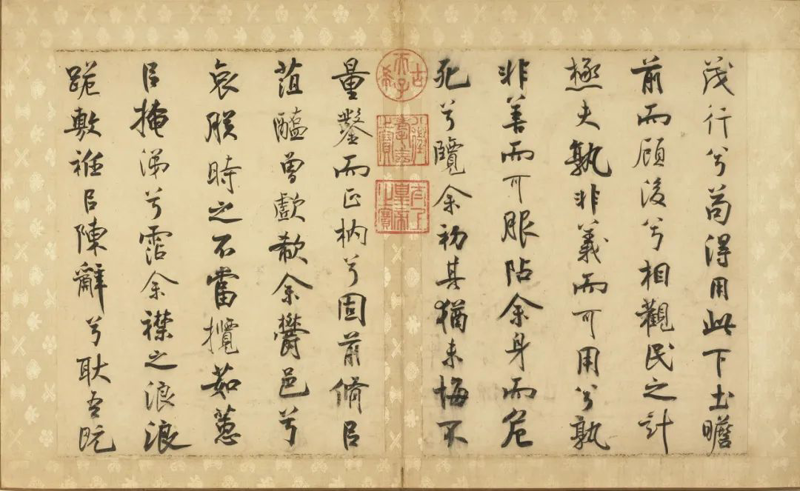

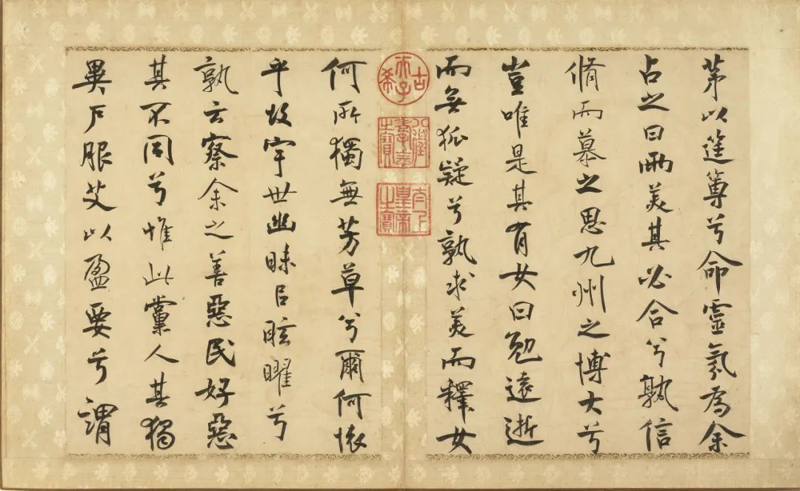

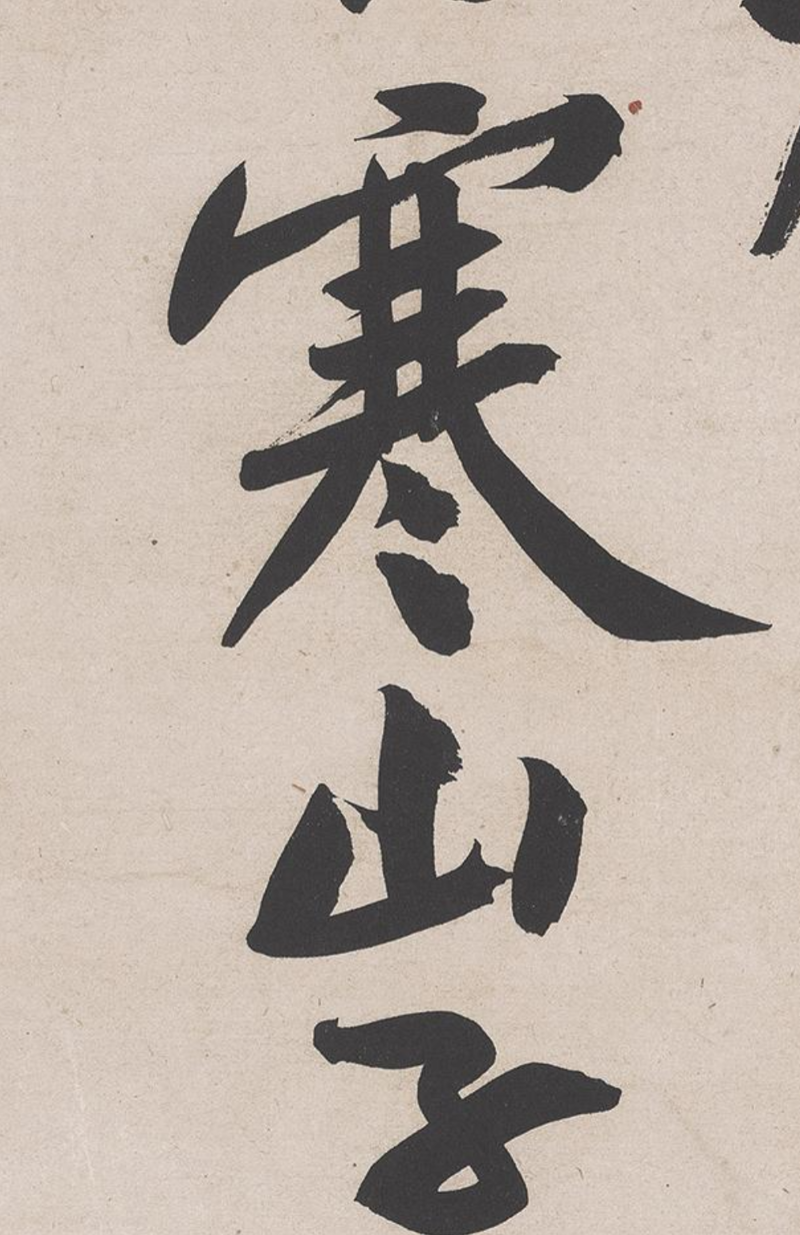

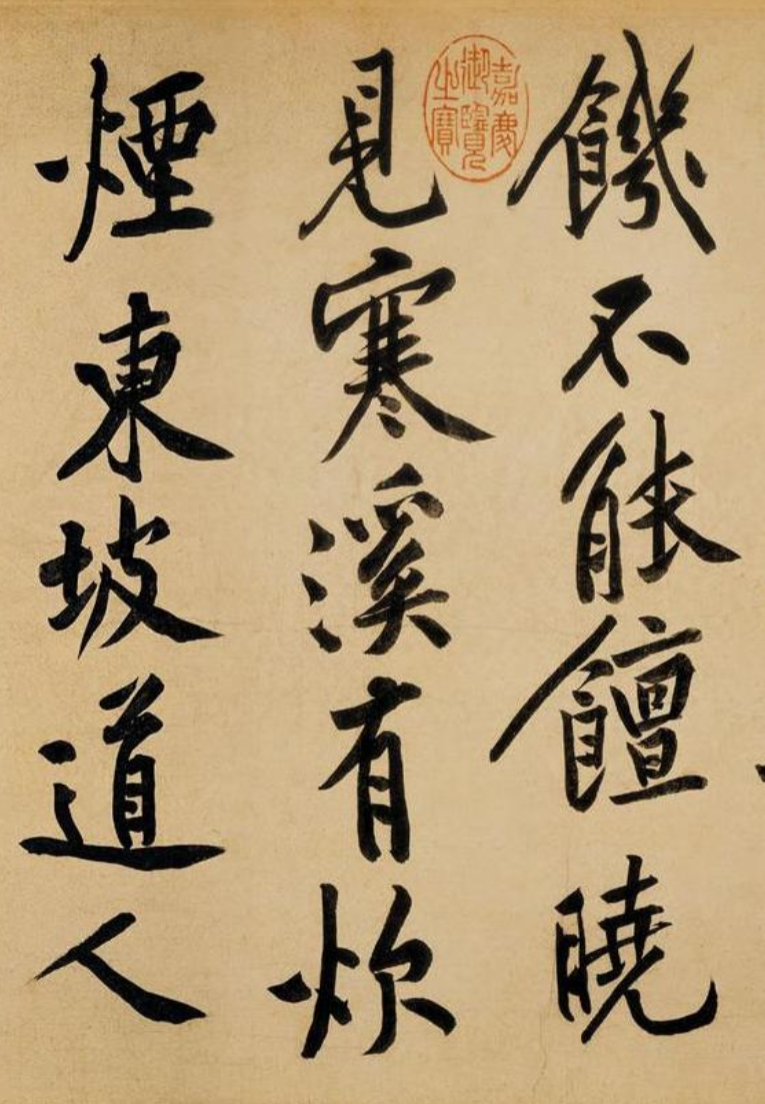

名称:松风阁诗帖

作者: 黄庭坚

尺寸:32.8cmx219.2cm

材质:纸本

收藏机构: 台北故宫博物院

艺术时期: 宋代

《松风阁诗帖》细节

《松风阁诗帖》书于崇宁元年(1102)九月,黄庭坚谪居鄂州时夜宿西山松风阁所作。此处乃孙权讲武故地,山谷听松涛怀故友(苏轼新逝),以行书153字铸就生命绝唱。其书以战代舞:长波大撇如断戈裂帛(“涛”字竖画三折锋),提顿起伏似松针坠露,将颜真卿《祭侄稿》悲怆化为苍劲。此卷更实践其诗学宣言——卷中“晓见寒溪有炊烟”化用杜甫,“我来名之意适然”暗承韩愈,恰是“点铁成金”的范本;然“山川为我妍”之句,终显“自成一家”的傲骨。历经元长公主、项元汴递藏(柯跋可证),今观墨痕如闻松风:当世路倾仄,笔墨是最后的直立姿态。

名称:宋四家书卷 黄庭坚致齐君尺牍

作者: 黄庭坚

尺寸:27.8x48.5cm

材质:纸本墨笔

收藏机构: 台北故宫博物院

艺术时期: 宋代

《致齐君尺牍》书于崇宁二年(1103)宜州贬所,黄庭坚绝笔之作。释文“放逐不齿”直刺政治迫害,“六十老人五月挥汗”泣诉瘴暑交侵的绝境——然其笔墨却迸发向死而生的美学革命:枯墨颤笔如竹裂石(“辱”字横画断锋三截),字势左倾似欲坠崖(“凉”字两点悬于虚空),却在“千万珍爱”四字忽转温润,如寒夜微烛。此信本为婉拒索字(“盛暑非近笔砚时”),反成文人风骨的终极宣言:当肉身困于象江瘴疠(今广西河池),灵魂却以笔墨突围。较《松风阁》的扛鼎之力,此笺以破碎感重构崇高,预告中国书法“丑拙美学”的来临。

名称:知府帖

作者: 米芾

尺寸:29.8cmx49.6cm

材质:纸本墨笔

收藏机构: 台北故宫博物院

艺术时期: 宋代

米芾(1051-1107)以书画学博士侍徽宗,然其真身乃传统叛徒——早期“集古字”摹遍晋唐,晚年“刷字”自创风樯阵马。约元祐二年(1087)任雍丘知县时书《知府帖》(致开封府僚属),正是变法前夜的笨拙宣言。

此笺暴露早岁局限:三“辵”部首如列兵僵立(“进邂逅”雷同),首行“黻”怯“顿”莽,章法失衡;片状侧锋如刀削斧劈(前六行),尚拘于欧阳询法度。然转折见于末四行——中锋写“慕”字如古藤盘石,情意破纸,硬线重墨竟成悲怆先声。宋人曹勋讥其“早年未化”,却不知这生涩挣扎恰是《蜀素帖》“八面出锋”的母胎。

名称:蜀素帖

作者: 米芾

创作时间:1088

尺寸:27.8cmx270.8cm

材质:绢本

收藏机构: 台北故宫博物院

艺术时期: 宋代

《蜀素帖》(台北故宫藏)书于元祐三年(1088)苕溪之游,米芾应林希邀在蜀素(四川织纹罗)上即兴挥毫。此绢本因纹理粗涩拒墨,反逼出米芾“刷字”绝技:起笔以侧锋劈丝(拟古诗“龟”字枯笔如蚕食桑),行笔八面出锋(“鹤”字撇捺似刀裁帛),终以飞白破滞涩(《送王涣之》墨色氤氲若雾锁太湖)。

全卷五言七言诸体递变,笔势随诗境跃迁——从首行楷法拘谨到末篇草意淋漓,尤以“年寿齐”三字忽转细瘦奇险,见证即兴创作的能量喷薄。

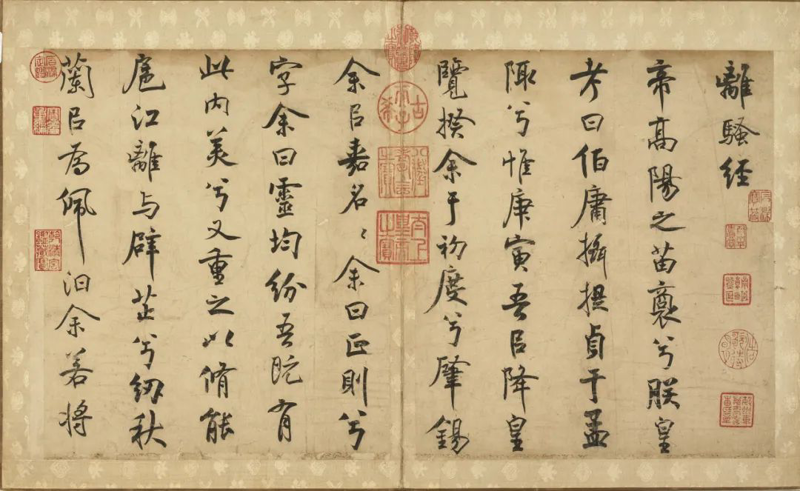

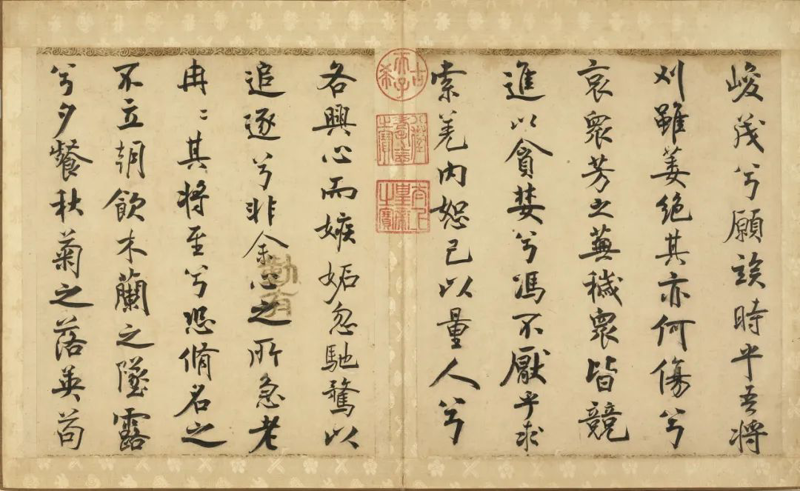

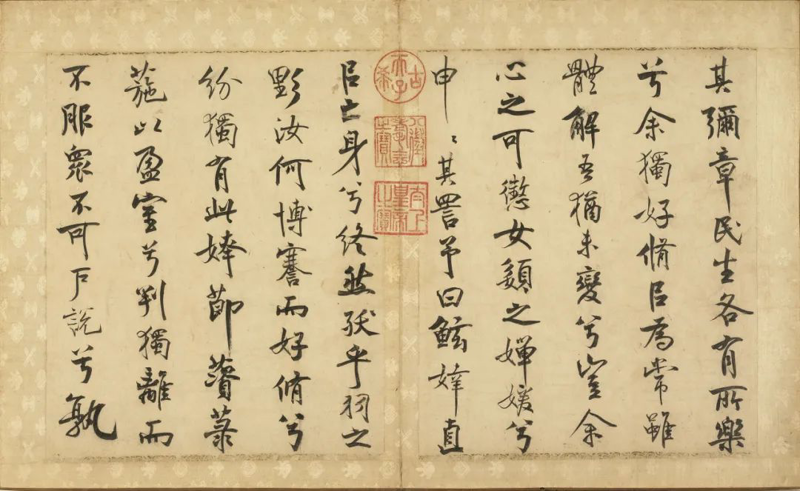

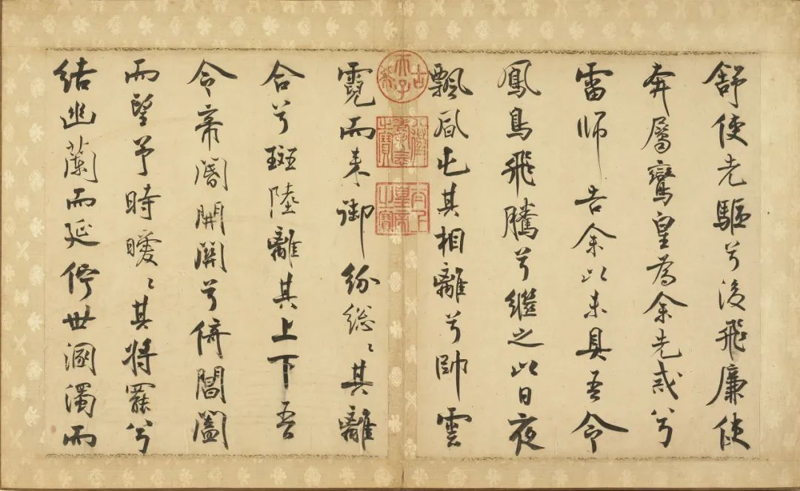

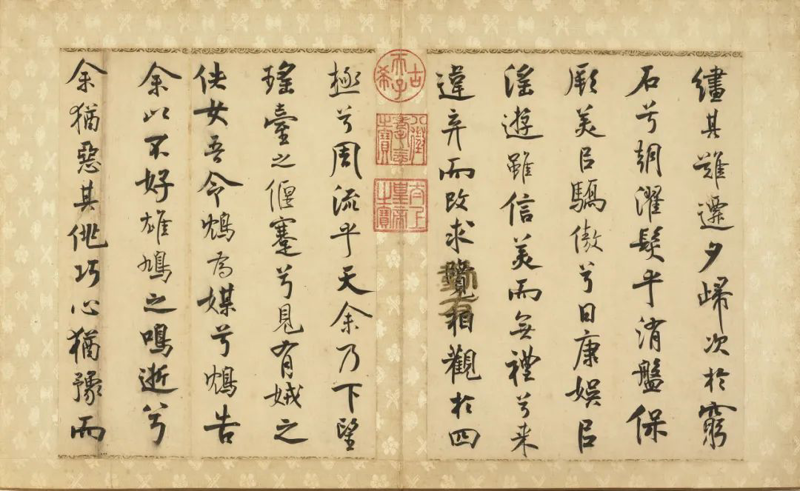

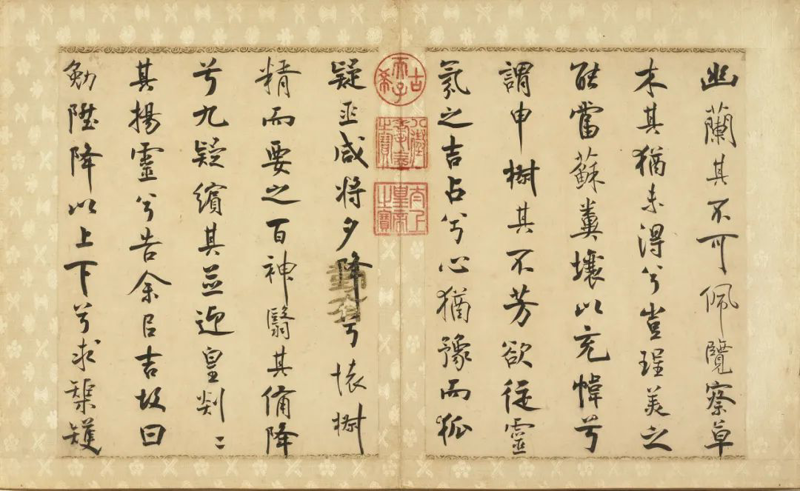

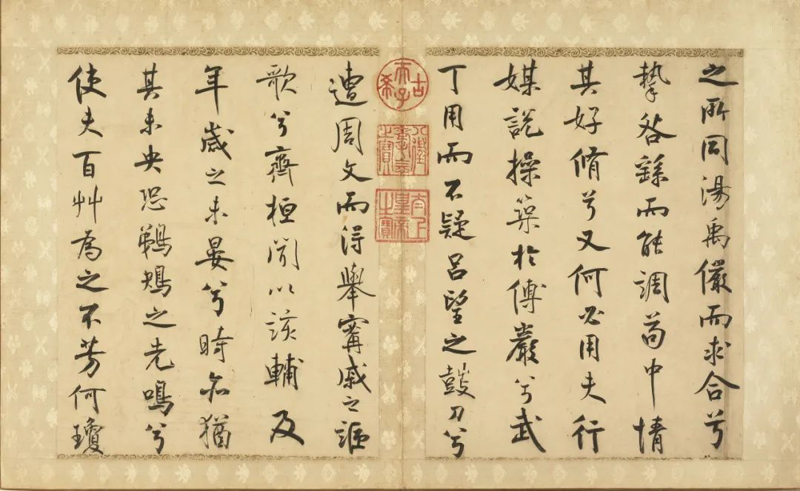

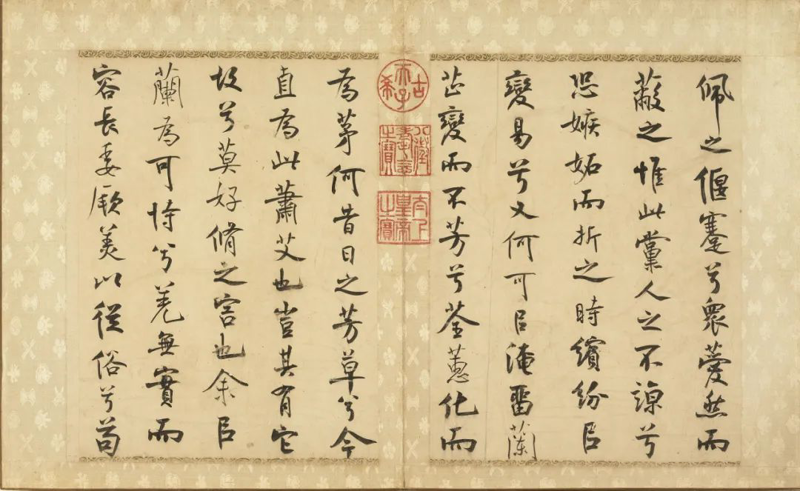

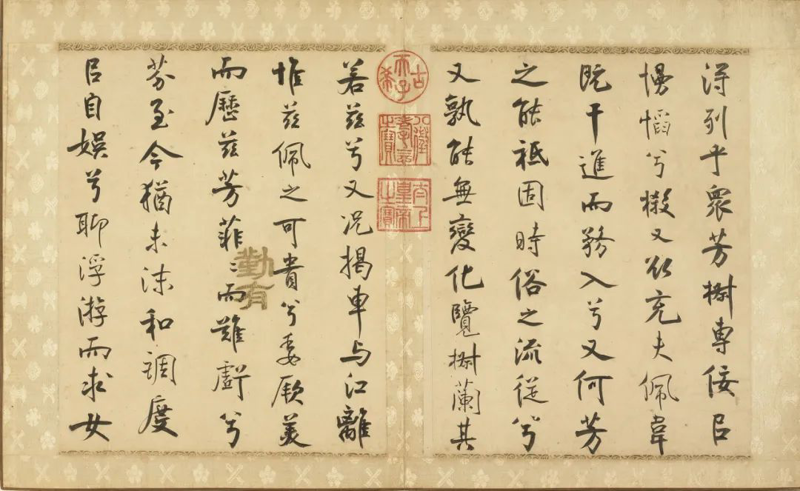

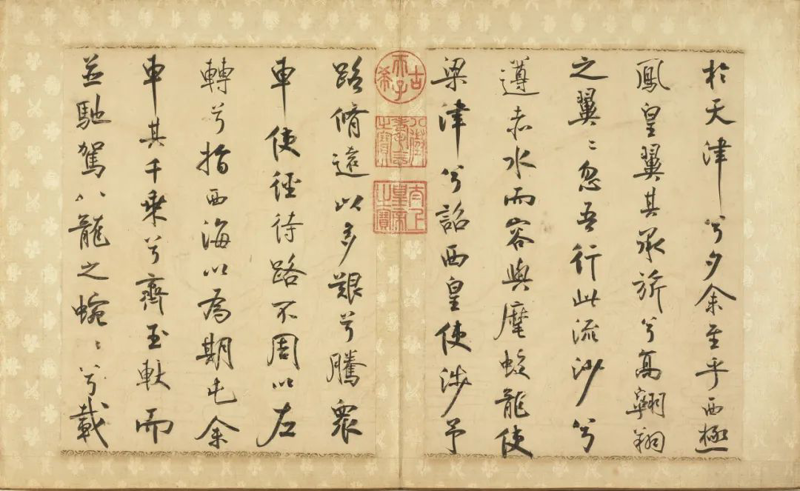

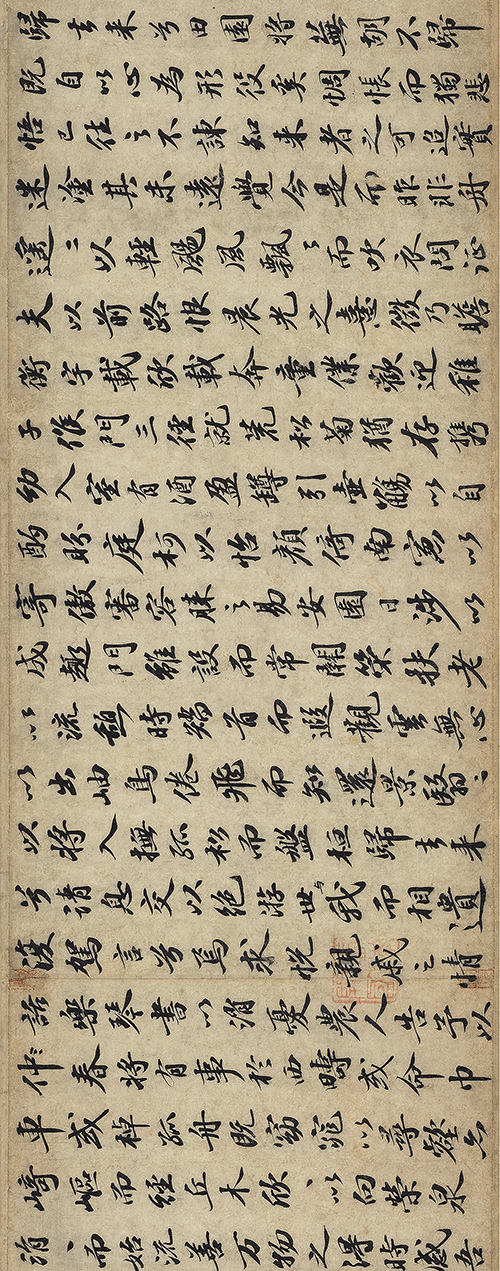

名称:离骚经册(三十一开)

作者:米芾

尺寸:35.5x30.8cm

材质:纸本墨笔

收藏机构: 台北故宫博物院

艺术时期: 宋代

米芾素有“癫狂”之名,却与千年前的屈原心意相通。屈原因谗被逐,米芾亦因孤高性情屡遭朝堂排挤。其手书《离骚经册》(三十一开,行书),在抄至“长太息以掩涕兮,哀民生之多艰”等句时,笔触谨守法度,如“艰”字顿挫如泣,暗藏其政治失意。他将屈子的“清白殉国”升华为士大夫“以笔墨守节”的精神抵抗。

《离骚》善用香草美人象征忠贞。米芾在书写“兰”、“蕙”等字时,刻意追求笔画的极致洁净:中锋圆劲似玉,撇捺舒展如沐清风。这种笔墨的视觉纯度,正是对屈原高洁人格的无声呼应,使整部册页成为文人精神纯度与风骨的视觉宣言。

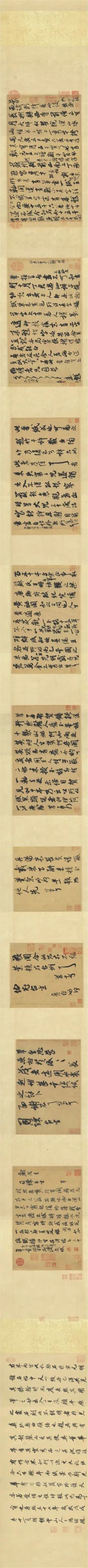

名称:尺牍卷

作者: 米芾

尺寸:本幅一 26.2x46.5cm 本幅二26.5x45cm 本幅三 24.7x41cm 本幅四 24.6x38.2cm 本幅五 24.5x39 cm 本幅六 24.3x23 cm 本幅七 26x22 .9 cm 本幅八 23.2x33.5cm 本幅九 24.8x36.7cm 拖尾 32.6x73.1cm

材质:纸本墨笔

收藏机构: 台北故宫博物院

艺术时期: 宋代

此卷汇集米芾致友人(如伯修、司谏)的九通信札手稿,是窥见其性情与生活的珍贵窗口。内容极其鲜活私密:既有精明的艺术品交易(如为翟院深画作、王羲之《王略帖》讨价还价),也有晚年丧子(“失第三儿”)的孤寂寥落与健康衰颓之叹;既得意于收藏珍品(玉笔格、法帖),也流露“人生贵适意”的豁达。

信中细节生动:指点书画真伪鉴定,甚至提议“载米百斛”换取玉笔架,尽显其痴狂本色与幽默感。笔迹随内容跌宕,从精谨到率意,是其行书魅力的直接呈现。卷上钤有乾隆至宣统历代清宫鉴藏宝玺,流传有序,不仅是米芾书法杰作,更是了解宋代文人交往、收藏风尚及米芾真实人格的“私密档案”,历史与艺术价值并重。

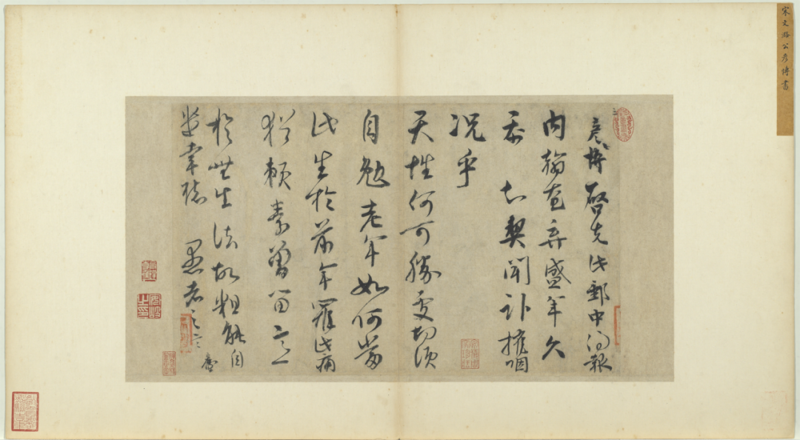

名称:闻张都大宣德尺牍

作者: 米芾

创作时间:1105

尺寸:29.4cmx33.8cm

材质:纸本

收藏机构: 台北故宫博物院

艺术时期: 宋代

《张都大帖》展现了米芾不为人知的务实一面。这封写给长官的自荐信,核心是谋求治理运河的“都大”官职。信中,米芾绝非空谈艺术,而是精准剖析了河道弯曲度、水深与水流速度之间的科学关系,清晰论证其工程管理能力。这种对“物理”(事物规律)的深刻认知,与我们熟知的“癫狂”艺术家形象形成鲜明反差。

此帖不仅是了解米芾仕途抱负与科学素养的珍贵文献,更是其书法艺术的代表作。其行书笔法流畅劲健,布局疏密有致,在理性论述中仍见飞扬神采。作为台北故宫博物院的重要收藏,它揭示了米芾作为宋代士大夫,兼具艺术灵性与经世致用才能的复杂面向,颠覆了对其单一“艺术家”的刻板认知。

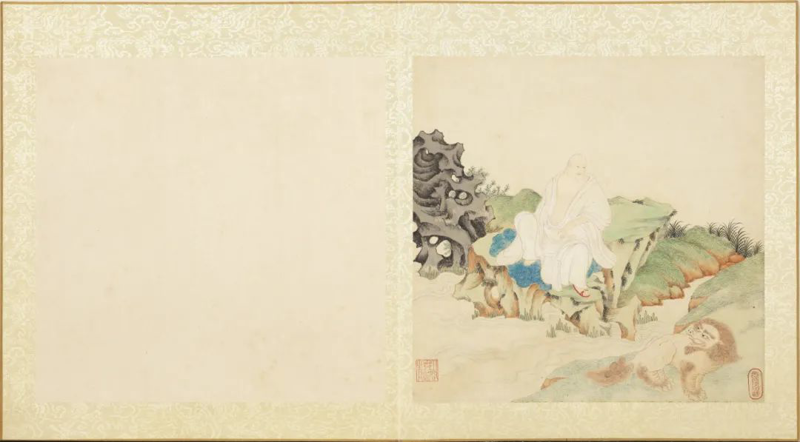

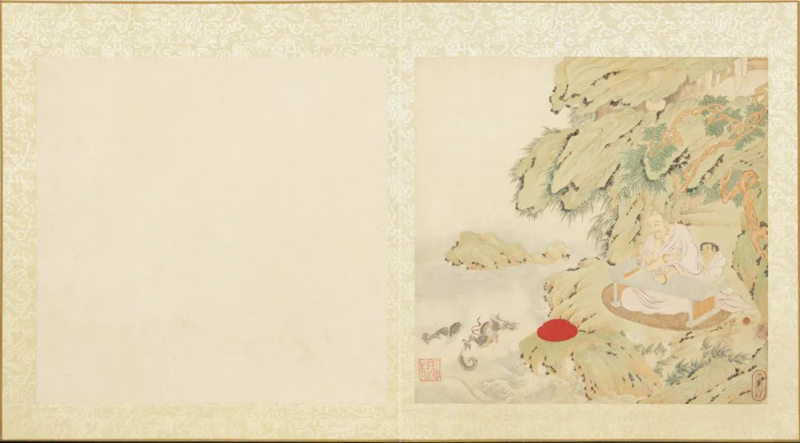

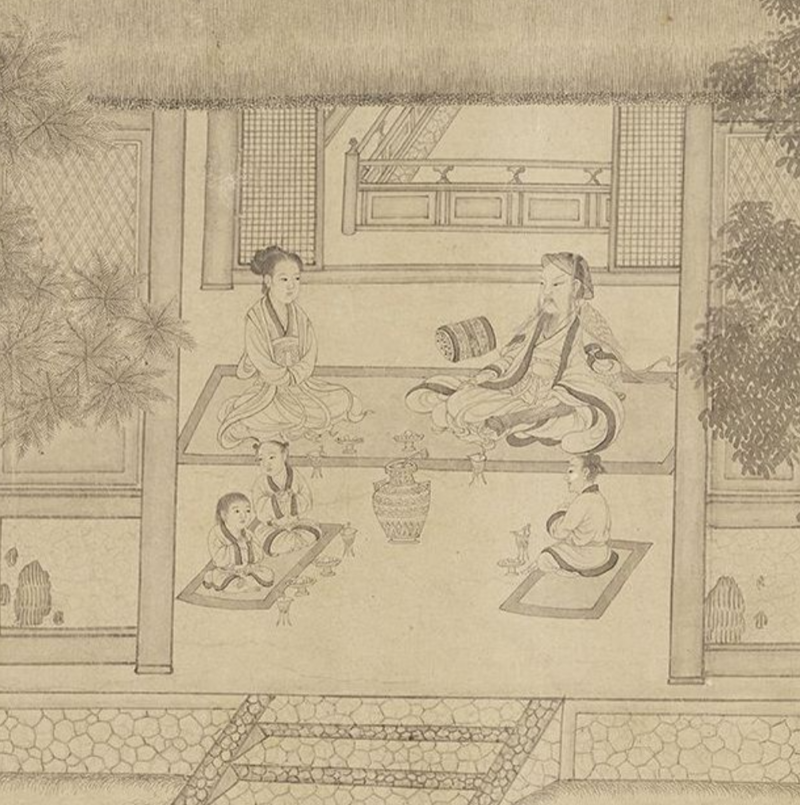

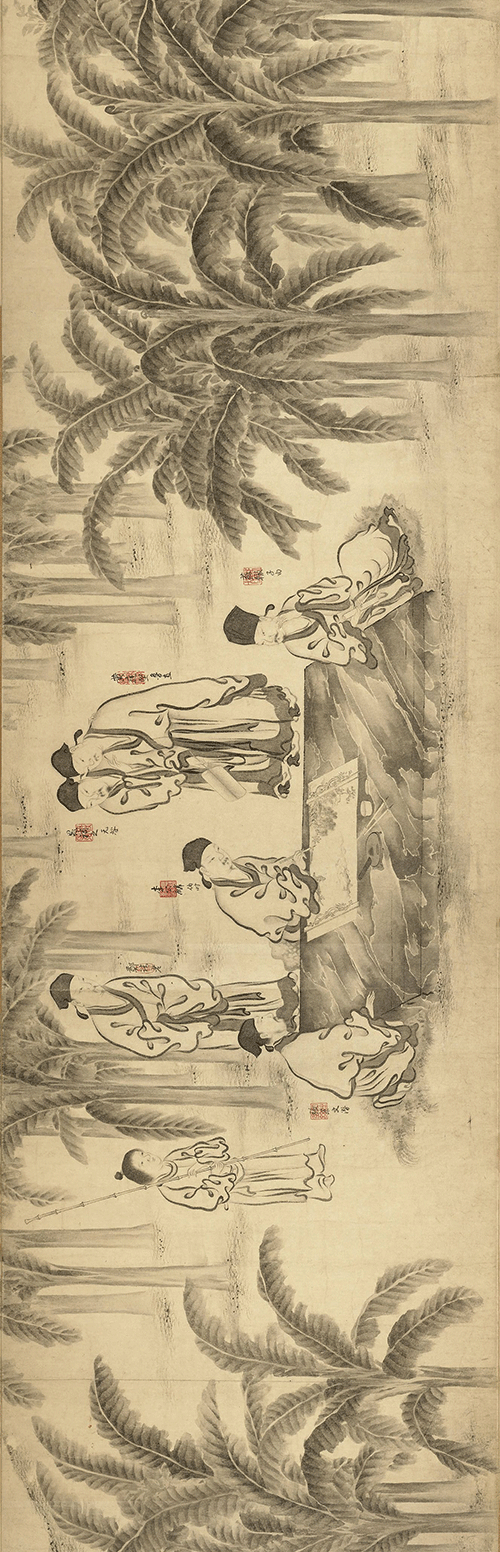

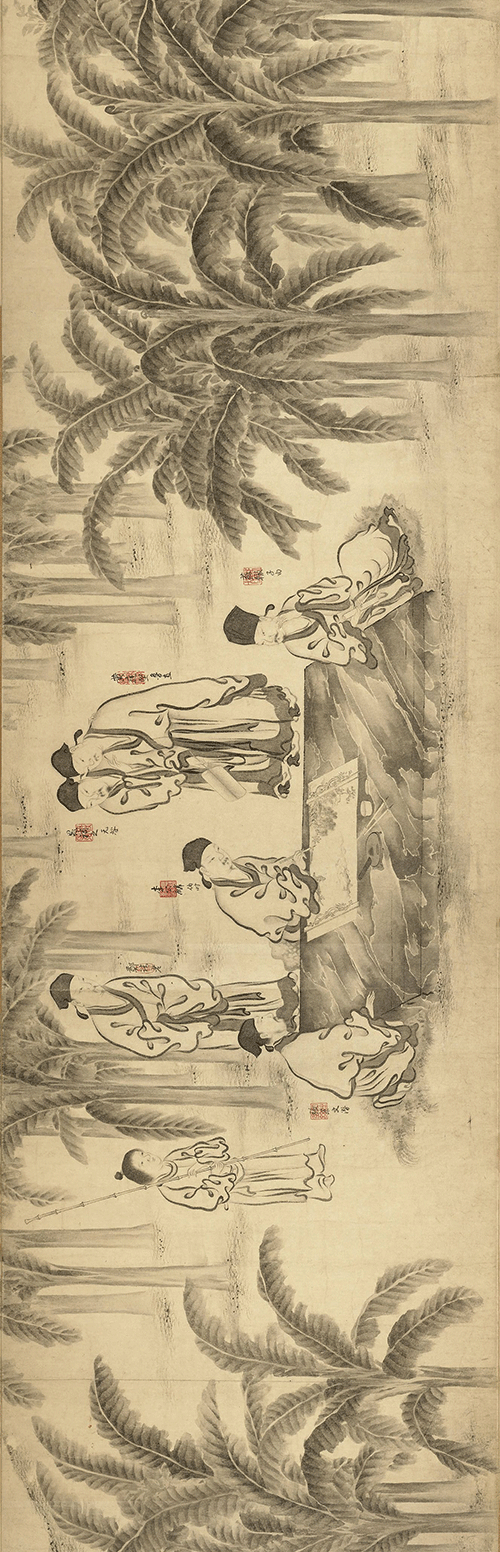

名称:孝经图卷

作者: 李公麟

尺寸:本幅20.5x702.6cm

材质:绢本水墨

收藏机构: 台北故宫博物院

艺术时期: 宋代

《孝经图卷》 细节图

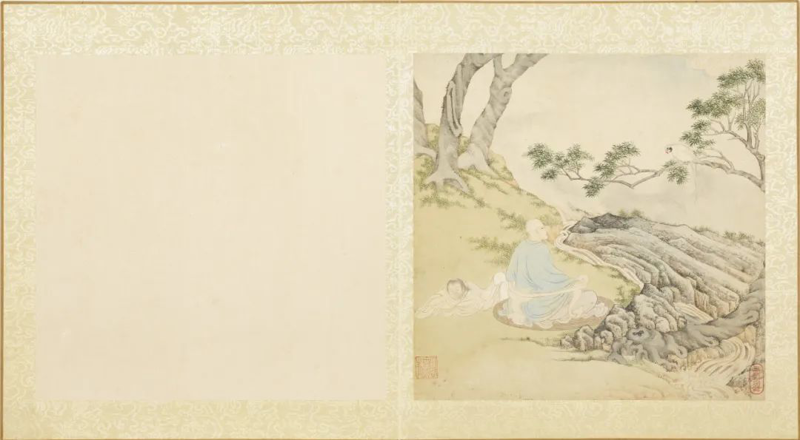

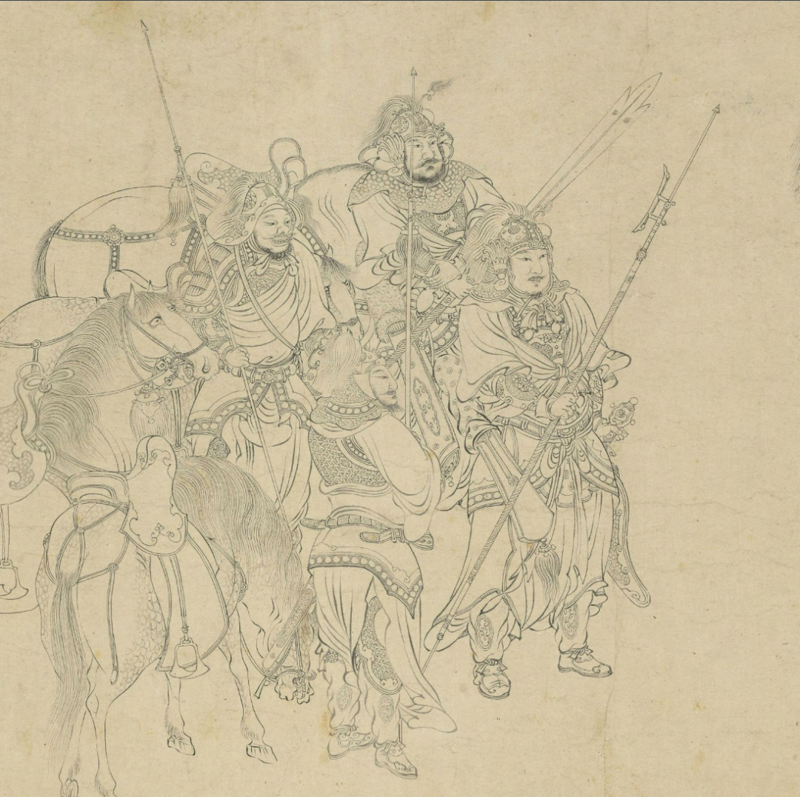

李公麟(1049—1106),号龙眠居士,北宋文人画宗师。其首创“白描画体”,以纯墨线条提炼物象神韵,开创“扫去粉黛,淡毫清墨”的文人美学,代表作《五马图》《免胄图》以精准骨法载入画史。

台北故宫藏本《孝经图卷》旧托李公麟名,实为南宋院画家摹白描技法的典范。全卷纯用水墨,无任何设色,以简劲兰叶描勾画《孝经》十五章节场景。书法近高宗楷风,绘画通过疏密布局(如士人伏案、宗庙仪礼)构建儒家伦理空间。虽非龙眠真迹,却忠实承袭其白描精髓,卷上钤乾隆至宣统清宫鉴藏宝玺十一方,是南宋院画重构北宋文人传统的实证,亦为儒家思想视觉化的重要遗产。

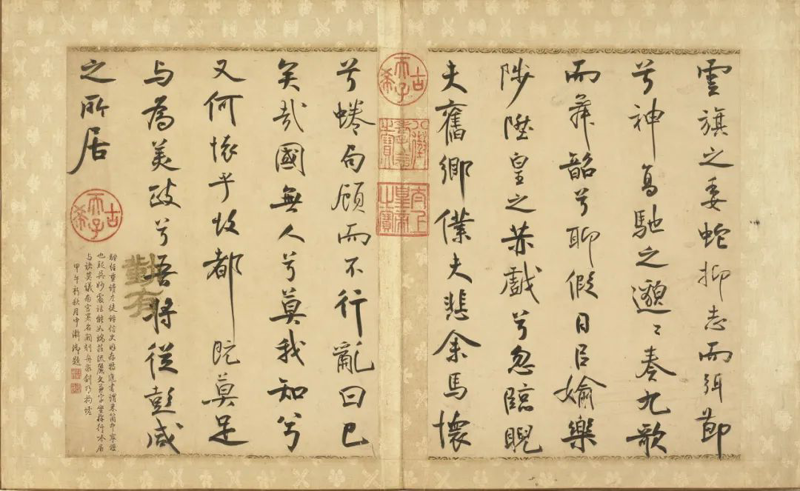

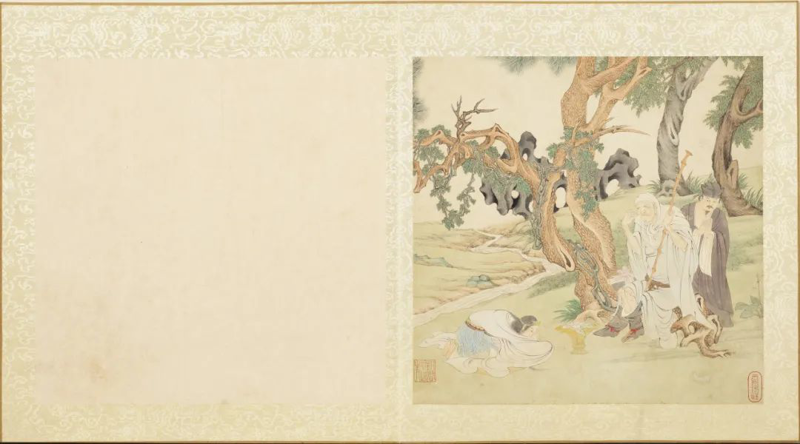

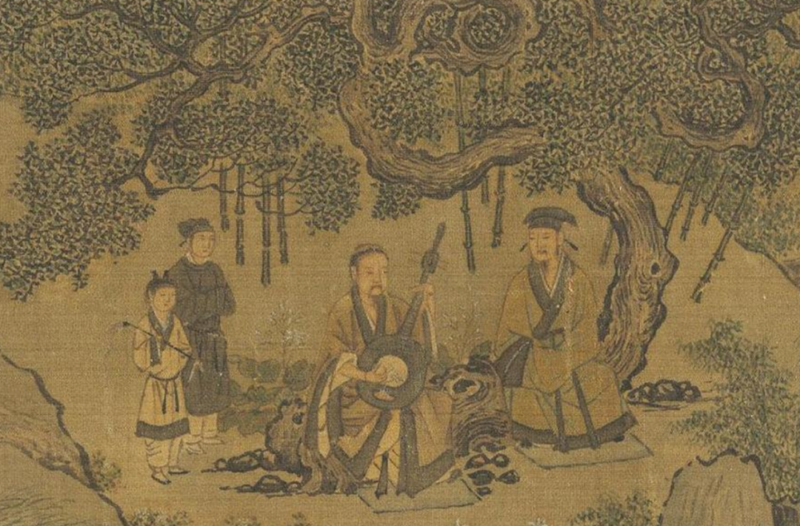

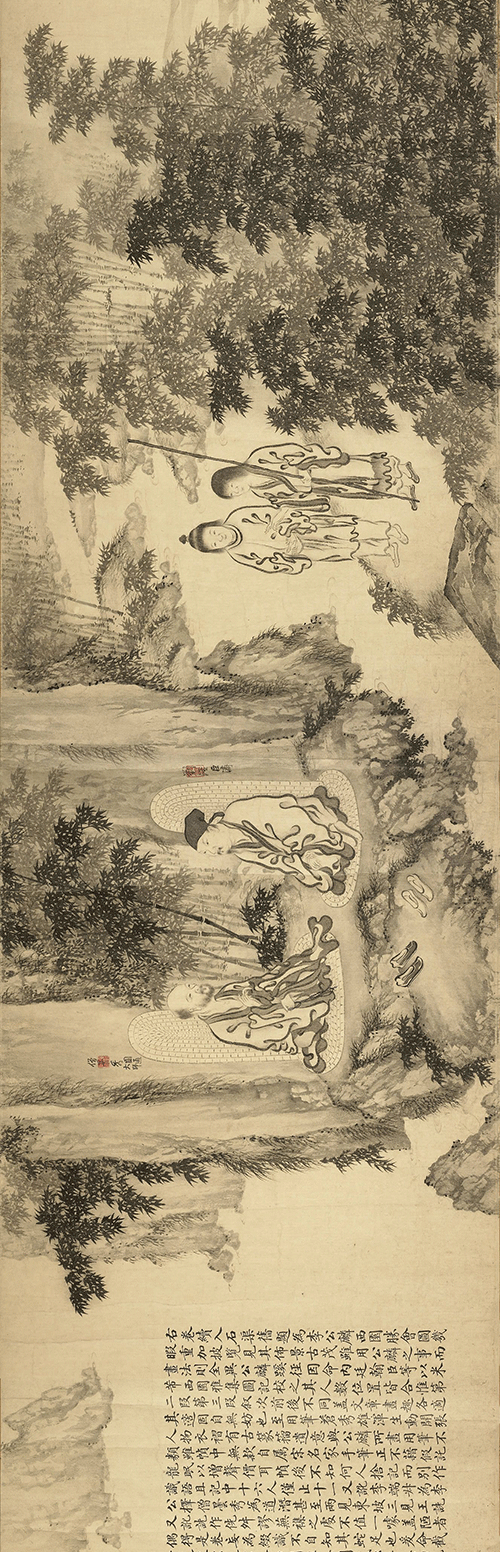

名称:宋代 李公麟九歌图;米芾书辞卷

作者: 米芾 李公麟

创作时间:1077

尺寸:本幅27.3x654.6cm

材质:绢本水墨

收藏机构: 台北故宫博物院

艺术时期: 宋代

《李公麟九歌图》细节

《九歌图》卷是李公麟壮年白描代表作。全卷以纯水墨图解屈原《九歌》十一篇章,每段绘神祇人物并楷书对应辞章,共存神灵、人物形象四十三位。作品采用分节式构图(如《湘君》《湘夫人》同幅呈现),技法上运用多变的线描:云中君衣袂以游丝描表现飘逸,国殇甲胄以折芦描勾勒锐利,山鬼则以顿挫笔法塑造密林幽邃感。卷首题“九歌图龙眠居士制”,卷尾钤项元汴“天籁阁”、清宫“石渠宝笈”等鉴藏印二十一方。笔墨精微如吴其贞《书画记》所载“墨痕如春蚕吐丝”,为北宋白描人物典范。

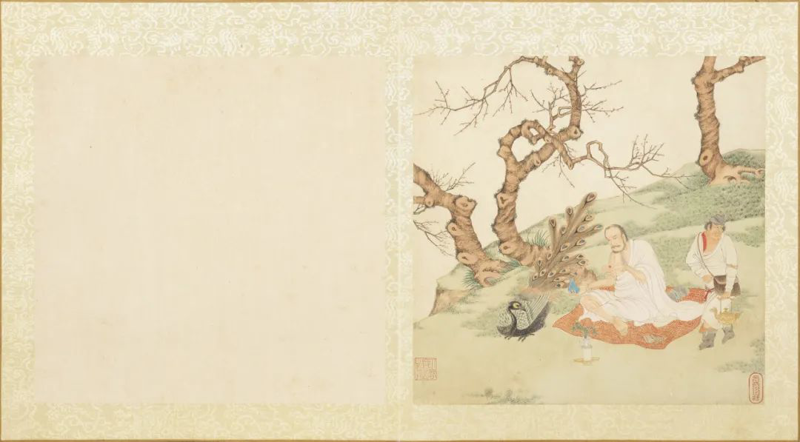

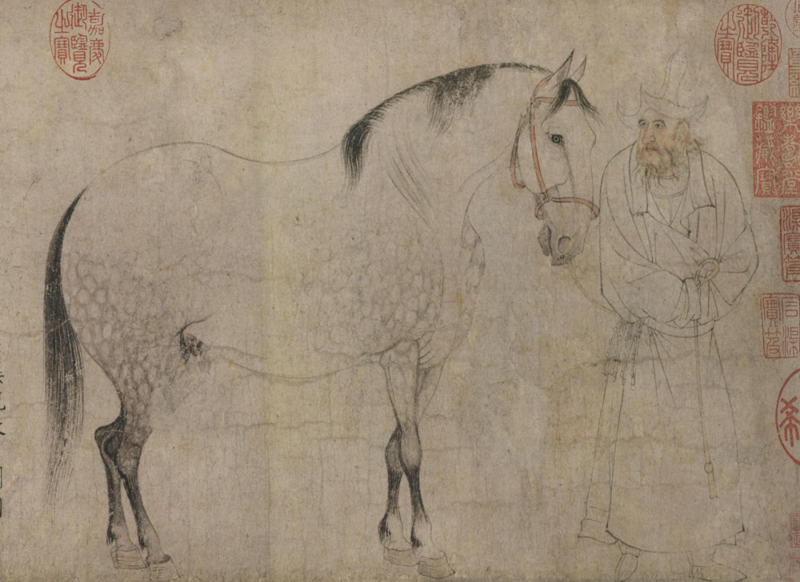

名称:五马图卷

作者: 李公麟

尺寸:29.3cm x 225cm

材质:纸本设色

收藏机构: 东京国立博物馆

艺术时期: 宋代

《五马图卷》细节图

李公麟《五马图》卷(约1088年,纸本设色,东京国立博物馆藏)分五段绘元祐年间西域进贡御马:首段"凤头骢"细线勾形淡墨染斑,西域圉人戴皮帽牵行;次段"锦膊骢"重墨圈花鼻梁留白;三段"好头赤"赭石通染方折塑骨;四段"照夜白"纯白躯体唯缰绳施朱砂,汉官牵行;末段"满川花"以纯水墨浓淡写花斑,转侧动态精准。每段附黄庭坚题注马匹信息,人物分西域圉人、汉官两类写实呈现。全卷以"吴装"薄彩结合游丝描技法,马匹结构虚实相生。

名称:免胄图卷

作者: 李公麟

尺寸:本幅32.3x223.8cm

材质:绢本设色

收藏机构: 台北故宫博物院

艺术时期: 宋代

《免胄图卷》细节

李公麟(传)《免胄图卷》(绢本白描,台北故宫博物院藏)描绘唐代名将郭子仪永泰元年(765)卸甲单骑会回纥的史实。画中郭子仪俯身援手,从容会见跪拜的回纥首领,四周骑兵阵列烘托紧张氛围。全卷以游丝描勾勒人物衣甲,线条流畅简逸,战马动态精准,体现宋代文人画对"士气"的追求。

虽署李公麟款,然人物开脸程式化、树石笔法近南宋院体,当为12世纪摹本。卷首钤乾隆"古稀天子"印,后纸存柯九思、项元汴题跋,经《石渠宝笈》著录,2019年东京国立博物馆特展首次全卷公开。

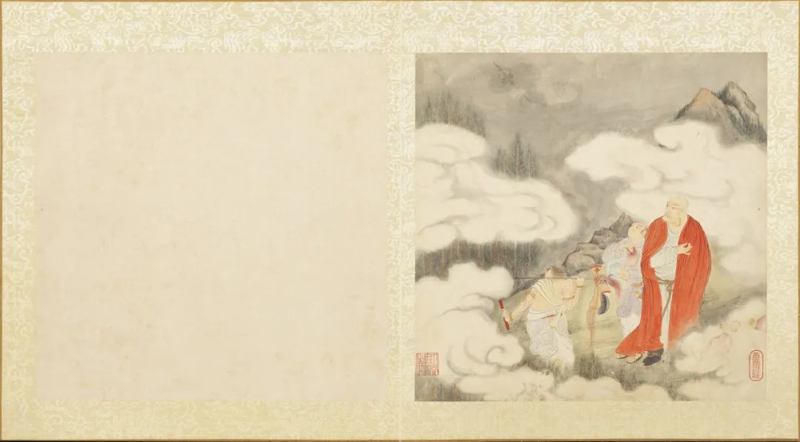

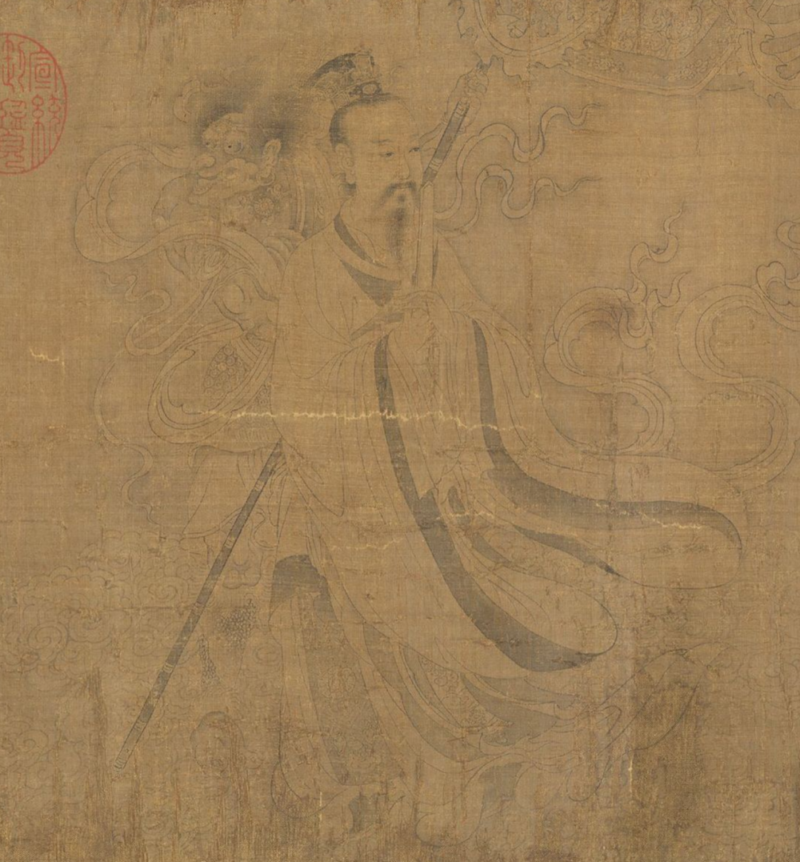

名称:为霖图轴

作者: 李公麟(传)

创作时间:北宋

尺寸:本幅 100.5x42.7cm 诗塘26x42.7cm

材质:绢本设色

收藏机构: 台北故宫博物院

艺术时期: 宋代

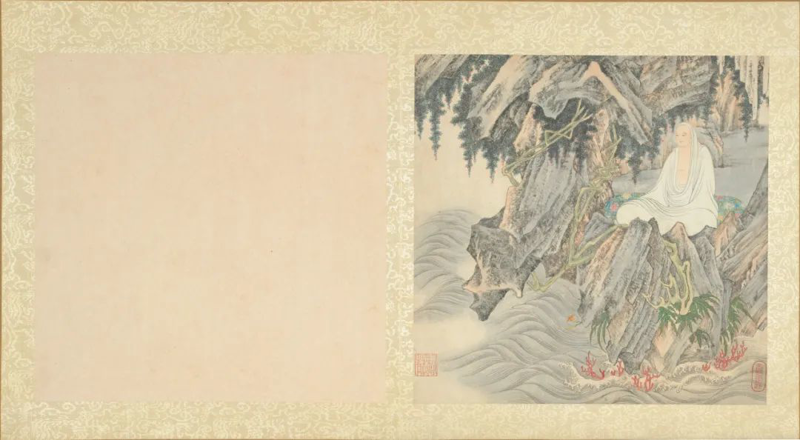

李公麟(传)《为霖图轴》描绘祈雨场景:主神乘龙降世,风伯布云、雷公击鼓、雨师施霖随行,下方百姓跪迎甘霖。全卷纯用水墨,主神衣纹以飘逸游丝描勾勒,云气以淡墨渲染层叠,雷神肌肉则以顿挫笔法强调力量感,体现南宋院画对李公麟白描传统的转化。

虽托名龙眠居士,然神灵造型近道释画谱程式,山石皴笔带斧劈痕,当属13世纪民间画师承袭之作。画心钤乾隆“三希堂精鉴玺”等清宫宝玺,为道教仪式与艺术结合的珍贵遗存。

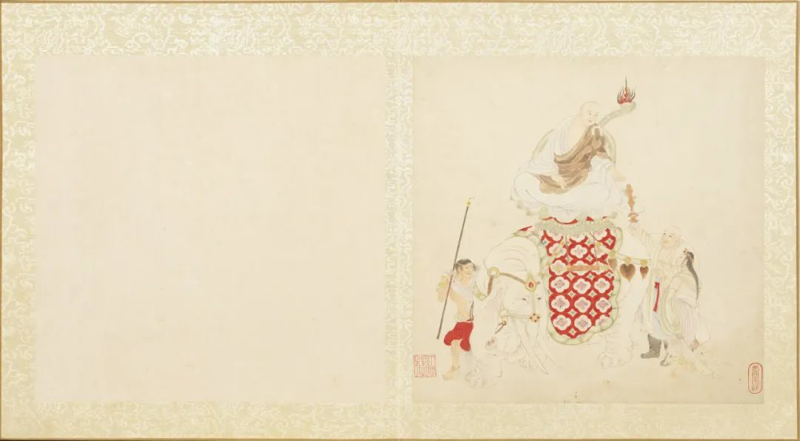

名称:百佛来朝图卷

作者: 李公麟

尺寸:43.4x1161.6 cm

材质:绢本水墨

收藏机构: 台北故宫博物院

艺术时期: 宋代

李公麟(传)《百佛来朝图卷》(绢本水墨,台北故宫博物院藏)绘十六罗汉率天王、侍者及龙虎猿鹤游憩山林。画中罗汉姿态各异,衣纹以飘逸兰叶描勾勒,树石则用苍劲斧劈皴,动物毛发以焦墨丝描,兼具浑厚与潇逸之趣。虽旧托李公麟名,然罗汉开脸程式化、山石皴法近明代浙派,且卷末缺李氏款印,实为15世纪职业画家仿白描风格之作。

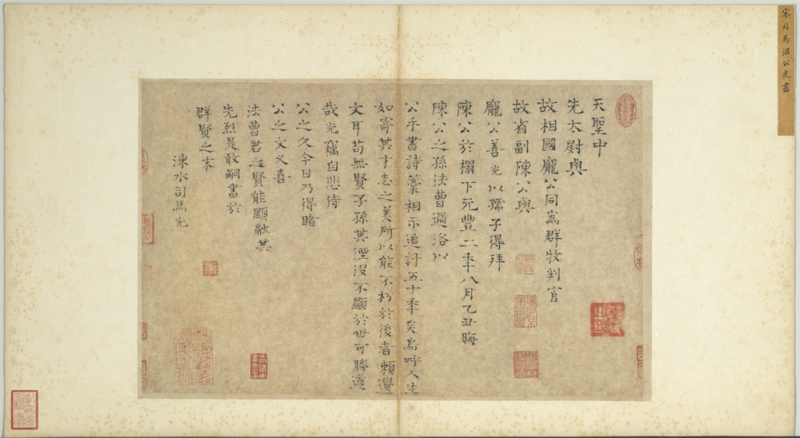

名称:宋人法书(一)册

宋文彦博书尺牍

作者: 文彦博

尺寸:26.4x43.4cm

材质:纸本墨笔

收藏机构: 台北故宫博物院

艺术时期: 宋代

文彦博(1006-1097),北宋四朝名相,封潞国公,历仕仁宗至哲宗四朝,以政治韬略与书法名世。

此札为文彦博晚年慰友之作,哀悼对方丧子("内翰奄弃盛年")。信中自述前年亦遭丧子之痛,凭佛家"无生法"(超脱生死之悟)稍解悲怀,劝友人"切须自勉"。书法取法颜真卿,行笔沉厚中见瘦劲,结字疏朗,墨色苍枯相映。笺纸为宋代砑花暗纹纸,钤项元汴"天籁阁"、清宫"石渠宝笈"等鉴藏印。作为现存稀有的文彦博真迹,此札兼具史料与艺术价值:既揭示北宋士大夫以佛学疗愈创伤的精神世界,亦展现宰相书风的庄重与温情。

名称:宋人法书(一)册

宋司马光书跋语

作者: 司马光

尺寸:30.3x48.6cm

材质:纸本墨笔

收藏机构: 台北故宫博物院

艺术时期: 宋代

司马光(1019-1086),北宋政治家、史学家,官至宰相,主持编纂《资治通鉴》,以端楷书法著称。

此跋作于元丰二年(1079),司马光60岁时为故交陈省副手稿题写。文中追忆天圣年间(1023-1031)随父拜见陈公旧事,五十载后见其孙出示先祖诗稿,慨叹"人生如寄",唯遗文可令"才志不朽",凸显士大夫以文献传承家族荣誉的自觉。书法融汉隶笔意于楷则,横画蚕头雁尾,竖笔凝练如柱(如"光""书"二字),墨色沉黝如铸铁。经项元汴"天籁阁"、清宫"石渠宝笈"递藏,是司马光存世罕有的手泽真迹,兼具史学家的哲思与书家的古拙风骨。

名称:宋人法书(一)册

宋吕大防致尚书右丞尺牍

作者: 吕大防

尺寸:28.8x28.7cm

收藏机构: 台北故宫博物院

艺术时期: 宋代

吕大防(1027-1097),北宋名相,元祐党争核心人物,官至尚书左仆射,以刚直清廉著称。

此札为吕大防丧女后答谢尚书右丞慰问之作。信中"私门不幸""哀咽奉启"之语,以克制的礼制语言包裹失女之痛,反映宋代士大夫公私情感表达的边界。书法取法颜真卿《争座位帖》,行笔疾涩相生,墨痕枯劲(如"丧亡""悲感"数字飞白森然),结字欹侧中见筋骨。笺纸为宋代砑花罗纹纸,钤项元汴"檇李项氏士家宝玩"、清宫"乾隆御览之宝"等印。作为吕氏仅存手迹之一,此札兼具史学与艺术价值:既揭露元祐党人私人情感世界,亦展现宰相书风的峻烈气节。

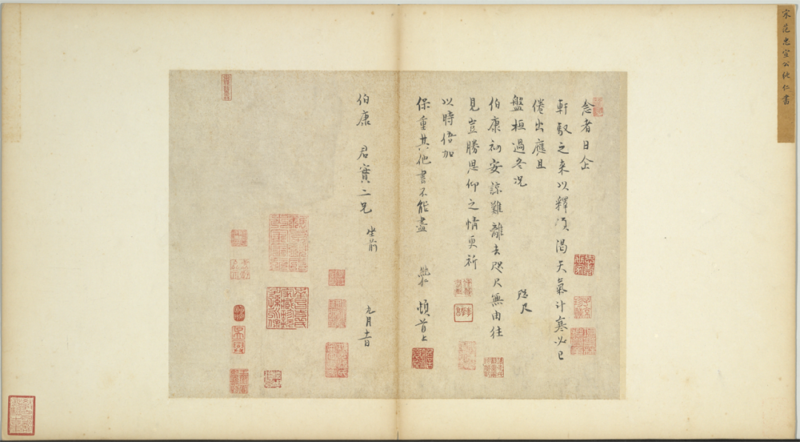

名称:宋人法书(一)册

宋范纯仁致伯康君实尺牍

作者: 范纯仁

尺寸:31.5x43.5cm

材质:纸本墨笔

收藏机构: 台北故宫博物院

艺术时期: 宋代

范纯仁(1027-1101),北宋名相范仲淹次子,官至尚书右仆射,元祐党人领袖,以清廉刚直承袭父风。

此札书于元祐年间,致司马光(君实)与伯康(疑为司马光兄司马旦)。信中流露对友人的深切牵挂:"天气计寒,必已倦出"劝其静养,"伯康初安"庆康复,"无由往见,岂胜思仰"显未晤之憾。书法融颜体宽博与晋人清逸,行笔从容(如"盘桓"二字牵丝自然),"咫尺"二字重复书写透漏斟酌心绪。笺纸为宋代砑花笺,钤项元汴"项墨林鉴赏章"、清宫"嘉庆御览之宝"等印。作为范氏罕存手泽,此札兼具史料与艺术价值:既展元祐党人间私谊的温度,亦见证士大夫书风的温厚品格。

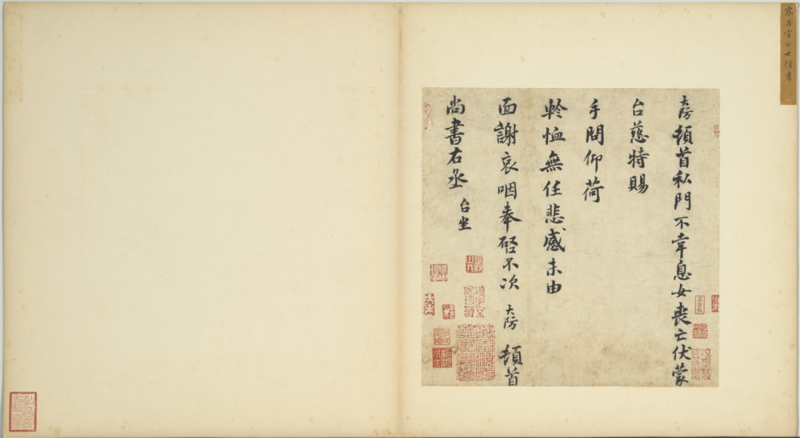

名称:宋苏氏一门法书册

宋苏辙致定国尺牍

作者: 苏辙

尺寸:25.4x15cm

材质:纸本册页

收藏机构: 台北故宫博物院

艺术时期: 宋代

苏辙(1039-1112),北宋文学家,"唐宋八大家"之一,官至尚书右丞,为苏轼胞弟,政治立场属元祐党人。

此札为苏辙致挚友王巩(字定国)之简函,仅十七字:"承惠教儿子。相次上谒。辙上定国阁下。"感念对方教导子嗣,并预告将亲往拜谒。书法融合颜真卿筋骨与晋人风神,行笔瘦劲清峻(如"辙"字末笔纵逸如竹节),结字内敛而章法疏朗。笺纸为宋代典型砑花笺,钤项元汴"项子京家珍藏"、清宫"乾隆御览之宝"等鉴藏印。作为苏辙存世罕有的亲笔,此札虽简尤珍:既揭示元祐士人"以友辅仁"的教育观,亦展现其书风"外敛内张"的文人特质。

名称:宋人法书(二)册

宋李之仪书尺牍

作者: 李之仪

创作时间:北宋

尺寸:31.3x42.1 cm

材质:纸本墨笔

收藏机构: 台北故宫博物院

艺术时期: 宋代

李之仪(1048-1127),北宋词人,苏轼门生,官至枢密院编修,元祐党争中屡遭贬谪,以《卜算子·我住长江头》传世。

此札为李之仪晚年隐居时致友人函,婉拒职务邀约("深畏非据"),自述"杜门耕读,与村老周旋"的简朴生活,关切友人丁君家事迁延,并托请苏轼之子苏过(叔党)作书。书法融苏轼丰腴与米芾跳宕,行笔舒展如"之仪"二字牵丝流丽,"皇恐"复笔显谦卑之态。笺纸为宋代砑花笺,钤项元汴"项墨林父秘笈之印"、清宫"三希堂精鉴玺"等印。作为李之仪稀见真迹,此札兼具文学与史学价值。

名称:明停云馆法帖(第六册)

宋秦观与方叔贤书与元礼宣德书

作者: 秦观

创作时间:北宋

尺寸:30.5x29 cm

材质:纸本墨笔

收藏机构: 台北故宫博物院

艺术时期: 宋代

秦观(1049—1100),北宋词人,“苏门四学士”之一,官至国史院编修,以婉约词风名世,书法融晋唐韵致与个人清雅气质。

《与方叔贤书》(致李廌):感念昨日会晤,确认文稿已收,体现士大夫简练交际;《与元礼宣德书》(致赵元礼):因暑热未赴约致歉,复笔"倾企"显晤面之切。两札以行楷书就,笔势舒展如"观"字捺笔纵逸,"倾企"牵丝流丽,融颜真卿筋骨与二王飘逸。文徵明父子据真迹摹刻,章简甫镌工"取材精审、摹勒逼真",笺纸砑花暗纹及经折装保存宋代书仪原貌。此册钤清宫"石渠宝笈"诸玺,为研究元祐文人圈交往与明代刻帖工艺的双重遗产。

名称:集古录跋卷

作者: 欧阳修

创作时间:1064

尺寸:27.2cmx171.2 cm

材质:纸本墨笔

收藏机构: 台北故宫博物院

艺术时期: 宋代

欧阳修(1007-1072),北宋文坛领袖,"唐宋八大家"之一,官至参知政事,主编《新唐书》,开创金石学先河。

此卷为欧阳修治平元年(1064)手书《集古录跋尾》四则,含《汉西岳华山碑》《汉杨君碑》《唐陆文学传》《平泉山居草木记》考证。楷书清逸,横轻竖重,笔势内蕴灵动,苏轼誉其"尖笔干墨作方阔字,膏润无穷"。墨迹与文集刊本略有出入(如"仲宗"作"孝武"),可见修订过程。卷后附赵明诚、米芾、朱熹等十二家宋元明人题跋,载录崇宁五年(1106)至天顺二年(1458)三百余年递藏史。作为现存唯一欧阳修金石学手稿,兼具学术与艺术价值:既展宋代金石学实证精神,亦为"尚意"书风先驱。

模块四:墨林疑踪

——西园雅集的实相与幻影

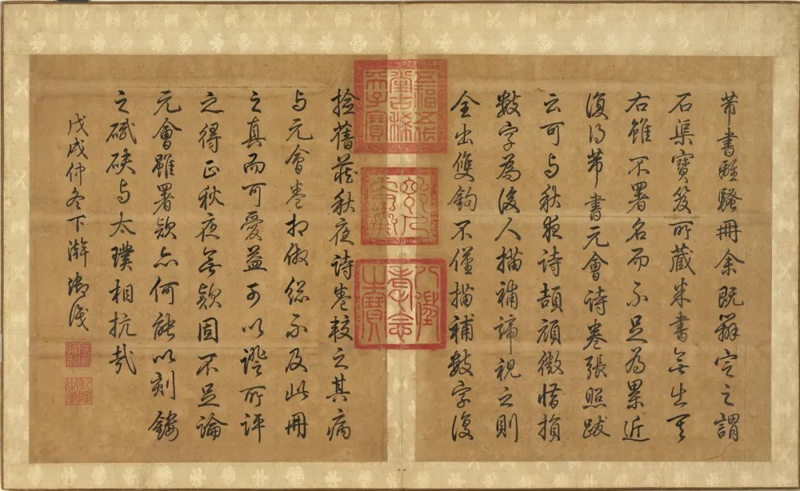

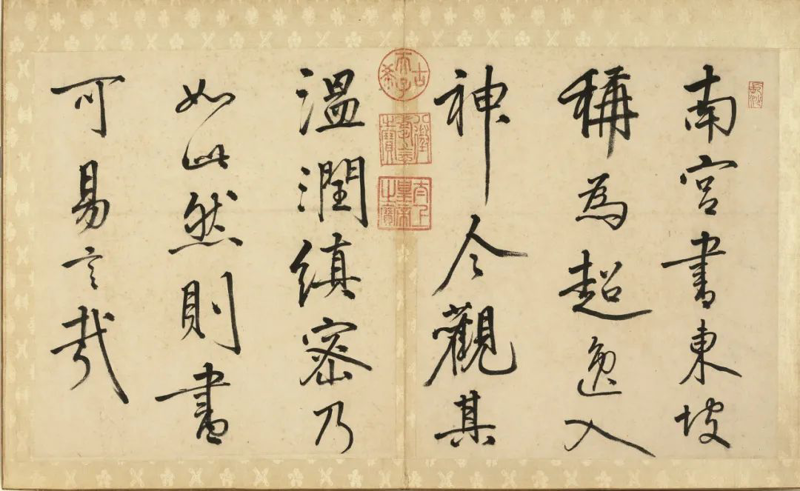

本模块聚焦于艺术史领域的百年公案,即《西园雅集图》的真实性疑云。北宋元祐元年(1086 年),苏轼、黄庭坚、米芾等十六位名士于驸马王诜的西园举行雅集。相传此次雅集由李公麟作画、米芾题记,然而其真迹早已失传,不复存在。历代摹本呈现出显著的矛盾之处:仇英的青绿本中,苏轼现身于竹林;而马远本里,苏轼则被置于松林。该事件的相关文献最早见于南宋米宪刊本《宝晋英光集》,但宋元时期的著录中并未记载李公麟的亲笔之作,这引发了学界对于该事件真实性的持续论辩。

此模块以五件明清时期的主题画作作为实证。仇英的重彩本对雅集场景进行了重构,尤求的白描本显露了粉本传承的痕迹,以此揭示摹本的演化脉络。三件题跋形成了观点交锋:陈继儒在《妮古录》中直斥“雅集乃后人杜撰”;董其昌的题跋则反称“虽幻亦真”。并列展现董其昌的《西园雅集序册》,构成了文本与图像的互证链。

西园雅集已超越单纯的历史事件范畴,成为文人理想的“视觉图腾”,承载着从南宋至明清时期人们对元祐精神的集体追慕。最终表明,关于《西园雅集图》真伪之辩,已让位于文化符号的永恒再生。

名称:春游赋诗图卷(西园雅集图卷)

作者: 马远

尺寸:29.5cm×302.3cm

材质:绢本设色

收藏机构: 纳尔逊艺术博物馆

艺术时期: 宋代

《春游赋诗图卷》细节

在历代《西园雅集图》摹本中,《春游赋诗图卷》的再创作尤为精妙:既遵循米芾《图记》的核心场景描述,又突破原有人物组合定式,隐去"西园"题名进行创新重构。作品融合宋代山间行旅图的自然野趣与园林文集图的人文雅韵,以溪畔策杖、岩下赋诗等新叙事单元,构建出"雅集精神"的开放性视觉诠释,成为摹本谱系中最具突破性的转化范例。

名称: 西园雅集图轴

作者: 仇英

尺寸:诗塘二21.9x31.6cm 诗塘一22.2x31.5cm 本幅30.4x31.5cm

材质:绢本设色

收藏机构: 台北故宫博物院

艺术时期: 明代

名称:西园雅集图轴

作者: 尤求

创作时间:1571年

尺寸:106.7×31.8cm

材质:纸本水墨

收藏机构: 台北故宫博物院

艺术时期: 明代

在尤求与仇英的《西园雅集图》中,风格技法的高度相似性使前者常被视为后者的创作底稿。虽传统记载尤求为仇英女婿(存年代争议),其参与师门创作确属合理,但需警惕明代苏州片作坊的仿制背景——两作皆具典型"苏州片"特征:仇英本重彩鲜丽迎合市场,尤求本粉本线条显露摹写痕迹。当职业画工系统性仿制仇英画风时,这两幅或同为作坊托名生产的"雅集主题商品",折射明代艺术市场真伪交织的生态。

名称:自书七言律诗卷

作者: 文徵明

尺寸:44.5x317.51cm

材质:纸本墨笔

收藏机构: 台北故宫博物院

艺术时期: 明代

名称:摹李公麟莲社图轴

作者: 文徵明 仇英

创作时间:1520年

尺寸:本幅92x55.5cm;诗塘:25.4x55.5cm

材质:纸本青绿设色

收藏机构: 台北故宫博物院

艺术时期: 明代

苏州片绘画托名仇英,主要原因在于文徵明的影响。文徵明是仇英的伯乐,将其引入苏州文人圈。他不仅早期委托仇英绘制“潇湘二神”,后期更凭借自身影响力,为仇英争取到进入各大收藏家临摹古画的机会,这对仇英艺术成长至关重要。

文徵明作为文人,对“西园雅集”题材极为向往。由此推测,仇英很可能确实创作过一幅立轴式《西园雅集图》。若此画存在,后世仿品在布局上保留其基本框架,便有了合理的解释。

名称:西园雅集图卷

作者: 唐寅

尺寸:本幅 35.8x329.5cm

材质:绢本设色

收藏机构: 台北故宫博物院

艺术时期: 明代

《西园雅集图卷》细节

此卷托名唐寅的《西园雅集图》描绘北宋苏轼、米芾等十六名士在王诜西园赋诗作画的场景。虽署名唐寅并钤“唐寅私印”,然其工谨的斧劈皴山石与细腻的衣纹线条,与唐寅典型洒脱放逸的画风存在差异——唐寅师从周臣却以“化浑厚为潇洒”著称,笔法多融南宋院体的刚劲与文人画的秀逸。

卷中人物分组合奏:苏轼执笔题石、米芾昂首题壁、僧人坐蒲团论道,侍童煮茶添香,场景繁密工丽。吴湖帆曾赞其“人旬姿态各具神情”,但指出仇英亦难企及的评语,恰反衬此作可能出自明代苏州片作坊对唐寅风格的程式化摹仿,而非其亲笔的率性真趣。

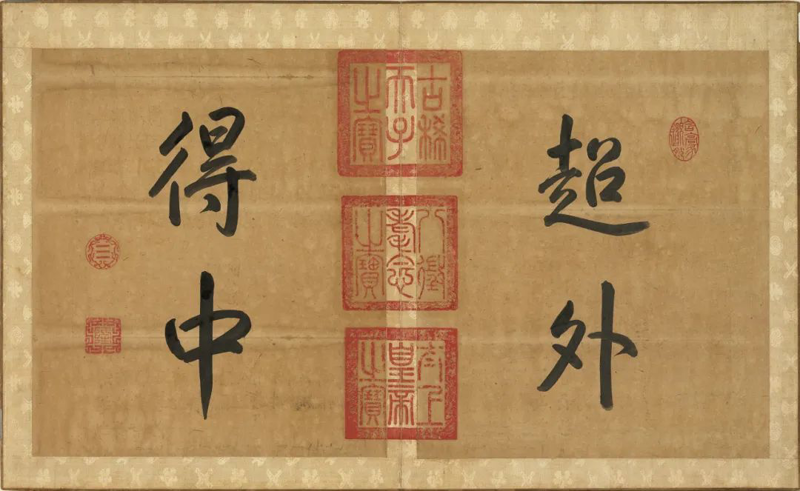

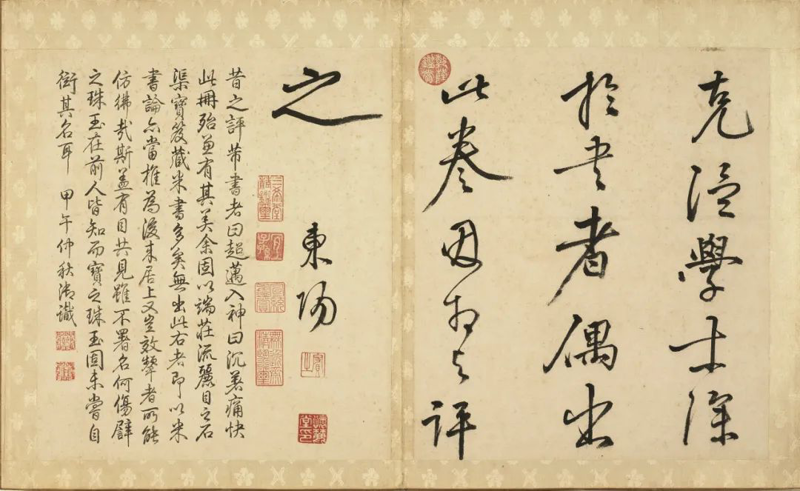

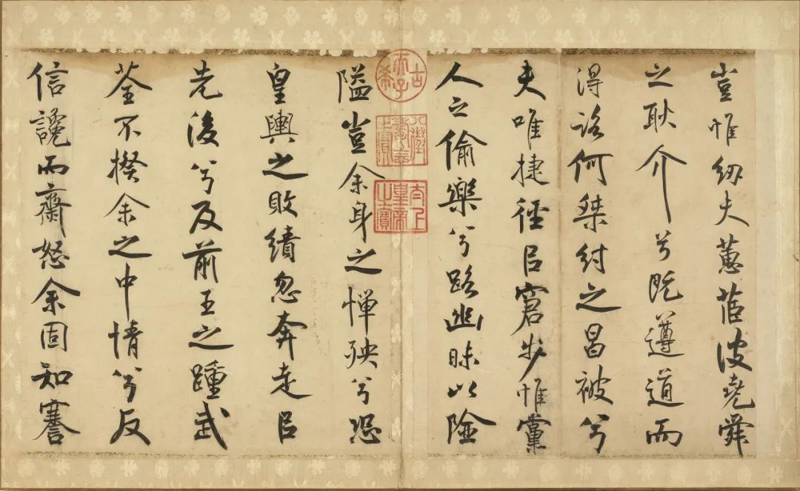

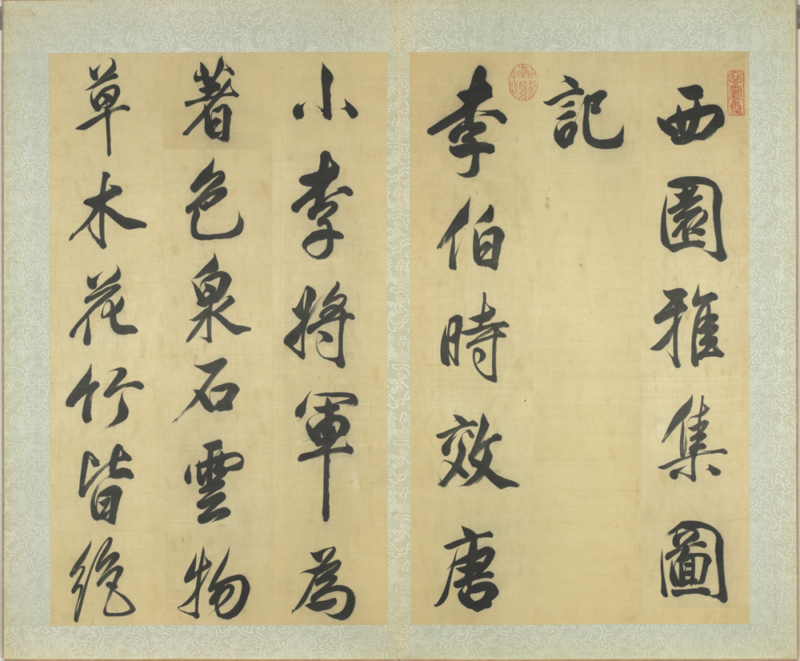

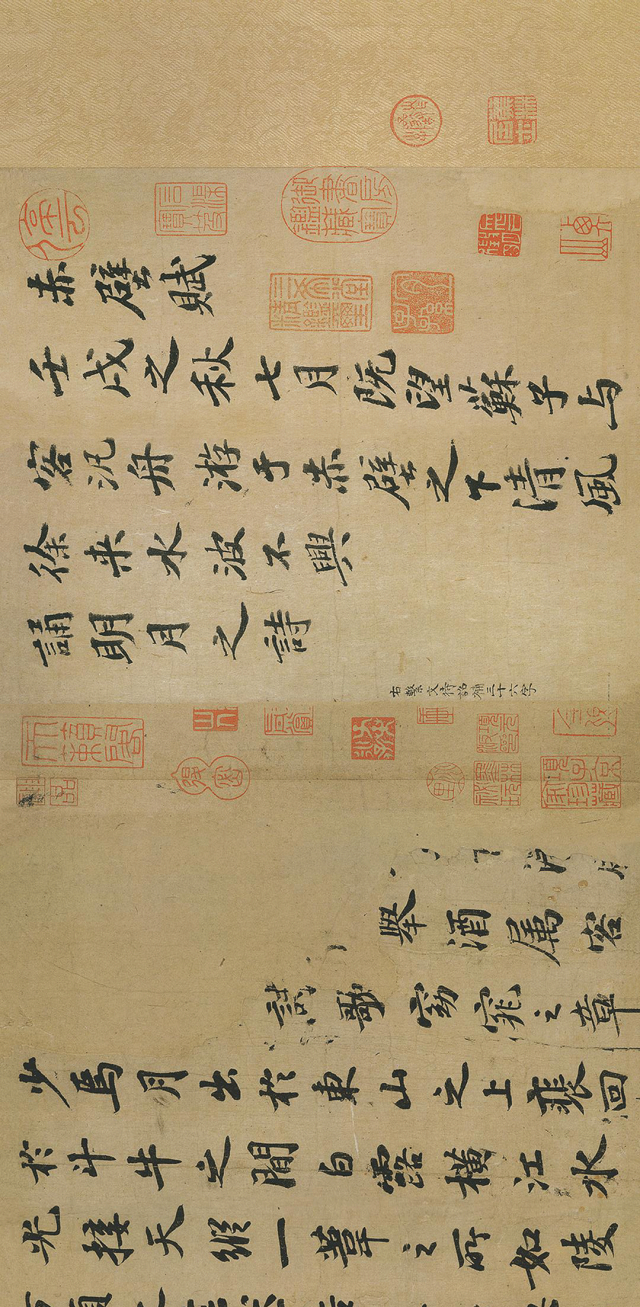

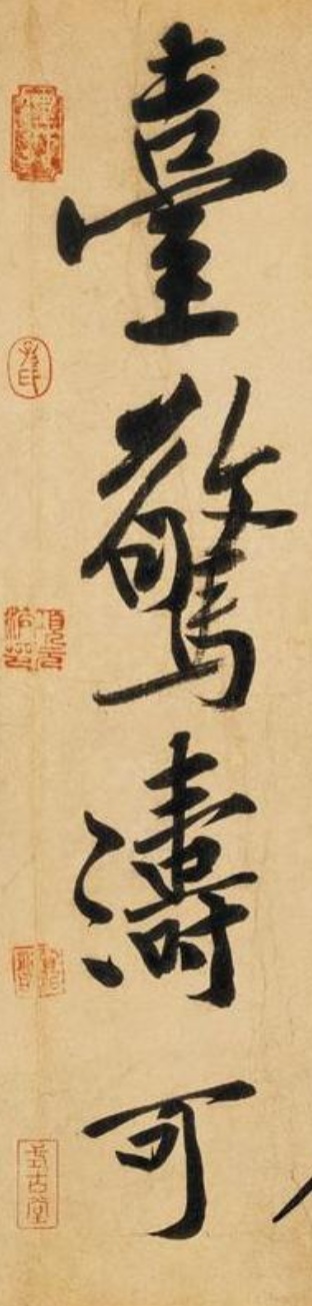

名称:西园雅集序册(十五开)

作者: 董其昌

创作时间:1629年

尺寸:66.2x39cm

材质:绫本墨笔

收藏机构: 台北故宫博物院

艺术时期: 明代

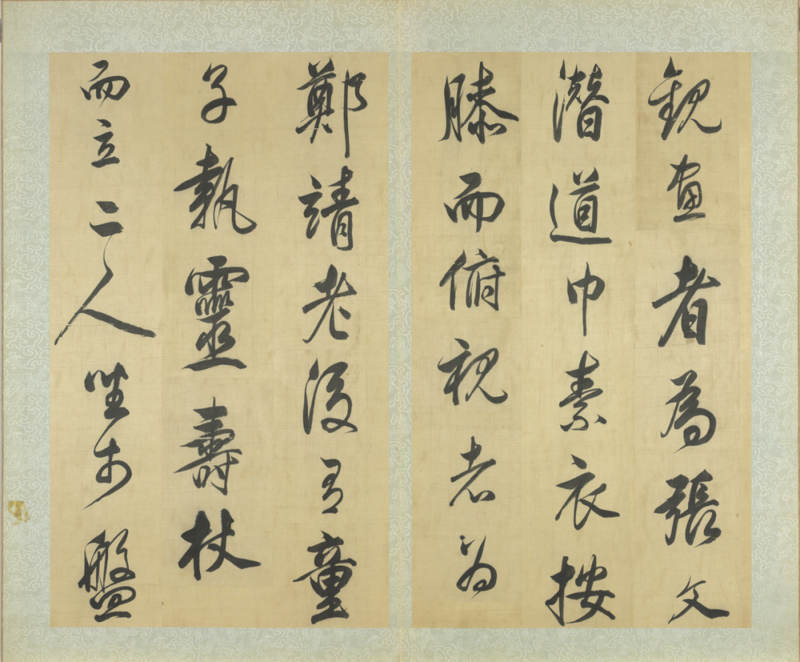

董其昌记载李公麟(字伯时)曾创作过两幅《西园雅集图》:第一幅作于元丰年间,在王诜(王晋卿)都尉府邸;第二幅作于元祐初年,在赵令穰(安定郡王德麟)宅邸。董其昌本人曾在长安购得一面团扇,扇面绘有此图并有米芾(米襄阳)精楷题字,但无法确认所摹是哪个版本。此外,他还见过另一幅由仇英所摹、文嘉(文休承)题跋的《西园雅集图》。

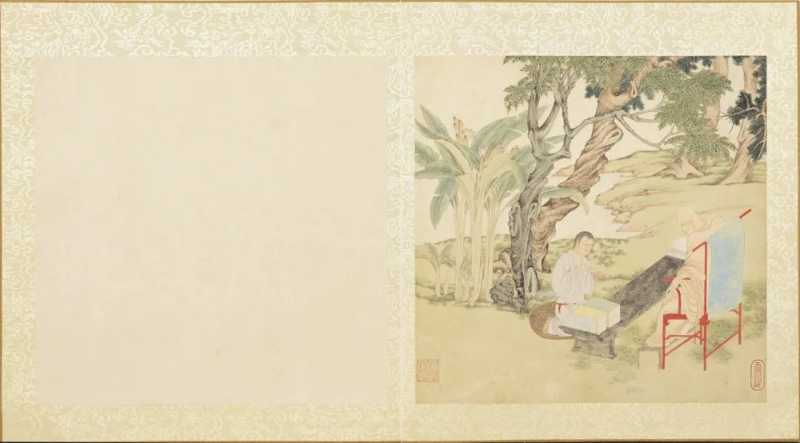

名称:罗汉册(十八开)

作者: 丁云图

尺寸:30.9x31.2cm

材质:纸本设色

收藏机构: 台北故宫博物院

艺术时期: 明代

而这样的例子在中国艺术史上还是较为常见的,例如现在很多定义成南宋无款小品山水画就有很多可能是明代苏州片或扬州片的产物,也正是这些让艺术史更为丰富且有趣。

结语

本次展览“墨韵雅集:西园的回响”,以四个篇章——“兰亭邺水:文会传统的先声”、“元丰星聚:西园雅集的诞生”、“风雨吞竹:西园雅集群像”、“墨林疑踪:雅集的实相与幻影”——带领我们溯流而上,探寻中国文人雅集精神的源流与演变。

文人雅集,其风初肇,意在求贤。魏晋以降,隐逸之风渐炽,五代山水画的勃兴,可视作此种心绪的外化投射。而至宋代,文人们于入世与出世间寻得精妙的平衡点——“市隐”,即在繁华尘嚣中开辟一方心灵净土。

“西园雅集”正诞生于这一独特文化语境之中。它汇聚了北宋文坛艺苑的璀璨群星,其场景被后世反复追摹、想象与重构。它仿佛标志着“市隐”理想的某种终结点——一个在经历宦海浮沉、世事风雨后,文人们共同构筑的精神桃源。然而,展览末章“墨林疑踪”亦揭示,这辉煌的雅集本身,其确切形貌与细节,在历史长河中已变得朦胧难辨,或许它本身就是一个被高度理想化、寄托着后世无限向往的虚幻终结点。

从兰亭的流觞到西园的翰墨,从求贤的初意到“市隐”的平衡,再到理想化的终章与虚实交织的迷踪,展览不仅呈现了文人雅集传统的脉络,更揭示了其背后中国士人精神世界的复杂图景与永恒追求。西园雅集,作为一个文化符号,其魅力正在于它既是历史的回响,也是心灵投射的幻影,在“实相”与“幻影”之间,闪烁着不朽的人文光辉。

↑ 点击上方图片即可直达小程序 ↑