执风问雅——中国古代扇艺美学展(三)

来源:发布时间:2025-07-17 作者:点击: 次

点击上方“弘雅书房”→点击右上角“...”→设为★

设置星标后,再也不会错过每一期的精彩文章啦!

01

市井风骨

第三单元

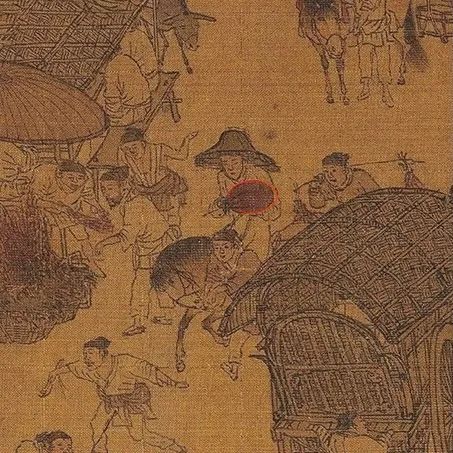

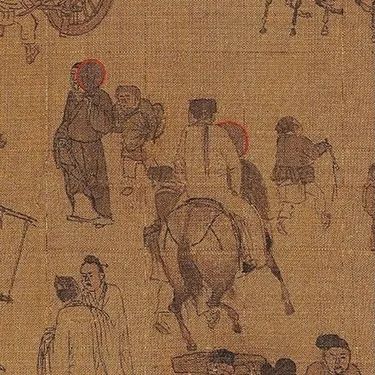

风雅并非是古代上层社会和文人的专属,在那些被遗忘的市井角落,扇子的故事在匠人粗糙的指节下、商贩嘶哑的吆喝声中、顾客挑选的目光里被讲述着。无论是描绘街头市井的绘画,还是记录地区风物的书籍,在里面都能找到大众对扇子的追捧。

货郎图卷

画扇货郎图

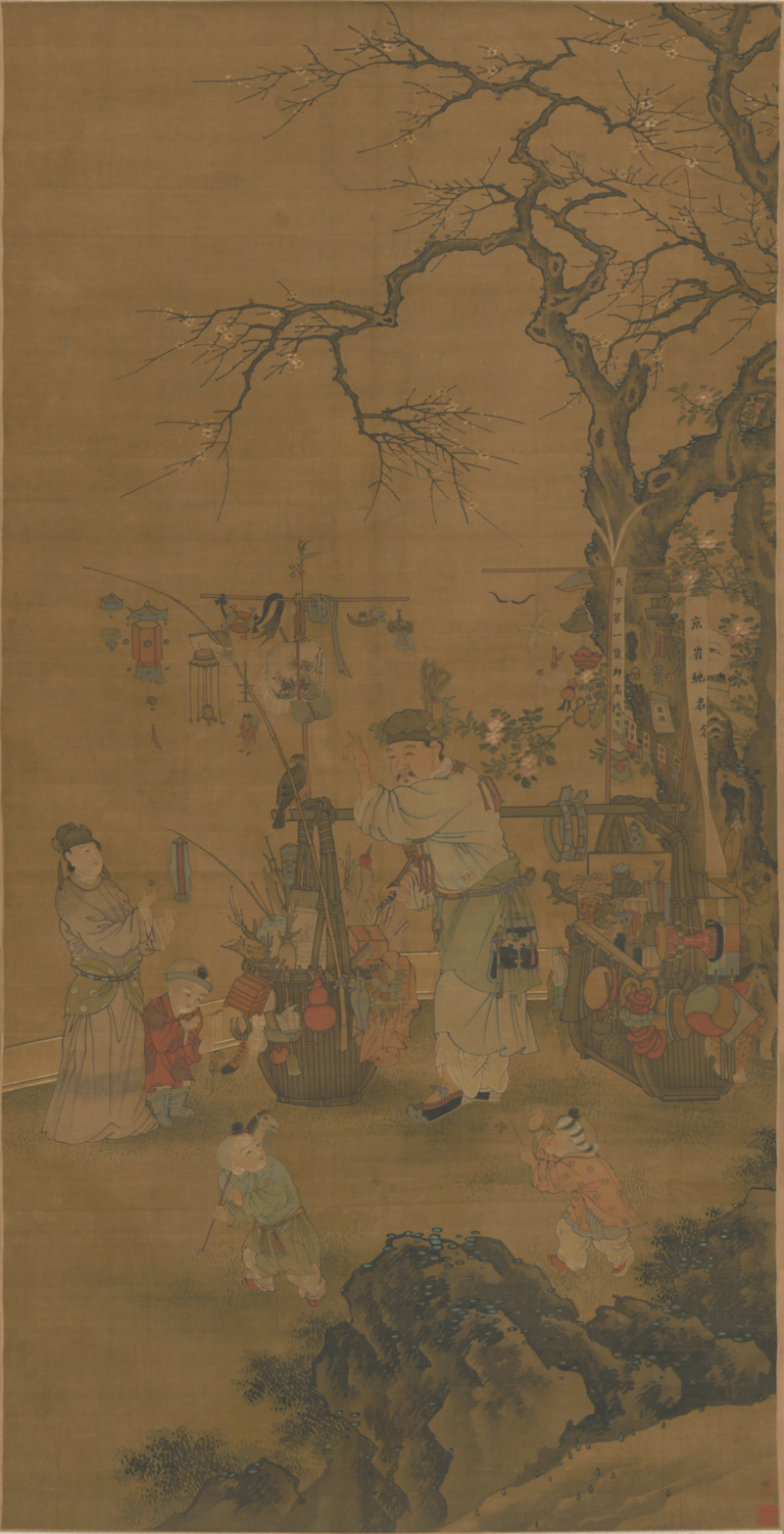

明人货郎图轴

清明上河图卷

仿张择端清明上河图卷

清明上河图卷

皇都积胜图

太平春市图卷

市井的烟火与文人的风雅,在这方寸之间的扇子融为一体——匠人的掌心摩挲出温润扇骨,转身便成了文人袖中的诗画载体。扇子既是称斤论两的货物,又是千金难求的艺术;既承载着升斗小民的生计,也托举着士大夫的精神世界。

结语

虽然现代科技早已取代了扇子的实用功能,但它却以另一种方式重生——成为艺术。当人们在快节奏的今天依然愿意手持一把扇子,这种选择正是艺术生命力的最好诠释。竹骨间的榫卯,承载着匠人对“天工”的敬畏;绢帛上的墨迹,记录着文人“以画载道”的抱负。

执风问雅,我们今天回望这些扇子,不仅是在欣赏它的工艺,更是在触摸一种消失的生活哲学——在慢节奏的时代,人们愿意为一柄扇子倾注数年光阴,愿意在方寸之间经营万里河山。这种对“微物之神性”的信仰,或许正是现代人最缺失的浪漫。