书香敦煌 人神共读——敦煌莫高窟艺术宝库中的读书图展讲(二)| 2025年世界读书日“艺术与阅读”系列活动

来源:发布时间:2025-05-04 作者:点击: 次

点击上方“弘雅书房”→点击右上角“...”→设为★

设置星标后,再也不会错过每一期的精彩文章啦!

敦煌莫高窟的第449窟建于唐代中期,于宋代重修,主室为覆斗形顶,西壁开龛,窟内壁画大都为宋代重修时所绘,东壁门北侧画的是依据《佛说父母恩重经》绘制的《报父母恩重经变》,其中有表现诵经礼佛、造经祈福等与读书有关的场景。

相传,释迦牟尼佛为回答“佛法之中,有无孝养父母”这个问题,而说《大方便佛报恩经》,宣传佛教的报恩思想,即上报三宝(佛、法、僧)恩,中报君亲恩,下报众生恩。由于此经契合儒家的孝道伦理,而获得深受儒家思想熏陶的中国民众的欢迎,得以在中国广泛流行。《佛说父母恩重经》又称《父母恩重经》《报父母恩重经》《大报父母恩重经》等,是中国僧人结合佛教的报恩思想演绎的一部专讲孝道的伪经。现知出于敦煌的《父母恩重经》写本有60件,至少有4种版本,长短不一。敦煌莫高窟现存4铺与《父母恩重经》有关的经变,分别存于第238、156、170、449窟。还有两幅彩绘于绢上的《父母恩重经变》,一件现存伦敦大英博物馆,一件现存甘肃省博物馆,后者有宋淳化二年(991)的题记。这些艺术品皆是依据删节版的经文绘制的,不排除有的画面参考了其他版本的经文,或是画工受该经的文学作品影响而创作的。

第449窟《报父母恩重经变》上部残损,中部绘说法图,说法场面与这一时期的经变一样,上部绘耆阇崛山,下面以佛为中心,两侧是对称听法的弟子、菩萨、天王、天龙八部众和世俗弟子。描绘世俗弟子的部分出现了四处读书场景(见图6):第一处是房内一男一女对坐,男子手捧经卷。第二处是一床榻上置一几案,案后坐一妇人读经。第三处是树下置一床榻,一位身穿红色长袍的男子坐在几案后,右手握笔,正在写经。第四处是一寺庙内有佛像,屋顶置一经架。这些场景对应于经文的最后部分:“佛告阿难,若善男子、善女人,能为父母受持、读诵、书写《父母恩重摩诃般若波罗蜜经》一句一偈,一径耳目者,所有五逆重罪,悉能消灭,永尽无余,常得见佛闻法,速得解脱。”“若有一切众生,能为父母作福造经、烧香请佛、礼拜供养三宝,或饮食众僧,当知是人能报父母之恩。”[12]

图6 莫高窟第449窟《报父母恩重经变》中的诵经礼佛场景

这幅经变的风格是大色块写意画,细节少,只能大略看到人物形象,读物、文具的质地、纹理、样式很不清晰,释放的历史信息不多。但屋顶上的经架体量较大,相当于一个人的半身大小,清晰可辨,引起了中外敦煌学家的争辩。

敦煌研究院第一位全职外籍研究员、美国汉学家史瀚文(Neil Schmid)通过观察、归纳,认为莫高窟经变中的经架只出现于《佛顶尊胜陀罗尼经变》,因为《佛顶尊胜陀罗尼经》中说:“佛告天帝:若人能书写此陀罗尼,安高幢上,或安高山,或安楼上。”将经架置于高处是此经特有的传播仪式,因而经架可作为判定一幅壁画是否《佛顶尊胜陀罗尼经变》的特定标志。例如,莫高窟第156窟南侧部分壁画,其中主尊佛座下的主榜题北侧画一三层经幢,顶层有幡垂下,顶置经架;主榜题南侧画一楼房,楼内有一俗装男子在读经,楼顶平台上置经架,见图7。这两个画面完整,内容的确如《佛顶尊胜陀罗尼经》所述。

图7 莫高窟第156窟南侧部分壁画中的经架

但殷光明等发现,第449窟经变的榜题中明显残存有“父母恩”“父母”“恩”等字,均见于《父母恩重经》,在经文中比比皆是,而这些词语在《佛顶尊胜陀罗尼经》中却无,如果根据经架的出现就判定这幅壁画是《佛顶尊胜陀罗尼经变》,显然是错误的。他还发现第156窟主室写有榜书的“妙法莲华经变”的壁画中也有经架,画面为一僧人盘腿坐于高床上讲经,其右侧置一经架,高床前跪着两名信徒,双手合十听法。绘于中唐的第150、第359等窟的《金刚经变》中也有经架。由此可见,在莫高窟壁画中,经架并非仅出现于《佛顶尊胜陀罗尼经变》,它不可作为判定一幅壁画就是《佛顶尊胜陀罗尼经变》的权威依据。

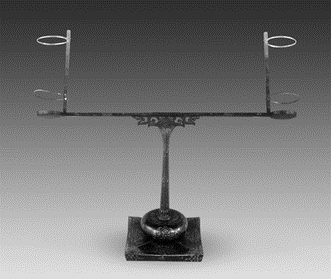

经变画中常见的经架有两种款式:一种是长方形5面盒子,盒子上方面板的左右两端各开一洞,方便打开卷轴后伸出轴头。一种是由四个金属边框组成,左右边框为开槽的空心圆筒,方便安置轴头,上下横梁的间距也可以通过开槽进行调整。经架的下部安装一个直杆或曲杆,插在有一定重量的单层或双层的方形或半圆形托上。日本正仓院将类似器物命名为“书几”,见图8、图9,有助于我们直观了解经架的结构。

图8 日本正仓院展览的紫檀金银绘书几

图9 日本正仓院书几的模拟用法

(注:图8-9出自:郭俊叶.敦煌壁画中的经架——兼议莫高窟第156窟前室室顶南侧壁画题材[J].文物,2011,(10):70-76+1.DOI:10.13619/j.cnki.cn11-1532/k.2011.10.005.)

不管哪种经架,远观其造型,都颇像当今乐队演奏者面前的乐谱架。经架针对轴头安置的精心设计,表明其专用于卷子,也证明了当时读物的其他装帧形式尚未兴起。经架的使用,方便长时间阅读时解脱双手,不至于劳累,也适合摆放佛经,作为供养礼器,一直安置于户外。只有当读书作为一种生活方式,长期占用人们的双手和时间,人们才会基于礼敬抑或偷懒的动机,发明用于读书的器具。经架的出现,表明读书这种现象在唐代时已经相当普遍,人们读书的数量和时间都已达到相当的程度。

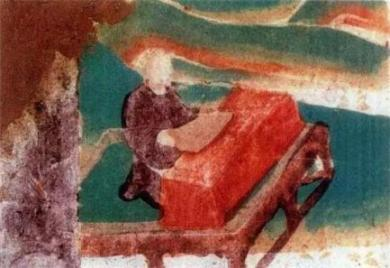

在莫高窟第156窟前室顶部北侧也绘有《报父母恩重经变》,其中也有诵经礼佛以报父母的场景,见图10。画面的风格和第449窟相似,也是采用红蓝色块渲染的印象派手法,写意而不写实,大致可以看出是一位身着褐色长袍、头扎花头巾的供养人,坐在矮床上的红色桌案后,双手展卷,正在虔诚认真地诵经。

图10 莫高窟第156窟前室顶部北侧

《报父母恩重经变》中的诵经人

此外,莫高窟五代第61窟主室南壁《楞伽经变》左下角绘居士双手捧经,见图11,与图8的构图和表意均有相似之处。值得提及的是,现在看到的人物背后的榜题,以及人物手持经卷的颜色均发乌,但可以肯定的是其本色并非黑色,而是历经时光流转,某些颜色在一定湿度条件或紫外光照射下发生了变色反应。

图11 莫高窟第61窟《楞伽经变》中居士双手捧经

敦煌遗画中还有一类颂扬生前诵经供养、死后免遭地狱酷刑的经变画,多与地藏十王有关,叫作十王图。

十王信仰是中国葬俗与佛教的中阴地狱说相结合的产物,南北朝时就流行轮回果报地狱观念,中国人已经普遍施行由七七、百日、一年与三年构成的十次斋日丧仪,这种丧仪被佛教徒理论化和故事化,形成十王经,将此葬俗成型固化。晚唐时敦煌与陕西耀县先出现《阎罗王授记经》,成都大圣慈寺僧人藏川增加赞词与插图,从而形成《佛说十王经》,推动其进一步传播。从绵阳到资中、安岳、大足,地藏十王龛像涟漪般地传播,莫高窟晚唐第8窟、第217窟藏经洞遗存较多的关于十王的绢画,说明敦煌跟进很快。

《佛说十王经》传世两种:一为《佛说地藏菩萨发心因缘十王经》,简称《地藏十王经》,内容偏重超度亡灵;一为《佛说预修十王生七经》,内容偏重生人预修,两本皆题“成都府大圣慈恩寺沙门藏川述”。

十王经的大致内容是以“佛说”名义勾勒出地狱构造和亡灵在地狱的经历。据此经描述:地狱的管理由地藏菩萨统领十王,人死后,三年内要在地狱经历十个关口,各关都有一王坐镇。头七到达第一殿秦广王处,点检生前造业及修斋功德。二七过奈何桥,有翁婆二鬼刑虐亡魂,驱至第二殿初江王处。三七至第三殿宋帝王处,被恶猫、大蛇所啮咬。四七进入第四殿五官王处,在秤量舍,上业秤称量善恶,在勘录舍,有冥官和善恶童子,左记恶,右记善,将生前造业录于簿上。五七进入第五殿阎罗王国,国中有檀茶幢,上安人头,双眼能见亡者生前所行一切,善恶童子也向阎王禀奏。国中又有业镜,鉴照亡灵生前一切事迹。阎罗王通过这些途径评判死者,使其知罪并明白生前善恶早已分明。六七进到第六殿卞成王处,亡者亲属若为其修斋追荐、写经造像,亡灵便可脱离苦海,进入天堂。七七至第七殿泰山王处,亡者阴身回到阳世见亲属,交代为其写经造像,故有七七四十九天还魂托梦之说。百日,经过第八殿平等王。死后一年经过第九殿都市王。死后三年,经过第十殿五道转轮王。三年受审完毕,依据修造功德转入六道投胎。可见,阎罗王之前的前五王,主要是审判亡灵业罪,让其因生前罪错得到惩罚,后五王强调阳世亲属为亡灵修功德,以助其超度。

十王经的主旨是宣扬人生在世多做善事,自己和亲属死后才能少受地狱追责施刑,顺利投胎转世。十王经后被道教采纳借鉴,进行演绎和改造,十王数量不变,称号有异,致使更多神灵被纳入十王。在佛道两教的推动下,十王形象和故事广泛流传,以说唱宝卷和水陆道场画的形式大量呈现,南宋时宁波的陆家画坊和金家画坊,大量出口十王水陆画到日本,以至于此类画作被称为宁波画。至今中国很多地区依然遵循七七、百日、一年、三年等十个斋日纪念逝者的风俗,说法基本来自十王经。

敦煌遗存的《十王经变》主要有大英博物馆藏的《地藏王与冥府十王像》,法国国家图书馆藏的《十王经》《地狱十王经变》,法国吉美博物馆藏的《地藏十王图》、同名不同内容的《被帽地藏菩萨并十王图》两幅、《被帽地藏菩萨十王同净土变相图》《千手千眼观音与地藏十王图》。这8幅画中,有的内容相对简单,如大英博物馆藏《地藏王与冥府十王像》,法国吉美博物馆藏《地藏十王图》《被帽地藏菩萨十王同净土变相图》及两幅《被帽地藏菩萨并十王图》,画的都是十王环围一位地藏菩萨,《被帽地藏菩萨十王图》是十王环围两位地藏菩萨。法国国家图书馆藏《十王经》是图画配合经文,画得比较生动,有亡者在地狱遭遇十王的情形,但没有突出经卷这类道具。对研究书籍史、阅读史而言,相当精彩的是法国国家图书馆藏的《地狱十王经变》,这幅画虽然只有少量文字内容,但对亡者在地狱的遭遇画得具体而生动,突出了亡者和地狱统治者手中的经卷,使画面充满书卷气息,释放出强烈的写经为善、读书为贵的思想,将佛教崇尚读写、鼓励读写的观念展示得淋漓尽致。

《地狱十王经变》出自敦煌莫高窟第17号藏经洞,绘于唐代,作者不详,纸本设色,高30厘米,长300.3厘米,是世界上比较早的彩绘连环画,十分珍贵。此画无文无赞,说明当时十王故事已广为世人知晓,读者仅看图画便可以明了其内容,见图12。

图12 法国国家图书馆藏的《地狱十王经变》

此图自右往左画起,右边第一帧是冥界统领地藏菩萨向十王说法的画面。地藏菩萨的修为与佛相当,只因悲悯地狱众生,以度化亡灵为己任,发愿“地狱不空,誓不成佛”,而示现菩萨身。画中的地藏菩萨,穿着其个性化的、标识度很强的衣着:戴风帽、披百纳田形格袈裟,右手执锡杖,左手施说法印,半结跏趺坐于莲花台上,正在说法。其面前,十王排列整齐,皆穿交领红袍,跪坐于两厢,虽然各王头顶都有榜题,但是字迹褪色已不可见。十王之中,因阎罗王为发源于印度的佛教所固有,故而地位较高,戴着帝王旒冕,其他九王则皆戴进贤冠。从阎罗王所处的位置,可知十王的排列座次不像有的十王画那样,按左右左右的顺序排列,而是由近而远,左边依次排列前五王,故阎罗王在左手最远端,右边依次排列后五王。地藏菩萨正前方,画着善恶童子和一对金毛狮子,还有道明和尚。相传金毛狮子是文殊菩萨的化身,至于道明和尚,一种说法认为他是因同名而被错召进地府,见到地藏菩萨真身,后被放还人间后,为地府情景绘制图像而流传于世者,另一种说法认为他是江西九华山乡绅闵让和的独子,闵让和捐资为到九华山修行的新罗王子金乔觉修建道场,并让独子出家,追随金乔觉修道,法号道明,后来金乔觉被尊奉为地藏菩萨化身,道明和尚作为地藏菩萨侍者的地位也得以确立[13]。

右边第二帧画的是骑黑马、穿黑衣、举黑幡的招魂使者完成任务后急速回报。从第三帧开始,便是按照十王经的内容,描绘亡者在地府依次接受十王审判的经过。诸王的画面各自相对独立,自成一帧。可惜的是,此画仅为长卷之多半,只余第五殿阎罗王及其之前的画面,之后的缺失,第六殿仅能看到一位抱着经卷的文士。因为从第二殿开始,几乎都有审验亡者生前写经造像的环节,诸王和善恶童子也有在簿上记录罪业、功绩的动作,所以此十王图有大量的读书、写书、持书的形象,以至于阴森恐怖的地狱居然呈现一派书卷繁现、书香四溢的景象,而且持经的亡灵衣冠楚楚、气宇轩昂,未持经的亡灵衣不蔽体、凄凄惨惨,把有书者和无书者的高下贵贱进行了鲜明对比,反映了佛教崇尚知识,以知识划分阶层的态度,见图13,《地狱十王经变》局部。

图13 《地狱十王经变》局部

上图为亡者在地府通关最重要的一环——接受第五殿阎罗王的审判。画家进行了创造性的发挥,将带着侍者道明和尚的地藏菩萨安排到画面中,形成上级监审、听课的场景,以突出这一幕为十王审判的最关键一步,是全幅长卷的高潮。阎罗王端坐案后,左右侍立善恶童子,右侧设有业镜,一位正在受审的亡者生前杀生的场景被业镜清晰再现,被这位亡者杀死的猪、鸡、蛇的亡灵叼着刀子——亡者的作案工具,于堂上告状。阎罗王对这位生前没有积德行善的亡者已经作了判决,冥官双手展开判书,正在向受审亡者历数其罪行,宣读判词。为了突出这位亡者的罪行罄竹难书,冥官手持的判书卷子居然纵横交错,呈“丁”字形状,垂落至地,未打开的部分还有很长。这种“丁”字形卷子,目前我们仅见于此图,它启发我们去考察现存古文献中是否真有这种奇异装帧形式的经卷。受审亡者披枷带锁,被恶鬼揪着头发,跪倒在地。排在其后的另一位带着枷锁的半裸亡者,看着前一位的遭遇,战战兢兢。与他们形成鲜明对比的是,一位手捧一捆卷轴、衣裳齐整光鲜、高梳云髻的贵妇模样的亡者,和一位手捧佛像、戴跷脚幞头、穿红色长袍的男子,已悠然通过了阎王这一关,以同情的眼神回看着身后遭受酷刑的亡者。

大英博物馆收藏的由斯坦因收集的敦煌《地狱十王经变》,内容、构图、人物造型和上述法国国家图书馆藏的《地狱十王经变》十分类似,地府诸王都是坐在盖布的案后,左右侍立善恶二童子,前庭为狱吏驱赶亡灵,亡灵多数戴着颈枷、手枷,仅围着腰布,有的被狱吏殴打。生前积有德行的人,则以贵人形象出现,与法国国家图书馆藏《地狱十王经变》略有不同的是,此图中男女贵人手持的物品刚好相反,男的捧着包有经卷的包袱,女的捧着坐佛雕像。还有不同是,地藏菩萨画在卷尾,为身披袈裟、手持锡杖和铁钵的比丘形象,被牛头马面异形狱鬼所追赶的众多亡者,为逃离地狱之苦,纷纷向地藏菩萨靠近,祈求地藏菩萨的拯救。

从敦煌遗存的十王经变画的共性可知:地府十王断案现场,是对唐代官府断案的模拟,入画的案牍文具基本上就是唐代这类物品形态的记录。佛教虽然是从积德行善这个角度,弘扬写经造像这种对佛的供养行为,入画的经卷自然默认是佛经,但佛经的形制与当时的其他书卷并无二致,从画中的经卷可以得知当时的图书形制。佛教竭力宣扬写佛经、诵佛经,以积福得道,但写佛经、诵佛经的前提是读书识字,而一旦掌握了读书识字,读写范围便必不可能全然专注于佛经,所以佛教经变画的传播,客观上促进了全社会的读书风气。从十王经变画中,我们可以看到:唐代的书籍形制,至少是敦煌地区的书籍形制还是卷轴,不论是十王案上所铺展的,还是善恶童子手中的业簿,以及善男善女亡者手中所捧的,无一例外都是卷轴。此时的卷轴装具还很简陋,只是用包袱简单围裹,尚未采用保护书卷的专用装具——书帙。

在敦煌遗存的另一幅绢画《地藏王与冥府十王像》中,某位地王的文具相当丰富,见图14。其手中所持笏板可以视作简牍时代的遗留物,因为笏板本质上就是特制的方便记事的单片简牍,只不过后来演化成了大臣朝议时的礼具,材质按官阶分为三六九等,其记事功能被渐渐淡化了。此王面前的公案上,自左至右依次摆放着砚台、经卷及毛笔压着的纸张,纸上的字有明显的长尾,好似印度古代的梵文,梵文最具圆身细尾的特征,远观就像是只只蝌蚪。梵文字纸的出现,似乎是在强调说明,佛教不是本土宗教,而是由印度传至中土的。这幅十王图中,多数人物穿着汉服,戴进贤冠或双翅幞头,阎罗王戴着秦始皇常戴的那种毓冕,十王所用笏板、公案皆为唐代样式,但也有少数王戴着胡帽中的风帽,所有王都在看梵文文书,博采中原王朝和西域、域外元素,使此图呈现出多元文明交融互鉴的格局,颇具大唐气象。

图14 《地藏王与冥府十王像》中的文具

因为十王图自唐以后,历代都有绘制,画中的案牍文具随着时代的发展,也会发生变化,对照不同朝代的十王图,便可以形象地看到图书形制的变化,看到生动的图书发展史,可谓是从图像角度研究书籍史的一条捷径。例如在元代陆仲渊所绘的《十王图》中,出现了册页装书籍和卷轴装书籍杂陈的现象,但是册页装的书籍明显占多数,见图13。从图15可见,经过三年受审,五道轮回王作终审判决,生前作恶的亡者,被驱入地狱,而生前写经造像、积德行善者,则受到礼待,五道轮回王正拟批准他们投胎再生或升入天堂。非常有意思的是,为证明生前曾经写经供佛,五道轮回王右手边亡者呈上的是册页样式的经籍,而左手边亡者捧上的是卷轴样式的,五道轮回王左手边的冥官,手中所捧账册,也是册页式的,而且有题签,分别写着《布施》《念佛》。这说明从唐到元,书籍形制已经基本上从卷轴过渡到册页,但书籍形制不是新的出现便截然替代旧的,而是以新为主,新旧并行。画中冥官所穿戴的衣帽都是宋代式样的,尤其是两边伸着长长翅膀的帽子,是典型的宋代官帽,叫作直角幞头,亦称展角幞头、长翅幞头。地府随着人间的朝代更替而流行不同的衣着文具,而且不同地区画家的作品还呈现出各自地区的特色,某种程度上消解了地府景象和故事的恒定性、严肃性,但使十王图成为颇具对比、参照价值的研究阅读史、文献史、文化史的一类画卷。

图15 元代陆仲渊绘《十王图》局部:五道轮回王

除描绘供养人听经、诵经、写经,敦煌莫高窟也有一些壁画和塑像反映了比丘(和尚、僧人)为提高修为而勤学苦读的情景。

敦煌莫高窟晚唐第85窟的窟顶东坡《楞伽经变》,分别绘“说法图”和“譬喻图”若干幅,场面恢宏,布局严整,墨书榜题和画面均保存完好。《楞伽经》全名《楞伽阿跋多罗宝经》或《入楞伽经》,于公元5世纪中叶传入中国,先后有4种汉文译本流行,成为禅宗和法相宗奉行的主要经典之一,对中国佛教影响颇大。楞伽是山名,也是城名,因城在山顶,故以山名为城名。楞伽为梵语,中文可译为“不可往”“不可及”“难入”等,意在说明山城极高、人力难至。传说楞伽在锡兰岛上,锡兰即今之斯里兰卡,其中的“兰卡”即为楞伽之今译。楞伽原为夜叉王所据,祸害过往生灵,佛在龙宫说法后,降伏夜叉王,于楞伽山上开演大乘无上经典,即《楞伽经》。以“楞伽”为经名,除了标明讲经地点,还有一层含义:此经乃佛以自证境界,为诸大菩萨讲授无上圆顿法门,非凡愚所可以企及,而“不可企及”正是“楞伽”一词的本义,楞伽经就是难以企及之经。《楞伽经》的两层意蕴昭示了其高妙难懂。在《楞伽经》中,释迦牟尼佛回答大慧菩萨的提问时,用了许多形象的比喻来解释艰涩的奥义。敦煌画师们结合《楞伽经》的这一特点,依据《大乘入楞伽经》的《集一切法品》(卷二至三)、《偈颂品》(卷六至七)创作出大量的譬喻画。据不完全统计,譬喻画约有17种,即火烧宫殿喻、明镜喻、良医喻、陶师喻、幻师喻、灯猴喻、萤光喻、象马喻、象溺深泥喻、绳蛇喻、母语婴儿喻、乾城喻、鸟游虚空喻、身资喻、衣金喻、音声喻、观海喻。这些譬喻画穿插在说法图之间,两者相得益彰,以通俗易懂的形式,从多方面形象解读《楞伽经》的精髓。

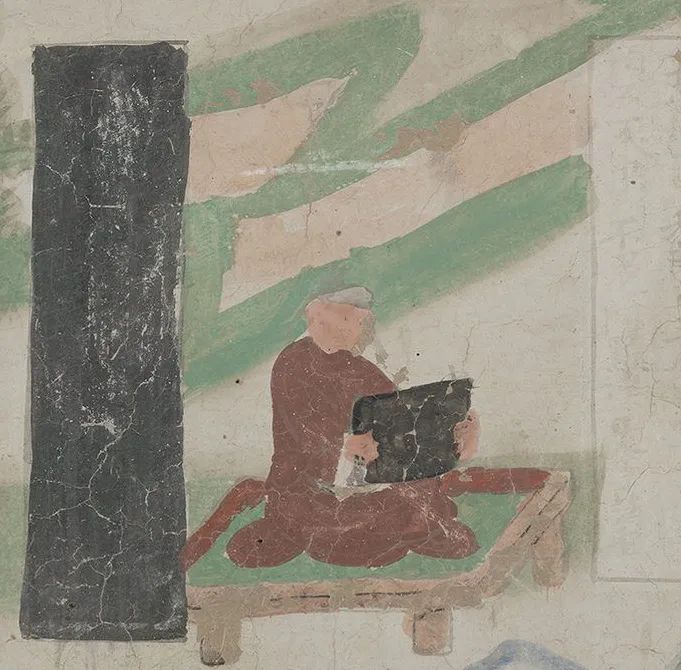

其中一幅“比丘双手展经图”颇为引人注目,画面中心位置的比丘穿着绿松石颜色的上衣、披右袒袈裟,坐在黑色毡毯上,双手展开经卷,双目圆睁,似用力辨识着经卷文字,同时口唇微张,出声虔诚读诵,已经达到物我两忘的境界。经卷似乎自放光明,页面上发出微光,彰显了其神奇灵性,见图16。右侧榜题字迹清晰可辨:“常守护诸根,善解经律义,不狎诸俗人,是名修行者。”同经变右侧绘有一个相似装束的比丘,于坐具上静坐修行,旁书榜题:“冢间及余处,三衣常随身。若缺衣服时,来施者应受。”左侧所画比丘枯坐深山,闭目静思,旁书榜题:“心能持于身,意恒审思虑,意识诸识俱,了自心境界。”三幅画作集中展现了《楞伽经》卷六《偈颂品》的经旨:“树下及岩穴,野屋与冢间,草窟及露地,修行者应住。”也就是说,修行者不分时间和地点,以不同方式修习禅定,或诵读经典,或静心深思,均可达致修养心性、悟道解脱的境界。

图16 莫高窟第85窟《楞伽经变》中比丘双手展经

中国历史上向来不乏贫寒学子苦读仕进的案例,凿壁偷光、囊萤映雪、牛角挂书等无不传为千古美谈。禅宗是以静修为特色的中国佛教宗派之一,这幅“比丘双手展经图”展现了传统学子之外的僧俗修行者苦读勤修的鲜明形象,正是他们为佛教文化乃至中华传统文化的传承和延续作出不可替代的重要贡献。

伯希和从敦煌掠走的彩塑《读经比丘像龛》现藏于法国吉美亚洲艺术博物馆。比丘是年满20岁、受了具足戒的出家男子,一般意译为“乞士”,俗称“和尚”。这件彩塑中的比丘头顶光洁,天庭饱满,地阁方圆,五官清秀,眉宇间还隐约透出一点可爱的童稚,是位年少的比丘。为了符合比丘“年满20岁”这个定义要项,看得出来,造像者故意在塑像的嘴角和额头加了纹路,使其面容和圆润稚嫩的身形相比,显得成熟。比丘身着右衽的袈裟和青袍,这是典型的汉地僧服,手捧已展开的经卷,端坐在龛内,目光清澈、注视前方,似在苦苦思考刚刚读过的一段经文的奥义,清纯稚气的脸上写满了困惑。此造像为突出剃发守戒的比丘形象,采用俯视角度,让比丘光亮的脑袋十分显眼,以致和身材不成比例,坐像只有“三头身”的高度,极具现代动画形象的艺术夸张性,其动作表情逼真传神,生动地塑造出一名年轻比丘读经修行的形象,见图17。

图17 敦煌莫高窟流失的《读经比丘像龛》

这尊读经比丘像是我国较早的读书人偶,以贴近生活的生动形象宣扬读书思考的精神,从传播的角度看,其缺点是半立体的,附着于墙壁,不便于在流动中影响更多的人。但为后世匠人泥塑类似人像提供了范本,清代末年创始并流行至今的天津泥人张彩塑,有几款经典的读书孩童形象,和这尊比丘彩塑颇有神似之处,展示了中国的读书风气和艺术创造世代赓续,日益走向民间、走进生活、激励学子的发展路径。

在莫高窟第321窟的《十轮经变》(又称《宝雨经变》)中也有比丘读书的身影。此画展现的是佛祖正在举办怯罗堤耶山说法会,上部云海横贯,宝如雨下,一双巨手托着日月,十方诸佛赴会,周围菩萨、弟子、天王、天神、大众等纷至沓来。在一个汇合天王、诸神、僧人的人群中,最突出的一位是摩醯首罗天王,摩醯首罗为梵语,译作大自在。佛教视摩醯首罗天王为色界之主,居于色界之顶,为扰害正法之魔王,是四魔中之天魔,原系印度教所崇奉的主神。画面中的天王为妩媚的女性形象,有六只手,穿着唐朝时装—一件半臂的绿色喇叭袖红襦,几只手分别持如意、铃铎、小莲蓬等,一边听讲,一边搔首弄姿。画面中另外一个突出人物是一名身着右袒红色袈裟的僧人,他毫不为现场的热闹所干扰,也不为色王的美姿所吸引,正背对色王,左手捧经折装册页,右手作翻页状,在人群中专心读书,逆向而行。他视色若空、聚精会神、孜孜不倦的神态,给人以深刻的印象,可以说是敦煌壁画中最认真最优美的读书形象,是人群中一颗闪亮的星,见图18-19。

图18 莫高窟第321窟

《十轮经变》中读经折装书册的比丘远景

图19 莫高窟第321窟

《十轮经变》中读经折装书册的比丘近景

据衡丽冰统计,敦煌遗画中关于行脚僧的作品共有20件,含壁画8铺、绢纸遗画12幅,后者皆散落在国外,其中伯希和掠走7幅,分藏于法国吉美博物馆和法国国家图书馆,斯坦因掠走2幅,藏于大英博物馆,鄂登堡掠走1幅,藏于俄罗斯圣彼得堡艾尔米塔什博物馆,此外,韩国中央博物馆、日本天理图书馆也各藏1幅[5]。唐代后又出现了一些行脚僧图和行脚僧像,如《清明上河图》中就出现了一名行脚僧,他们的形象都没有跳出敦煌遗画中行脚僧的造型。只不过随着时代的发展,画中的要素在发生增减变化,其趋势是:胡僧变成东方僧人,作为保护神的宝胜如来和动物保镖老虎不见了,书箱越来越精致,变成弓形的符合背部曲线的带隔断的愈加封闭的长条形箱体,箱子顶端装伞,每层加围布,兼有遮阳挡雨和装饰作用。

从考察书籍史、阅读史的角度,我们只关注与阅读有关的行脚僧,斯坦因藏品中的《行脚僧图》(见图20)就属于此种类型的。此画的作者不详,画面内容是:一名眉毛长而下垂,大耳、深目、高鼻,法令纹明显,因旅途艰辛、饱经风霜而面带苦相的一名胡人容貌的行脚僧,头戴斗笠形状的盔帽,颌下紧勒系带,以防风沙,身穿右衽虎皮上衣和裤子,衣下系围衬,腰带紧扎,足穿带编凉鞋,左手持麈尾,右手牵老虎,身背装满经卷的书箱,其右前方出现一朵小云,云上坐着一个小佛像,这个小佛像,专家一般认为是宝胜如来,也叫多宝如来,为沙漠旅行者的守护神。也可以理解为是激励行脚僧不断前行的心中的佛。图中的行脚僧和老虎本来都乘云,云和小佛像身下的一样,但是由于风化腐蚀,颜料脱落,不太看得出是云的形状。

图中和读书关系最密切,也颇引人注目的,是行脚僧背负的书箱,这个书箱看起来既原始又现代。

说原始,是因为其完全开敞、相当简陋,仅是用两条绳子,将卷轴串联扎紧,形成梯子一般的结构。为了让行脚僧在劳累时省去把书箱放下再拿起的麻烦,也避免有时候遇到雨雪天气、污浊环境,找不到置放书箱的地方,所以这个书箱还有一个必要的构件,就是一个“7”字形或“T”字形的相对美观的藤杖。如此一来,书箱便可背可挑。行走的时候,可背着书箱,也可将书箱吊在藤杖的短横梁上,挑着走。休息时不需找放书箱的干净地方,只需手扶竖立的藤杖或将藤杖深插进泥土,上挂书箱,便可免去背负之累,还可以随时挑上或背起就出发。万一遇上危险,藤杖还是一件武器,可以用来防身。

说它现代,是因为其有系带可以背负,使得这个书箱颇类似于今天流行的双肩包,堪称双肩包雏形,是双肩包设计的灵感之源。书箱挂满与其同宽的卷轴,大约相当于人的背宽。这说明在唐后期,通行的书籍形制还是卷轴,正所谓“人是万物的尺度”,卷轴的长度服从于人的尺度,基本上等同于当时人体的平均背宽,否则就会造成背负的不便。如此就构成双向互证,即:从唐代卷轴的长度可以推测唐人的背宽,如果掌握了唐人的背宽,也可以推理出唐代卷轴的大致长度。与唐人背宽如果差异较大,则要审慎判断其产生年代。

图20 敦煌遗画《行脚僧图》之一

敦煌遗画中还有另外一幅作者不详的《行脚僧图》(见图21),与上一幅相同之处是:皆为高鼻大眼戴盔帽的胡僧,穿着右衽的衣裳,手执麈尾,带虎驾云。有所不同的是:这位行脚僧的书箱是挑着的,而非背着的。他将禅杖扛在右肩,以右手扶着,杖端挂着书箱。这个书箱更加简单,可以称之为书挂、书排,即将多个夹板两端串联,形成梯子的样子,夹板之间夹着卷轴,起到保护作用,板端绳子合并打结,挂在禅杖上。

图21 敦煌遗画《行脚僧图》之二

这两幅画是早期的行脚僧类型图,塑造了负笈读书的人物形象,成为此类作品的经典和圭臬。

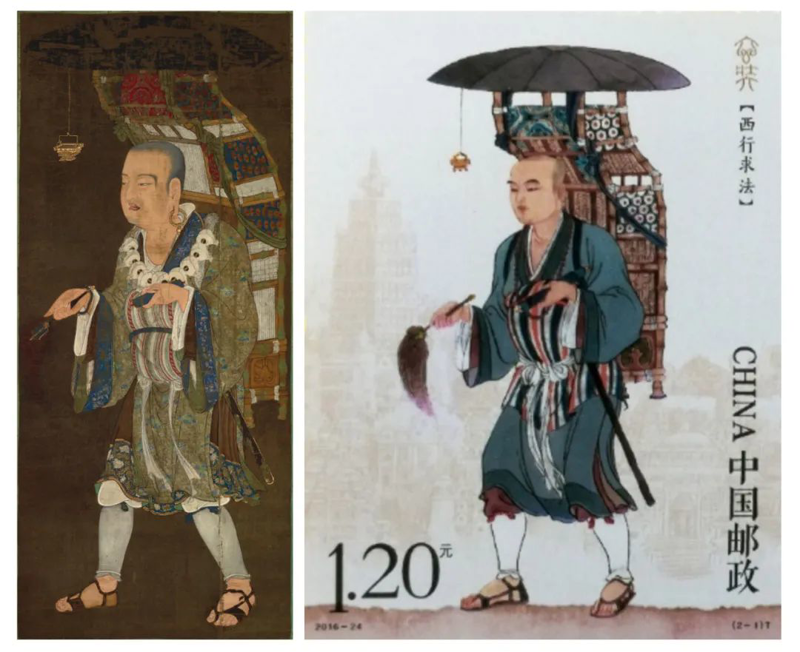

因为西行取经的玄奘也是一位行脚僧,关于玄奘的绘画自然而然地借鉴了敦煌遗画中行脚僧的构图模式。日本佚名作者创作于镰仓时代(1185—1333年,相当于宋元时期)的《玄奘法师图》,见图22左,对胡僧样貌特征的行脚僧形象进行了改造,去掉了伴虎、小佛、驾云等,书箱、衣裳力求精致化,努力将人物特征东方化,玄奘的样子为:黄皮肤、小平头、丹凤眼、低鼻梁、不戴帽,左手持书卷,左腰下佩剑。但是改造得不彻底,眉毛长度太长、下垂弯度过大,耳朵偏长,耳垂阔大,戴着硕大的耳环,脖子上挂着九个棱形骷颅串成的项链,这些都是残留的胡僧痕迹。此造像于1933年由佛教居士欧阳竟无引入中国,刻于石板,安置在西安市兴教寺玄奘塔内,此后成为被我国广泛误认的“玄奘标准像”。2005年国家博物馆展出此图,2007年原中央电视台《百家讲坛》栏目邀请复旦大学教授钱文忠开讲的“玄奘西游记”、2014年中华书局出版的《大唐西域记》、2016年人民教育出版社出版的初中七年级下册第四课的《唐朝的中外文化交流》,都选用这幅来自日本的玄奘像作为配图。

图22 左 日本创作于镰仓时代的《玄奘法师图》

右2016年特种邮票《玄奘》之一“西行求法”

2016年9月4日,中国邮政在西安首发特种邮票《玄奘》,这是继《孔子》《关公》《诸葛亮》《包公》后发行的又一套历史名人系列邮票,含特种邮票2枚、小型张1枚,名称分别为“西行求法”“东归译经”“玄奘像”,全套面值8.4元。这套邮票由李云中、原艺珊设计,以原创于日本的玄奘画像和欧阳竟无摹刻的玄奘造像为蓝本,但考虑到原图的胡僧痕迹和日本文化色彩浓厚,并不符合玄奘的中国人形象,故而重新改绘。与原画对比,邮票中的人物形象总体未变,但细节改变较多:将玄奘胸前的骷颅串饰改为佛珠;将玄奘的耳朵改小,去掉大耳环;将玄奘左腰下的宝剑换成“T”形杖,袈裟和书箱上的纹样也做了中国化的调整,人物线条勾勒更加细腻生动,衣物色彩改为青棕相配,愈显古朴典雅,见图22右。

敦煌遗画中的行脚僧,通常面前有朵浮云,云上有佛,普通观者一般会猜想那是僧人心中幻化之佛。专家推论,那是头顶三尺之上的神明——沙漠保护神宝胜如来。后来的行脚僧图画,书箱伞盖上通常垂挂着一个金色小容器,刚好悬于行脚僧的前方,与额头平齐,普通观者通常会联想到那是一个夜灯,类似于煤矿工人的头灯,但奇怪的是,灯中无芯无焰。专家们多方考证认为,那是盛放佛祖舍利的容器,依据是:行脚僧西行求法,取经和求舍利是两大目标。舍利粒小而极为珍稀,需用精致昂贵的金色容器盛放,以示尊崇,且必须放在视线所及的地方,以免遗失和被盗。同时始终放在眼前,也犹如一盏明灯,激励着行脚僧克服千难万险,弘法传道,普度众生。有的行脚僧图,在僧人的前方还画一块石头,上站一鸟,专门守护舍利,故称舍利鸟。敦煌遗画中的行脚僧图,形象地刻画了求书读书的艰辛,强调读书求知不是一件容易的事,应该秉持坚定的意志,树立不达目的不罢休的决心和信心,鼓足战胜一切困难的勇气。这样的踔厉风发的读书人形象,为后世学子刻苦读书树立了榜样。