书香敦煌 人神共读——敦煌莫高窟艺术宝库中的读书图展讲(三)| 2025年世界读书日“艺术与阅读”系列活动

来源:发布时间:2025-05-04 作者:点击: 次

点击上方“弘雅书房”→点击右上角“...”→设为★

设置星标后,再也不会错过每一期的精彩文章啦!

大英博物馆存藏一批晚唐五代时期的幢幡,由斯坦因掠自敦煌藏经洞,包括完整的和残损的,总计约有26件。它们被封藏于洞窟800余年,不见阳光,因此氧化及人为破坏相对较小,颜色饱满艳丽。这些幢幡多为长条形,长度约为60至70厘米,宽度约为10至20厘米。所绘内容多为佛传故事,自上而下展开,或两个场景成对,或四个场景一组,或数个场景成套。各场景之间,有的用山峦景物隔开,有的用花纹边栏或无花边栏隔开。每幅画的一侧都有规则的矩形空栏,即榜题,用来题写画面主题。

这些幢幡很可能是信众在当地购买的成品,献给寺院,寺院张挂一定时间后,将其取下存放,换上新的,故而多数有不同程度的旧痕。据斯坦因记录,当年王圆箓道士开启藏经洞时,这批画有的被埋在堆放着还愿者供奉的织物和纸张中间,有的则裹在一些经卷里。这批绢画多数制作于洞窟封闭前的一两百年,从画上的人物衣着、楼宇景致、生活细节等来看,有鲜明的晚唐五代风格,表明这一时期的佛教绘画已经彻底汉化。这批绢画中有一幅书香四溢的《佛传故事太子学习》,榜题为“尒时太子于宫中与文武大臣讲论时”,“尒”同“尔”,即“这”或“那”的意思。画的是佛祖释迦牟尼早年身为净饭王的太子时,与文武大臣讲论的情景,见图23。

图23 敦煌遗画《佛传故事太子学习》局部

画面中心位置,跽坐于榻,头戴金冠,双手外展,做出演讲动作的,无疑是太子,即年轻时的佛祖。太子正对的两人,坐榻穿黄袍的大臣,头戴唐代双翅幞头,手持明显有轴的经卷,此为典型的写本时代的书籍形制,符合唐代特征。站于树下,身穿红袍者,高大有美髯,头戴进贤冠,双手所执长条形物体,似笏似简,好像是从汉代画像砖中走出来的执简门吏。考虑到这是讲经场景,并非在朝堂议事,其他臣僚均未执笏,而作呈书状,与这个氛围相契合,可以推断这位美髯公手持的应该是简牍而非笏板。太子右侧的两位臣子,皆头戴幞头,为唐代典型装束。靠近太子的红袍先生,怀抱裹满卷轴的书帙,这个书帙外形精巧,在敦煌读书图中鲜少见到。离太子稍远一点的褐袍先生,手握宝剑,腰插箭囊,当是武将。

仔细品味这幅图画,可以推想画家大概率是名文化素养较高的汉人,了解汉唐两朝的服饰特点和图书形制,对绘制此画十分用心,调动了自己的知识积累,画的虽是发生在异国的佛祖故事,却完全是浓浓的中国味。

此画对于考察书籍史也具有独特意义,它将汉唐的代表性书籍形态汇于一画,既有单件的汉代竹简、唐代卷轴,也呈现了包裹群书的书帙,形象地传达了一个传播学规律:知识载体(信息媒介)的发展史表明,随着生产技术进步,知识载体虽然不断更新,但新载体往往不会完全取代旧载体,而是多种载体并存,新载体只不过应用量更大而已。在晚唐五代,虽然卷轴装的纸质书盛行于世,但是写在简牍上的书依然还有读者。就像今天,电子书出现后,纸质书并没有被淘汰,而是两者并存,无纸社会的到来遥遥无期。

在敦煌藏经洞流失于大英博物馆的绢画中,有两幅画的主题和构图十分相似,都是上半部为观音菩萨画像,下半部为供养人画像,但是胁侍观音左右的善恶两童子手中所持经卷的外观却悬殊极大,直观生动地展示了卷子装由陋到美的蝶变,对于了解古代图书形制的演变很有帮助,见图24。图24a中,善恶两童子手中抱持的经卷就是两卷没有旋紧的松松垮垮、又长又粗的白纸,未经过任何加工,既没有托裱,也没有轴杆,显得粗枝大叶。若是归结为画家艺术功力欠佳,画得不够细腻,显然不妥,因为画中观音、童子的衣着和环绕观音的宝相花都刻画得相当细致复杂。图24b中,善恶两童子手中的经卷就显得精致多了,不但有轴杆,还有黄色包首,显然精心装裱过。通过这两幅画的比较,可以直观地看到经卷从早期不作加工的简陋状态到后来精致美观的演变。

a

b

图24 敦煌遗画:观音像局部(裁去下部供养人图像)

佛经中多有关于炽盛光佛的记载,但绘画作品实际只存三件:敦煌第61窟洞口南壁壁画、波士顿美术馆藏元代挂幅、唐代张淮兴绘《炽盛光佛并五星神图》。

唐代张淮兴所绘绢画《炽盛光佛并五星神图》,所题纪年为唐代乾宁五年(897),是佛教美术作品中的珍品,此画也是敦煌第61窟洞口南壁壁画的底本,见图26。61窟壁画是北宋初期,即10世纪中叶稍后制作的,炽盛光佛的嘴角呈钩形,是这个时期的典型画法。绢画上端残留宽幅紫色绢,说明曾被当作挂幅使用。斯坦因认为,无论是构图还是线绘,壁画都比绢画熟练。但是由于载体材质的原因,绢画比壁画更精细。

图25 《炽盛光佛并五星神图》

画的主体为炽盛光佛,炽盛光佛又名炽盛光如来,为释迦牟尼的教令轮身,因其发肤毛孔放出炽盛光焰,故得此名。佛教密宗认为,佛可以显现三身:自性轮身、正法轮身和教令轮身。自性轮身,是指佛住于自性的法身,也就是佛的真身。正法轮身,是指佛为教化众生而显化为菩萨,以正法度人。教令轮身,是指佛为教化受魔障遮蔽的众生,呈现愤怒相,以喝醒众生和吓退魔障。明王是释迦牟尼的教令轮身,常见的有八大明王、十大明王等,多呈现愤怒威猛的面相,多面多臂,手持各种法物,散发出降妖伏魔、驱灾消邪的强大气势。炽盛光佛也是明王的一种形态。

炽盛光佛变相自《佛说大威德金轮佛顶炽盛光佛消除一切灾难陀罗尼经》,此经论述炽盛光佛的职责与供养方法,亦称《消灾经》,成书于8世纪20年代至8世纪中叶前。书中阐释了炽盛光佛的职责:统御四众八部,游空大天,掌管七曜十二宫神、二十八星及日月诸宿,并施陀罗尼法消解灾难。书中还记录了陀罗尼真言,以及应对灾星、反叛和设道场供养的方法。此外,《大正藏》中描述炽盛光佛“首冠五佛像,二手如释迦”,大抵是说炽盛光佛具有释迦牟尼的部分瑞相。《大圣妙吉祥菩萨说除灾教令法轮》对炽盛光佛的形象描绘更加具体:手持八辐金轮,坐于狮子座上,周身盛放百千光束,头上悬挂伞盖等。

炽盛光佛变相开端于唐,大盛于宋元,流风所及辽夏,一直延续至明朝。其形象基本根据相关佛经提供的信息来描绘:炽盛光佛乘坐雄牛牵的车,面向左,脑后放射万丈光芒,象征威慑的力量。水星、火星、金星、木星、水星在车的周围按照逆时针方向依次环列,与佛一样,皆乘五彩祥云。五星以人物形象绘出:官人形象,身着青衣,戴猪冠,手捧花和水果的是水星,亦称东方岁星;外道形象,戴驴马冠,四只手持武器(矢、弓、剑和三叉戟)的是火星,亦称南方荧惑星;妇人形象,戴鸟冠,着白色练衣,弹奏琵琶的是金星,亦称西方太白星;妇人形象,头戴猿冠,手持纸笔的是木星,亦称北极星、北方辰星;婆罗门形象,戴牛冠,手持锡杖的是土星,亦称土宿星、中宫土星。

《炽盛光佛并五星神图》的形象设计具有极高的价值判断、象征意义、系统观念,意味深长。画的主题是宣扬威慑力量,炽盛光佛相当于元帅,居于中,五星相当于主将,环卫四周。五星的形象、冠冕和法器表明,佛教认为力量主要来自5个方面:权力(象征物:官人、猪、花果)、武力(象征物:外道、马、武器)、礼乐(象征物:妇人、鸟、乐器)、智慧(象征物:妇人、猿、纸笔)、外交(象征物:婆罗门、牛、锡杖)。有意思的是,通过赋予每种权力3个象征物的设置,尤其是把人们日常熟悉的5种动物与5种力量相对应,直观、形象地表达了佛教关于力量的等级观、系统观。

从《炽盛光佛并五星神图》大致可以这样理解佛教的力量等级观,那就是力量首先分为三层:第一层是主力量,以人或者佛为代表,因为佛也是人修炼而成的,就这幅图而言,拥有第一层力量,也就是主力量、最强力量的,是炽盛光佛。第二层力量以哺乳动物为象征。第三层力量以卵生动物为象征。

在第二层中,又分为四等。第一等的力量是智慧,以妇人、猿、纸笔、北极星为象征,分别代表温柔博爱、聪明灵活、知识渊博、方向正确,意涵均是褒义的,显然这种力量是佛教推崇的。第二等的力量是外交,以婆罗门(祭司)、牛、锡杖为象征,分别代表神奇、坚韧、交流,除了牛有呆板、老实之意,其他意涵基本也是褒义的,说明这种力量也是佛教赞赏的。第三等的力量是武力,以外道、马、武器为象征,分别代表外行、仓促、暴力,这些意涵基本是贬义的,说明佛教认为穷兵黩武是不入流的行为。第四等力量是政权,以官人、猪、花果为象征,分别象征官威、愚蠢、诱惑,这些含义也是贬义的,尤其是以猪为象征,说明佛教认为这种力量是肮脏笨拙的。

图26 《炽盛光佛并五星神图》中的北极星

第三层的力量只有礼乐,以妇人、鸟、琵琶为象征,分别代表温馨气氛、优美姿态、动听声音,这个象征组合,说明佛教认为这种力量虽然不可或缺,但相对次要,只能说是起辅助作用。

这幅画还通过对五星方位的巧妙安排,说明5种力量具有很强的互补性,构成一个不可分割的系统,在使用时需要掌握先后次序。其一,顺时针排列水星、火星、金星、木星、土星,恰好符合五行的相克相生顺序。其二,政客、使者居前,智者、乐者居中,兵者断后,表达了先礼、再谋、后兵的思想。其三,代表智慧的北极星居中,且面向观画者,表明智力是五种力量的核心。此图对尘世的国家治理而言,也具有很强的战略指导意义,值得政治家们关注和思考。

从文化史、阅读史角度看,《炽盛光佛并五星神图》把妇人、猿、纸笔、北极星归为一个象征组合,代表智慧这种上等的力量,其性质和将“藏”视为宝物一样,把书这种物质、阅读这种行为图腾化,宣扬的是崇拜图书、阅读至上的思想,具有十分重要的意义。认识到这层意义,图中的北极星的形象在当今的阅读推广中就具有很大的应用价值,可以开发为文创产品,应当引起读书界的重视。

《炽盛光佛并五星神图》显然对明代吴承恩创作《西游记》产生了影响,《西游记》中5个主角的设计基本对应于五星神。唐僧是核心,对应于炽盛光佛;孙悟空代表智慧,对应于木星,木星的冠冕恰好是猿,孙悟空的金箍棒相当于木星手中的笔;猪八戒对应于水星,水星的冠冕是猪;沙僧对应于土星,其手中的兵器禅杖,灵感来源于土星手持的锡杖;白龙马对应于火星,火星的冠冕就是驴马。虽然相对于《炽盛光佛并五星神图》,《西游记》的主角少了一人,缺了妇人形象、戴鸟冠、弹奏琵琶的金星,但唐僧端庄清秀有女相,且有妇人之仁,可以说兼有炽盛光佛的权威和金星的讲究礼乐的职能,一人相当于二人。由此可见《炽盛光佛并五星神图》的影响力,亦勘破了图像和小说的关系,有助于我们更加深刻地理解《西游记》的灵感之源、创作主旨。

尊者,指智德皆胜、可为人师表者,佛的弟子被称为尊者,地位仅次于菩萨。佛有十大弟子,目连是其中之一,他又称大目乾连或目乾连,是佛陀成道最初两年的主要弟子,常与舍利弗站在佛的两边,可谓左右护法。在佛的身边工作,不能不读书深造,敦煌莫高窟也有壁画描绘尊者的读书生活。

敦煌榆林窟五代第19窟前室甬道北壁,绘制了敦煌石窟壁画中唯一的《目连变相》。此图之所以没像别的壁画那样称为经变,原因是其底本依据的是《目连变文》,而不是该佛经故事最初的起源——《佛说盂兰盆经》。

《佛说盂兰盆经》讲述目连拯救亡母出地狱的故事。大意是:目连之母青提夫人家中富裕,然而吝啬贪婪,屡趁儿子外出时,宰杀牲畜,大肆烹嚼,无念子心,更从不修善,死后坠入饿鬼道。目连以神目看见母亲受苦,便送饭给母亲吃,不料食未入嘴,便化为火炭。目连无计可施,祈求于佛陀,佛陀指点目连于七月十五日建盂兰盆会,借十方僧众之力让其母吃饱。目连遵嘱办理,其母得以吃饱而转入人世,托生为黑狗,目连又诵了七天七夜的经,终使其母脱离狗身,转生到仞利天中。这个佛教故事劝人向善、劝子行孝,契合儒家伦理,得以口口相传,从西晋流传至今。七月十五日也从佛教信众的盂兰盆节,亦称“盂兰盆会”“盂兰盆斋”“盂兰盆供”,演变成了很多地区不信佛的老百姓祭奠先祖的“中元节”“鬼节”。目连故事也一再被世俗化,加入了董永、王祥、郭巨、孟宗等孝子典故,成为借佛教故事宣扬儒家伦理的典范。

《目连变文》对《佛说盂兰盆经》进行了演绎,增加了很多故事情节,后来发展成为很多地方流行的目连戏。《目连变相》基本上按照《目连变文》的内容进行绘制,犹如连环画,按照故事发展的时间顺序,分为11幅,在墙面上分为三个横排,自上而下,依左右——右左——左右的方向展开,讲述了目连下地狱救母的故事,只有最后一幅漫漶不清。

左上角,开端第一幅,描绘的是目连守墓读书。画面中首先描绘了一个墓园,中间有坟堆,坟前两侧各站一人。坟后园子的一角设有坛[14]。墓园外面的一侧设一草庵,顶部束草覆盖,庵前开圆券门,门内坐一白衣孝子,左手执纸,右手执笔,似在书写。面前有一案几,上面放着经卷(见图27)。

图27 榆林窟第19窟前室甬道北壁

《目连变相》中目连读书守墓

画中的墓园精致宽敞,表明这户人家殷实富裕,和目连母亲的家境类似。但墓园外守墓读书者的容身之庵甚为狭小,仅容一人。古代把这种设在户外的临时性简陋房屋统称庐,将其中的小草屋叫作庵。由于这类房屋一般是通过扎草或编草的方式制作屋顶,所以其建造方法常被称为结庐或结庵。自晋代的陶渊明在《饮酒》诗中写出名句“结庐在人境,而无车马喧”之后,隐士们常把在秘境结庐、坐庐读书视为理想的生活方式。

因为守墓制度形成的初衷就是让子孙度过一段苦寒生活,体验父母养育之艰辛,加上守孝时间定期,不值得建造牢固住所,所以无论贫富,孝子们为表心志,多数还是选择结草为庵、赖以栖身。

我国从汉代开始实行丁忧制度。《尔雅·释诂》载:“丁,当也。”[15]即遭逢、遇到的意思;《尚书·说命上》云:“忧,居丧也。”[16]“丁忧”的本义就是“遭遇丧事”。作为封建社会传统的道德礼仪制度的丁忧,指的是遇到父母或祖父母等直系尊长去世,官员无论担任何职,不得瞒报,必须立刻辞官回到祖籍,吃、住、睡在父母坟前,停止一切娱乐活动,不喝酒、不洗澡、不剃头、不更衣,孝衣素食,守孝三年。为何要守孝三年?是因为小孩出生,三年不离父母,时刻需要父母照料,因此父母亡故后,孩子也应回报三年。若因特殊原因,国家不准为官者丁忧,必须留任,或在丁忧期间强招其返岗,叫作“夺情”。丁忧期间,有一件事不但可以做,而且被大力提倡,那就是读书、思考、写作,尤其是诵读经籍。

敦煌壁画中的守墓读书图,是对古代守墓习俗,也是对古代丁忧制度的生动诠释,宣扬了佛教、儒家的孝道思想,也宣扬了读书是礼敬先人、供养佛陀、提升自己、不辜负守墓时光的最佳方式的思想,对全社会读书风气的养成有一定影响。

尊者迦叶也是佛陀十大弟子之一,于佛成道后的第三年接替目连,站在佛的左边胁侍,敦煌莫高窟也有展现迦叶读书的作品。

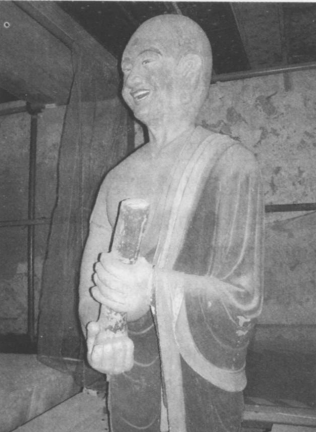

莫高窟第85窟中心佛坛上现存三身塑像,后部中央伫立晚唐塑释迦牟尼像一尊,经清代重修过。释迦牟尼左右两侧各塑一身弟子像,按照佛陀与弟子同现的造像的定式,应该左边是大弟子迦叶、右边是二弟子阿南。其中右侧的弟子像体态饱满、仪容俊严,虽经清代重塑,但学界对其为阿难的身份认定并无争议;左侧的弟子为一老者形象,身穿右袒式袈裟,瘦骨嶙峋,皱纹凸显,但嘴角裂开,面带笑容,表现出弟子听闻领悟佛法后的喜乐神情。值得注意的是,这位老者双手握着一个卷轴,左手紧握经卷中央,右手扶持卷端,而卷轴外侧墨书题有“金刚经”字样,见图28。这一明显有异于莫高窟其他佛弟子形象的泥塑,曾引发学界讨论。张景峰以《金刚经》卷子为突破点,认为左侧坛上弟子像的真实身份为须菩提,理由是《金刚经》是以释迦牟尼与弟子须菩提问答的形式展开的,为“空宗”经典,而须菩提号称“解空第一”。佛在讲完《金刚经》后,听众皆大欢喜,造像刚好也为欢喜微笑之状[17]。

陈菊霞通过实地勘察彩塑的颜料层,得出这身塑像及其手中的《金刚经》卷轴均系晚唐原作,后经清代重塑;并根据塑像的造型判断其为迦叶像,而非须菩提[18]。迦叶尊者,全名摩诃迦叶,又称大迦叶,是佛陀的十大弟子之首,被尊称为“头陀第一”,修炼十二种苦行,所以敦煌石窟造像中的迦叶一般被塑造为饱经风霜、严谨持重的老僧形象,与面容俊秀、聪颖睿智的少年阿难形成鲜明对比。相较于敦煌石窟中其他“一佛二弟子”的造像特点,可见第85窟的佛陀左侧弟子像与其他窟中同一位置的迦叶造型基本一致,因此可以断定第85窟手握《金刚经》卷轴的彩塑佛弟子即迦叶尊者。另外,迦叶曾有拈花微笑、彻悟禅理的典故,这尊弟子像呈微笑之状,也在昭示他就是迦叶尊者。

图28 莫高窟第85窟中心佛坛上手捧

《金刚经》卷子的迦叶塑像

但迦叶手握金刚经卷轴是敦煌石窟中现存“一佛二弟子”形象中所罕见的。莫高窟典型的中心佛坛造像是佛陀端坐佛坛中央,两位弟子虔诚恭敬地立于佛陀身旁。阿难和迦叶作为两大弟子,一直随侍佛陀左右,所听闻和受持的佛法众多,手持特定经卷显然不符合他们的身份。究其原因,迦叶手持《金刚经》卷轴的形象设计,跟第85窟功德主翟法荣的身份及其修持特点密切相关。

第85窟是以张氏归义军历史上第二任都僧统翟法荣为首的翟氏家族营建的功德窟,又被简称为“翟家窟”,开凿于咸通三年(862),竣工于咸通八年(867),是莫高窟晚唐石窟中的标志性石窟。翟法荣出身敦煌翟氏名门,自幼出家,是敦煌龙兴寺的僧人,在蕃占敦煌时期,曾被任命为法律、僧政,归义军时代,被擢升为都僧录、副僧统、都僧统。翟法荣在归义军时期的政权中地位贵重,更是禅宗在敦煌得以宣教的代表性人物。大约在吐蕃占领敦煌之前,摩诃衍来到敦煌弘法,禅宗思想开始影响敦煌。在摩诃衍的影响下,敦煌禅师洪辩、翟法荣等,致力于弘扬禅宗,《楞伽经》《金刚经》《思益经》《密严经》等禅宗经典在敦煌广泛流传。《河西都僧统翟和尚邈真赞》评价翟法荣:“出家入道,雅范夙彰。游乐进具,止作俱防。五篇洞晓,七聚芬香。南能入室,北秀昇堂。戒定慧学,鼎足无伤。”后人对翟法荣的人生定论虽不无溢美之词,但其中“南能入室,北秀昇堂”却言明这位翟僧统对南北禅宗都已经达到精深的修行程度。结合第85窟坡顶和四壁绘制楞伽经变、金刚经变、思益经变和密严经变等现象来看,第85窟旨在突出表现禅宗思想。概而言之,第85窟的主要功德主翟法荣是一位虔诚的禅宗信奉者,以他为首的翟氏家族在营建第85窟时重点选择了与禅宗有关的题材来进行绘塑。该窟主室中心佛坛上侍立的佛陀大弟子迦叶手持金刚经卷轴,为宣扬功德主的修持特点服务的意图即不言自明。

菩萨是修为极高,已达到自觉和觉他境界,唯欠觉行尚未圆满,最接近成佛的修行者,又称为法王子,地位仅次于佛。

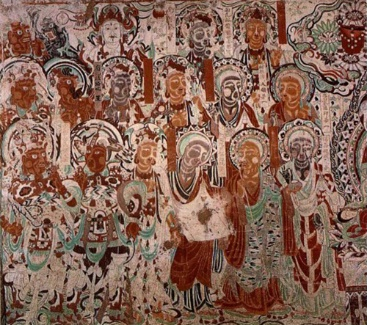

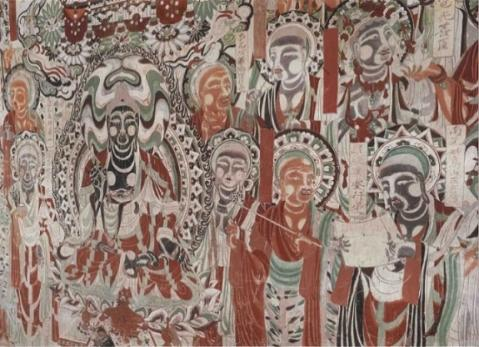

敦煌壁画中也有菩萨展卷的画面,反映了位高未敢忘读书的勤学精神、谦虚态度。榆林窟第34窟西壁南侧的壁画画的是佛祖讲经,分三层布局,佛祖左右各有五菩萨、五弟子、二龙王、二夜叉和阿修罗王。十大菩萨站在第一排分列两厢,每边各有五位,其中居于中间、两边对称的站位第3的菩萨,都是双手展卷,做认真读经状,似乎正在传阅或朗读佛陀刚刚讲过的佛法,见图29-30。其中右边榜题的文字可以看清,读经的是南无妙高山王菩萨。

图29 榆林窟第34窟西壁佛祖讲经壁画左侧

图30 榆林窟第34窟西壁佛祖讲经壁画右侧

藏宝图是甘肃榆林窟第25窟主室北壁的弥勒经变壁画的局部,藏是佛教、道教、儒教等各教经典的总称。将藏视为宝,充分反映了佛教对书籍的崇拜。

榆林窟位于甘肃省酒泉市瓜州县城南70公里处,距离敦煌180公里左右,开凿在一条河谷两岸直立的东西峭壁上,这条河因两岸榆树成林而得名榆林河,岸边石窟便命名为榆林窟。榆林窟因其洞窟形式、表现内容和艺术风格与莫高窟一脉相承,而被视为莫高窟的姊妹窟,现隶属于敦煌研究院管辖,是莫高窟艺术的一个重要分支。榆林窟约开创于隋唐之前的北魏时期,现存43窟,其中东崖32窟,西崖11窟,壁画总面积约5650平方米[19]。

第25窟主室北壁的壁画是榆林窟壁画艺术的代表作,为世所罕见的精品。此画的内容是《弥勒经变》,也就是弥勒佛降生人世、普度众生的故事。根据《佛说弥勒下生经》的记载,弥勒是释迦牟尼佛的弟子,在释迦牟尼入灭之前先行入灭,为释迦牟尼的补处(接班)菩萨,其入灭后生于兜率天,寿命为四千岁,换算成人间的时间则是五十六亿年,当其在兜率天寿终之后,便下生人间。弥勒下生后,人民生活幸福,农民一种七收,树上生衣,皆可取用。而且弥勒在龙华树下举办三次法会,超度众生。因为这个理想世界吸引力非凡,尽管佛经明言要经过五十六亿年后弥勒才会下生,但信众急盼弥勒早日来临,便很快盛行了弥勒信仰。

这幅画采取向心式构图法,中间描绘弥勒三次法会场面和婆罗门拆毁七宝台,在弥勒的右首,自上而下分别绘迦叶献袈裟、农人耕种、老人入墓、路不拾遗、剃度出家等内容,在弥勒的左首,自上而下分别绘翅头末城、弥勒观父母、龙王降雨、夜叉扫地、读经写经、树上生衣、女子五百岁出嫁等内容。

藏宝出现在举办初次大法会时弥勒前方的供案上,也就是全画的中心位置,见图31-32。初会的供案上和供案两侧,陈列着儴佉王献给弥勒的七宝:轮宝、象宝、马宝、珠宝、女宝、藏宝、兵宝。供案上中间是摩尼珠(珠宝),左为金轮(轮宝),右有一宝函,即藏宝。供案右侧有一白象和一女子,即象宝和女宝,左侧有一匹白马和全副武装的将军,即马宝和兵宝。

图31 榆林窟第25窟主室北壁

《弥勒经变》中儴佉王献给弥勒的七宝

图32 榆林窟第25窟主室北壁《弥勒经变》中的藏宝

佛经常有“七宝”之谓,《阿弥陀经》所说“七宝”为金、银、琉璃、珊瑚、砗磲、赤珠、玛瑙;《般若经》所言“七宝”是金、银、琉璃、珊瑚、琥珀、砗磲、玛瑙;《法华经》所讲“七宝”乃金、银、琉璃、砗磲、玛瑙、珍珠、玫瑰[20]。但是像《佛说弥勒下生成佛经》,将“藏”作为“七宝”之一的相当鲜见。

“藏宝”的出现凸显了书籍、阅读在修道成佛过程中的重要性。“藏”字本身即经的总称,“宝”的基本的最大的功能是以一变多,如“兵宝”“马宝”之所以称“宝”,是因为其可以变化出千军万马,“藏宝”当然也不只是一套书,而是随时可以变化出的无穷多的书,相当于一个海量的压缩的图书馆、存储器。“藏宝”跻身“七宝”,表明不论是人间国王儴佉王还是弥勒菩萨,他们的修行、进阶之路和权威的维持都离不开读书,离不开随身携带的“藏宝”这个书籍浩瀚的图书馆。“藏宝”的呈现为弥勒之所以能够接续释迦牟尼,成为未来佛,提供了知识和智慧方面的加持,增强了其在接班资格上的合理性、合法性,也表明其普度众生的无边法力某种程度上来自博览群书。

《佛说弥勒下生成佛经》及敦煌经变,将“藏”视为宝,把佛经神圣化、财富化,彰显了佛教的书籍崇拜,对民众亲近书籍、学会阅读、勤奋阅读产生了积极影响。

经变虽然画的都是想象中的佛经故事,但画家多出自当地,画中素材多来源于现实,与时代、地域结合紧密,画中俗众的形象、衣物、工具等通常反映了当地人民的生产生活情景。盛放“藏宝”的木箱很可能就是当时瓜州地区已有的书箱样式,一定程度上能够证明,在隋唐之前的北魏时期,偏远的丝路大漠上就已经有了书箱这种存放和保护书籍的装具。

3、 敦煌莫高窟读书图的特点与启示

在敦煌莫高窟读书图中,我们尚未发现成摞摆放的简牍,偶尔可从极少数佛祖圣迹图、十王图中看到汉代画像石中那种常见的双手持简牍的门吏、门徒、书佐等人物形象,这与汉代画像石中到处可见的简牍形成鲜明的对比。敦煌读书图中最常见的书籍形制是卷子,表明卷轴装已广泛流行,从十王图中我们还发现了罕见的“T”字形卷子。

从敦煌读书图中见到册页装读物的概率也极低,仅在莫高窟第321窟《十轮经变》中发现有个比丘读的是经折装的书册,说明该时期册页形式的书籍刚刚兴起。经折装是从卷子装演变而来的,是卷子装的近亲,把卷子左右折叠压扁,就是经折装。书籍从卷子装演变到经折装的最初动因,很可能是为了满足行脚僧移动阅读的需要。行脚僧漂泊于旅途,常常在行走和乘坐车马的运动状态下读书,大多数情况下,只能一手持物或扶稳,另外一手执书而读。在这种情况下,出于本能的办法是将卷子折叠压扁到适合单手握持的状态,于是约为掌宽尺寸的经折装开始兴起,并从僧界逐渐流行到俗世。笔者认为移动阅读的需要是促成书籍形制演变的很大动因,这一点是以往的书籍史研究所忽视的。

在敦煌莫高窟读书图中可以看到几种书籍装具:《弥勒经变》中的“藏宝”箱、《报父母恩重经变》中的经架、《行脚僧图》中的书笈、《十王图》中的经卷包袱。除《弥勒经变》中盛放“藏宝”的箱子堪称精致,其他装具都比较简陋,而且这个箱子比较通用,也可能是想象的产物,不能算作书籍专用的装具。经架的细节看不清楚,不好评价其精致程度。但是壁画中出现的包袱和书笈,多数比较粗糙。例如,在《十王图》中,亡灵所捧着的卷轴只是用布条一般的包袱缠裹着;在系列行脚僧图中,行脚僧长期奔波在沙漠、戈壁等苦寒之地,所背的书笈十分原始,仅将藤条、木棍简单捆绑,卷轴直接裸露,基本上起不到防护专用。

唐代已制作出精美的书帙,有实物藏在日本正仓院,但在敦煌莫高窟的遗画中,目前仅从《尒时太子于宫中与文武先生讲论时》这幅画中见到质量较好的书帙的样子,这和宋元绘画中常常出现的精美书帙形成鲜明对比,说明书帙在唐代虽已发明,但还是稀罕之物,尤其是在敦煌这个边塞之地,用者较少,以致多数画家对书帙还比较陌生,故而较少绘之入画。书帙这种高级装具“出镜”次数稀少,说明卷轴装在唐及五代还未达到发展的高峰。

敦煌莫高窟壁画中频频出现的读书图表明,某种意义上,宗教是一个读书团体、一个超大规模的读书会。究其原因,这是由宗教的特点决定的:宗教是一种信仰,为了传播信仰,必须有阐发信仰的核心经籍,比如佛教有《金刚经》、基督教有《圣经》、伊斯兰教有《古兰经》。还要有提炼、阐释核心经籍的众经,如佛教有摘要、宣言性质的《心经》,还有《大藏经》等集大成、体系化的群经。没有一个宗教不是由核心创始人、核心经籍、大量辅经支撑起来的。佛教更善于把诵经、讲经、写经作为修行、供养的方式,而且以经变文、宝卷、经变画、造像等各种方式不遗余力地进行宣传普及,甚至为确无能力或时间识字读书的人,也设置了变通的具有象征仪式的读书方法,比如将经架放置在楼顶、高山之上,表达自己虔诚的读书态度。藏传佛教还提倡信众把经文写在风口的石头上,形成玛尼石,风吹过,便代表自己诵经一遍;寺庙设置转经筒,信众转一圈,便代表自己读经一遍。不要小看这种形式主义的读书,它把读书变成了一种仪式,吸引、团结了众多的人,也必然会带动一部分人由读书的仪式进入到读书的实践。

宗教本身是文化的产物,是一种文化现象,是文化的一部分,进入宗教世界,可以说是书生遍地、书卷满目、书香四溢。

从敦煌莫高窟读书图看,佛教崇尚典籍,将“书藏”视为七宝之一,将其作为代表智慧和方向的北极星的手中法器。将写经、诵经、听经、讲经作为礼供诸佛、精进佛法的要途,以法会、书房、山林、墓园等各种场合的读书活动,来树立读书的榜样,宣扬以书供养、以书求道、以书弘法的精神。以屡屡出现在楼顶、山顶的经架来凸显经书的高贵。书,可以说是佛教的核心要素之一,具有至为尊崇、至关重要的地位。

在敦煌读书图中,大力宣扬因书而贵的思想,把是否读书、写书、敬书,作为划分贤愚贵贱的重要标准。积极倡导各阶层热爱读书,从俗众、学郎、供养人到比丘、高僧、佛臣、尊者、菩萨、佛祖,都塑造了读书勤学的形象,以绘画语言不厌其烦地告诉人们:亲近书籍的好学勤学者中的得道者,可以升入天界,成仙成佛,其中的平凡者,往生后也可以得到地藏十王的优待,衣冠楚楚,保有尊严,免遭狱鬼的驱赶刑虐和怪兽的啮咬撕扯。对比鲜明、为数较多的因书而贵的人物形象,无疑对信众和普通观画者带来强烈的视觉震撼、心灵冲击,启发他们求学上进、读书行善,走上因书而贵、因书而雅的人生正道。

从敦煌莫高窟读书图看,佛教不回避读书之苦、读书之难,指明只要修心力行、攻坚克难,终会苦尽甘来、愿望实现。比如学堂中的学郎,调皮捣蛋遭受体罚后,洗心革面,浪子回头,照样可以得道成才。行脚僧虽然饱经风霜、满面苦相,但坚持不懈,终有取到真经、请得舍利,在译经传道中成为大师的那一天。目连为母丁忧,身处墓园,依然含悲读书、加强修为,终成佛祖得意弟子,神通第一。这些读书图一再启迪世人:读书可以带来大成就、大喜悦,那种高峰体验远非追求安逸者所能想象和感受。

总之,敦煌莫高窟遗画以奇诡的想象塑造了一个由繁博元素纵横交织的艺术天地、宗教世界,其中包含书的王国、书的秘境,是了解我国中古时期尤其是唐与五代的文献演化、阅读文化的绚烂宝藏。

参考文献:

[1]张德文,陈雪良.魏晋南北朝史[M].上海:上海人民出版社,2015:173-176.

[2]王波.中国古代传世画作中的读书图初探[J].图书馆,2015(2):10.

[3]杭州弘雅科技有限公司.Airlib世界艺术鉴赏库[DB].[2020-02-16].https://www.artlib.cn/.

[4]雅昌文化集团.雅昌艺术教育课堂[DB].[2020-02-16].http://www.artbase.cn/home/index.

[5]衡丽冰.行脚僧图像志研究[D].南京:南京艺术学院,2023.

[6]104南怀瑾.药师经的济世观[M].上海:复旦大学出版社,2016:104.

[7]敦煌研究院.敦煌石窟艺术全集[M].民俗画.卷上海:同济大学出版社,2016:92.

[8]南怀瑾.花雨满天 维摩说法上[M].上海:复旦大学出版社,2018:63.

[9]李小荣.汉译佛典文体及其影响研究[M].上海:上海古籍出版社, 2010:72.

[10]敦煌研究院.中国石窟安西榆林窟[M].北京:文物出版社,1997:230.

[11]周少川,等.中国出版通史[M].魏晋南北朝卷.北京:中国书籍出版社,2008:306,315.

[12]张涌泉.敦煌本《佛说父母恩重经》研究[G].//张涌泉.张涌泉敦煌文献论丛.上海:上海古籍出版社,2011:271.

[13]文良.地藏造像中的道明和尚[J].佛教文化,1991(3):104.

[14]于向东.榆林窟第19窟目连变相与《目连变文》[J].敦煌学辑刊,2005(1):90-96.

[15]富金壁.训诂学说略[M].武汉:湖北人民出版社,2003:246.

[16]戴赋.图说汉字一本书读懂汉字[M].沈阳:万卷出版公司,2014:74.

[17]张景峰.敦煌莫高窟第85窟与塑绘结合的金刚经变[J],敦煌学辑刊, 2007(4):274-275.

[18]陈菊霞.试析莫高窟第85绘塑内容的表现思想[J],敦煌研究, 2011(5):36.

[19]樊锦诗,顾春芳.我心归处是敦煌樊锦诗自述[M].南京:译林出版社,2019:219.

[20]普正.丛林清韵遂宁广德寺灵泉寺艺文通释[M].北京:中国文史出版社,2019:200.